Читать книгу Das Buch ohne Titel - Lina Loos - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

VORWORT DES HERAUSGEBERS

ОглавлениеDu bist die Welt, der Kosmos, das Universum – eingezwängt in einen kleinen Frauenleib …« – die geradezu hymnische Emphase in den Briefen von Adolf Loos an die zwanzigjährige Lina Obertimpfler – in der Verlobungszeit, im Mai und Juni 1902, als er seinen Waffendienst in Kremsier abdienen musste, schrieb er ihr fast täglich – mag sich aus seiner emotionellen Gestimmtheit im Augenblick des Schreibens erklären; sie mag auf den ersten Blick als wenig typisch für den großen Architekten und Lebensreformer erscheinen, der zeitlebens als Verächter der Phrase und jedes überflüssigen Ornaments aufgetreten war, der die Dinge mit unbestechlichem, nüchternem Blick betrachtete und sie auf ihre wahre Substanz zurechtschnitt; und der doch in bedingungslose, ins Metaphysische greifende Begeisterung ausbrechen konnte angesichts einer vollendeten Form (und sei es auch nur die eines Senftiegels) oder der Echtheit eines kostbaren Materials.

Der unbestechliche Blick eines Adolf Loos hat sich offensichtlich auch in diesem Fall bewährt: dem Erkennen eines Menschen, dessen Vorzüge bei aller Jugend bereits voll ausgeprägt waren, sodass seine weiteren Lebensstationen nur Anlässe dafür sein konnten, sie voll sichtbar werden zu lassen.

Zu ihrem 24. Geburtstag, im Oktober 1906, schrieb der Dichter Peter Altenberg an die von ihm inbrünstig und eifersüchtig verehrte »Heldenreizerin«, die »Ljuba« seiner Prosagedichte, einen Brief, der – neben dem üblichen, zu seinem Repertoire gehörenden Komplimenten an Linas »wunderbare aschblonden Haare, ihre hechtgrauen Augen, ihre ambrafarbige Haut« – auch folgende Sätze enthält: »Wir arbeiten an uns, indem wir das Schicksal und das Leben an uns arbeiten lassen! Mit dem Wagemuthe eines Schwimmers in dem Ozean haben wir bisher den zaghaften Philister, erlahmend und endgiltige Schicksale sich bereitend, zurückgelassen am sicheren, aber öden Strande! Mögen Sie nie abirren von sich selbst, theure, zarte Freundin! Werde, der du bist!«

Damit war von dem in vielem gleichgestimmten Peter Altenberg ein Lebens-Motto ausgesprochen, das Lina Loos bis an das Ende ihrer Tage begleiten sollte und das in ihrem eigenen Werk immer wieder als Leitmotiv erkennbar wird.

Der bedeutende Kulturhistoriker und Kabarettist, Platoniker und romantische Kantianer Egon Friedell, mit Lina Loos von Jugend an befreundet und ihr Bühnenpartner in seinem Goethe-Sketch, nannte sie – die sich von seinem phänomenalen Wissen nicht beeindrucken ließ und unbeirrbar ihren Weg verfolgte – die »Kohlhäsin«. Die Korrespondenz der beiden, die sich über viele Jahre erstreckt hat, ist ein ständiger Dialog:

»Egon – wenn ich sehe, wie du deinen großen, dir von Gott verliehenen Verstand dazu benützt, Menschen zu achten und zu verachten, nach deinem Gutdünken – dann danke ich immer heimlich Gott, dass er mich so töricht geschaffen hat.«

Der Gegensatz zwischen zwei Temperamenten und zwei Weltanschauungen lässt Funken sprühen – und es ist kein Wunder, dass Friedell in einem Gespräch mit Hugo von Hofmannsthal bekannt hat, dass er das deutsche Lustspiel – seit Jahren von ihm erwartet – nur in Zusammenarbeit mit einem einzigen Menschen schreiben könne: mit Lina Loos.

Zu der erwünschten Zusammenarbeit ist es nie gekommen. Auch Friedells beharrlich vorgebrachten Heiratsanträge hat Lina Loos immer wieder zurückgewiesen.

Franz Theodor Csokor schließlich, der Dramatiker und Dichter, ihr treuester und selbstlosester Verehrer – vom ersten Kennenlernen, gegen Ende des 1. Weltkrieges, bis lange über ihren Tod hinaus, als er, ihrer gedenkend, noch Briefe schrieb, die an ihr Grab am Friedhof in Sievering adressiert waren – preist sie in seinen Gedichten: »Du bist Erde und das Licht im Turm … Schauend in jeder Verwirrung! … Sein im Schein!«.

Dass Lina Loos ihn nach dem Anschluss im März 1938 in seinem Entschluss bestärkt hatte, ohne äußeren Zwang und gegen den Willen seiner engsten Angehörigen, Österreich zu verlassen und – nur seiner Überzeugung folgend – freiwillig in die Emigration zu gehen, wo er in einer siebenjährigen Odyssee durch Polen, Rumänien, Jugoslawien und Italien – ständig vom nachrückenden Krieg verfolgt, aber im Einklang mit sich selber – leben und überleben konnte, hat er ihr bis an sein eigenes Ende gedankt.

Für Lina Loos selbst – zu diesem Zeitpunkt bereits chronisch krank und in sich stetig verschlimmernder finanzieller Misere lebend – wäre eine Emigration wohl nicht mehr möglich gewesen; und so blieb ihr nichts übrig, als im »Reich des Antichrist« (wie es Egon Friedell wenige Jahre zuvor in einem Brief aus Nazi-Deutschland an Lina Loos genannt hatte) – das jetzt auf Österreich übergegriffen hatte und in dem »jede Regung von Noblesse, Frömmigkeit, Bildung, Vernunft von einer Rotte verkommener Hausknechte auf die gehässigste und ordinärste Weise verfolgt …« wurde – in größter Zurückgezogenheit zu vegetieren zu versuchen.

Sie sei »tapfer und kampfesmutig wie immer«, schrieb noch im September 1938 der befreundete Schriftsteller und Kritiker Oskar Maurus Fontana an den besorgten Csokor in seinem polnischen Exil. Wie kampfesmutig die nicht mehr junge, von der Todeskrankheit schon gezeichnete Lina Loos in jenen Schreckensjahren tatsächlich war; wie sehr sie die Maxime »Werde, der du bist!« in die Tat umzusetzen vermochte – das erfuhr man erst nach dem Krieg: aus Augenzeugenberichten, aus den Mitteilungen von Nachbarn, die überlebt hatten und zu reden wagten. Eine andere Lina Loos ersteht vor uns, die ihre Larven und Verpuppungen abgeworfen hat: nicht mehr die Freundin bedeutender Männer, die aparte Diseuse mit den hechtgrauen Augen aus dem »Cabaret Fledermaus«; nicht mehr die kaum motivierte Darstellerin von Nebenrollen am Deutschen Volkstheater oder die Schreiberin gefälliger und humorvoller Feuilletons in der Wochenausgabe des »Neuen Wiener Tagblattes«. Die großen Augenblicke in ihrem Leben, »Sternstunden«, wenn man sie so nennen will – in denen sie beweisen konnte, wer sie wirklich ist, die kamen erst jetzt.

9. November 1938: »Kristallnacht« im gesamten Deutschen Reich, dem jetzt auch die »Ostmark« angehört: auch in Wien werden Juden verhaftet, verhöhnt und gedemütigt, jüdische Geschäfte geplündert, Brandanschläge auf die Synagogen verübt, von denen alle – mit Ausnahme des Stadttempels in der Seitenstettengasse – restlos zerstört werden. Lina Loos begibt sich an die Tatorte der Ausschreitungen, folgt dem Tross der Brandstifter und Plünderer und spricht, unüberhörbar, an jedem Schauplatz immer wieder die Worte: »Ich bin Zeuge!« – »Ich bin Zeuge!« Wie durch ein Wunder entkommt sie unbehelligt.

13. April 1945: die Schlacht um Wien ist nach zehntägigen Straßenkämpfen und mehr als 50 Luftangriffen auf die Stadt beendet und die Rote Armee zieht ein. Lina Loos ist in Wien geblieben, sie hat sich nicht »evakuieren« lassen, obwohl sie die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Auch Sievering, wo sie schon seit fast vier Jahrzehnten wohnt, liegt in der Kampfzone. Die in der Stadt verbliebene Bevölkerung erwartet sich von den einrückenden Russen das Schlimmste … Die 63-jährige Lina Loos wagt sich als einzige auf die Straße, sie kommt den Soldaten der Roten Armee mit Salz und Brot entgegen – und die siegreichen Russen akzeptieren wie selbstverständlich ihre Geste des Angebots von Frieden und Freundschaft. Sie sollen sogar ein erbeutetes Schwein geschlachtet und es den hungernden Bewohnern von Sievering geschenkt haben.

Nichts und doch alles schien die am 9. Oktober 1882 in Wien geborene Karoline Obertimpfler zu prädestinieren, ein Leben in geradezu existenziellem Widerspruch zu ihrem Umfeld führen zu müssen. Beide Eltern waren bäuerlicher Abstammung, ihre Spuren lassen sich nach Tirol und Niederösterreich zurückverfolgen, in der väterlichen Linie zu einem Ahnherrn namens Peter Mayr von der Lahn, der mit Andreas Hofer befreundet war; in der Familie hieß es sogar, die Obertimpflers seien durch die Familie Speckbacher mit Andreas Hofer selbst verwandt. Lina Loos hat es kaum der Mühe wert gefunden, diese Hinweise verifizieren zu lassen.

Der Vater Karl Obertimpfler war Cafétier und respektables Mitglied der Wiener Kaffeesiedergenossenschaft; er hatte seine Laufbahn als Delikatessenhändler begonnen, wurde dann Geschäftsführer im »Café de l’Europe« am Stephansplatz und konnte schließlich 1897 das »Grand Café Casa Piccola« in der Mariahilferstraße 1b erwerben. Vor allem dank der gegenüber seinen Gästen stets liebenswürdigen und originellen Erscheinung Obertimpflers übertraf der Erfolg des Caféhauses alle Erwartungen und bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges konnte die Familie ein beachtliches Vermögen anhäufen. Obertimpfler war ein Duzfreund Peter Altenbergs, der mit seinem Kreis – zu dem neben Adolf Loos, Oskar Kokoschka, Otto Erich Hartleben noch zahlreiche Wiener Schriftsteller, Publizisten und Künstler stießen – das »Casa Piccola« gerne frequentierte. Doch hinter den Kulissen sah es ganz anders aus: der alte Obertimpfler, wie er von den Stammkunden jovial genannt wurde, war seiner Familie – und vor allem gegenüber der eigenen Frau – ein egoistischer, eifersüchtiger und rechthaberischer Tyrann. Sich stets über den Mangel an Anteilnahme von Frau und Kindern beklagend, selber aber einsame Entscheidungen treffend, die schließlich zum geschäftlichen Ruin der Obertimpflers führen sollten, hat er zweifelsohne seinen Teil dazu beigetragen, dass Lina danach trachtete, diesem Strindberg-Milieu zu entkommen und – welche Möglichkeiten gab es sonst für ein Mädchen ihrer bürgerlichen Herkunft? – sich rasch in eine eigene Ehe zu flüchten …

Die Ehe der Eltern artete zusehends zu einer tragischen Groteske aus – immer häufiger hüllte sich Karl Obertimpfler zu Hause in den Mantel des Schweigens, um seine Frau zu bestrafen – und schließlich sprach er überhaupt nicht mehr mit ihr. Das Ehepaar verkehrte nur mehr brieflich miteinander, wenn es unumgänglich war – obwohl es nebeneinander in der »Casa Piccola« saß und den Ablauf des Geschäfts überwachte.

Auch Linas Mutter, Karoline, geborene Ockermüller, war eine begeisterte Kaffeesiederin, die in der Führung des Cafés – neben der Sorge um ihre Kinder – ihren Lebensinhalt sah. Ihrer Mutter, einer Frau mit angeborener Herzensbildung und verblüffendem Hausverstand, hat Lina Loos in ihren »Familiengeschichten« ein berührendes Denkmal der Liebe gesetzt. Immer wieder hat sie sich im Laufe ihres Lebens bei der einfachen, von keiner Schulbildung verformten Frau Ratschläge geholt, in Geld-, aber auch in Eheangelegenheiten.

Im Mai 1918 musste Karl Obertimpfler das »Grand Café Casa Piccola« verkaufen; er hatte seine gesamten Ersparnisse in Kriegsanleihen investiert und alles verloren. Der Krieg, sein Alter und wohl auch seine sich verschlimmernde Trunksucht schlossen dieses Kapitel ab. Der Verlust des Kaffeehauses ließ das letzte Band reißen, das das Ehepaar noch verbunden hatte. Im Dezember 1922 starb Karoline Obertimpfler mit 72 Jahren. Als ihr Mann spätnachts und reichlich angetrunken aus dem Wirtshaus nach Hause kam und seine Frau tot vorfand, soll er sich mit der Bemerkung »Mein Gott, wird das morgen ein Schmerz sein!« in aller Ruhe zu Bett gelegt haben.

Im Februar 1927 folgte er ihr nach. Viele Zeitungen widmeten dem beliebten Cafétier und Wiener Original launige Nachrufe.

Linas um acht Jahre älterer Bruder Karl – von den Eltern zunächst zum Pfarrer bestimmt, dann wegen sich wiederholender Frauengeschichten zu einem Schlosser in die Lehre gegeben – wurde unter dem Namen Karl Forest ein in Berlin und Wien bekannter Schauspieler; 1917 wurde er an das Deutsche Volkstheater in Wien engagiert, später an die Scala und an das Theater in der Josefstadt. Sein Alkohlkonsum, seine Eheaffären, die des Öfteren zu Skandalen und Nervenzusammenbrüchen führten, die er in Sanatorien ausheilen musste, standen einer kontinuierlichen Karriere im Wege – die 1938 mit dem Anschluss Österreichs ohnehin ein Ende fand. 1944 ist er dem Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen.

Auch über ihre ältere Schwester Helene hat Lina Loos geschrieben und das nostalgische Bild einer bei allen Wechselfällen des Lebens idyllischen Kindheit entstehen lassen, das auch einer plötzlichen Verarmung der Familie – die 1889 den Umzug in eine Parterrewohnung am Donaukanal mit sich brachte – positive Aspekte abzugewinnen vermag. Doch die Idylle innerhalb der Familie scheint in Wahrheit auch schon damals brüchig gewesen zu sein: Helene Obertimpfler rückt 1895, mit zwanzig Jahren, von zu Hause aus – zusammen mit einem ihren Eltern nicht genehmen Galan, der in der darauffolgenden Korrespondenz mit der verlorenen Tochter stets nur »Dülberg« genannt wird. Auch Jahre danach, als Helene ihren Entführer längst geheiratet hat, wirft sie in ihren Briefen den Eltern mangelnde Liebe und Zuwendung vor – ein Vorwurf, der die Mutter tief bekümmert, den Vater aber offenbar kalt gelassen hat.

Helene Dülberg gelang es, als Schriftstellerin anerkannt und in Künstlerkreisen akzeptiert zu werden; ihr Mann versuchte sich in dubiosen Verlagsgeschäften – und beide scheinen von finanziellen Zuwendungen seitens der Obertimpflers abhängig gewesen zu sein. Ärger noch aber war es wohl, dass auch die Ehe der Dülbergs in den Folgejahren nicht so verlief, wie die junge Frau es sich erwartet hatte. Tatsache ist, dass Helene Dülberg im Oktober 1908 unter Hinterlassung einer letztwilligen Verfügung und eines Briefes an die Polizeidirektion mit der Ankündigung ihres Selbstmordes, Mann und Wohnung verließ und von da an als verschollen galt; ob sie den Freitod in der Donau gesucht oder ob sie nur Spuren gelegt hatte, die auf einen solchen verweisen sollten, bleibt bis heute ungeklärt. Suchaufrufe erbrachten kein Lebenszeichen der Verschwundenen, eine Leiche ist nie gefunden worden. Zeitungen berichteten, dass einige Tage nach ihrem angeblichen Selbstmord eine Frau gesehen worden sei, auf die die Personenbeschreibung Helene Dülbergs gepasst habe.

Es war auch Helene Dülberg, die an einem Frühlingstag des Jahres 1902 ihre um sieben Jahre jüngere Schwester zum Peter-Altenberg-Stammtisch im »Löwenbräu« hinter dem Burgtheater mitnahm. Dort kam es zu der schicksalhaften Begegnung mit dem Architekten Adolf Loos – und zu seinem spontanen Heiratsantrag noch am selben Abend, den sie, zur Überraschung aller Anwesenden, ebenso spontan sofort akzeptierte. Dass eine von ihr aus Ungeschicklichkeit zerbrochene seltene Zigarettendose aus russischer Birke, die Loos gehörte, zu der ungewöhnlichen Werbung geführt hatte, ist eine Anekdote, die sie selbst berichtet und die man bis heute immer wieder zitiert, wenn von Lina Loos die Rede ist; untrennbar gehört sie zur Legende, die sich um das Paar Lina und Adolf Loos und seine Zeit gebildet hat.

Im Hinblick auf die von Lina Loos immer wieder bewiesene fanatische Wahrheitsliebe ist sogar anzunehmen, dass sich das alles genauso abgespielt hat, wie es von ihr geschildert wurde.

Möglicherweise hatte Lina Obertimpfler nur auf eine Chance gewartet, dem Beispiel der älteren Schwester folgen und jetzt ihrerseits von zu Hause ausrücken zu können. Zweiffellos war sie aber auch von dem um zwölf Jahre älteren Loos beeindruckt, dessen aufsehenerregende Artikelserie in der »Neuen Freien Presse« anlässlich der Kaiser-Jubiläums-Ausstellung 1898 sie gelesen und bewundert hatte. Um jene Zeit absolvierte sie eine Schauspielausbildung am Konservatorium der Stadt Wien – gegen den Willen der Eltern und möglicherweise ermutigt durch ihren Bruder Karl, der sich bereits in Deutschland im Engagement befand.

Spontane Heiratsanträge hat sie mehrere in ihrem Leben erhalten, unter anderem auch von Franz Lehár, der damals noch Militärkapellmeister war; akzeptiert hat sie allerdings keine mehr.

Am 21. Juli 1902 heirateten Lina Obertimpfler und Adolf Loos in Eisgrub, Mähren, totz der Bedenken ihrer Eltern, die – wie sich bald herausstellte, zu Recht – bezweifelten, dass Loos seine junge Frau standesgemäß erhalten können würde: er war bekannt dafür, gerne auf großem Fuß zu leben und mit Geld geradezu verschwenderisch umzugehen – lukrative Bauaufträge dagegen waren für Loos in jenen Jahren noch selten. Die Hochzeitsreise geht nach Dalmatien und Griechenland bis in die Türkei und dauert fünf Wochen. Nach seiner Rückkehr wohnt das Ehepaar Loos zunächst mehrere Monate lang im Hotel und sucht eine passende Wohnung. Mit finanzieller Unterstützung der Obertimpflers kann schließlich eine Wohnung im 5. Stock des Hauses Giselastraße 3 (heute: Bösendorferstraße, eine Gedenktafel für Adolf Loos ist dort angebracht) bezogen werden. Im Juli 1903 ist sie dann – ganz nach den Wünschen Adolf Loos’ und mit den von ihm angestrebten Raumwirkungen – fertiggestellt. Zugleich veröffentlicht Loos voll Stolz in der von Peter Altenberg herausgegebenen Zeitschrift »Kunst« ein Foto des Glanzstückes dieser Wohnung: »Das Schlafzimmer für meine Frau«. Das geräumige Bett mit weißen Fellen bedeckt, der Raum durch weißen Battist verhüllt, ist dieses Schlafzimmer geradezu eine Herausforderung an eine Epoche, die Intimes gerne in dunkle, unauffällige Kammern verbannt.

Das frühe Scheitern dieser Ehe scheint vorprogrammiert gewesen zu sein: Loos hat in seiner schönen jungen Frau offenbar vor allem das edle Menschen-Material gesehen, das er sich nach seinen Wünschen und Ansprüchen zurechtbiegen wollte – nicht aber die eigenständige, auf ihre individuellen Rechte pochende Persönlichkeit. Seine Briefe an sie aus jener Zeit sind, trotz des scherzhaften Untertons, verräterisch: »Mein Mädili! … Mädili soll ihre Kraft kennen. Aber nicht zur Geltung bringen. Das erste könnte dich und mich glücklich machen, das zweite dich vielleicht glücklich, mich aber sicher unglücklich machen – denn dann würde mir Mädi sicher bald einen Tritt geben. Nein, mir wäre es schon lieber, wenn Mädi keine große Frau würde …« (9. August 1904).

In ihrem Theaterstück Wie man wird, was man ist – das sie zeitlebens unter Verschluss gehalten hat; es wurde erst 1994 veröffentlicht und zu den Wiener Festwochen 1996 im »Loos-Haus« am Michaelerplatz uraufgeführt – hat Lina Loos den unglücklichen Verlauf ihrer Ehe und die Gründe dafür kaum verschlüsselt dargestellt: sie selbst und Adolf Loos sind die Protagonisten, die Nebenfiguren lassen sich als Friedell, Csokor und die exzentrische Laura Beer – die in Lina Loos’ Ehekrise eine zentrale Rolle gespielt hat – deuten. Das Stück ist Anfang der Zwanzigerjahre entstanden, als sich Lina Loos der Sprechbühne zuzuwenden begann und auch als Theaterautorin reüssieren wollte.

Auch ihre anderen Stücke und Stückentwürfe aus jener Zeit haben problematische Mann/Frau-Beziehungen zum Thema: Revolution, Im Pavillon, Die Geburt, Bürger von Anno Dazumal und Pomme de Terre/Der Erdapfel, dessen Hauptrollen sie sich selbst und ihrem Bruder Karl Forest zugedacht hatte.

Im Jahre 1904 ist das Ende der Ehe bereits in Sicht – und wir lernen eine neue Facette der Lina Loos kennen: die »femme fatale« – in buchstäblichem Sinne des Wortes. Opfer ist der 19-jährige Heinz Lang, Sohn der Frauenrechtlerin Marie Lang, für deren »Wiener Frauenclub« Adolf Loos vier Jahre zuvor die Inneneinrichtung gestaltet hatte. Heinz Lang, der sich am Akademischen Gymnasium auf seine Matura vorbereitete und später Medizin studieren wollte, gehörte bald zum engsten Kreis der Freundesrunde um Loos und Altenberg. Zunächst scheint Loos – dem bürgerliche Vorurteile stets ein Dorn im Auge waren – das sich vertiefende Verhältnis der beiden zu tolerieren; er gestattet es sogar, dass Lina ihrem jungen Verehrer für künstlerische Nacktfotos Modell steht. Doch dann muss er entdecken, dass seine Frau ihn bereits seit einem ganzen Jahr mit Heinz Lang betrügt – und das noch dazu in dem von ihm einem interessierten Publikum so einladend präsentierten »Schlafzimmer für seine Frau« …

Vor allem letzteres dürfte Loos seiner ungetreuen Frau nie mehr verziehen haben. Er schickt sie allein in das Dorf Kals in Tirol, dort, in Quarantäne, soll sie über ihre Lage nachdenken und zur Besinnung kommen. Loos hat sich inzwischen dazu durchgerungen, Lina freizugeben, falls sie sich gegen ihn und für den Jüngeren entscheiden sollte; er teilt seine Absicht Heinz Lang mit, der in Kidderminster bei Birmingham seinen Sommerurlaub bei einer befreundeten Familie verbringt. Lang scheint daraufhin fest damit gerechnet zu haben, dass Lina zu ihm nach England kommen würde – doch diese war offenbar zu dem Entschluss gekommen, ihren eigenen Weg zu gehen und sich von beiden Männern zu trennen. Sie begleitete zwar Loos an den Genfersee, wo ein Auftrag – die »Villa Karma« in Clarens – auf ihn wartete, begab sich aber in die Obhut der befreundeten Laura Beer, der Frau von Loos’ Bauherrn, und trat anschließend – wieder mit finanzieller Hilfe ihrer Mutter, die ihre Unabhängigkeitsbestrebungen von ganzem Herzen unterstützte – einen Kuraufenthalt in Vevey an. Von dort schickte sie einen rekommandierten Absagebrief samt Foto an Heinz Lang; beides erreichte ihn am 27. August 1904. Eine Minute nach Erhalt dieses Briefes – so teilte der mit der Familie Lang befreundete Schriftsteller Stefan Grossmann kurz darauf Lina Loos lakonisch mit – habe sich Heinz Lang in einer Jagdhütte in Falling Sands mit einem Armeerevolver erschossen. Man fand bei ihm Fotos von Lina Loos und einen begonnenen, aber nicht abgeschickten Brief an sie.

Nicht nur die Zeitungen berichteten über die skandalträchtige Affäre, auch in den Wiener Salons wurden der Selbstmord und seine Begleitumstände ausgiebig erörtert. Arthur Schnitzler hat in seinem Fragment gebliebenen Stück Das Wort diesen Fall und die darin verwickelten Personen verfremdet nachgezeichnet; erst 1966 wurde es im »Theater in der Josefstadt« uraufgeführt und 2002 sogar – eine zweifelhafte Hommage – unter Auflösung der von Schnitzler gewünschten Verfremdungen als Affäre Lina Loos in Reichenau gespielt.

Im Jahre 1904 kam es auch zu den ersten Zeitungsveröffentlichungen von Lina Loos. Sie debütierte am 14. August im »Neuen Wiener Tagblatt« mit Vandalen (Brief einer Dame); es war tatsächlich ein Brief, den sie an ihren Mann geschrieben hatte: Loos war von dessen Inhalt so angetan, dass er ihn der Zeitung zur Veröffentlichung schickte. Ob das mit ihrem Einverständnis geschehen war, sei dahingestellt – jedenfalls hat Adolf Loos seine Frau in eine schriftstellerische Laufbahn geradezu hineingestoßen. Im selben Jahr publizierte sie auch Aphorismen, sichtlich angeregt durch Peter Altenberg, aber auch Oscar Wilde, dessen geistvolle Aperçus sie mit der Hand abschrieb und zusammen mit anderen »Leseblüten« aufbewahrte.

Für Lina Loos begannen Wanderjahre – offensichtlich wollte sie auch räumlichen Abstand zu den Ereignissen gewinnen, die so großes Leid und Aufsehen verursacht hatten. Die abgeschlossene Schauspielausbildung kam ihr zugute und ein Engagement an das deutschsprachige Irving Place Theater in New Haven, U.S.A., kam zur rechten Zeit: Am 18. Jänner 1905 verließ sie Europa an Bord der »S.S. Deutschland«; in Genua erreichte sie noch ein letzter Brief von Adolf Loos, der möglicherweise noch mit ihrer Rückkehr rechnete, und eine Glückwunschnote von Laura Beer – auch sie eine Selbstmordkandidatin.

Unter dem Pseudonym »Carry Lind« trat sie am 15. März 1905 in Amerika als »Luise« in Kabale und Liebe erstmals auf und konnte einen Erfolg bei Presse und Publikum buchen. Doch es hielt sie nicht lange in der Neuen Welt – und wenn Franz Theodor Csokor Jahrzehnte später schreibt, das Leben von Lina Loos sei zwischen den Fixpunkten New York und Sievering verlaufen, so handelt es sich zweifellos um den liebevollen, aber gar nicht nötigen Versuch, die bewunderte Frau zur Weltbürgerin zu stilisieren. Denn schon nach wenigen Monaten kehrte sie nach Europa zurück und spielte, ihr Pseudonym häufig wechselnd, an diversen Theatern in Norderney, Berlin, Leipzig und St. Petersburg.

Die einverständliche Trennung der Ehe mit Adolf Loos »wegen unüberwindlicher Abneigung« wurde am 19. Juni 1905 gerichtlich bestätigt. Bis 1906 ist Lina Loos noch in der gemeinsamen Wohnung in der Giselastraße gemeldet; drei Jahre später findet sie dann die Wohnung, die bis zu ihrem Tod ihr geliebtes Refugium bleiben soll: in dem eben fertiggestellten Haus in der Sieveringer Straße 107, das ein Mitarbeiter von Adolf Loos, Ernst Epstein – der spätere Bauleiter des »Loos-Hauses« am Michaelerplatz –, entworfen hat. Zunächst nur als Sommerwohnung gemietet und mit den Möbeln ausgestattet, die sie aus der Giselastraße mitnimmt, wird sie nach einer gründlichen Renovierung ab 1911 zu ihrem ständigen Wohnsitz. Die Einrichtung durch Adolf Loos – vor allem die Rekonstruktion des ganz in Weiß gehaltenen Schlafzimmers – dürfte Teil des Arrangements zwischen den Geschiedenen gewesen sein, da Loos ja die mit dem Geld der Obertimpflers finanzierte Wohnung in der Giselastraße für sich behielt.

Für die Schriftstellerin Lina Loos waren die Jahre zwischen 1904 und 1919 wenig ertragreich. Sie wechselt oft die Engagements als Schauspielerin, ein chronisch werdendes Lungenleiden verursacht immer wieder Unterbrechungen ihrer Arbeit. Anfang 1907 muss sie mehrere Monate im Sanatorium Schwarzeck im Schwarzwald verbringen. Im Oktober dieses Jahres ist sie einer der Stars im neueröffneten »Cabaret Fledermaus« in Wien.

Auch 1908, im zweiten Jahr der von der »Wiener Werkstätte« eingerichteten »Fledermaus«, ist Lina Loos als Diseuse und Rezitatorin mit dabei; sie beteiligt sich auch, zusammen mit Friedell, an deren Gastspielen in Deutschland. Zwei Jahre später ist sie am »Linden-Cabaret« in Berlin engagiert und – schon während des 1. Weltkriegs – auch im »Cabaret Simplicissimus« in Wien. Meist tritt sie in diesen Jahren unter dem Künstlernamen »Lina Vetter« auf – was auf einen neuen Mann in ihrem Leben verweist, dem sie sich zugehörig gefühlt hat; auch in der Korrespondenz und in den Anmerkungen Csokors taucht ein »Herr Vetter« auf, dem Lina Loos nahestand.

Die für sie wichtigste Beziehung in jener Zeit bestand aber zweifellos zu Dr. Herbert Fries, einem jungen Anwalt, der wie sie in der Sieveringer Straße wohnte. Bei Ausbruch des 1. Weltkriegs wurde Dr. Fries an die Ostfront geschickt, er fiel schon im ersten Kriegsjahr. Als Csokor, Linas allzeit getreuer Paladin, auf seiner Flucht von Polen nach Rumänien während des 2. Weltkriegs durch Rawa Ruska kam – den Ort, wo Dr. Fries umgekommen war –, versäumte er es nicht, von dort an Lina zu schreiben und ihres toten Verlobten zu gedenken.

Bevor Dr. Fries 1914 zum Militär eingezogen wurde, hatte er noch sein Testament verfasst, das im Falle seines Todes die jährliche Auszahlung einer größeren Summe an Lina Loos vorsah. Sie weigerte sich, dieses Legat anzunehmen.

Lina Loos mag diesen für ihr Unabhängigkeitsstreben so charakteristischen Entschluss später vielleicht bereut haben – denn mit dem Verlust und Verkauf des »Café Casa Piccola« noch vor Ende des Krieges war auch die finanzielle Basis verloren, die ihr – und ihrem Bruder Karl – bisher die ernsthaftesten Existenzsorgen erspart hatte. In späteren Jahren hat sie, wenn es ihr schlecht ging, gelegentliche finanzielle Zuwendungen ihrer Freunde – vor allem Friedell und Csokor – nicht mehr zurückgewiesen.

Ende 1914 wird ihr Lungenleiden wieder akut und die Eltern ermöglichen ihr – zum letzten Mal – einen längeren Sanatoriumsaufenthalt in Davos. Sie genießt diese Zeit in der von allem Kriegsgeschehen abgeschotteten Schweiz so gut es geht, betreibt Wintersport und lässt sich auf ablenkende Flirts mit anderen Patienten ein – doch hinter all diesen Vordergründigkeiten lauert überwältigend die unbarmherzige Dimension des Krieges, die sie nicht wegschieben kann – im Gegensatz zu den anderen Kranken, die fast ausschließlich um ihr jeweiliges Tagesbefinden bangen. Vermutlich haben die Monate in Davos den Anstoß dazu gegeben, dass Lina Loos zur engagierten Schriftstellerin geworden ist. Ab 1919 finden wir Artikel, Aphorismen, Feuilletons und Theaterszenen von Lina Loos mit zunehmender Häufigkeit in Zeitschriften und Tageszeitungen abgedruckt; sie selbst hat diese Arbeiten zunächst vermutlich als willkommenen Extraverdienst und als journalistisches Nebenprodukt einer Schauspielerin taxiert – nie fehlt neben ihrem Autorennamen der stolze Hinweis »Mitglied des Deutschen Volkstheaters« oder, ab 1933, »Mitglied der Scala (Wien)«, Von 1921 bis 1936 ist sie an diesen Theatern, die beide von Direktor Dr. Rudolf Beer geleitet wurden, engagiert.

Am 8. März 1921 wird ihr einaktiges Stück Mutter am Deutschen Volkstheater in Wien uraufgeführt und kommt in einer broschierten Ausgabe im Gloriette-Verlag heraus. Formal und inhaltlich total einem expressionistischen Gestus verpflichtet – und vermutlich von Csokor inspiriert, dessen Rote Straße im selben Jahr in Brünn, von Dr. Rudolf Beer inszeniert, herauskam und seine erfolgreiche Karriere als Dramatiker einleitete – zeigt diese Arbeit eine ihren gültigen Ausdruck noch suchende Lina Loos. Es bleibt – trotz wohlwollender Kritiken – die einzige Bühnenaufführung eines ihrer Stücke zu Lebzeiten.

Bis in die Dreißigerjahre hat Lina Loos noch weitere Bühnenwerke verschiedenen Genres verfasst; und 1937, zusammen mit dem befreundeten filmerfahrenen Schauspieler Rudolf Forster (dem unvergessenen »Mackie Messer« aus dem Dreigroschenoper-Film, der auch als Bühnen- und Filmpartner von Elisabeth Bergner brillierte) ein ausführliches »Treatment für Tonfilm«, Schau in die Ewigkeit (Legende vom inneren Licht).

Keines dieser Projekte konnte realisiert werden. Sie zeigen auch nicht sehr viel von der eigentlichen Lina Loos.

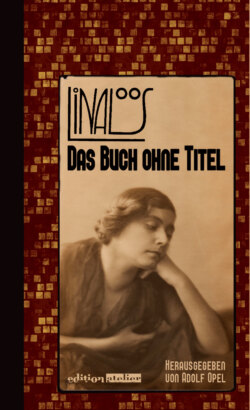

Großen Erfolg und Anklang fanden dagegen ihre Geschichten und Feuilletons, die zwischen 1927 und 1943 – zunächst allwöchentlich, mit Beginn des 2. Weltkriegs immer seltener – in der Wochenausgabe des »Neuen Wiener Tagblattes« erschienen sind. Schon Anfang der Dreißigerjahre schlug Csokor ihr vor, die besten dieser Texte in einem Buch zu sammeln, da sie zu schade seien für einen einmaligen Abdruck in Tageszeitungen. Erst 1947 sollte es mit der Publikation von Das Buch ohne Titel zur Verwirklichung dieses Vorhabens kommen.

Die Jahre bis zum Kriegsausbruch verbrachte Lina Loos fast ausschließlich in Wien: zwischen ihrer Wohnung in Sievering und dem Theater, wo sie – zur Erleichterung karrierebewusster Kolleginnen – nur die kleineren Rollen spielte und sich selbst vor diesen zu drücken versuchte, wenn immer es nur ging. Sie besuchte Cafés und Stammtische und gelegentlich, zusammen mit Csokor und Friedell, die literarischen und gesellschaftlichen Wiener Salons. Im Herbst 1927 unternahm sie eine kurze Reise nach Berlin, um dort die junge Schauspielerin Margarethe Köppke zu besuchen, die zum intimsten Freundeskreis gestoßen war; 1930 starb die psychisch labile, am Anfang einer großen Karriere stehende junge Frau durch Selbstmord. Lebenslange Freundschaften entstanden in dieser Zeit auch mit Kerstin Strindberg, der Tochter des großen Schriftstellers, die während des Krieges und auch in der ersten Zeit danach, Lina Loos mit Lebensmittelpaketen und Medikamenten aus Schweden versorgte; und mit Leopoldine Rüther, Angestellte bei der Österreichischen Tabakregie, die Lina Loos in den schweren Jahren umsorgte und pflegte und von ihr zur Erbin und Nachlasswalterin bestimmt wurde. Die begabte Zeichnerin »Le« Rüther hat auch die Erstausgabe von Das Buch ohne Titel illustriert.

Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich und dem Freitod Egon Friedells am 16. März 1938 – er stürzte sich aus dem Fenster auf die Straße, als SA-Leute in seine Wohnung eindrangen – zog sich Lina Loos fast ganz aus der Öffentlichkeit zurück. Ihre Freunde waren emigriert, verhaftet oder hatten ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt. Am Theater hatte man keine Verwendung mehr für sie, und auch ihre Publikationsmöglichkeiten waren drastisch eingeschränkt. Zu ihrer Lungenkrankheit gesellte sich auch noch ein Nierenleiden; beide verschlechterten sich zusehends, war es doch in den Kriegs- und Nachkriegsjahren so gut wie unmöglich, die erforderlichen Medikamente und eine geeignete Diät zu erhalten. Wenn es ihr besonders schlecht ging, so, dass sie nicht einmal mehr die Kraft aufbringen konnte, selbst zu schreiben, diktierte sie der treuen Gefährtin Leopoldine Rüther ihre Briefe und alles, was sie schriftlich festhalten wollte.

Während der letzten Jahre ihres Lebens befasste sich Lina Loos vor allem mit der Ausarbeitung eines umfangreichen philosophischen – am ehesten der Theosophie zuzurechnenden – Werkes mit dem Titel: Primitive Vorstellungen einer Frau vom Anfang bis zum Ende alles irdischen Geschehens: bereits 1937 begonnen und ihrem Lebensmenschen Leopoldine Rüther gewidmet, werden in 14 Kapiteln Themen wie Das Verharrende schließt das Treibende ein, Kraftfelder, Entartungen der Zelle oder Der Weg zu Gott abgehandelt. Bibelzitate, symbolistische Gedichte, dramatische Skizzen und farbige schematische Zeichnungen ergänzen das Werk, das unvollendet geblieben ist.

1947 erschien Das Buch ohne Titel, Lina Loos’ einzige Buchveröffentlichung zu Lebzeiten. Nach 1945 begann sie dann wieder zu schreiben – jetzt im »Österreichischen Tagebuch« und in der kommunistischen »Stimme der Frau«: die Geschichten und Traktate, die man dort lesen konnte, haben ihre bisherige Leserschaft zweifellos vor den Kopf gestoßen; sie lernten eine parteiliche, politisch engagierte Lina Loos kennen, die darüber hinaus auch zum ersten Mal in ihrem Leben eine öffentliche Funktion annahm – sie wurde Vizepräsidentin des »Bundes demokratischer Frauen«, gehörte dem »Österreichischen Friedensrat« an und bekannte öffentlich, erst jetzt die ihr gemäße Aufgabe gefunden zu haben, die sie ein Leben lang gesucht hatte.

2. bis 6. Juni 1950: Lina Loos stirbt einen langen und qualvollen Tod im Wiener Allgemeinen Krankenhaus, in das sie von ihrem Hausarzt eingewiesen wurde – gegen ihren Willen, da Leopoldine Rüther sie zu Hause aufopfernd pflegte. In einem Augenzeugenbericht Frau Rüthers heißt es: »Sie starb an der Finsterer-Klinik und ich wurde als Nächststehende unter ihren Freunden Zeugin skandalöser Vorgänge. Unter großen Schwierigkeiten gelang es mir, die Erlaubnis, in der Sterbenacht bei der Kranken bleiben zu dürfen, zu erwirken. Bei vollem Bewußtsein mußte Lina Loos drei Tage lang die ununterbrochenen Hinweise auf ihr baldiges Ende mitanhören. Sogar im Beisein von uns Freunden geschah dies.

Daß der Geistliche bei ihr war, die letzte Ölung gab, ist beinahe selbstverständlich – obzwar gebeten wurde, es zu unterlassen, da der hoffnungslose Zustand verheimlicht werden sollte. In den letzten Stunden umgab die Sterbende eine wohltätige Agonie – jedoch nicht Bewußtlosigkeit. Durch eine Herzinjektion wurde dieser Zustand unterbrochen, wodurch die körperliche Qual unbeschreiblich gesteigert wurde.

Schmerzstillende Injektionen durften die Schwestern nicht verabreichen. Die Herzinjektion gab ihr eine der geistlichen Schwestern – ohne jeden Auftrag, nur mit der ungeheuerlichen Begründung: die Sterbende müsse tunlichst bei Bewußtsein vor Gott erscheinen!

Meine schwachen Abwehrversuche hatten zur Folge, daß ich die Sterbende verlassen mußte und mir – die ich selbst dem Zusammenbruch nahe war – angedroht wurde (alles im lauten keifenden Ton), man würde mich wegen Abhaltung religiöser Pflichtausübung zur Verantwortung ziehen!

Unter lauten Ausrufen mußte die Sterbende versuchen, ein Gebet zu sprechen – wozu sie nicht mehr imstande war – ich kann nicht schildern, welch herzzerreißenden Anblick diese Quälerei bot …«

So scheint ihr allererster Lebenswunsch doch noch in Erfüllung gegangen zu sein. Als die halbwüchsige Lina Loos in der Schule gefragt worden war, welchen Beruf sie sich wünsche, hatte sie ganz ernsthaft geantwortet: Märtyrerin!

Adolf Opel