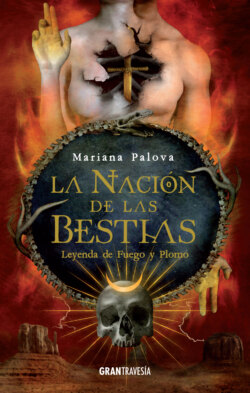

Читать книгу La nación de las bestias. Leyenda de fuego y plomo - Mariana Palova - Страница 19

На сайте Литреса книга снята с продажи.

CAPÍTULO 8

ОглавлениеFORASTERO

—¿Me puedes decir qué te hace tanta gracia? —me preguntó Johanna con las manos en la cintura. Yo, en cambio, no dejaba de voltear hacia el curioso cactus que acaba de colocar sobre el alféizar de la ventana, justo junto a su camastro en la reserva.

—Nada —me encogí de hombros desde la cama de arriba—. Sólo estoy esperando a ver si te sale arena de los pantalones.

Las mejillas se le pusieron tan rojas que empezaron a competir con las diminutas flores del cactus.

—Deja de juntarte con Julien —protestó—. Ya te empiezas a parecer a él.

Me reí un poco más. Yo llevaba ya más de un mes en la reserva, y a esas alturas ya había tomado la confianza suficiente para hacer ese tipo de bromas. Además, la chica tendía a tratar de tomárselo todo muy en serio, lo que, para su pesar, la hacía un blanco fácil.

Ella suspiró y pasó las yemas de sus dedos por la pequeña planta desértica. Su mirada vibró por un instante y pude percibir un suspiro contenido en su pecho.

Reconocí los gestos, la sensación, porque era la misma cara que yo ponía cada vez que miraba la foto de papá.

Extendí el brazo hacia abajo y le acaricié la coronilla.

—Eh, ¿extrañas tu hogar? ¿A tus padres? —pregunté, y ella pareció más sorprendida por la pregunta que por mi contacto.

Johanna, después de un momento, se subió a mi camastro de un salto, lo que me hizo aferrarme como un gato asustado al colchón, ya que aún no me había acostumbrado del todo a ver a mis hermanos hacer tales demostraciones de fuerza o agilidad. Ambos miramos hacia el techo de madera mientras yo presentía que íbamos a tener una de esas pláticas que últimamente mantenía sólo con ella.

—No puedes extrañar un hogar al que nunca has pertenecido, Elisse —dijo sin titubear, aunque pude sentir una punzada de tristeza en su voz—. No extraño mi casa. No los extraño a ellos, extraño… el desierto. El rancho, los animales; extraño las cosas en las que me refugiaba cuando sabía que no había nadie en el mundo a quien yo le importara.

—¿Tus padres… no te querían? —pregunté con cuidado, pero sin rodeos. Johanna se quedó en silencio unos momentos meditando su respuesta.

—Siento que, en el fondo —dijo por fin—, mi mal carácter, mi histeria de aquel tiempo, tenía mucho que ver con que estaba demasiado desesperada por recibir un afecto que sabía que no existía. Uno no suele amar sus errores, y mis padres nunca amaron el suyo, porque eso los obligó a quedarse juntos. A ser infelices el uno al lado del otro.

El pesar en sus palabras hizo que el corazón se me hiciera añicos porque, a pesar de la idealización que yo albergaba hacia mi padre, no me costaba reconocer que el afecto fraterno no era algo garantizado. Por supuesto que existían padres que odiaban a sus hijos, y yo ya lo había visto incontables veces durante mi infancia, en medio de tanta pobreza y desigualdad.

Una madre que ama a sus hijas no las prostituye con los turistas. Un padre que ama a sus hijos no les destroza la cara a golpes cuando su consciencia nada en licor.

Pero ver que Johanna estaba tan desesperada por el afecto que no recibió durante su niñez, me hizo darme cuenta de lo parecidos que éramos.

Cerré los ojos y respiré profundo.

—Creo… que nunca voy a entender cómo te sientes —dije en voz baja. Alargué mi mano y tomé la de ella, la envolví entre mis dedos, la apreté con cuidado—. Cada persona vive la soledad de una manera distinta, hay quienes la disfrutan, otros que la buscan, hay otros que le tenemos un miedo irracional, así que sólo puedo decirte que tú, los demás, todos ustedes… Nunca voy a olvidar lo que se siente estar solo, pero ya no me atormenta pensar en ello, porque sé que aquí nada puede lastimarme. No sé qué puedo hacer para ayudarte, pero ojalá algún día sea capaz de darte también ese hogar que tanto necesitabas. Tal vez ese día logres decir que por fin has vuelto a casa.

Johanna enmudeció por unos largos instantes, y temí haber hecho algo inapropiado.

Si nunca fui muy expresivo es porque no tenía a nadie a quien compartirle ese afecto, pero eso no significaba que no necesitara decir a los demás lo mucho que significaban para mí, lo que tal vez me había convertido en los últimos meses en alguien demasiado impulsivo, así que temí haberle hecho saber que yo tenía hacia ella un afecto que, tal vez, ella todavía no sentía por mí.

Luego la escuché hipar y abrí los ojos, sorprendido al encontrarla llorando. Aferrándose ahora a mi mano con fuerza.

—Mira lo que hiciste, tarado —dijo, limpiándose los ojos con su otra mano, negándose a soltarme.

—Bueno, al menos, si te deshidratas, tu cactus te salvará de ésta —ella se encogió en el colchón, abochornada.

—Eso de que los cactus son una fuente de agua potable es mentira —gruñó—. A lo mucho, te beberás su baba y lo único que contraerás será una fuerte diarrea. Y créeme, en el desierto eso es lo último que deseas. Recolecta rocío por las noches, envuelve plantas desérticas con una bolsa o tela, cava cerca de donde veas algún círculo de arbustos y espera a que los agujeros se llenen de agua. Eso te ayudará a sobrevivir.

Sonreí sin miedo a demostrarle dulzura. Johanna a veces se escondía detrás de su inteligencia cuando no sabía bien cómo expresar lo que sentía.

—Vaya —murmuré—. Me pregunto cuándo vas a sacar el sombrero vaquero, ¿o lo escondes bajo ese nido al que llamas pelo?

—¡Mira quién lo dice, estropajo con patas!

Me soltó un puñetazo, y pronto nos vimos riéndonos como un par de idiotas. Momentos después nos calmamos, y yo comencé a hablar sobre aquel campo de refugiados al que alguna vez me vi obligado a llamar hogar.

Y en ese momento, fue el turno de Johanna para sostener mi mano.

Dos días enteros transcurrieron antes de llegar a Stonefall y, para entonces, ya no soy más que un manojo de hambre, cansancio y paranoia, así que ver aquel letrero gigante con el nombre del lugar me hace sentir como si hubiese llegado a las puertas del paraíso.

Un paraíso muy caluroso y polvoriento porque, aunque no me gusta estereotipar, la planta rodadora que anda por allá, a lo lejos, tampoco ayuda mucho a desmentirme.

El pueblo es atravesado por una carretera que funge como avenida principal, con negocios que van desde tiendas de souvenirs hasta artesanías amerindias y objetos western. Letreros antiguos de madera cuelgan en la entrada de cada local, y a pesar de que hay muchos árboles que ni a base de milagros crecerían en el desierto, aún conserva ese fuerte aire a viejo oeste que parece persistir en toda esta región de Utah.

Vuelvo a dar un segundo vistazo a la avenida y alcanzo a distinguir una librería, la aguja de una iglesia mormona* y, detrás de los negocios, las casas de los pueblerinos. Pero ¿dónde diablos hay una maldita…?

Al ver el letrero de una gasolinera en una esquina a lo lejos, casi me pongo a llorar de alegría, porque eso significa que junto debe haber una tienda de víveres.

Pero antes de adentrarme en las entrañas de esta tierra prometida, me tomo unos segundos para sentir todo lo que hay a mi alrededor con el fin de buscar una sola cosa: errantes.

La primera vez que detecté a un Atrapasueños durante mi travesía por el país fue en un pequeño pueblo en la frontera del estado de Nuevo México. Recuerdo que sentí un fuerte retortijón en el estómago; no sólo me hallaba frente a la fascinante idea de encontrar a más seres como mi familia y descubrir quiénes eran, a qué se dedicaban y qué ancestros tenían, sino que el primer instinto de un errante, independientemente de si perteneces o no a su tribu, es acogerte, por lo que una seguridad natural me invadió de inmediato al sentirlos allí, como cuando sabes que tienes parientes en una ciudad desconocida para ti.

Sin embargo, entonces bastó un simple murmullo de las voces que cargo dentro para convencerme de que aquélla era una pésima idea. No sólo existía la posibilidad de que mi familia conociese a esta tribu y que hubiera alertado a otras sobre mi desaparición, sino que era bastante probable que mi presencia ahí no trajese más que tragedias a unos hermanos errantes que nada tenían que ver con mis problemas.

Supe de inmediato que lo mejor que podía hacer en ese pueblo fronterizo, tanto por ellos como por mí, era evadirlos. Así que siempre que llego a alguna localidad poblada, me tomo el tiempo de descubrir si hay errantes antes de adentrarme en ella.

Además de que mis sentidos se han vuelto más sensibles que nunca, los seres de mi especie tienen una presencia importante, así que es fácil percibirlos cuando están cerca. Por mi parte, sé que mi olor no es muy distinguible para otros de mi raza por mi falta de ancestro —insisto, el monstruo de hueso no es un ancestro—, lo que ayuda a que sea indetectable en primera instancia, pero mi apariencia sí que puede delatarme.

Por suerte, ahora no parece haber ningún errante en los alrededores.

Me adentro en el pueblo, consciente de que, aunque la calle esté casi vacía, precisamente por ello es probable que llame la atención de todo aquel que se cruce en mi camino. Lo único en mí que parece seguir en un estado más o menos decente son mis botas de montaña, porque todas mis prendas están tan sucias y rotas que parecen haber sido sacadas directo del basural. También debo oler como a ardilla muerta y eso, sumado a los moretones todavía visibles en mi piel y la larga herida que tengo en el brazo, de seguro va a hacer que la gente de aquí me mire con aprensión. Y como lo último que quiero ahora son problemas, trataré de hallar la forma de abastecerme rápido y de salir de este pueblo sin apenas ser visto.

Mi entrada a la tienda de la gasolinera es anunciada por una campanilla, por lo que el hombre de la caja levanta la vista de inmediato.

—¡Qué tal, buenos…! —la sonrisa se le borra de inmediato al reparar en mi “agradable” aspecto, así que, sin perder tiempo, me echo a los brazos un mapa, tres sándwiches empaquetados, una bolsa grande de papas fritas, una enorme botella de agua bien helada y un desodorante; todo bajo la recelosa mirada del dependiente.

Pongo todo frente al hombre, quien muy apenas levanta la barbilla cuando comienza a pasar las cosas por la registradora para luego colocarlas dentro de una bolsa de papel. Es en ese maravilloso momento de tensión que miro hacia sus espaldas, hacia el exhibidor de cigarrillos. Muero por un par de cajetillas, pero como seguramente este hombre va a pedir ver mi identificación, cosa que por supuesto ya no poseo, opto por aguantar las ganas mientras fantaseo en fumarme una rama más tarde.

De pronto reparo en el calendario que cuelga de la pared. Al mirar la fecha del día parpadeo una y otra vez, confundido.

—Eh… disculpe —pregunto por fin—, ¿ese calendario está al día?

El hombre mira a sus espaldas un segundo para luego asentir con las cejas apretadas.

Agosto.

Me quedo lívido, sin poder respirar, porque allí dice que es domingo 4 de agosto, y estoy segurísimo de que todavía estábamos en julio en el momento en el que salté al río… hace apenas dos días.

—¡Oiga! He dicho catorce dólares. Si no tiene para pagar, mejor váyase de una vez —la perturbada voz del dependiente me sobresalta; estaba tan desconcertado que no me di cuenta de que me llamaba.

Saco unos cuantos billetes de mi morral y los arrojo al mostrador sin siquiera esperar cambio. Tomo la bolsa de papel entre mis brazos y salgo de la tienda a grandes zancadas.

En medio de la calle, bajo el ardiente sol de verano, extiendo el mapa y lo manipulo y giro durante casi cinco minutos hasta que por fin puedo encontrar la ubicación del pueblo.

Un escalofrío me recorre por la espalda, porque no sólo han pasado seis días completos sin apenas percibirlo, sino que Stonefall queda a más de doscientos kilómetros del motel de donde fui echado la otra noche.

No, ¡es imposible! Por más veloz que fuese la corriente de ese río, no pude haber viajado tanto en tan poco tiempo, ¿qué diablos está…?

Soy arrancado de mis pensamientos cuando me percato de que alguien me mira desde el otro lado de la avenida, a un par de calles de donde estoy. Es… un ¿hombre? Sí, un anciano de cara arrugada; un vagabundo con apenas pelo en la cabeza. Su ropa está sucia y hecha jirones, y su mirada desorbitada, como si se hubiera encontrado frente a frente con una especie de fantasma.

Carajo, debo haber llamado su atención con todo este teatro.

Me yergo y camino por la acera a buen paso, me alejo. El viejo me sigue con la mirada, pero llega un momento en el que da la media vuelta y se adentra en una de las calles adyacentes a la avenida.

Me siento con pesadez en una banca de los andadores para tratar de tomar algo de aire, pero la tenue sombra que proyecta su árbol no ayuda a enfriarme la cabeza. ¿Cómo pudieron haber pasado tantos días sin que me diese cuenta? ¿Acaso perdí la noción de la realidad cuando caí al río, al estrellarme contra aquella roca? ¿Habré dormido durante más tiempo del que pude percibir? ¿O…?

Palidezco ante la simple idea de que el Silenciante haya tenido que ver en todo esto; con la magia que emana, tal vez torció mi percepción de las cosas, ¡algo tuvo que haber hecho esa maldita cosa!

—Demonios… —mascullo, porque de nada sirve que me martirice para tratar de entender lo que ha pasado.

Resignado, me baño de pies a cabeza con el desodorante en aerosol para tratar de dispersar la peste a sudor. Cuando creo que ya me he rociado el suficiente como para no desmayar a nadie con mi aroma, tomo el primer sándwich y lo contemplo largamente.

La lengua del Señor del Sabbath se tuerce con desagrado dentro de mi boca, como si pudiese sentir el repugnante sabor de la comida aún sin haberla tocado.

Uno a uno empiezo a comer los emparedados y las papas fritas a grandes mordidas para no masticar demasiado. Mi estómago se llena gradualmente mientras intento, encomendándome a todo lo divino, no vomitar.

Necesito recuperar energías.

Una vez que termino, voy en busca de alguna tienda de segunda mano con la esperanza de encontrar una mochila, una bolsa de dormir y todo lo que me haga falta para retomar el rumbo de mi viaje lo más pronto posible.

Estoy a punto de pasar de largo la librería que vi poco tiempo atrás, cuando siento un susurro, desagradable y muy familiar, frente a mis narices. La sensación parece desvanecerse a través de las vitrinas, así que voy a la entrada de la librería, muy seguro de que el llamado proviene de algún lugar oculto de su interior.

La dependienta, una mujer de mediana edad y con un mal disimulado gesto de desconfianza, me pide que deje mi morral en el perchero de la entrada. El darse cuenta de que no soy una “muchachita” sólo empeora su semblante, así que accedo de mala gana.

Una vez que recibo su mirada más o menos aprobatoria, me lanzo al laberinto de papel y sigo el oscuro llamado que parece desvanecerse sobre las estanterías del fondo.

Paso de largo los flamantes escaparates de libros nuevos y voy directo a los usados, cuyos lomos como espinas dorsales acaricio con mi mano enguantada.

Siento de nuevo aquel siseo gangoso, el cual se hace cada vez más urgente a medida que atravieso el local. Me pierdo entre los colores, las manchas, las formas arrugadas, los lomos grabados con tinta de oro. Mis ojos navegan sobre títulos de amor, dolor, historia, ciencias antiguas, vudú…

—¡Ajá! Aquí estás —mis dedos se cierran en el libro rojo de Laurele, el cual yace agazapado al lado de una roída edición de botánica.

Mi sonrisa se borra de inmediato cuando el siseo invisible de Barón Samedi, quien estuvo llamándome todo este tiempo, vuelve a retumbar entre los pasillos.

Ya se había tardado en regresármelo.

Hojeo el libro de Laurele y sonrío de nuevo porque, tal como me lo esperaba, tanto el contenido del volumen como la foto de mi papá entre sus hojas están intactos, y sin un solo rastro de que hayan tocado siquiera el agua.

—¡Vaya! Llevo años viniendo aquí y nunca había visto ese volumen.

Aquellas palabras me hacen dar un respingo. Miro a mi costado y me encuentro con un chico alto y de cabello oscuro recargado contra la estantería, quien me sonríe desde su posición a mi lado.

Él ríe por lo bajo al ver mi cara de espanto.

—Hola. Me llamo Adam y, si no me equivoco, no eres de por aquí ¿cierto? —dice a la par que da un paso hacia mí. Por instinto, retrocedo de inmediato—. ¡Eh! Perdona, no quería asustarte, linda.

Ante el cumplido no solicitado, retuerzo la comisura del labio y vuelco mi atención a la estantería sin molestarme en contestar.

—Ah, discúlpame, estoy siendo muy grosero —insiste a pesar de mi obvia incomodidad. Incluso, hasta se alisa el cabello hacia atrás con una mano y sonríe—. Es sólo que nunca había visto a una chica tan bonita en este…

—No soy una chica, Adam —espeto sin más.

Una súbita tensión parece apoderarse de su semblante.

—¿Qué…?

El muy sin vergüenza me mira de arriba abajo, sin siquiera tomarse la molestia de disimular un poco. Y al reconocer la ausencia de senos debajo de mi delgada parka verde, palidece como si hubiese visto un fantasma.

Coloco el libro bajo el brazo y avanzo ignorándolo, pero no doy ni cinco pasos cuando sus zancadas retumban a mis espaldas.

—¡E-espera, por favor, no te vayas!

—¿Qué diablos te pasa? —grito al verlo bloquearme la salida del pasillo—. ¡Déjame en paz, carajo!

—¡Joven Blake! ¿Qué ocurre allá atrás?

La alarmada voz de la dependienta nos hace mirarla, en pie en medio del corredor. Estoy a punto de pedirle que me quite a este loco de encima, cuando me quedo helado al ver la figura detrás de ella, frente al perchero de la entrada, con las manos dentro de mi morral.

Es el vagabundo que me observaba afuera de la tienda de víveres, con los fajos de mis billetes entre los dedos.

—¡¿Pero qué carajos está haciendo?!

Ni siquiera he empezado a perseguirlo cuando el viejo ya ha salido disparado de la tienda.

Dejo caer el libro de Laurele al suelo y empujo a Adam a un lado. Salgo del local y me lanzo tras el maldito ladrón, quien se aleja por la avenida a una velocidad extraordinaria para la edad que aparenta.

—¡Ayuda, que alguien lo detenga! —grito como un loco por la calle, pero está tan vacía que nada ni nadie se interpone a su paso. Adam y la dependienta vienen detrás de mí mientras gritan un montón de expresiones ininteligibles.

El sujeto, para mi estupefacción, se escabulle dentro de un angosto callejón que va en dirección hacia las casas del pueblo.

Entro de una zancada y evado un montón de cajas y bolsas de basura que me dificultan el paso, pero no me permito perder de vista la cabeza casi calva que gana cada vez más distancia. ¡¿Cómo diablos puede correr tan rápido?!

Justo cuando estamos a punto de salir del estrecho pasadizo, el vagabundo da media vuelta y estrella una pesada bolsa de basura contra mi rostro. El plástico revienta, y entre los desperdicios veo al anciano girar en una esquina para luego desaparecer de mi vista.

—¡No, no, no, no! —corro hasta donde lo perdí, pero pronto me detengo a mirar hacia un lado y otro, sin aliento—. ¿Adónde diablos se fue?

El vecindario está vacío, sólo queda una densa nube de polvo. Corro de nuevo por el asfalto, me asomo entre casa y casa, pero nada. Ni una maldita señal de hacia dónde se ha ido.

No puedo más que jalarme los cabellos de frustración. Esto debe ser una broma, esto debe ser una broma, ¡esto debe ser una maldita broma!

Adam llega hasta mí junto con la mujer de la librería, quien jadea como un perro lanudo detrás de él.

—¿Por dónde se ha ido? —exclama él, pero al ver mi expresión de horror, deduce de inmediato que lo he perdido. Lleva mi morral bajo su brazo, así que doy una zancada hacia él y se lo arrebato. Rebusco una y otra vez dentro hasta que un fuerte mareo me obliga a ponerme en cuclillas.

Todos. Ese viejo se ha llevado todos y cada uno de los billetes que tenía.

—No puede ser… —me dejo caer en el suelo. Todo me empieza a dar vueltas.

—¡Lo siento, lo siento mucho! —exclama la mujer con una mano en el pecho—. ¡Te juro que no lo vi entrar en la tienda!

No me molesto en atender sus disculpas porque ahora mismo estoy muy ocupado peleando contra mis endemoniadas ganas de ir a tirarme de nuevo al río.

Adam mira de un lado al otro y se inclina hacia mí.

—Eh, amigo, calma —dice—. Stonefall es del tamaño de un guisante, te aseguro que daremos con ese viejo muy pronto.

—¿Tienes idea de quién es o dónde vive? —pregunto alterado, pero al ver su rostro dubitativo, palidezco todavía más.

—No —responde—, y para ser honesto, nunca lo había visto por aquí.

—¡No me jodas!

—El joven Blake dice la verdad… muchacho —interviene la descuidada dependienta, y esa última palabra la pronuncia con dificultad—. En este pueblo todos nos conocemos muy bien. Yo tampoco había visto antes a ese hombre.

—Carajo —maldigo—, ¿y ahora qué diablos voy a hacer?

—¿Tus padres no están por aquí? —pregunta ella, a lo que yo agito muy despacio la cabeza.

—He venido solo.

El rostro de Adam se tensa.

—Entonces hay que avisar a la policía sobre lo que ha pasado —dice sin siquiera mirarme, con la barbilla fija hacia el frente y los ojos bien abiertos—. El jefe es… es buen amigo de mi madre. Tal vez no le cueste mucho encontrar a ese viejo.

Adam se gira de pronto hacia la encargada de la librería.

—Señora Lee, ¿cree que pueda hacerlo por mí, por favor? Y dele una descripción de este chico, por si pregunta. Ya sabe cómo es el jefe…

La mujer lo mira un largo momento, con los labios bien apretados. Instantes después, asiente y da la media vuelta para irse a paso veloz por donde hemos venido. Yo, en cambio, abro y cierro la boca un par de veces, indeciso sobre si retozar en el suelo, vencido, o correr detrás de ella.

Si hay algo que he evitado tanto como a los errantes es la policía, así que la idea de que ahora el jefe de policía de este pueblo se involucre en mis problemas no termina de gustarme.

Pero es que esto ya se ha salido de mis manos. El dinero, ¡dioses, el dinero! Sin un centavo, sin medicina, víveres o siquiera una bolsa de dormir no voy a durar mucho más a la intemperie. ¿Quién diablos era ese tipo? ¡Ningún anciano puede correr así de rápido! ¿O sí?

En medio de mi histeria descubro a Adam mirándome de nuevo de arriba abajo, con ese descaro perturbador. Me levanto en el acto y me echo el morral al hombro, para luego torcer en dirección hacia el callejón.

—¡Oye! ¿Adónde vas? —grita él.

—A buscar la comisaría —respondo sin mirar atrás.

—¿Comisaría? Aquí sólo tenemos una oficina de tres metros cuadrados con una celda que no se ha usado en años, así que dudo que quieras esperar al jefe allá.

—¿Y qué se supone que haga? —grito, exasperado—. ¿Irme a sentar a una banca hasta que los cuervos me coman los ojos?

De acuerdo, es muy pronto para acudir a esa clase de chistes.

—Oye, oye, cálmate un poco, ¿quieres? —insiste—. Irás a mi casa a descansar un poco.

La sonrisa confiada en su rostro casi me hace reír a mí también.

—Estás loco si crees que voy a irme contigo. ¡Ni siquiera te conozco!

—El loco eres tú si piensas quedarte en la calle en las condiciones en las que te encuentras.

Adam levanta el brazo y apunta hacia el mío. Desconcertado, doy un pequeño respingo al ver que la herida que me hizo el Silenciante se ha abierto durante la persecución, y que la sangre ha empapado la manga de mi parka.

—Déjame llevarte primero al médico del pueblo, por favor —insiste Adam mientras alza la palma hacia mí como si hablase con un animal herido. ¿Por qué diablos la gente hace eso conmigo?—. Además, algo me dice que, si yo intentase hacerte daño, serías bastante capaz de romperme los dientes, ¿eh?

Ahora soy yo quien escudriña al chico de arriba abajo, desconcertado por una personalidad que no termino de comprender. Es un humano común y corriente, sin nada particular. Parece un poco más joven que Johanna, va muy bien vestido —con una camisa bien planchada y todo— y, más allá de su impulsiva forma de ser, no aparenta ser peligroso, pero…

—¿Por qué haces esto? —pregunto y, ante mi dureza, él deja de sonreír.

—Mira, en parte es por lo de hace rato. Si te hubiese dejado en paz desde el principio, nada de esto habría pasado. Creo que entre todos te hemos dado la peor bienvenida posible a Stonefall.

Estoy a punto de replicar una vez más, pero entiendo que en realidad no tengo muchas opciones.

¿Por qué estas cosas siempre me pasan a mí?

—Bien —suspiro al fin.

Adam sonríe con demasiada energía para parecerme agradable.

Cuando escucho que de pronto un trueno cae a lo lejos, termino por preguntarme si esta serie de acontecimientos desafortunados no será otra cosa que el inicio de algo aún más terrible que está por sucederme.

Y con mi suerte, vaya que lo espero.

** La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o más conocida como Iglesia Mormona. Es la religión mayoritaria en Utah, la cual utiliza picos o agujas en los campanarios de sus iglesias en vez de cruces.