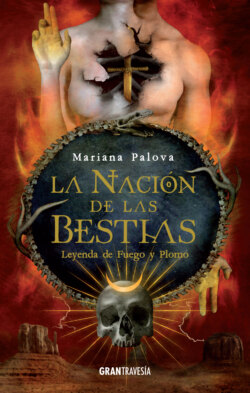

Читать книгу La nación de las bestias. Leyenda de fuego y plomo - Mariana Palova - Страница 22

На сайте Литреса книга снята с продажи.

CAPÍTULO 10

ОглавлениеCIENCIA EXTRAÑA

¿Stonefall? ¿Del tamaño de un guisante?

Le daré una patada a Adam si vuelve a decirlo, porque llevamos más de diez minutos en la carretera y ya estoy a punto de ponerme histérico.

Después de que fuimos a vendar mi herida al único consultorio del pueblo —donde he reñido con el doctor por mi reticencia a quitarme el guante—, hemos subido al auto del chico en dirección a su casa, la cual parece estar bastante retirada.

Diablos, si Tared estuviera aquí, de seguro me diría —entre risas, por supuesto— que tengo la pésima costumbre de trepar a los autos de los desconocidos sin prever las consecuencias.

Me revuelvo, demasiado incómodo en los lujosos asientos de piel; no es sólo que el coche de Adam haya terminado siendo uno muy moderno y costoso, es que ahora temo tanto ser secuestrado como dejar una mancha de mugre en el tapizado que después deba limpiar, víctima de la vergüenza.

Miro de reojo al chico, quien conserva aún esa sonrisa y los ojos clavados en el camino como si se contase a sí mismo un maldito chiste que no termino de entender. La inusual confianza de subir a un tipo andrajoso a su coche y llevarlo a su casa también es preocupante… o tal vez está tan nervioso como yo, porque durante todo el camino ha arrancado trozos de recubrimiento plástico del volante. Dicha manía me ha revelado el reloj plateado que lleva en su muñeca y que se ilumina una y otra vez.

Noto también que debajo de sus ojos se asoman unas pronunciadas ojeras. ¿Acaso no duerme?

Aprieto el puente de mi nariz y suspiro, un poco cansado de mi propia paranoia, porque creo que mi problema no es tanto la inusual amabilidad de este sujeto, sino el hecho de que no me puedo acostumbrar a la sensación casi antinatural de estar de nuevo tan cerca de otro ser humano.

Estoy a punto de considerar arrojarme por la ventanilla cuando giramos en un sendero de grava que se abre paso en medio de la carretera, en dirección a una montaña rocosa. El sendero comienza a dirigirnos cuesta arriba y el bosque se torna cada vez más espeso a medida que nos adentramos, hasta el punto en el que el camino termina flanqueado por árboles.

Después de transitar por un empedrado turbulento, por fin llegamos a su casa que, tal como su coche, resulta ser impresionante, pero de una manera digamos… diferente.

La construcción, de dos plantas y rodeada por el espeso bosque, está hecha de ladrillos de terracota casi en su totalidad. El techo triangular del porche está sostenido por dos columnas de mármol blanco, y los otros tejados están recubiertos de tejas anaranjadas. En una de las esquinas traseras se levanta una enorme chimenea redonda que asemeja a una torre, mientras que todas las puertas y ventanas de la casa parecen forjadas en ¿bronce?

No tengo idea de arquitectura, pero si alguien me preguntara, diría que es un diseño un tanto feo, como un edificio que quiso ser casa, o un castillo, sin lograrlo.

Me apeo despacio del coche y alcanzo a Adam en el sendero de piedras aplanadas y cactus enanos. Las gruesas cortinas rojas de los ventanales de la entrada me impiden vislumbrar el interior de la casa, y los cuervos que nos miran desde las vertientes del techo me hacen arrugar el entrecejo.

Adam sube al pórtico y se yergue frente a la gruesa puerta de la entrada. Pero antes de que yo ponga un pie sobre los escalones, él me detiene alzando ambas manos.

—Oye, antes de que entres, quiero advertirte algo —dice, arrebatándome de mi extrañeza—: mi casa está llena de cosas… peculiares, gajes del oficio de mi familia, así que todo lo que veas aquí son cosas de trabajo, ¿de acuerdo? No quiero que te asustes.

A estas alturas dudo que exista algo que pueda sorprenderme, así que me encojo de hombros para mostrarle mi acuerdo… pero cuando Adam abre la puerta y un calor sofocante emana desde el interior, las voces dentro de mí se agitan, nerviosas.

Doy pasos cautelosos por el pórtico hasta llegar al marco de la puerta. Y allí, al vislumbrar las entrañas de la construcción, la certeza de dos verdades inquietantes me abruman: Adam no bromeaba respecto a los objetos extraños y yo, por mi parte, no he perdido mi capacidad de asombro, porque esta casa está repleta de artilugios que, si no los viese con mis propios ojos, jamás los habría siquiera imaginado.

Para empezar, los muros de la planta baja habían sido demolidos para dar paso a una gigantesca sala abierta, en cuyo fondo se asoma una amplia escalera que conduce al piso superior.

Cada muro está tapizado de libreros, mientras pilas de libros y frascos cerrados con tapones de corcho atiborran las estanterías junto con papeles amarillentos que desprenden un penetrante olor a humedad.

De los pocos espacios en los muros donde no hay libreros cuelgan pinturas al óleo de escenas bíblicas o mitológicas, grabados de animales fantásticos y láminas anatómicas antiguas. Cada obra está incrustada en ostentosos marcos dorados que resaltan sobre el tapiz carmesí de las paredes: un extraño patrón de delgadas e irregulares franjas oscuras.

El mosaico blanco y negro en el suelo apenas es visible debido al montón de libretas, libros, cajas y botellas que lo cubren.

Pero lo que las amplias mesas sostienen es lo que realmente llama mi atención: grandes botellones de cristal con cuellos que se alargan hasta conectarse con más recipientes de vidrio, colocados sobre bases metálicas con mecheros debajo. Me recordarían mucho a los de un laboratorio de química de no ser que éstos no contienen líquidos brillantes y coloridos, sino que están llenos de hierbas, hongos, flores, rocas de colores, huesos, pieles de serpiente, pelos, cuernos, plumas, picos… ¿Eso es un ojo?

—¿Ves? Te dije que aquí teníamos cosas raras —dice Adam a la par que se introduce en la casa.

Aprieto los labios mientras miro de nuevo a mi alrededor. Nunca había visto algo como esto. ¿Acaso la madre de Adam practica algún tipo de… brujería?

—Puedes curiosear si quieres, pero no toques nada, por favor —pide el chico como si me hubiese leído la mente, por lo que asiento y me acerco a una de las mesas, aunque no sin antes sacarme la parka con cuidado.

¡Carajo! ¡Qué calor hace aquí dentro!

Sobre la primera mesa hay libros abiertos con dibujos de serpientes que se muerden la cola, un ojo insertado en un triángulo, trazos geométricos que parecen tener cientos de años de antigüedad…

Acaricio la gruesa madera y los huesos descarnados bajo mi guante cosquillean con ansiedad. Cierro los ojos un instante y arrojo mis sentidos hacia las paredes, hacia los libreros, hacia todas y cada una de las cosas de este sitio en busca de algo que pueda mirarme desde la oscuridad. Busco abismos, busco resplandores, busco… magia. Pero lo único que encuentro es un vacío absoluto. Y tampoco percibo posibles portales al plano medio.

—Adam, ¿a qué se dedica tu madre? ¿Es una especie de bruja, adivina o…?

—¿Cómo me has llamado, jovencita?

Doy un salto al escuchar aquella voz a mis espaldas. En la entrada de la casa hay una mujer pálida, vestida completamente de negro y con un cigarrillo en la mano. Lleva su cabello azabache atado en una gruesa trenza que le cae sobre el hombro y sus ojos, oscuros como un pozo, se cierran poco a poco sobre mí.

El parecido es inquietante; la madre de Adam es tan similar a su hijo que parece simplemente haberse seccionado en dos para parirlo.

—Ah, perdóneme, yo… —balbuceo con torpeza cuando ella comienza a acercarse a nosotros.

El ruido que producen sus tacones es tan marcado que se escucha como si la sala estuviese vacía.

—No hay necesidad de ofrecerme una disculpa —dice con un peculiar acento—. Muchas personas no logran comprender que la historiografía puede llegar a ser un tanto especial —asegura, pero su semblante tan rígido me impide saber si ha decidido ignorar mi comentario, o si ya alberga planes secretos para freírme en aceite hirviendo.

De lo único que estoy seguro es de que la madre de Adam debe ser británica; reconocería su acento aun sin la lengua de Samedi, ya que en la India tenemos bastante historia con esos súbditos de la corona.

Ella le da una larga bocanada a su cigarrillo y me recorre de arriba abajo sin tomarse la molestia de disimularlo, otra cosa que parece tener en común con su hijo. Yo, en cambio, me encojo un poco y enlazo mis manos tras la espalda, incómodo por exhibir tan deplorable aspecto.

Finalmente dirige la cabeza hacia Adam.

—Pensé que volverías por la noche. Por eso te dejé llevarte el auto —dice con rigidez, ¿estará de mal humor?

—Sí, pero me topé con Ezra… en el pueblo —contesta él con la barbilla clavada al piso. ¿Soy yo o Adam ha perdido toda la arrogancia de hace un momento?

—Ya veo. Entonces eres la nueva amante de mi hijo.

Abro los ojos de par en par. El tono de voz de la señora Blake ha sido neutro, casi aburrido, pero aun así ha logrado que me ruborice hasta el pelo.

—Ma… madre —intercede él con una voz tan baja que apenas logro escucharlo—. Ezra es… un chico. Es hombre.

Ella paladea el humo dentro de su boca y sus ojos se fijan sobre mí durante breves instantes que se antojan eternos. Tuerzo los labios cuando el peso de su escrutinio se vuelve insoportable.

—Ah, ya veo. Te pido una disculpa —dice y por fin deja salir el humo de su cigarro.

El olor me causa una ansiedad nauseabunda.

—No se preocupe. Me pasa todo el tiempo —contesto.

—Bueno, siéntete bienvenido en nuestra casa, Ezra —dice—. Y, Adam, no te quedes ahí parado como un estúpido. Ofrécele algo de beber.

Aquella tosca orden me perturba un poco. Adam, en cambio, asiente de forma rígida, murmura un veloz asentimiento y apunta con la barbilla hacia una puerta de cristal que se encuentra en uno de los costados de la sala.

Su madre nos pasa de largo y va directo a la escalera mientras yo la sigo con la mirada. Intento encontrar algo en ella, lo que sea, que me indique que debo salir corriendo de este lugar…

Nada.

Sacudo la cabeza y Adam y yo salimos a un balconcillo al aire libre que lleva hacia el patio trasero de la casa. El alivio que siento al poder escapar del calor del interior es inmediato y, además, me quedo boquiabierto ante la impresionante terraza.

El patio no tiene cerca; en cambio, se abre hacia el bosque que se extiende a lo lejos como un gigantesco jardín. La montaña se eleva al fondo hasta aglomerarse con otras en un impresionante paisaje dispar de roca granate y árboles frondosos; una vista que puede parecer inusual pero que resulta bastante común al sur de Utah.

—Ponte cómodo —me pide Adam con una sonrisa mientras señala uno de los sillones alrededor de una mesa de cristal. Parece haber recuperado el ánimo y hasta algo de su color, como si al salir del interior de la casa hubiese vuelto a ser el tipo metiche y enérgico que me trajo a rastras hasta aquí.

Abre una puerta corrediza de cristal que conecta con la cocina y vuelve con un par de botellas de cerveza. Me extiende una, pero al ver que no la tomo, me la restriega en la mejilla.

—¡Oye! ¿Qué diablos te pasa? —exclamo, indignado.

—Anda —me anima—. Has tenido un día largo, esto es lo mínimo que te mereces.

Estoy a punto de darle una patada en la espinilla, cuando el líquido ámbar que baila dentro del recipiente me recuerda la sequedad de mi boca. Siento la sed raspar mi garganta con insistencia, pero antes de que pueda aceptarla, escucho una suave risa a mis espaldas.

Barón Samedi me observa desde detrás del ventanal de la cocina con una asquerosa sonrisa burlona surcada en el rostro. Está desafiándome.

Me hundo en el sillón y me alejo de la botella una vez más, decidido a no cometer el mismo error. La última vez que me permití un trago fue hace más de tres meses, consciente de que beber se estaba volviendo más un problema que un alivio. La lengua de Barón Samedi me ha traído dones, me ha permitido imitar a un witch doctor* sin haber nacido en un día especial o tener herencia vudú en las venas. También puedo hablar cualquier idioma existente, tanto de los hombres como de los seres impalpables, y he podido comprender con más facilidad una buena cantidad de cosas relativas al plano medio y los espíritus… Pero no todo han sido bendiciones.

Esta lengua también está maldita porque, aunque parece normal, desde que la tengo en mi garganta no he vuelto a percibir el sabor de ningún tipo de comida o bebida. Todo me sabe a ceniza, a sangre y decrepitud. Todo, excepto el alcohol. Por ello recurro también al tabaco, la única forma de calmar mi constante ansiedad.

Así fue como la adicción me atrapó. Porque, siendo sincero, ¿cómo diablos no iba a volverme un maldito alcohólico si era lo único que podía saborear? ¿Cómo no iba a caer en el embrutecimiento y el vicio si tuve que dejar para siempre Nueva Orleans, a mi familia y al hombre más importante de mi vida?

Sumemos a esa agonía el hecho de que mi existencia jamás volvería a ser pacífica: tener que vivir con el acoso constante de los espíritus, la persecución del Silenciante y las voces del monstruo dentro de mí… Faltó poco para que todo aquello me enloqueciera, y durante un tiempo el alcohol ayudó a olvidar, ayudó a alejarme de este mundo, de este espantoso camino al que me había dirigido por voluntad propia.

Pero creo que una parte de mí siempre ha entendido la resignación, por lo que no tardé demasiado en darme cuenta de que embriagarme hasta la inconsciencia no aliviaba las heridas que volvía a sentir al regresar a la sobriedad. Fue entonces cuando decidí no volver a tocar una botella.

Elegí no pretender que mis problemas podían desvanecerse fingiendo que no estaban allí.

—¿Está todo bien? —pregunta Adam, curioso ante el largo silencio en el que me sumí sin darme cuenta.

—No tengo edad para beber —contesto con sobriedad para eludir el tema.

Miro hacia donde estaba Samedi para descubrir que se ha largado.

—Ah, yo no tengo problema con eso —contesta Adam y alarga hacia mí la botella, pero mi semblante pétreo basta para que deje de insistir y se siente por fin en otro de los malditos sillones alrededor de la mesa.

Ambos miramos hacia el silencioso bosque mientras yo empiezo a sentir que mis músculos se relajan poco a poco. La temperatura baja, lo que vuelve la tarde un poco más agradable.

—¿Te gusta la vista? —pregunta el chico, quien apunta con su barbilla hacia el bosque. Respondo con un leve asentimiento de cabeza en un intento de mantener la distancia, aun cuando Adam no parece desalentarse por ello.

—¿A qué dijiste que se dedica tu madre?

—Ah, sí, es historiadora —replica arqueándose de hombros.

—¿Historiadora de qué…?

De pronto, su sonrisa parece tensarse. Mira hacia el ventanal de la cocina, donde puedo ver cómo muchos frascos y libros atiborran el suelo, igual que en la sala.

Tuerce la comisura de sus labios.

—Ciencias ocultas.

—¿Ciencias ocultas? —repito como un imbécil—. ¿Por eso tiene todas esas… cosas?

Adam exhala un largo suspiro, al parecer dándose por vencido.

—Sí, aunque no todas son suyas. Los Blake, mi familia, han estudiado el ocultismo occidental durante generaciones, así que la mayoría de este Gabinete Cósmico ha sido acumulado por décadas. No te espantes. No es satanismo, aunque lo parezca. Son cosas inofensivas, un montón de cacharros que sólo sirven para asustar a la gente.

Su intento de explicación no logra tranquilizarme. Más de una vez me he topado con adivinas y curanderos fraudulentos, gente que ha llenado sus casas y negocios de porquerías sin tener una pizca de magia o siquiera conocimiento real del mundo espiritual, pero las cosas que veo aquí son… tan distintas. No sé qué pensar.

—Supongo que la casa también debe ser muy antigua —comento.

—Algo así. El terreno de la montaña ha pertenecido a mi familia desde que la casa se construyó durante la época de la colonia, pero estuvo deshabitada cuando los Blake volvieron a Inglaterra hacia finales del siglo diecinueve.

—¿La colonia, dices? ¿Seguro que el techo no se vendrá abajo en cualquier momento?

Adam ríe con voz gangosa, muy a pesar de que no lo he dicho en tono de broma.

—No te preocupes. Hace como treinta años la casa se incendió y casi se reduce a cenizas. Permaneció así algunos años hasta que, con la herencia de mis abuelos, mi madre vino a reconstruirla. Yo no recuerdo mucho de eso, porque apenas tenía como cinco años cuando vinimos a vivir a Stonefall; pero puedo asegurarte que la casa en sí no es tan vieja.

Bueno, admito que escuchar eso me alivia un poco. Si alguna vez hubo, aunque fuese un portal al plano medio en este lugar, de seguro fue destruido en el incendio.

—Ya veo, pero ¿no te asusta un poco todo esto? Es decir, vivir rodeado de tantas cosas extrañas —pregunto, ya que, con o sin magia, yo no podría dormir tranquilo en un sitio tan raro como éste.

Adam guarda un largo silencio.

—Te acostumbras —responde al fin—. Además, mi madre se considera más como una mujer de ciencia, y por eso no teme internarse en el ocultismo. Y yo… bueno, es muy interesante vivir en un lugar repleto de ojos, ¡nunca faltará quien vea por ti!

A pesar de su ánimo bromista, no puedo evitar percibir un dejo de tensión entre sus dientes, los cuales aprietan las palabras con cierto desprecio. Ladeo un poco la cabeza y le echo un nuevo y rápido vistazo a la casa.

Por muy incrédula que sea la madre de Adam, este lugar no parece ser el sitio más adecuado del mundo para criar a un niño. Más de un jovencito lo consideraría incluso emocionante, pero yo sé muy bien lo que pasa cuando creces rodeado de cosas que no puedes comprender.

Tu infancia se convierte en un periodo que no deseas recordar.

—Pues, aun así, parece ser una profesión muy interesante —digo en un torpe esfuerzo por eludir lo que me dicta la razón.

—Sí, bueno, tú también tienes toda la pinta de ser un chiflado, así que creo que te llevarás muy bien con ella.

Una sonrisa involuntaria se ajusta en mi boca, y me hace pensar que no recuerdo cuándo fue la última vez que mantuve una conversación así de larga con una persona.

—Lo dudo. Tu madre parece tener un carácter muy especial.

—Sí —responde en voz baja mirando de reojo hacia la casa, hacia las ventanas del piso superior—. Las ansias de conocimiento de mi madre son insaciables. Y supongo que estudiar alquimia tantos años hizo que algo dejara de funcionar en su cabeza.

—¿Al… quimia?

—¿No sabes lo que es? —me encojo de hombros para hacerle entender que no tengo mucha idea sobre el tema. He escuchado la palabra antes, tal vez en alguna película o un libro, pero eso es todo—. Bueno, es…

El chico titubea y hace una pausa una vez más.

De acuerdo, no hay que ser un genio para entender que no se siente muy cómodo al hablar de esto, sin embargo, no soy de los que dejan las cosas en el aire. Por más inofensivo que parezca, nunca está de más informarse, así que lo incito a continuar al alargar un poco mi cuello hacia él. Adam deja la botella de cerveza vacía sobre la mesa.

—Es una especie de pseudociencia que se remonta a los tiempos de los egipcios, si no es que antes de ellos —dice—, y cuyo fin es perfeccionar la transmutación… bueno, la transformación de los objetos con el fin de alcanzar la divinidad, convertir los objetos en oro u otorgar la vida eterna.

Una luz se enciende en mi cabeza.

—Ah, suena parecido a la chintámani,** una joya budista que hace precisamente eso.

—Hum… sí, tiene sentido. Esa joya, aquí en occidente, es conocida como piedra filosofal —dice—. Muchas culturas primigenias como la india, la griega, la china e inclusive religiones abrahámicas como el cristianismo tomaron conceptos de la alquimia egipcia para conformar su propio misticismo. Se han creado religiones, organizaciones y cultos basados en ella, por lo que se puede decir que gran parte de la historia ocultista y mágica de la humanidad está asentada en el esoterismo alquímico.

No sé qué me impresiona más: el que en unos segundos Adam me haya demostrado que es más lúcido de lo que parece, o que esta extraña pseudociencia se conecte con la remota cultura a la que, de alguna manera, pertenezco.

No me extrañaría, en absoluto, que los errantes tuviésemos también algo que ver con todo esto.

—Bueno, ¿y qué utilidad tiene estudiarla? —pregunto con auténtica curiosidad.

—Absolutamente ninguna —dice Adam con firmeza—. Durante milenios los alquimistas trataron de crear la piedra filosofal por medio de experimentos complejos, pero las fórmulas que usaban eran tan diversas y estaban explicadas en sus diarios con tantos símbolos y enigmas que es muy difícil interpretar qué pasos exactos utilizaban para intentar crearla. El trabajo de la familia Blake ha consistido en develar el significado de aquellos intentos para dar con la fórmula concreta de la piedra, es decir, una reverenda pendejada, porque está demostrado que, si bien la práctica de la alquimia antigua emprendió muchos experimentos científicos importantes, varias teorías apuntan a que todo el asunto de la piedra también pudo ser una simple metáfora sobre el crecimiento personal. La búsqueda de la piedra filosofal no es más que una patraña imposible, pero, al parecer, cierta gente con dinero no tiene idea de cómo gastarlo y decide despilfarrarlo en estupideces. Mi madre es un ejemplo.

Caray. De no ser porque la señora Blake le habló con tanta tosquedad hace un momento, me habría sentido ofendido por la forma en la que se ha expresado de su madre, pero parece ser que ésta es una de esas familias donde no se tratan con mucha amabilidad.

No soy quién para juzgar, y nada de esto es asunto mío, para empezar.

—Bueno, a todo esto, ¿se puede saber qué hace un niño como tú viajando solo? —Adam me pregunta de repente. Toda aquella frustración se ha diluido tan pronto como se formó, cosa que me deja bastante desconcertado.

—¿Niño? —pregunto con fingida indignación—. Disculpa, ricachón, pero tengo edad suficiente para ir y venir adonde me plazca.

—Pues a mí me pareces un mocoso malhumorado.

—Y tú me pareces un acosador feo y escalofriante.

Él echa la cabeza atrás y estalla en una carcajada abierta. No me extraña que no se lo tome a mal porque, aun cuando la parte escalofriante es cierta, no me cuesta admitir que Adam es un joven bastante atractivo.

—Oh, Dios, no se te ocurrió otra cosa más tonta, ¿verdad? —dice, simulando limpiarse una lágrima—. Pero igual, sigues sin contestarme. Anda…

Ante su insistencia —que no me resulta ya tan molesta—, respondo como estoy acostumbrado a hacerlo: miento.

—Voy hacia el norte.

—¿Al norte?

—Sí, a… Alaska —contesto, ya que es el primer lugar que acude a mi mente.

—¿Y para qué demonios quieres ir a Alaska? ¿Para que te coma un oso? Porque si es así, en Wyoming hay muchos y está a mucha menor distancia.

Trato de reír, aunque sea por mera cortesía, porque, ¡diablos!, Adam tiene la misma gracia que un buitre.

—Mis motivos no son interesantes. Sólo creo que allá podría encontrar un poco de tranquilidad. Uno se harta de vivir entre la gente, ¿sabes? —Adam finge un gesto de preocupación.

—Oh, no, ¡no me digas que te vas a volver un jipi ermitaño tipo Christopher McCandless!†

—¿Quién?

—Tú sabes, una especie de fanático de Jack London que huyó de la civilización, comió cosas venenosas o algo así y murió solo en un vehículo destartalado en Alaska.

—Por los dioses…

—“¿Por los dioses?” ¿Quién demonios se expresa así? Oh, Dios mío, ¡en verdad eres un jipi! Por favor, no te mueras en un vehículo abandonado.

—¿Cómo puedes decir tantas estupideces sin siquiera respirar?

—Simple. Hablando con otro estúpido.

Lo inevitable sucede: tanto él como yo nos echamos a reír a pulmón abierto, como hacía tanto que no me pasaba. Debo admitir que, a pesar de lo turbulento que ha sido conocernos, Adam ha empezado a simpatizarme, pero sólo un poco.

Al callarnos, él me mira de reojo y comienza a juguetear con sus dedos.

—Ese dinero que se llevó el viejo —pregunta—. ¿Eran tus ahorros?

Asiento casi de forma dramática, porque ni de broma voy a decirle que lo tomé “prestado” del centro budista de Nueva Orleans, donde trabajaba.

—Carajo, si no lo recupero, voy a estar en verdaderos aprietos.

La sonrisa de Adam se diluye despacio.

—Oye… ¿y tienes familia o alguien que, ya sabes, pueda venir a ayudarte?

Pregunta casi con cuidado, y el tono de su voz es tan extraño que vuelvo a sentirme casi incómodo, como si la nueva confianza que habíamos creado se hubiese desvanecido.

Antes de que pueda contestarle, una canción empieza a sonar en su bolsillo. Saca su teléfono, mira la pantalla, y algo se agrava en su semblante.

—Dime —el chico se pone en pie y me da la espalda para empezar a dar vueltas por la terraza. Pronto empieza a repetir una cascada de «sí» y «ajá», una y otra vez mientras se masajea la frente—. Ya-ya te dije que viaja solo… ¿Qué…? ¿Y para qué quieres venir…? La señora Lee ya te describió a Ezra y al tipo que le robó el dinero. No hace falta que….

Un tenue pitido se escucha en el teléfono, en señal de que la persona ha colgado. Adam aprieta el teléfono y se acerca a mí con la otra mano en la cintura.

—Lo siento mucho, viejo —dice—. El jefe de policía no pudo localizar al vagabundo que te robó, aunque sí encontró algo a las afueras del pueblo…

—¿Ajá…?

—Hizo una fogata, Ezra. Con tu dinero. Quemó hasta el último billete.

Mi corazón se detiene de inmediato. Intento levantarme, pero el suelo oscila tanto que vuelvo a sentarme.

¿Lo quemó?

—No, de-debes estar bromeando… —el temblor me impide hablar con claridad.

—Me gustaría estar haciéndolo, pero es verdad. Lo lamento.

Intento distinguir en su rostro algún gesto de burla, algún destello de mentira en su mirada, pero sólo me encuentro con un semblante tan rígido como el de su madre. Me echo hacia adelante, aprieto mis cabellos y abro los ojos como platos.

¿Una fogata? ¿Con más de dos mil dólares? ¿EN SERIO?

—¿Y ahora qué carajos voy a hacer? —susurro y aplasto mi rostro entre las manos.

—Bueno… tenemos una habitación en la casa que no está atestada de cosas, así que, si quieres, puedes quedarte aquí unos días hasta que encontremos la forma de enviarte volando de una patada hasta Alaska, ¿qué te parece?

Estoy tan abrumado por la espantosa noticia que ni siquiera tengo fuerzas para poner los ojos en blanco. No puede ser, ¡no puede ser! ¿Y ahora como rayos voy a seguir adelante sin un maldito dólar para conseguir lo más básico para sobrevivir?

El dinero se ha esfumado y nada en este mundo va a traerlo de vuelta, eso lo tengo por seguro, y aunque no quisiera quedarme demasiado tiempo en este lugar tan extraño, ¿qué otra opción me queda? ¿Lanzarme a morir de hambre en el desierto? ¿Dormir en una banca a la intemperie con la esperanza de no toparme con un portal por donde pueda surgir el maldito Silenciante? ¿Volver a Nueva Orleans y provocar otro desastre?

Miro de nuevo a Adam, y su sonrisa nerviosa parece ensancharse al entender que me he quedado sin posibilidades.

El mundo parece haber conspirado para meterme en una casa de locos, en un pueblo por el que no se asoman ni los dioses. Pero, con los demonios que he arrastrado conmigo, temo que los habitantes de Stonefall son quienes tendrán dificultades.

Sólo espero encontrar la forma de salir de aquí antes de que se desate una masacre.

** Nombre con el que se conoce a los varones practicantes del culto vudú.

** Artefacto popular en leyendas budistas e hinduistas. Mientras que en el budismo la joya chintámani concede deseos o la inmortalidad a su portador, en algunas ramas del hinduismo es una piedra que convierte todo lo que toca en oro.

†† Senderista proveniente de una acomodada familia que decide dejarlo todo para viajar. Su popularidad se debe en buena medida al libro de Jon Krakauer, Hacia rutas salvajes, que ya ha sido adaptado al cine.