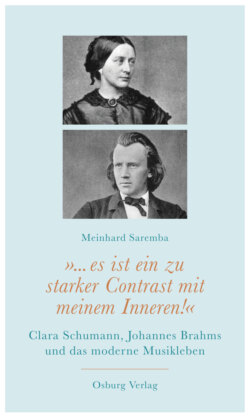

Читать книгу "... es ist ein zu starker Contrast mit meinem Inneren!" - Meinhard Saremba - Страница 11

In der Welt zu Hause

ОглавлениеJohannes Brahms besaß während seines ganzen Lebens, also in fast 64 Jahren, mit Hamburg und Wien nur zwei dauerhafte feste Hauptwohnsitze. Selbst wenn der Kettenraucher und Schlemmer so alt geworden wäre wie Clara Schumann, hätte ihn nichts und niemand mehr aus Wien fortlocken können. Clara hingegen lebte im Laufe ihrer Lebenszeit von über 76 Jahren in sechs sehr unterschiedlichen Städten: Leipzig, Dresden, Düsseldorf, Berlin, Baden-Baden und Frankfurt am Main. Das Ehepaar Schumann verbrachte nach der Eheschließung 1839 zunächst fünf Jahre zusammen in Claras Geburtsort Leipzig. Ihr Mann Robert versuchte nach einem Umzug in die sächsische Hauptstadt Dresden sechs Jahre lang vergeblich, dort bei einem Orchester oder Opernhaus eine feste Anstellung zu ergattern. Als Ende 1849 ein entsprechendes Angebot aus Düsseldorf kam und das Amt des Städtischen Musikdirektors winkte, zogen beide im September 1850 ins Rheinland.

Clara Schumanns Konzerttätigkeit war bis dahin die zuverlässigste Einkommensquelle der Familie. Von ihrem Ruhm, den sie sich ab dem zwölften Lebensjahr als Tochter des namhaften Klavierpädagogen Friedrich Wieck erspielt hatte, konnte sie noch neun Jahre nach der Namensänderung zehren. Bereits als junges Mädchen hatte sie einen Radius von Breslau bis Paris und von Hamburg bis Wien. In den Ehejahren beeindruckte sie bei Konzerten von Königsberg bis Köln und von Norderney bis Elberfeld sowie bei Auslandsauftritten in Kopenhagen, Mitau, Riga, Dorpat, Wien, Brünn, Prag, Sankt Petersburg und Moskau. Robert Schumann, der Komponist, stand meistens nur als ihr Anhängsel abseits, während seine Frau als begnadete Künstlerin gefeiert wurde. Seine eigene Hoffnung auf eine Pianistenlaufbahn hatte er schon zehn Jahre zuvor aufgeben müssen: Damals trainierte er wie besessen und traktierte seine Hände mit einem mechanischen Übungsgerät, das einzelne Finger zurückhalten sollte, um sie gezielt zu stärken. Allerdings waren – wie er notierte – taube Finger, »unendlichste Schmerzen im Arm« und eine »Erlahmung« der rechten Hand die Konsequenz.21

Auch wenn bei ihr zwanzig Jahre lang mit einer anderen Technik alles gut gegangen war, hätte dies Clara eine Mahnung sein können, wie verletzlich und empfindlich die Handmuskulatur ist. Aber sie stellte keinerlei Verbindungen zwischen der Methodik ihres Mannes und den oft lange anhaltenden Muskelkontraktionen her,22 die auch die Folge einer neurologischen Erkrankung wie der fokalen Dystonie sein konnten.23 Notgedrungen verlegte sich Robert vom Interpretieren auf das Entwerfen von Musik. Dadurch beeinträchtigte er Claras Konzertvorbereitungen, denn solange er in seinem Zimmer neue Sinfonien und Sonaten ersann, durfte sie im Haus nicht Klavier spielen. Ihre Reisemöglichkeiten beschnitt Robert, da kaum ein Jahr verstrich, in dem er sie nicht schwängerte. Sie als gläubige Protestantin betrachtete ihrerseits eine ansehnliche Kinderschar allerdings auch als ›Segen Gottes‹. Während der Komponist Arthur Sullivan in den Tagebüchern sich einer Beischlafbuchführung befleißigte, um mit seiner Partnerin die exakte Woche einer unbeabsichtigten Zeugung ermitteln zu können, pflegte Robert Schumann diese Methode wahrscheinlich, um zu kontrollieren, in welchem Rhythmus er Claras erfolgreichere Karriere aussetzen konnte. Aus zehn Gravitäten in nur 13 Jahren gingen acht Kinder hervor, von denen eines im Säuglingsalter verstarb. Jede Lebensstation war damit verknüpft: In Leipzig kamen Marie (1841) und Elise (1843) zur Welt; in Dresden Julie (1845), Ludwig (1848), Ferdinand (1849) und der mit nur 16 Monaten verstorbene Emil (1846); in Düsseldorf Eugenie (1851) und Felix (1854).

Clara war vorgewarnt. Kurz vor der Eheschließung bereitete der Zwanzigjährigen Sorgen, sie könne »als Künstlerin vergessen« werden.24 Roberts schriftliche Antwort hätte sie eher beunruhigen sollen, als er schrieb: »Warte, wie ich Dir die Künstlerin vergessen machen will – denn das Weib steht doch höher als die Künstlerin.«25 Doch mit ihrem Bekenntnis »Nun, mein Leben ist Dir, nur an Dich gekettet, Du bist meine Stütze, meine Hoffnung! Deine Clara« hatte sie seine Bedingungen akzeptiert.26 Ihre Zuneigungsbekundungen entsprachen völlig dem Stil ihrer Zeit. Das Bürgertum überlieferte eine Korrespondenz voll aristokratischer Würde, denn gerade Blaublütige wie etwa die rheinische Prinzessin Elisabeth zu Wied, mit der Clara Kontakt pflegte, verwendete in ihrem Schriftwechsel Formulierungen wie »O Carl, Gott segne dich tausendmal für all’ die Glückseligkeit die Du mir ins Herz gießest, für die starke Liebe mit der Du mich an Dich gekettet hast«.27 Wie Clara hatte sie auch ihren Mann »furchtbar lieb«, war voll »demüthiger Dankbarkeit«, sagte sich »wieviel hundertmal am Tage« dann »Mein Gott, wie habe ich solches Glück verdient!« und gelobte: »O Carl, ich verspreche Dir heilig, ich will Deiner werth werden, ich will es verdienen, mit Dir Eins zu sein.«28 Eine ähnlich starke Zuneigung band Clara an ihren Gemahl, die im Ton der Epoche schwärmte, »mein Herz war erfüllt von Liebe und Verehrung für Robert, und Dank dem Himmel für das hohe Glück, womit er mich überschüttet«.29

Für ihre pianistische Laufbahn erwiesen sich die Liebe und das aufwändige Familienleben allerdings als hinderlich. Es sollte noch viele Jahre dauern, bis Marie alt genug war, um ihre Mutter als Begleiterin und Organisatorin zu unterstützen. Wegen des Nachwuchses musste sich Clara zunehmend darauf beschränken, als Klavierpädagogin zu wirken. Währenddessen agierte Robert als Düsseldorfer Musikdirektor wenig erfolgreich. Es kam immer wieder zu Konflikten mit dem Konzertkomitee, weil der respektierte Komponist sich nicht als begnadeter Dirigent erwies.

Als Brahms Ende 1853 Clara Schumann näher kennenlernte, war sie eine durch die äußeren Umstände beeinträchtigte Starpianistin, Mutter von vier Töchtern und zwei Söhnen und im ersten Monat schwanger mit ihrem letzten Sohn. Da für Brahms öffentliche Auftritte als Pianist eher Mittel zum Zweck als Erfüllung waren, lockte ihn wenig von Hamburg ins Rheinland. Aber um als Künstler aus einem kulturellen Randgebiet Verbindungen zu knüpfen, blieb ihm nichts anderes übrig, als auf die Walz zu gehen.