Читать книгу "... es ist ein zu starker Contrast mit meinem Inneren!" - Meinhard Saremba - Страница 7

Ein Wort zuvor …

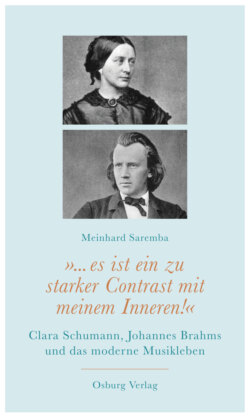

ОглавлениеMenschen der heutigen Zeit würden sich in der Welt von Clara Schumann und Johannes Brahms nicht zurechtfinden. Die Organisation des Alltags, die Geschwindigkeit der Kommunikation und die Etikette der Epoche wären uns fremd. Und dennoch ist uns das 19. Jahrhundert näher, als viele glauben. Wenn ein Journalist noch im März 2019 die Geigerin Hilary Hahn in einer Schlagzeile als »Prophetin der Extreme«1 tituliert, verwendet er eine der Benennungen, die denen jener Presseschreiber vergleichbar sind, die Clara Schumann einst die (von Liszt eher spöttisch gemeinte) Bezeichnung der hohen »Priesterin« ihrer Kunst verpassten. Manche Biographen wähnen noch im 21. Jahrhundert Brahms’ erstes Klavierkonzert »von finsterer Dämonie erfüllt« oder den Komponisten »mit Dämonen ringend«. Obwohl sie in einer Zeit arbeiten, in der die Wissenschaft noch viel zügigere Fortschritte erzielt als im 19. Jahrhundert, wählen sie schablonenhafte Phrasen über »das Schicksal«, das man »gnädig« walten sehe, und »schicksalhafte« Themengestalten in der Musik.2 Formulierungen dieser Art kamen zweihundert Jahre zuvor auf, als Zeitschriften und Bücher über Musik und Musiker erstmals populär wurden. Der Epoche entsprechend verwendete natürlich auch Clara Schumann derartige Begriffe, wenn sie in ihren Briefen vom »Schicksal der Kinder«3 sprach oder Brahms von »jenen Tagen«, in denen »Großes, Erschütterndes – Erhebendes« geschah.4 Allerdings sollten diese augurenhaft-esoterischen Phrasen heutzutage kein Maßstab mehr für die Betrachtung der Welt sein. Clara Josephine Schumann (1819–1896) und Johannes Brahms (1833–1897) haben im Laufe ihrer über vierzig Jahre währenden Freundschaft sowohl erschütternde als auch erfreuliche Erfahrungen gemacht, die keineswegs von metaphysischen Kräften beeinflusst wurden. Durch persönliche Erlebnisse und ihren Freundeskreis waren sie mit den Grenzen sowie dem Erkenntnisgewinn der modernen Medizin vertraut und sie erlebten die Weiterentwicklungen der künstlichen Lichtquellen von Kerzenschimmer und Gasbeleuchtung über die Petroleumlampe bis zur Glühbirne. Zudem nutzten sie immer fortschrittlichere Fortbewegungsmittel, die dazu beitrugen, lange Distanzen zunehmend schneller zu überwinden. Nicht zuletzt bereicherten sie das sich im Aufbau befindliche Editionswesen. Eine Zeitreise zu ihnen würde man sich dennoch besser nicht wünschen, denn zu fremd wären uns ein Dasein mit eingeschränkten Verkehrsverbindungen oder auch der Möglichkeit, öffentliche Hinrichtungen zu besuchen, ein Leben ohne elektrischen Strom, Telefon und Supermärkte; zu unvertraut die unterschiedlichen Währungen und Zeitzonen in den deutschsprachigen Ländern, die Ausdrucksweisen, Bekleidungsetiketten, Verhaltensregeln und Hierarchien sowie die Art, auf den einzelnen gesellschaftlichen Ebenen zu kommunizieren.

Clara Schumann und Johannes Brahms bewegten sich virtuos durch diese Welt, inmitten eines Mahlstroms von Ereignissen, die sie nur peripher mitgestalten konnten, aber auf die sie zu reagieren wussten, um den ihnen eigenen Platz zu finden. Ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten bildeten sich heraus durch ihre Herkunft, Begegnungen mit prägenden Menschen und im Austausch mit ihren Freunden und Feinden. Im Zentrum ihres Wirkens stand für beide immer die Musik: ihre Kompositionen und das Repertoire, für das sie sich als ausübende Künstler engagierten.

Im Laufe ihres für die damalige Zeit überdurchschnittlich langen Lebens waren Clara Schumann und Johannes Brahms unmittelbar an der Entwicklung der Musikszene im 19. Jahrhundert beteiligt – einer Phase, in der sich die grundlegenden Mechanismen und Polarisierungen des modernen Kulturlebens herausbildeten. Beide repräsentieren in der Epoche der zunehmenden Spezialisierung die unterschiedlichen Pole des Konzertlebens: Sie als reproduzierende Künstlerin, er in erster Linie als produzierender Künstler. Die Pianistin Clara Schumann gab das Komponieren nach dem Tode ihres Mannes Robert auf; ohnehin war für sie das für professionelle Komponisten unabdingbare Lesen von Partituren »nicht leicht, dazu brauche ich Zeit«, wie sie an Brahms schrieb.5 Über ihn hieß es in der Presse seinerzeit: »Herr Brahms ist ein besserer Komponist als Virtuos.«6 Beide engagierten sich für von ihnen geachtete Künstler ihrer Zeit. Sie verstanden zudem, dass sie gemeinsam auf den Schultern von Riesen tanzten, deren musikalische Traditionen sie nicht vollends negieren konnten. Deswegen leisteten sie wesentliche Beiträge, um in ihren Konzerten und durch eine rege Herausgebertätigkeit den nächsten Generationen große Musik zu überliefern. Dadurch stellten sie sich bewusst gegen die Kreise der selbsternannten »Neudeutschen Schule« um Brendel, Liszt, Wagner und ihrem Alleinvertretungsanspruch sowie ihrer ideologisch aggressiven, antisemitischen und antiliberalen Ausgrenzungspolitik.

An ihren letzten Wohnorten erlebten Clara Schumann und Brahms noch mit, wie die Opern- und Konzertsäle der Zukunft Gestalt annahmen: Im Oktober 1880 wurde das – heute für Konzerte genutzte – Opernhaus in Frankfurt eröffnet und 1890 lagen in Wien bereits erste Pläne zu einem neuen Haus für Musikfeste vor, das als Mehrzweckbau breite Bevölkerungsschichten ansprechen sollte als Ergänzung zu dem nahe gelegenen traditionsreichen Wiener Musikverein: dem heute nicht minder geschichtsträchtigen Wiener Konzerthaus.

Durch ihre Freundschaft, die ab 1853 unterschiedliche Phasen der Intensität durchlief, standen Clara Schumann und Brahms in einem regen Austausch über private, politische und kulturelle Entwicklungen: Ihre Lebensspanne reicht von Beethoven und Robert Schumann bis zu den ersten Sinfonien von Gustav Mahler, von den Gemälden der Nazarener bis zu Böcklin und den frühen Werken von Klimt, von E. T. A. Hoffmann bis zu Theodor Fontane und Thomas Mann, der in Brahms’ Todesjahr seine erste Novelle publizierte. In dieser Phase veränderte sich auch die Landkarte Europas dramatisch.

Spannender als die Spekulationen darüber, wie weit die Beziehung von Clara Schumann und Johannes Brahms ging, erscheint es mir, ihre Karrieren vor dem Hintergrund der familiären, gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse zu betrachten. Sie spiegeln die Grundlagen, aus denen sich der heutige ›Kulturbetrieb‹ entwickelt hat. Zu dieser Entwicklung gehören unter anderem die Aufspaltung in ›ernste‹ Musik und Unterhaltungsmusik (zu der Brahms auch Beiträge lieferte), der konfliktreiche Wandel vom Adel zum Bürgertum als Kulturförderer (Clara und Johannes pflegten entsprechende Kontakte und wirkten in beiden Sphären) sowie die Verbesserung der Infrastruktur (die den Zugang zu Kulturveranstaltungen vereinfachte, aber auch bessere Reisemöglichkeiten bot und den beiden heimatlos gewordenen Protagonisten viele Ortswechsel ermöglichte). Hinzu kommen die Herausbildung eines ›Kanons‹ durch vermehrte Rückbezüge auf Künstler früherer Generationen (z. B. Bach-Renaissance, Werkeditionen, Musikbücher unterschiedlichster Art) und die spannungsreichen, teilweise erbitterten Auseinandersetzungen über ästhetische Grundsätze (›Liszt- gegen Schumann-Schule‹, ›Neudeutsche‹ gegen ›Klassizisten‹ usw.). Nicht zuletzt gewinnt damals die Musikpublizistik zunehmend an Bedeutung (was bei der Cliquen- und Meinungsbildung wichtig wird), die Entwicklung von der Selbstorganisation hin zum professionellen Musikmanagement und die Etablierung neuer Orchester, Ensembles und Säle (was auch Folgen für die Gestaltung von Kompositionen hatte).

Für eine differenzierte Betrachtung darf nicht nur allein von Musik die Rede sein. In der Musikwissenschaft und -journalistik ist es leider zur Gewohnheit geworden, bis heute diffamierende Klischees der Kreise um Brendel, Liszt, Wagner & Co. zu übernehmen, das Wirken ihrer Zirkel als das allein seligmachende zu betrachten und andere Strömungen lächerlich zu machen. Erst die zusätzliche Berücksichtigung von parallelen kulturellen und gesellschaftspolitischen Geschehnissen ermöglicht es, Vorkommnisse besser einzuordnen. Es liegt am Leser einzuschätzen, inwiefern die Polarisierungen, denen Clara Schumann und Johannes Brahms ausgesetzt waren, die jeweilige Persönlichkeit prägten, und inwiefern sie Gestalter und nicht Getriebene der kulturellen Entwicklungen wurden. So komplex viele Tendenzen in der Musik, Kultur und Politik des 19. Jahrhunderts waren, ist es dennoch unumgänglich, maßgebliche Entwicklungsstränge zur Verdeutlichung pointiert darzustellen. Der Wink mit dem Zaunpfahl ist nicht nötig, um Parallelen zu den folgenden Jahrhunderten zu verdeutlichen, denn viele Assoziationen drängen sich einfach von selbst auf.

Eine markante Orientierung zur Darstellung der Ereignisse bietet eine Äußerung von Brahms in einem Brief an den Dirigenten Hermann Levi: »Wo man lebt, lebt man alle Verhältnisse mit, und es ist eine Einbildung, wenn man glaubt, sich aussuchen zu können was einem gefällt.«7 Das intensive künstlerische und kulturpolitische Engagement von Clara Schumann und Johannes Brahms führte zu Konflikten: Bedeutsam ist die Diskrepanz zwischen dem Privatleben und dem Mitgestalten des Kulturlebens. Gerade das Familienleben und die enge Freundschaft mit Brahms – »den ich auf Reisen gar zu schwer vermisse« – waren für Clara Schumann »die beste Erholung und Stärkung zu neuen Kämpfen, denn solche sind es vor jedem Concert, wo ich vor das Publikum muß – es ist ein zu starker Contrast mit meinem Inneren!«.8 Clara Schumanns Aussage trifft durchaus auch auf ihren Freund Johannes Brahms zu, der keineswegs mit der Attitüde des genialischen Künstlers das Rampenlicht suchte, sondern vielfach lieber im Stillen wirkte.

Auch auf die Gefahr hin, einer unbotmäßigen Kumpanei bezichtigt zu werden, ist es zuweilen leserfreundlicher, im Text einfach nur die Vornamen der beiden Protagonisten zu verwenden. Bezüglich des weiblichen Vornamens erscheint es sinnvoll, anstelle der von Robert Schumann bevorzugten deutschen Schreibweise »Klara« durchgehend das von ihr selbst genutzte »Clara« mit »C« zu setzen (es sei denn, in den Quellen steht es anders: in einem Brief aus der Anfangszeit der Freundschaft, als Brahms noch unter dem Einfluss beider stand, schrieb selbst er an Joseph Joachim zunächst von »Frau Clara«, um dann wenige Zeiten später den Namen als »Frau Klara« zu notieren9).

Alle Zitate sind entsprechend der Schreibweise in der Quelle übernommen. Die Patina von Formen wie »demüthig« oder »werth« erinnert stets daran, dass Clara und Johannes keine Menschen von heute sind, sondern ein ferner Spiegel. Im Laufe der Jahre sind umfangreiche Brief- und Quelleneditionen erschienen. Zudem gibt es die Erinnerungen von Zeitgenossen sowie Publikationen von Autoren und Herausgebern wie Joseph Victor Widmann (1842–1911), Max Kalbeck (1850–1921), Richard Heuberger (1850–1914), Berthold Litzmann (1857–1926), Florence May (1845–1923) und Andreas Moser (1859–1925), die Clara, Johannes und ihren Freundeskreis noch persönlich gekannt haben. Selbst wenn ihnen mitunter vorgeworfen wurde, sie hätten manches »beschönigt«, »bearbeitet« oder aus der »bloßen Erinnerung an Gespräche ohne Zeugen« wiedergegeben – beispielsweise traf Litzmann für seine Bücher eine von den Töchtern abgesegnete Auswahl aus Claras Tagebüchern, bevor diese dann von ihnen vernichtet wurden –, so würde der bibelfeste, aber ungläubige Brahms sicherlich sagen: Alles, was in diesen Quellen zitiert wird, ist authentischer als das Alte und das Neue Testament. Und über Kalbeck äußerte Clara gegenüber Johannes, er sei jemand, dem man »vollkommen vertrauen könne«.10 Um die Vergangenheit lebendig werden zu lassen, bleibt uns immer eine Verbindung von biografischer Wahrscheinlichkeit, Zeugenaussagen und historischen Quellen. Mit ihrer Hilfe kann man einen Blick in den fernen Spiegel werfen.