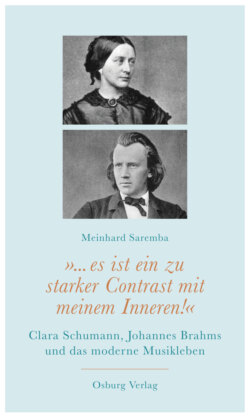

Читать книгу "... es ist ein zu starker Contrast mit meinem Inneren!" - Meinhard Saremba - Страница 17

In der Höhle der Löwen

ОглавлениеMan darf vermuten, dass bei den vielen Gesprächen im kleinen Kreis Brahms von Joachim schon vorab Hinweise erhalten hatte, auf was er bei der Begegnung mit dem Weimarer Zirkel achten solle, könne und müsse. Als hanseatischer Künstler aus bescheidenen Verhältnissen war er eher den Umgang mit gut situierten bürgerlichen Gönnern gewohnt, kaum den mit echten Blaublütern. Und so eindrucksvoll sich das Bürgertum im Laufe des 19. Jahrhunderts auch entwickeln sollte, die Führungsrolle der Aristokratie blieb nachhal-tiger. Künstler wie Clara Schumann und Johannes Brahms fanden in Aristokratenkreisen und im Geldadel ihre größten Anhänger und Förderer. Ihr Selbstbewusstsein gegenüber dem Erbadel speiste sich aus künstlerischen Höchstleistungen und scharfem Verstand.

Anfang Juni 1853 wurden Brahms und Reményi bei der Fürstin zu Sayn-Wittgenstein und Liszt auf der Altenburg in Weimar vorstellig. Nur Eduard Reményi war den Anwesenden dem Namen nach bekannt, zu denen die Komponisten Karl Klindworth und Joachim Raff sowie Liszts Klavierschüler Dionys Pruckner und William Mason gehörten. Es sei dahingestellt, ob ein souveräner Pianist wie Brahms durch die Vielzahl der zumeist kaum älteren Anwesenden eingeschüchtert oder ob er durch die langen Reisen ermüdet war, und ob ihm Joachim, der Liszts Usancen kannte, vielleicht sogar geraten hatte, den Tastenlöwen aus der Reserve zu locken. Was geschah, wurde durch Augenzeugen überliefert: »Endlich kam Liszt herunter, und nach einer allgemeinen Unterhaltung wandte er sich an Brahms und sagte: ›Uns interessiert, etwas von Ihren Kompositionen zu hören, wann auch immer Sie bereit und geneigt sind, sie uns vorzuspielen‹«, berichtete Mason. »Brahms, der ganz offensichtlich nervös war, erklärte, es sei ihm ganz unmöglich, in seiner momentanen Verfassung zu spielen, und ungeachtet des dringlichsten Ersuchens von Liszt und Reményi ließ er sich nicht dazu bewegen, sich ans Klavier zu setzen. Als Liszt erkannte, dass man nicht weiterkam, ging er hinüber zum Tisch, nahm das erste Stück von Brahms, ein unleserliches Scherzo, zur Hand und sagte: ›Nun, dann werde ich wohl spielen müssen‹, und legte das Manuskript aufs Klavier.« Der Ungar konnte souverän vom Blatt spielen, was »unter Begleitung einer fortlaufenden hörbaren Kritik über die Musik« geschah, sodass »Brahms verblüfft und erfreut« war. Raff wandte ein, er entdecke in dem Werk Reminiszenzen an Chopins b-Moll-Scherzo, worauf Brahms entgegnete, er habe »bislang Kompositionen von Chopin weder gesehen noch gehört«.69 Clara Schumann hatte über vierzig Stücke von Chopin im Repertoire und sie besaß pädagogisches Talent, sodass Johannes Brahms von jemandem wie ihr gerne einen Rat annahm. Von Liszts Eleven wollte er sich gewiss nicht belehren lassen. Letztendlich ging es bei der Begegnung auf der Altenburg auch nicht um Brahms – Liszt ließ alles um sich als Zentralgestirn kreisen und lauerte wahrscheinlich nur darauf, dass ihn endlich jemand bat, den alten und potenziell neuen Jüngern seine eigene Sonate zu Gehör zu bringen, deren Tinte auf dem Manuskript kaum getrocknet war. Der Virtuose spielte noch einen Auszug aus Johannes’ Sonate in C-Dur und nachdem die Brahmsschen ›Ergüsse‹ überstanden waren, brachte jemand das Gespräch auf Liszts neuestes Werk. »Ohne zu zögern setzte er sich und begann, es vorzutragen«, fuhr Mason fort. »Im Laufe des Stückes kam er zu einer sehr ausdrucksvollen Stelle der Sonate, die bei ihm immer von extremem Pathos durchdrungen war, wobei er ein besonderes Aufmerken und Anteilnehmen seitens der Zuhörer erwartete. Als er einen Blick zu Brahms warf, stellte er fest, dass Letzterer in seinem Sessel schlummerte. Liszt spielte die Sonate zu Ende, dann erhob er sich und verließ den Raum. Von meinem Platze aus konnte ich Brahms nicht sehen, aber mir war bewusst, dass sich etwas Ungewöhnliches ereignet hatte, und ich denke, Reményi war es, der mir nachher sagte, was geschehen sei.«70 Auch wenn sich die Anwesenden nicht ganz einig schienen, ob Brahms tatsächlich eingeschlafen war – zuzutrauen wäre es ihm! Es war eine für ihn bezeichnende Reaktion: Der Maler Ludwig Michalek berichtete, dass der angesehene Komponist später so höflich war, sich ihm und einem Bildhauerkollegen für Porträts zur Verfügung zu stellen, aber ihm »war die Modellsitzerei höchst langweilig – einmal schlief er uns komplett ein«.71

Was auch immer seinerzeit passiert sein mag, Brahms beobachtete das Gebaren der Weimarer Kreise mit Zurückhaltung und trieb seine sozialen Studien. Hingegen war Reményi in erster Linie daran gelegen, Kontakte zu knüpfen und sich einzuschmeicheln. Da Liszt das Französische geläufiger war, ersann Reményi in dieser Sprache – unter Anspielung auf das mühselige Schreiben mit der Feder – Wendungen wie: »Dieses Gekratze erlaubt sich, sich an den großen Mann zu wenden, nachdem er die Sonate, das Scherzo, die Rhapsodien, die Fantasie nach Dante etc. etc. gehört hat. Man muss Mut besitzen, um es zu wagen, an einen solchen Mann zu schreiben – also, versuchen wir es trotzdem. Wir werden sehen, ob ich das Talent zum Fortführen habe.« Bei der Anrede erging er sich in ungarischen Ehrenbezeugungen wie »Tisztelt Liszt!« [Geehrter Liszt] »Úr! [Herr] Bewundernswerter Landsmann!« Liszt mag bedauert haben, dass Brahms und die Schumanns nicht so unterwürfig waren. Die Spur, die der Schleimer Reményi hinterließ, war lang: »Ich bin ein glücklicher Sterblicher, ich besitze die Schrift – nein, einen persönlichen Brief von Liszt. Sie können versichert sein, dass das für mich alles ist – das wird mein Talisman sein.«72

Mendelssohn, die Schumanns, Joachim und Brahms waren nie solche Speichellecker. Sie wollten um ihres Könnens willen gemocht werden. Ausgehend von seinen Weimarer Erfahrungen entwickelte Brahms einen Widerwillen gegen Liszt und seinen Hofstaat. Einmal meinte er, die Kompositionen des Ungarn würden mit der Zeit »immer schrecklicher« und so »juckt’s oft in den Fingern, Streit anzufangen, Anti-Liszts zu schreiben«.73 Clara teilte seine Haltung. Sie gestand Franz Liszt zwar zu, er habe sich ihr und ihrem Mann gegenüber »immer aufs Freundlichste gezeigt«, und auch, dass »er hinreißend spielte«, allerdings seien seine Kompositionen »ein Caos [sic] von Dissonanzen, die grellsten, ein immerwährendes Gemurmel im tiefsten Baß und höchsten Diskant zusammen«.74 Doch weder Clara noch Johannes, der schon ungern Briefe zu Papier brachte, waren gewiefte Verfasser von Artikeln, Abhandlungen oder gar Büchern. Immerhin schrieb er den Namen von Liszt richtig. Als Liszt Brahms beim Besuch in Weimar ein Zigarrenetui schenkte, hieß es in seiner eigenhändigen Widmung irrtümlicherweise, sie sei für »Brams«. Es ist unklar, ob Liszt einfach nur nachlässig war oder ob er einem unreifen Burschen demonstrieren wollte, es sei nicht nötig, sich seinen Namen zu merken.

Das ›System Liszt‹ hatte eher für unterwürfige Anbiederer Verwendung, kritische Geister konnte es kaum gebrauchen. Reményis letzte Bemerkung, »PS. Brahms ist nach Göttingen abgereist«, legt unausgesprochen nahe: Er ist nun bei dem Abtrünnigen Joseph Joachim und wir sind endlich unter uns.