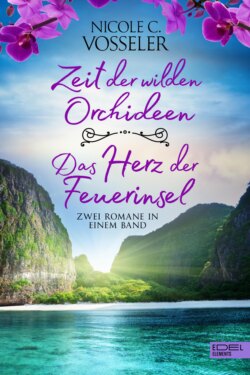

Читать книгу Zeit der wilden Orchideen / Das Herz der Feuerinsel: Zwei Romane in einem Band - Nicole-C. Vosseler - Страница 25

На сайте Литреса книга снята с продажи.

12

___________

ОглавлениеTurbulente, aufregende Jahre waren es für Singapur in diesem Jahrzehnt.

Sechzigtausend Menschen, so schätzte man, lebten und arbeiteten auf der nicht einmal dreihundert Quadratmeilen großen Insel, wahrscheinlich sogar mehr. Täglich kamen neue an, vor allem aus China, in dem die Taiping-Rebellion kein Ende zu nehmen schien, während am Horizont ein neuer Krieg gegen Großbritannien um die Opiumfrage heraufdämmerte. Unliebsame Sträflinge aus Hongkong, die man nach Singapur verschiffte, und solche, die man den niederländischen Kolonien in Ostindien gnädig abnahm. Sinkehs, von den Kongsis unter die Fittiche genommen, die in der überwältigenden Menge ihrer Landsleute aufgingen.

Und jeder von ihnen träumte von einem besseren Leben auf dieser Insel, wo das Geld auf der Straße zu liegen schien. Vielleicht gar ein reicher und mächtiger taukeh zu werden, von denen nicht wenige reicher – und wie manche sagten, auch mächtiger – waren als die wohlhabendsten unter den europäischen Kaufleuten.

Auch Malaien, Inder, Armenier, Juden, Araber wollten ihren Anteil am Reichtum der Stadt oder wenigstens gut von den Möglichkeiten leben, die Singapur bot. Menschen, deren Hautfarbe, die Form und Färbung ihrer Augen sie als Eurasier auswiesen, von überall dorther angespült, wo sich europäisches und asiatisches Blut schon gemischt hatte.

Menschen über Menschen, die Arbeit suchten und fanden, Unternehmen gründeten, Läden eröffneten oder sich als Straßenhändler verdingten, sich ein Stückchen Land kauften oder pachteten, um Gemüse anzubauen und Vieh zu halten. Menschen, die Kleidung benötigten und Essen und eine Unterkunft und sich von dem Geld, das sie übrig hatten, das gönnten, was die Stadt ihnen anzubieten hatte.

Die Zahlen sprachen für sich. Zum ersten Mal überschritt die Anzahl der Schiffe, die den Hafen in einem Jahr anliefen, die halbe Million. Im April 1855 wurden im Postamt fast zweiunddreißigtausend Sendungen gezählt. Inzwischen konnte sich Singapur dreier respektabler Hotels rühmen, zweier französischer Wanderzahnärzte, die für die Dauer ihres Aufenthalts in Singapur Hausbesuche machten, und gleich mehrerer privat praktizierender Ärzte für die europäische Bevölkerung. Die englischsprachige Singapore Free Press erschien wöchentlich, die Straits Times zwei Mal pro Woche, dann täglich, und bald sollte eine weitere Tageszeitung hinzukommen. Ein neuer Vertrag erleichterte den Handel zwischen Großbritannien und dem Königreich von Siam und verhalf den Geschäften zu weiterem Aufschwung. Um eine Million Pfund Sterling, so schätzte man, würde der Handel jedes Jahr weiter wachsen.

Doch obwohl man diese Entwicklung in Calcutta mit Wohlwollen sah, Singapur seit über zwanzig Jahren die Hauptstadt der Straits Settlements war, der britischen Niederlassungen an der Straße von Malakka, flossen Gelder für den Ausbau, den Unterhalt und die Verwaltung Singapurs weiter spärlich; lieber investierte man vor Ort, auf dem indischen Subkontinent. Die von der Regierung in Bengalen immer wieder aufgebrachte Anregung, die Stadtkasse von Singapur doch einfach zu füllen, indem man Steuern auf den Handel und Zölle erhob, stieß hier jedoch auf erbitterten Widerstand. Sie widersprach dem Ethos der mehrheitlich schottischen Händler, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied sei. Frei war das Leben in Singapur, und frei sollte auch der Handel bleiben. Ohne Kontrolle durch die Regierung, ohne Einmischung der Behörden. Denn nur ein freier Handel war ein lukrativer Handel, besonders in dieser Ecke der Welt, in der gleich mehrere Häfen miteinander im Wettstreit lagen.

So beließ man es bei den Steuern allein auf Wein und Spirituosen und Opium, für das es auf der Insel mit den hart arbeitenden Coolies viele Abnehmer gab, auf den Verkauf unbebauten Landes und einen Obolus für vermieteten Wohnraum, bei Gebühren, Bußgeldern und Porto. Man vertraute auf die traditionellen schottischen Tugenden von Sparsamkeit und Fleiß und bezahlte im Ernstfall dann eben zähneknirschend aus der eigenen Tasche, was die Stadt dringend benötigte, in der Hoffnung, diese Investition würde sich bald für den Handel auszahlen.

Einen Leuchtturm hatte Singapur inzwischen bekommen, das Horsburgh Lighthouse, auf einem vom Guano der Seevögel weißglasierten Granitfelsen östlich der Insel, nur ein paar Meilen von der Küste von Johor entfernt; dort, wo sich die Wasser der Straße von Singapur mit denen des Südchinesischen Meeres mischten. Und nicht lange darauf einen zweiten, auf dem südlichsten Felsen vor der Küste der Insel, dem Gründer der Stadt zu Ehren Raffles Lighthouse getauft.

Eine dritte Brücke über den Singapore River wurde geplant, auf der Höhe des Postamtes, um die bisherigen Umwege über die Thomson’s Bridge oder mit einem Boot über das Wasser zu verkürzen. Aus Holz, für Fußgänger und mit einer sechzehn Fuß breiten Fahrspur, doch die veranschlagten knapp zehntausend Dollar wurden für zu teuer erachtet, und so blieb es bei einer reinen Fußgängerbrücke, für deren Nutzung eine Gebühr von einem Viertelcent erhoben wurde, und den Rochor River überspannte bald die Victoria Bridge aus Ziegelsteinen. Nachdem die bisherigen Assembly Rooms baufällig geworden waren, wurde der Grundstein für eine neue Town Hall gelegt, finanziert von Kaufleuten der Stadt. Und aus ihren Börsen, aufgestockt um einen Zuschuss aus Calcutta, stammte auch das Geld, mit dem St. Andrew’s größer und schöner wiederauferstehen würde.

Die Peninsular & Oriental Steam Navigation Company, die auf ihrer Route von und nach Australien Singapur nicht mehr nur einmal, sondern zweimal im Monat anfuhr, richtete sich westlich der Mündung des Singapore River ein. An einem Stück der Küste, das die Natur zu einem großzügigen, geschützten Hafen mit hohem Wasserstand gestaltet hatte, dem New Harbour, und weitere große Unternehmen folgten bald.

Ein zweites Batavia hatte Sir Stamford Raffles im Sinn gehabt, als er Singapur gründete. Eine Königin ferner im Osten, die versprach, Batavia, die Königin des Ostens, zu übertrumpfen, vielleicht gar vom Thron zu stoßen.

Jetzt, in ihrem vierten Jahrzehnt, schien Singapur dieses Versprechen einzulösen.

Der Palanquin rumpelte bergauf, rollte dann auf einer Ebene weiter, die sandig und manchmal steinig war. Bei jedem Rütteln des Wagens wurde Georgina gegen Paul geschleudert, der die Arme schützend um sie gelegt hatte. Der Geruch von Staub drang durch die Schlitze der Jalousien; immer wieder verirrte sich ein Sonnenstrahl hinein und streichelte Georgina über die Wange.

»Vielleicht hätten wir heute doch einfach zu Hause bleiben sollen«, murmelte Paul gegen ihre Lippen und ließ seine Hand ihre Taille abwärtsgleiten.

Georgina lachte leise. »Du wolltest doch partout mit mir diese Fahrt machen.«

Sie wandte den Kopf und spähte blinzelnd zwischen den Schlitzen hindurch, versuchte, in Schattenflecken und blendendem Sonnenglitzern, in Staubwolken und Laub zu erkennen, wo sie sich gerade befanden.

»Oh nein«, gab Paul gespielt tadelnd von sich und drehte ihr Gesicht wieder zu sich. »Du verdirbst dir sonst noch die Überraschung.«

»Welche Überraschung?«

Paul hob vielsagend die Augenbrauen.

»Sag schon!« Georgina lachte und knuffte ihn zärtlich zwischen die Rippen.

»Hab einfach ein bisschen Geduld. Und ich lenke dich so lange ab.«

Er zog sie fester an sich und küsste sie, und ein warmes Kitzeln füllte ihren Bauch.

Der Palanquin verlangsamte seine Fahrt.

»Hier, Tuan Bigelow?«, erschallte es vom Kutschbock.

Widerstrebend löste sich Paul von ihr und lugte durch einen Spalt der Jalousie hinaus, griff dann an die Tür.

»Ja, hier ist es. Danke, Jati!«

Die breite, staubige Straße verlor sich in der Ferne.

Ihre Ränder lagen in den tiefen Schatten mächtiger Bäume, hinter denen sich auf der einen Seite die Kuppe des Government Hill erhob, auf der anderen die des Mount Sophia. Nach Sonne und Schatten roch es hier, nach Staub und Laub und Gras. Süß wie reife Früchte, wie Blüten und ein bisschen nach frischen, noch grünen Gewürzen. Vögel trillerten in den Baumkronen, und silbrig perlte das Lied der Zikaden von den Ästen herab.

Hier war Georgina noch nie gewesen, höchstens einmal durchgefahren, vielleicht, als sie im Inneren der Insel den Kakadu freigelassen hatten.

»Komm.« Paul nahm sie bei der Hand.

Sie stapften durch Gras, zwischen scheinbar endlosen Baumreihen hindurch; Georgina konnte Mandelbäume erkennen, Mangostanen und Muskatbäume und gelbgrüne, säuerliche Rosenäpfel in den Zweigen.

Paul blieb stehen und breitete die Arme aus. »Was hältst du davon, wenn das hier morgen uns gehört?«

Georgina sah ihn aus großen Augen an. »Ein Obstgarten?«

Er lachte. »Ja, ein Obstgarten.«

Seine blauen Augen funkelten, und die Freude, die er ausstrahlte, umgab ihn mit einem Goldschimmer, der Georgina unwiderstehlich anzog und sie einen Schritt auf ihn zumachen ließ.

»Noch ist hier an der Orchard Road alles voller Obstbäume. Voller Muskatplantagen und Pfefferpflanzungen. Aber der Preis von Muskat fällt zunehmend. Und siehst du den Muskatbaum dort drüben? Mit der weißgebleichten Rinde und den von Schlingpflanzen überwucherten Zweigen? Viele der Bäume sind krank und sterben ab. Die ersten Pflanzer denken daran, ihr Land zu verkaufen.«

Erwartungsvoll sah er sie an, während sie unsicher war, was er ihr damit sagen wollte. Er trat hinter sie und schloss sie in die Arme, legte seine Wange an ihre.

»Siehst du es denn nicht?«, flüsterte er. »Unser neues Haus? Mit einem großen Garten für dich und die beiden Lausbuben?«

Ihr Gesicht brannte, als hätte er ihr mit seinen Worten einen Hieb auf die Wange versetzt.

»Georgina?«

Ihr Magen krampfte sich zusammen.

»Warum sagst du nichts?«

Tränen schossen ihr in die Augen, und blinzelnd wandte sie den Kopf ab.

»Wir … wir haben doch schon ein Haus«, würgte sie schließlich hervor.

Tröstend streichelte er ihre Schultern. »Ich weiß, wie viel dir L’Espoir bedeutet. Mir ja auch. Aber du musst zugeben, dass es mittlerweile alt und abgewohnt ist. Die Nähe zum Meer hat in den vergangenen Jahren einfach ihren Tribut gefordert.«

Das Atmen fiel ihr schwer, zu sprechen noch mehr.

»Dann … renovieren wir es eben.«

»Wenn wir alles richten lassen, was es daran zu tun gibt, wird das sicher genauso viel kosten wie zwei neue Häuser.« Er seufzte. »Ich schätze deinen Vater sehr, aber auf Dauer wird es mir einfach zu eng mit ihm unter einem Dach. Das Haus ist ohnehin viel zu klein. Jetzt, da die Jungs größer werden.«

Seine Hand stahl sich unter ihrem Arm hindurch und legte sich auf ihren Bauch, strich sanft darüber.

»Ich will noch mehr Kinder mit dir«, flüsterte er in ihr Ohr. »Lieber heute als morgen.«

Georgina biss sich auf die Lippe. Von Bethari hatte sie gelernt, dass es besonders fruchtbare Tage gab und unfruchtbare, nach denen sie sich zu richten und mit Kräutern zusätzlich vorzubeugen versuchte. Sie wollte kein weiteres Kind, noch nicht. Nicht jetzt, da David zwar den Windeln entwachsen war, aber beide Jungen voller Wissbegierde und Übermut die Welt mit allen Sinnen zu erkunden begannen und sich gegenseitig zu immer gewagteren Abenteuern im Garten anstachelten.

Georgina befreite sich aus seiner Umarmung und tat ein paar Schritte, auf einem Boden, der ihr keinen Halt gab, als versuche sie, über Wasser zu gehen.

Das Wasser eines Flusses, verwunschen und jenseits der Zeit.

Sie atmete tief durch und wischte sich die Tränen weg, bevor sie sich umdrehte.

»Warum willst du dich jetzt doch fest hier niederlassen? Nachdem du die ganze Zeit Zweifel hattest, ob Singapur eine Zukunft hat?«

Er schob die Hände in die Hosentaschen und zuckte mit den Schultern. »Ich habe meine Meinung geändert.« Seine Augen wanderten in die Ferne, glitzerten kühl. »Sollte de Lesseps es wirklich schaffen, diesen Kanal in Ägypten zu graben … Ich weiß, Kaufmänner wie dein Vater sagen, ein solcher Kanal wird uns den Indienhandel ruinieren. Ich kann mir das aber nicht vorstellen. Die Seewege von und nach Europa würden dadurch kürzer, noch dazu mit den Dampfschiffen, die immer zahlreicher und schneller werden. Ich glaube vielmehr, der Handel würde davon profitieren. Gerade auch der Indienhandel. Und Singapur …« Ein kleines, zufriedenes Lächeln umspielte seinen Mund. »Singapur ist von der Natur reich beschenkt worden. Mit seiner Lage auf der Weltkarte. Mit seinen natürlichen Häfen, den geschützten Ankerplätzen. Da können Penang und Malakka nicht mithalten. Wenn wir uns dieses Geschenk der Natur zunutze machen, mit Umsicht und Weitblick und technischem Fortschritt … Dann kann Singapur noch viel größer werden. Noch viel reicher.« Sein Lächeln dehnte sich aus. »Inzwischen bin ich überzeugt – die beste Zeit für Singapur kommt erst noch.«

Unwillkürlich erwiderte Georgina dieses Lächeln; sie mochte es, wenn er mit ihr über die Firma sprach. Über das, was seinen Alltag ausmachte. Was ihn dabei beschäftigte, was ihm durch den Kopf ging.

Sein Lächeln bekam etwas Unstetes, Unsicheres.

»Ist es nicht das, was dir am meisten am Herzen liegt? In Singapur zu bleiben? Für immer?«

Georgina nickte.

Paul hob die Schultern, eine Geste, die hilflos wirkte.

»Warum nicht hier? In der Orchard Road? Du hast doch bestimmt bemerkt, wie kurz die Fahrt hierher war. Du könntest dich jederzeit nach L’Espoir fahren lassen oder selbst hinreiten und dort Zeit verbringen. So oft und so viel du willst.«

Georginas Blick wanderte über die Baumreihen, die sich unendlich fortsetzten wie in einem Spiegelkabinett.

»Hier gibt es kein Wasser«, flüsterte sie schließlich.

Paul deutete auf eine Stelle irgendwo hinter Georgina.

»Hinter der anderen Straßenseite verläuft ein Kanal, der das ganze Jahr genug Frischwasser führt. Hier müssten wir nie darum bangen, dass uns in trockeneren Zeiten das Wasser knapp wird wie in anderen Teilen der Stadt. Gerade der Kinder wegen. Wahrscheinlich gibt es hier sogar zu viel Wasser. Wir müssten uns auf jeden Fall Gedanken über eine Drainage des Bodens machen.«

Prüfend drückte er den Fuß tief in die Erde.

»Das meinte ich nicht.«

Pauls forschender Blick machte es ihr schwer, die richtigen Worte zu finden.

»Hier … hier gibt es kein Meer«, versuchte sie es schließlich zu erklären.

Lange sah er sie an, dann schüttelte er den Kopf.

»Ich verstehe dich nicht. Weißt du, wie unglücklich du aussiehst, wenn du aufs Meer schaust? Wie traurig du wirkst, wenn die Wellen besonders heftig heranrollen und im ganzen Haus zu hören sind? Ich dachte, für dich müsste es eine Erleichterung bedeuten, das Meer nicht mehr vor der Tür zu haben.«

Georgina verstand sich selbst nicht. Sie konnte dem Meer nicht verzeihen, dass es ihr Raharjo genommen hatte, und doch war es unvorstellbar, ihm nicht mehr jeden Tag so nahe zu sein wie in L’Espoir. Im Lied der Wellen war sie aufgewachsen, von ihrer Geburtsstunde an darin eingehüllt wie in die Stimme ihrer Mutter.

Ein unsichtbares Band hielt sie an L’Espoir fest. Schon immer, noch bevor sie Raharjo zum ersten Mal begegnet war.

»Ich verstehe dich wirklich nicht«, fuhr Paul fort, leiser, aber mit einem unerbittlichen Ernst in der Stimme. »Jedes Mal, wenn ich damit beginnen will, uns ein gemeinsames Leben aufzubauen, weichst du mir aus. Sei es, wenn ich die Frage aufbringe, wo die beiden Jungs einmal zur Schule gehen sollen. Wenn ich dir sage, dass ich mir noch mehr Kinder wünsche. Wenn ich versuche, dich mit Leuten zusammenzubringen, die mir wichtig sind. Du lächelst und unterhältst dich mit ihnen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass du gar nicht wirklich bei der Sache bist. Und nie kommt dir der Gedanke, dich mit einer Gegeneinladung zu revanchieren oder von dir aus auf andere zuzugehen.«

Beschämt ließ Georgina den Kopf sinken. Ihr wunder Punkt, von jeher. Es gelang ihr nicht, dauerhafte Beziehungen aufzubauen oder gar Freundschaften zu knüpfen. Menschen blieben ihr immer Fremde. Die weit verzweigte und fest in Singapur verwurzelte Familie des verstorbenen portugiesischen Konsuls und Händlers José d’Almeida. Die Lisks, Robbs, Napiers, Pickerings und Taylors. Sogar die Oxleys. Obwohl sie fast im selben Alter war wie Isabella Oxley, trennten sie Welten voneinander. Eine Kluft, die Georgina nicht zu überbrücken vermochte.

Als hätte sie damals, nach ihrer Rückkehr, zu lange in Raharjos Welt gelebt, um danach wieder in ihre eigene Welt zurückzufinden.

Dass die Europäer, die nach Singapur kamen, fast ausschließlich Männer waren, nie lange blieben und irgendwann wieder gingen, machte es nicht leichter. Die Butterworths hatten Singapur vorletztes Jahr verlassen, und auch die Oxleys sprachen davon, nach bald dreißig Jahren wieder nach England zurückzukehren. Und die, die nachkamen, brachten eine andere Sichtweise, andere Vorstellungen vom Leben in den Tropen mit. Man wollte hier leben wie zu Hause, wenn man nicht damit beschäftigt war, Geld zu scheffeln, und das hieß: unter sich zu bleiben. Personal war Personal und nichts weiter, schon gar nicht Familie, und auch wenn man aus geschäftlichem Interesse mit den chinesischen Towkays verkehrte, mit den Malaien und mit den Indern, so zog man doch seinesgleichen vor. Im neugegründeten Cricket Club beispielsweise oder die Deutschen in ihrem Clubhaus Teutonia.

Die Stadt war dabei, sich zu verändern, vielleicht spürte man es deutlicher, wenn man wie Georgina hier geboren war. Singapur bekam an seiner Oberfläche eine dünne, glatte und harte Schale, die glänzte wie die Fassaden aus Chunam und auch genauso weiß war.

Sie hatte gelernt, an Pauls Seite ihre gesellschaftliche Rolle zu spielen, die sie jedoch gleich wieder ablegte, sobald sie zu Hause aus ihrer Abendrobe, ihrem Nachmittagskleid schlüpfte, sich Sarong und Kebaya überstreifte. Wieder ganz sie selbst wurde, still und in sich gekehrt, zufrieden in ihrer eigenen kleinen Welt, damit, Briefe von Tante Stella und Maisie, inzwischen selbst verheiratet und Mutter, zu lesen und ihnen zurückzuschreiben.

»Immer, wenn ich das Gefühl habe, ich bin dir endlich nähergekommen, entgleitest du mir wieder.« Bedrückt klang er, traurig und verletzt. »Bedeutet dir das, was wir zusammen haben, denn so wenig?«

»Das ist es nicht.«

»Was ist es dann?«

Offen sah sie ihn an. »So bin ich eben.«

Nachdenklich hielt Paul ihren Blick fest. »Ich weiß nicht, ob du wirklich so bist. Oder ob es vielmehr an mir liegt.«

Georgina wusste nicht, wie sie Paul erklären sollte, dass ein Teil ihres Wesens zu fehlen schien. Immer schon. Ein Bruchstück, vor langer Zeit abhandengekommen, das Raharjo zu ihr zurückgebracht, dann aber wieder mit sich genommen hatte. Das sie seither vergeblich zu finden suchte. Das vielleicht irgendwann einmal wieder auftauchte, wenn sie nur geduldig darauf wartete.

»Du denkst immer noch an ihn, nicht wahr?«

Eine Frage wie ein Schnitt, die in ihrer kalten Schärfe keinen Zweifel daran ließ, wen er damit meinte.

Ihr Schweigen war Antwort genug.

Paul atmete schwer aus und vergrub die Hände in den Hosentaschen.

»Lassen wir das mit dem Haus. War kein guter Einfall von mir. Fahren wir nach Hause.«

In langen Schritten ging er davon. Schritte, die müde wirkten, und die Enttäuschung lastete sichtbar schwer auf seinen Schultern.

Raharjo war ein Schatten, der ihr auf Schritt und Tritt folgte. Den sie zumeist nicht wahrnahm, weil er hinter ihr lag, der sich aber genau dann über sie beide warf, wenn Georgina glaubte, mit Paul so etwas wie Glück gefunden zu haben.