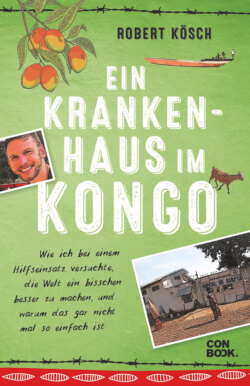

Читать книгу Ein Krankenhaus im Kongo - Robert Kösch - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Mzungu

ОглавлениеUm 5:45 Uhr riss mich mein Handywecker aus einem tiefen Schlaf. Was hatte ich mir da nur wieder einfallen lassen? Joggen zu dieser furchtbaren Zeit? Schlaftrunken schälte ich mich aus dem Bett, verhedderte mich dabei im Moskitonetz, quälte mich in meine Laufsachen und schleppte mich zum Tor. Doch bei aller Müdigkeit meldete sich auch mein Entdeckergeist: Das erste Mal zu Fuß durch das fremde Baraka, aufregend! Ich nickte den beiden Wärtern zu und versuchte mich krampfhaft an ihre Namen zu erinnern, doch mein Gehirn schien noch im Halbschlaf zu sein.

Ein mir unbekannter Kongolese in einer langen quietschpinken Laufhose wartete bereits auf mich und begrüßte mich mit einem strahlenden Lächeln. Das musste also Kongwa sein, die pfeilschnelle Laufmaschine! Der Wärter – Debis, Dabis oder Dabo, der Name wollte mir immer noch nicht einfallen – hielt die schwere Tür allerdings noch verschlossen und fragte mich, wo denn mein Funkgerät sei. Ach Mist, den unförmigen Klotz hatte ich natürlich in meinem Zimmer vergessen. Ich musste mich wohl noch daran gewöhnen, dass man immer und jederzeit erreichbar sein musste. Sogar beim Sport.

Dann wurde uns das Tor geöffnet, und wir traten auf die sandige Straße. Um diese morgendliche Uhrzeit kurz nach Sonnenaufgang herrschte eine schon fast magische Stimmung. Ein Schleier hing über der Stadt, der alles ruhiger und langsamer wirken ließ. Die meisten Kinder schliefen noch, ebenso wie Ziegen und Schafe, keine knatternden Motorräder und brummenden Lkw-Riesen. Wir bahnten uns unseren Weg auf verschlungenen Pfaden vorbei an einer nicht enden wollenden Siedlung aus kleinen Lehmhütten, die mit Stroh bedeckt waren. Mit einem fröhlichen »Jambo Mama« grüßte Kongwa die zahllosen Frauen, die sich um einen Brunnen scharten, um die tägliche Ration Wasser in die knallgelben Zehn-Liter-Kanister zu füllen. Wasseranschlüsse in den Häusern schien es hier wohl nicht zu geben. Unvorstellbar, was das für den Alltag bedeutete. Doch die schnellen Schritte meines Begleiters ließen mir keine Zeit, lange über die alltäglichen Herausforderungen der Bevölkerung nachzudenken. Nach zehn anstrengenden Minuten erreichten wir einen kleinen Hügel, der einen fantastischen Blick auf die Stadt und den See bot. Die Pause kam mir sehr gelegen, ein kurzer Moment zum Durchatmen.

Das war also Baraka. Eine riesige Ansammlung von Hütten und kleinen Häusern. Die Straßen waren zwar schachbrettartig angeordnet, aber dennoch wirkte alles wie ein riesiges Durcheinander. Hochhäuser gab es überhaupt keine, schon Gebäude mit zwei Stockwerken waren extrem selten. Der höchste Punkt der Stadt war die Antenne eines großen Telefonmasts. Ansonsten deutete nichts auf technische Errungenschaften hin.

Wie viele Menschen hier wohl lebten? Kongwa war sich nicht sicher, vielleicht so um die 150.000. Hätte ich ein Bild malen sollen, hätte ich nur drei Farben benötigt: die blutrote Erde, die sattgrünen Blätter der gigantischen Mangobäume, die hier wie Unkraut wuchsen, und der tiefblaue Himmel. Kongwa war hier geboren und erklärte mir, dass Baraka auf Swahili Segen bedeutet. Ein Segen für wen? Die Frage blieb unbeantwortet. In meinen Ohren klang der Name eher nach einer Baracke.

Wir mussten weiter. Obwohl es nicht einmal halb sieben war, stand die Sonne überraschend hoch am Himmel. Gefühlt waren es auch schon knapp 30 Grad, und mein Shirt war klatschnass. Auf dem Weg zurück zur Hauptstraße folgten uns unzählige Kinder. Sie streckten ihre kleinen Daumen nach oben, glucksten vor Lachen und versuchten, mit uns Schritt zu halten. Dabei hörte man immer wieder ein Wort, »Mzungu, Mzungu«. Kongwa klärte mich auf, damit seien Menschen mit heller Hautfarbe gemeint. Also ich. Es war unglaublich, wie sich die Kinder freuten, einen weißen Mann zu sehen. Kongwa musste immer wieder eine Traube an Kindern auflösen und nach Hause schicken.

An der Hauptstraße erwachte die Stadt zum Leben. Neben den roten Sonnenschirmen stand ein großer Haufen Mopeds kreuz und quer am Straßenrand, und die Fahrer brüllten wild durcheinander. Man rief laut den Ort, wo man hinwollte, und fand in Sekunden einen Fahrer. In anderen Teilen der Welt nimmt man sich ein Uber, hier dagegen ein sogenanntes Moto. Die schwarzen Abgase der Lkws drangen tief in meine Atemwege ein. Die Stadt war endgültig erwacht, und das geschäftige Treiben begann. Keuchend, nach Atem ringend und nass geschwitzt kamen wir nach 40 Minuten wieder in Papaya an. Ich würde ordentlich trainieren müssen, um auch nur annähernd mit Kongwa mithalten zu können.

Unter der erfrischenden Dusche in meinem winzigen Bad kam ich ins Grübeln. Die Stadt war so anders als alles, was ich bislang gesehen hatte. Eine Welt, die anderen Regeln folgte. Regeln, die ich nicht kannte. Ich wunderte mich über das, was ich gesehen hatte, und vor allem über das, was ich nicht gesehen hatte. Da war kein Zentimeter asphaltierter Straße, kein gepflasterter Gehweg, kein einziges Verkehrsschild, von einer Ampel ganz zu schweigen. Keine Parkbank, kein Mülleimer, kein Gullydeckel, keine Bushaltestelle und auch kein Stromkasten. Nicht ein einziges Auto hatte ich gesehen, nur die vollkommen überfüllten Lkws und wuseligen Motos. Mit anderen Worten: Es gab überhaupt keine Infrastruktur! Ich war geschockt. Ich hätte nie gedacht, dass es einen solchen Ort auf der Erde im 21. Jahrhundert gab. Besonders segensreich kam mir das nicht vor …