Читать книгу Ein Krankenhaus im Kongo - Robert Kösch - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

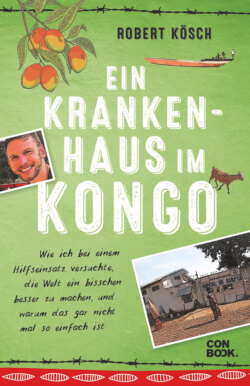

Das alte Krankenhaus

ОглавлениеAm nächsten Tag wollten Filippo und ich zu Fuß zum alten Krankenhaus in Baraka laufen. Nachdem ich gestern bereits einen ellenlangen Bericht von Filippos Vorgänger gelesen hatte, war ich sehr gespannt auf die Realität. Besonders eine Passage des Berichts war bei mir hängen geblieben: »Egal was gesagt wird, egal was vorne am Gebäude steht, es ist kein Krankenhaus. Das Gebäude hat den Begriff Krankenhaus nicht verdient.«

Wir standen in Papaya am Tor, scherzten mit den Wärtern Mattathias und Silvie und teilten das Ziel unserer Reise mit. Sauber wurde auf dem aufgehängten Whiteboard vermerkt, wer wann die Base mit welchem Ziel verlassen hatte. Dieses Vorgehen war Vorschrift, damit zu jedem Zeitpunkt klar war, wer sich wo befand. Ordnung musste sein!

Wir schlängelten uns durch den engen Markt, wo Händler alles Mögliche verkauften: von selbst gemachter Seife über ›Adidos‹-T-Shirts bis hin zu unzähligen Billighandys, die schon vom Anschauen kaputt zu gehen drohten. Dazwischen immer wieder Kinder, die mit dem Finger auf uns zeigten und »Mzungu, Mzungu« riefen, und Hühner, die kreuz und quer umherliefen. Aber auch Jugendliche und erwachsene Männer murmelten immer wieder etwas mir Unverständliches auf Swahili in unsere Richtung und schauten uns nach. Unsere weiße Hautfarbe fiel sehr deutlich auf. Waren das nur lustige, nicht ernst gemeinte Sprüche, oder schwang da etwas Feindseligkeit mit? Ich hatte keine Ahnung, ich konnte es überhaupt nicht einschätzen. Am Eingang der schmalen Marktstraße stand ein Kongolese mit einer großen Machete in der Hand und grinste mich schief an. Mit dem Daumen fuhr er über die blitzende, scharfe Klinge. Was sollte das? Meine Nackenhaare stellten sich auf, und unterbewusst spannten sich meine Muskeln an. Dann sah ich, dass es sich um einen Metzger handelte, der auf offener Straße eine Ziege in mundgerechte Happen zerteilte.

Kopfschüttelnd bogen wir auf die Hauptstraße ein. Hier herrschte Hochbetrieb. Ein völlig überfülltes Moto düste an mir vorbei und hätte mich fast gestreift. Nach deutscher Manier musste ich mich jetzt natürlich erst mal ordentlich beschweren! Der Typ hätte mich immerhin fast über den Haufen gefahren! Dann schaute ich genauer hin und sah, dass sich hinter dem Fahrer zwei uniformierte Soldaten auf der schmalen Sitzbank drängten. Die Kalaschnikow war jeweils quer über den Schoß gelegt, und der hintere hatte zusätzlich eine riesige Panzerfaust auf dem Rücken. Ich beschwerte mich dann lieber doch nicht. Aber war das normal hier? Maschinengewehre, Panzerfäuste, geschärfte Macheten? Ehrlich gesagt war ich sehr froh, dass ich mich an Filippo halten konnte, denn ich konnte die Situation einfach nicht einschätzen. Ich fühlte mich wie ein Zeitreisender, der in einer anderen Epoche gelandet war und völlig planlos umherirrte.

Dann waren wir da. Direkt neben der großen katholischen Kirche, die nicht gerade prunkvoll aussah, stand auf einer Mauer mit verblichenen blauen Buchstaben ›Hôpital de Baraka‹. Der einzige Hinweis darauf, dass sich hinter diesen Mauern die wichtigste Gesundheitseinrichtung der Stadt und der Umgebung verbergen sollte.

In Westeuropa kennt man Krankenhäuser als riesige, mehrstöckige Gebäude mit langen, breiten und monotonen Gängen sowie Krankenzimmern, die irgendwie immer gleich aussehen. Im ländlichen Teil des Kongos dagegen waren Krankenhäuser komplett anders. Sie glichen eher einer Ansammlung von vielen kleinen, zusammengewürfelten ebenerdigen Häuschen.

Nach dem Betreten mussten wir uns zunächst die Hände ordentlich mit Seife waschen. Das war Pflicht für jeden Besucher. Dann stellte ich zunächst positiv fest, dass alle Häuser sehr ordentlich in einem hellen Weiß gestrichen waren. Aber es war unfassbar eng, die kleinen Häuser standen dicht an dicht gedrängt. Früher waren die Gebäude als Konvent genutzt worden, bevor sie dann als Krankenhaus umfunktioniert worden waren. Und mit der Zeit hatte man immer mehr Hütten in die Zwischenräume gequetscht, um die Kapazitäten des Krankenhauses zu erweitern.

Wir zwängten uns zwischen zwei Hauswänden hindurch und wären fast mit einer humpelnden Frau zusammengestoßen, die mutig einen Topf Reis auf dem Kopf balancierte. Wir ließen sie passieren, um kurz darauf erneut zu stoppen. Knallbunte Kleider und ausgewaschene T-Shirts versperrten uns den Weg. Die Kleidung hing zum Trocknen auf Leinen, die spinnennetzartig über einen kleinen Innenhof gespannt waren. Wir duckten uns hindurch, um zur Neugeborenenstation zu gelangen.

Durch eine niedrige Tür betraten wir einen Raum mit unverputzten Wänden. Junge Mütter saßen auf klapprigen Betten und blickten mit einem Lächeln auf ihren winzigen Nachwuchs. Die Babys sahen in dieser rauen Umgebung so klein und zerbrechlich aus. Einige schliefen friedlich, andere wandten sich hin und her und machten deutlich, dass sie Hunger hatten. Die Neugeborenenstation war voller Leben, und es lag eine Stimmung von Neuanfang und Hoffnung in der Luft.

Im Nebengebäude war es komplett anders. Hier sollten mangelernährte Kinder aufgepäppelt werden und zu neuen Kräften gelangen. In einer Ecke stapelten sich leeren Milchpulverdosen, und der Ventilator an der Decke hatte längst aufgegeben, sich zu drehen und für etwas Abkühlung zu sorgen. Der ganze Raum war mit Betten vollgestellt. Sie standen so dicht aneinander, dass sie sich berührten. Und alle Betten waren belegt – mit mehreren Kindern pro Bett. Als ich in die dunklen Augen der Kinder blickte, sah ich nur tiefe Leere. Kein Hoffnungsschimmer und kein Flackern. Welches Leben würden die Kinder eines Tages wohl führen? Würden sie, wie so viele andere auch, in Arbeitslosigkeit leben, immer auf der Suche nach dem nächsten Job? Oder würden sie überhaupt erwachsen werden? Immerhin starb hier jedes zehnte Kind, bevor es fünf Jahre alt wird. In Deutschland waren die Überlebenschancen 25-mal besser. Und obwohl dieser Raum so überfüllt war, war es still. Als hätte sich das Leben aus diesem Raum bereits verabschiedet. Ich bekam eine Gänsehaut, und gleichzeitig stand mir der Schweiß auf der Stirn. Hier war es kaum auszuhalten. Das Leid war so greifbar. Wir traten durch die winzige Tür wieder hinaus in den gleißend hellen Sonnenschein.

Auf dem Weg zum OP-Saal mussten wir an den sanitären Anlagen vorbei. Wobei dieses Wort ein ordentlicher Euphemismus war. Es handelte sich um eine Reihe aneinandergedrängter, schmuddeliger Latrinen, die erbärmlich stanken. Ich musste mir die Nase zuhalten und den Würgereflex unterdrücken. Freiwillig würde ich mein Geschäft hier nicht verrichten wollen. Der OP-Saal selbst sah für mein ungeschultes Auge allerdings sauber, ordentlich und hell aus.

Dann liefen uns zwei Kollegen im MSF-Shirt über den Weg, die ich gestern Abend in Mango kennengelernt hatte. Der schlaksige, hochgewachsene Mann mit der ebenholzfarbenen Haut musste Mamadou sein. Er kam aus Guinea, lebte in New York City, war Arzt und arbeitete hier als Krankenhauskoordinator, was auch immer das bedeuten mochte. Ich kannte ihn noch nicht, aber irgendwie hatte er eine Art, dass man in seiner Gegenwart gut gelaunt war. Daneben war Gianina, eine italienische Krankenschwester, die schon älter als 60 Jahre alt war und mehr als ein Dutzend MSF-Missionen hinter sich hatte. Sie erzählte mir, dass das Krankenhaus auf dem Papier vom lokalen Gesundheitswesen betrieben wurde. Das hatte allerdings kein Geld, um seine Mitarbeiter zu bezahlen und vernünftige Medikamente zu beschaffen. Also unterstützte MSF, wo es nur ging, schulte das Personal, stellte Medikamente zur Verfügung, zahlte einen Lohnzuschlag für die Krankenhausmitarbeiter und kümmerte sich um die Logistik.

Auf dem Weg zum Ausgang sahen wir, wie einige Frauen an offenen Feuerstellen eine einfache Mahlzeit zubereiteten. Es handelte sich um Fufu, einen dicken Brei aus Maniok, wie mich Filippo aufklärte. Nicht das Krankenhaus, sondern die Familien der Patienten waren zuständig für die Mahlzeiten.

Der Besuch machte deutlich klar: Diese Stadt brauchte dringend ein komplett neues Krankenhaus. Und ich würde meinen Teil dazu beitragen. Es konnte losgehen!

Auf dem Rückweg bahnten wir uns wieder den Weg über den wuseligen Markt. Da sah ich eine kleine Gruppe von Männern in auffallenden grünen Gewändern, die dazu einen schwarzen Hut trugen. Eine seltsame Uniform. Auch einige Frauen waren in der Nähe und trugen ihrerseits grüne Kleider. Was hatte es damit auf sich?

Filippo schien auf alles eine Antwort zu wissen. Es waren Anhänger der sogenannten Troisième Église, der dritten Kirche, einer christlichen Gemeinschaft, die ihren Ursprung in Baraka hatte. An der Spitze stand ein gewisser Tata Wise Elelwa, ein Mann, der nicht etwa behauptete, er sei Stellvertreter Gottes und als solcher mit gewissen Vollmachten ausgestattet, nein, er sagte, er sei Gott. Gott lebte also in Baraka, unweit vom Malaria-Camp Cent Lits.

Generell war das Thema Religion und Glaube sehr präsent in der Stadt. An nahezu jedem Lkw waren Botschaften wie ›Dieu est grand‹ oder ›Jesus le sauveur‹ gepinselt, und überall sah man Kirchen und Moscheen und kleine Grüppchen, die sich um einen Prediger scharten. Es war beeindruckend, zu sehen, dass alle Glaubensgemeinschaften tolerant nebeneinander existierten. Soweit ich das beurteilen konnte.

Als wir gegen 13 Uhr wieder in Papaya waren, stand das Essen bereits dampfend auf dem Tisch. Es gab Pizza, frische Bohnen, Bratkartoffeln und Salat. Pizza hätte ich hier nun wirklich nicht erwartet. Aber Filippo und Alessandro hatten der Köchin Clementine schon einige italienische Rezepte beigebracht. Es schmeckte einfach unglaublich lecker! Und dann als Nachtisch gab es frische Mango. Noch nie in meinem Leben hatte ich solch eine Köstlichkeit gegessen. Die Mango war riesig und dabei so saftig und süß. Und das Beste war, dass die Früchte hier an jeder Straßenecke für Cent-Beträge gekauft werden konnten. Ich würde zu Hause nie wieder importierte, mickrige, wässrige Mangos kaufen können!