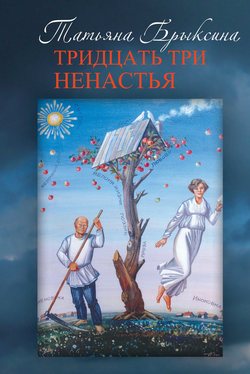

Читать книгу Тридцать три ненастья - Татьяна Брыксина - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Лихота

Играй, играй, рассказывай…

ОглавлениеНадежда Николаевна Грудева, ответственный секретарь областного Общества книголюбов, являла собой пример редкого жизнелюбия и предприимчивости. При её руководстве жизнь книголюбская бурлила вовсю, находились деньги на приём московских писательских делегаций, оплату фуршетов и банкетов, выезды в районы области. Сувенирная продукция Волгограда грузилась ящиками. Областная власть деятельность ДОЛК всячески поощряла и поддерживала, нередко присоединяясь не только к официальным мероприятиям, но и к заключительной части.

Раздаётся звонок. Грудева сообщает без долгих объяснений:

– Татьяна, срочно приезжай, сегодня встречаем Юрия Бондарева.

– Юрия Васильевича? Это же классик! Еду.

Контора книголюбов располагалась тогда на Советской, 8. Первый, чайный стол, накрывали там – для знакомства и вхождения в рабочий ритм. Дальше – массовый сбор в Доме профсоюзов, Дворце пионеров, кинотеатре «Родина» или ещё где-нибудь, в зависимости от статуса московского гостя. Юрия Бондарева встречали, если мне не изменяет память, в Доме профсоюзов. Народу битком. Послушать автора «Горячего снега» люди шли охотно. К тому же Бондарев имел мандат депутата Верховного совета СССР от Волгоградской области. Приехал в рамках празднования 40-летия Сталинградской битвы. Было интересно. Творческая встреча завершилась казачьими плясками и песнями военных лет. «Играй, играй, тальяночка, рассказывай сама…» – неслось со сцены под переливчатый наигрыш баяна, и всем становилось хорошо, по-русски празднично. Затем вручались букеты, статуэтки Родины-матери чугунного литья и обязательные цветные фотоальбомы «Царицын. Сталинград. Волгоград».

До гостиницы «Октябрьская» знаменитого писателя провожали лишь самые избранные из руководящих книголюбок. Праздничный ужин заказали прямо в двухкомнатный люкс Бондарева. Мало того, что было очень вкусно, было ещё и весело, душевно, ни малейшего следа дневного официоза. Юрий Васильевич всех запоминал, называл по имени, откровенничал по-свойски.

Через год с небольшим лет я встретила его в столичном ЦДЛ и подошла, он узнал меня, приветливо улыбнулся:

– Здравствуй, Таня. Как там мой Сталинград?

Когда же ему вручали здесь Всероссийскую литературную премию «Сталинград», мы общались почти по-родному.

В другой раз приехал Иван Падерин. Тоже фронтовик и писатель не из мелких. Тема и схема приёма те же.

Но веселее всех гостевал Овидий Горчаков, которого называли почему-то прототипом «Майора Вихря». Грудева решила, что самый подходящий уровень для него – город Волжский. Организатором на правах хозяйки выпало быть мне. И было ещё два гостя: поэт Марк Соболь и не запомнившийся мне столичный публицист. К творческой бригаде присоединили волжского писателя Рафаила Михайловича Дорогова.

И вот сидим мы полукружком на сцене ДК Волгоградгидростроя, передаём друг другу микрофон. Выступил Овидий Горчаков, прочёл стихи Марк Соболь, микрофон перешёл в руки Дорогова. Милый Рафаил Михайлович принялся рассказывать о строительстве Волжской ГЭС, о героизме народа и бытовых трудностях великой стройки. Ну как же не сказать о бездорожье? Слово «колдобина» мой славный земляк произнёс чётко, а на «выбоинах» споткнулся.

Сидящий рядом Горчаков тихонько сказал: «Колдо…бины и вы… боны». Прыснули в кулак все, кто это услышал. А меня начал давить спазматический хохот. Я скользнула со сцены за кулисы и выступать просто не могла.

Люди в зале лёгкого замешательства не поняли, и всё завершилось благополучно. Под занавес гостям вручили симпатичные подшипники в пластиковых коробках, цветы и, конечно, книжки о строителях ГЭС. Лучше бы дали по баночке чёрной икры – она тогда ещё водилась в наших краях. Но к кому претензии? Я же была организатором! Однако в Волжском горкоме партии посчитали унизительным дарить высоким гостям съестной деликатес – подшипники приличнее! Москвичи не знали о тщетных моих хлопотах и не обиделись.

Ужин писателям заказали в ресторане «Волга» с доставкой в гостевую резиденцию. Всё на одном пятачке. За столом ухохатывались над выходкой Овидия Горчакова, травили анекдоты. Он галантно ухаживал за Грудевой. Грустен был лишь Марк Соболь, жаловался, что ему не дали какую-то премию.

– Ну почему? Вы же известный поэт! – искренне удивилась я.

– Танечка, пятый пункт!

Возвращаясь домой совсем уже поздно, я почти ни о чём не горевала, ни на что не надеялась, никого не ждала. Знала: нет никого! Книголюбская карусель отвлекла меня и утешила. День за днём, месяц за месяцем.

Сколько же интересного писательского народа прошло тогда и проехало через наше общество любителей книги! Николай Старшинов, Лидия Лебединская, Виктор Потиевский, Владимир Мильков, Коля Дмитриев, Татьяна Бек, Марина Кудимова… Всех и не вспомнишь. Одни приезжали с доброй душой, другие – заработать копейку, третьи – развлечься за счёт провинциальной щедрости. Уезжая, приглашали в Москву: «Звоните! Заходите! Обращайтесь, если что…»

Но я-то знала, что и как, помнила стихи Василия Дмитриевича Фёдорова:

Мой Джек, тебя я не учу,

И ты не будешь приручённым.

Мой милый Джек, я не хочу,

Чтоб слыл ты псом псевдоучёным.

Не рвись в Москву, живи, брат, тут,

Главенствуй в деревенской драке,

Поверь, мой Джек, в Москве живут

Высокомерные собаки.

Никого из столичных визитёров я никогда ни о чём не просила.

Лишь один человек проявил добровольную заботу о моей литературной судьбе. Это Владимир Иванович Мильков, генерал-лейтенант, писатель, автор книг об армии. Он предложил свою помощь в плане моего поступления на Высшие литературные курсы при Литинституте, обещал поговорить с Александром Межировым, руководителем поэтического семинара и прекрасным поэтом. И помог-таки! Свидетельством тому его письма ко мне, опубликованные в моём трёхтомнике. В последнем, от 10 июля 1983 года, говорится: «Могу поздравить Вас, Таня, – после поездки в Грузию, на родину Маяковского, зашел в Литинститут, к проректору ВЛК Н. А. Горбачёву. Вы приняты! С чем и поздравляю! Сердечный привет всем друзьям, с наилучшими пожеланиями Вл. Мильков».

Прочитала письмо и поверила, что счастье бывает на свете. Но сколько несчастья надо было одолеть, чтобы дожить до счастья!

Вспоминаю всё это с изумлением. Нельзя рассказать жизнь, не пережив её заново. Иначе расскажут другие. Но как? Что они знают о не своей боли, о не своей радости?

И как же тут не пошутить: «Играй, играй, рассказывай, Татьяночка, сама!»?