Читать книгу Remont - Werner Stolle - Страница 47

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеDas Labyrinth

10. Mai – 15. Mai 1990

Der Staat hat beschlossen, dass die Heizsaison ab heute beendet ist. Gleichzeitig gibt es, wie schon im vergangenen Herbst, kein warmes Wasser mehr. Für die kommenden zwei Wochen sind wieder Instandsetzungsarbeiten an den Bleirohren der Wasserversorgung angesagt - angeblich. Wahrscheinlich handelt es sich um eine reine Sparmaßnahme, denn vom Verstand her dürfte dann auch das kalte Wasser nicht laufen. Das gesamte Wasserversorgungssystem ist veraltet. Die Einheimischen hüten sich davor, Leitungswasser zu trinken. Sie greifen lieber auf ihr muffig oder leicht salzhaltig schmeckendes Mineralwasser zurück, das zu einem großen Teil aus Mineralnij Wodi, auf Deutsch Mineralwässer, einer Stadt im Nordkaukasus, kommt. Die Botschaft lässt die Wasserqualität in unregelmäßigen Abständen in Deutschland prüfen und warnt vor dem Genuss des Wassers, soweit es nicht abgekocht oder gefiltert ist. Wir haben einen Brita-Wasserfilter mit mehreren Ersatz-Kohlefilterkartuschen für den täglichen Gebrauch in der Küche stehen. Inzwischen haben wir Mineralwassersorten entdeckt, die einigermaßen genießbar sind.

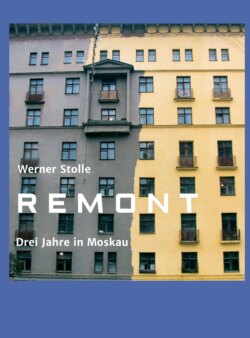

Im Hausflur, im Eingangsbereich neben den Briefkästen, hängt, mit Interdean-Klebeband befestigt, ein handgeschriebener Zettel, dessen Inhalt wir nur mit Mühe entziffern. Ein Remont steht bevor, und zwar vom 10. bis zum 31. Mai. Heute ist der 12. Mai. Noch hat sich nichts getan. Einige Tage später jedoch geht es los. Die hellblauen Putzschichten im Eingangstrakt werden perforiert, Kacheln abgeschlagen und die Bodenfliesen zertrümmert und herausgenommen.

Ich kann mich nicht erinnern, in unserem Haus jemals einen Postboten gesehen zu haben. Dennoch wurden vor einigen Monaten die Briefkästen komplett abgenommen, die defekten ausgetauscht und dann in neuer Anordnung wieder an die Wand montiert. Da in der staatlich gelenkten Wirtschaft der Sowjetunion keinerlei Werbung notwendig ist und auch ausländische Firmen nicht für ihre Produkte oder Dienstleistungen werben dürfen, quellen die Briefkästen nie vor Anzeigenblättchen oder Broschüren über. Ich habe bisher auch noch nicht einen einzigen Zeitungsausträger bei uns gesehen. Das Gros der Bewohner in den Ausländer-Compounds wickelt den gesamten Postverkehr über ihre jeweiligen Botschaften ab. Jedenfalls sind sämtliche Briefkästen erst einmal wieder abmontiert worden. Arbeit nach Plan muss man nicht hinterfragen.

Der Eingangsbereich, überhaupt unser Haus, machte bisher immer einen ordentlichen, sauberen Eindruck. Jetzt tun sich Kabelschächte auf, ein Gewirr von Leitungsbündeln liegt auf dem blanken Estrich. Der Weg zum Fahrstuhl birgt allerlei Gefahren, zumal die Absperrung viel zu wünschen übrig lässt.

Das Ordinka-Viertel südlich des Kremls, jenseits der Moskwa, ist ein ruhiger, alter Stadtteil Moskaus mit vielen Gassen und altem Baumbestand. Autoverkehr gibt es hier kaum. Die wenigen Fahrzeuge, die hier parken, sind teils noch wie Pakete verschnürt, weil sie in den Wintermonaten nicht gefahren werden. Ein uralter Moskwitsch hängt, abenteuerlich aufgebockt, an einem Flaschenzug, der an einem Baum befestigt ist. Sein Besitzer werkelt an dem Fahrzeug herum. Wassereimer und ein Bündel Lappen liegen für den Frühjahrsputz bereit.

In einer kleinen Kirche, die noch arbeitet - so heißt das hier, wenn der orthodoxe Betrieb weiterlaufen darf - waschen gerade zwei Frauen in einer kleinen Küche Geschirr und Gläser ab. Im Hof eines alten Fabrikgebäudes mit einer prachtvollen Jugendstilfassade stehen uralte, unausgepackte Frachtkisten herum. Einige der alten Gebäude in diesem Viertel waren früher reine Holzhäuser, die nachträglich verputzt wurden. Jetzt bröckeln die Putzschichten allmählich ab, und das Holz kommt wieder zum Vorschein. In einem Pelzgeschäft sehen wir ein Fenster voller Schapkas - Mitte Mai. Vielleicht sollte man sich schon mal rechtzeitig für den nächsten Winter eindecken. In einem Fischgeschäft gibt es eine größere Auswahl unansehnlicher Fische. Der überschaubare, staatliche Pjatnitzkij-Kolchosmarkt auf einem Hinterhof hat nur eine geringe Auswahl an Obst und Gemüse zu bieten. Nur wenige Kunden begutachten die Waren; kaum jemand kauft etwas davon. Wir gehen an dunklen Spelunken vorbei bis zur Moskwa, wo einige Angler geduldig warten, dass was beißt. Petri Heil möchte man ihnen nicht zurufen, denn wer hier Fisch herausholt, um ihn selbst zu verspeisen, braucht eine stabile Gesundheit.

Seitdem eine deutsche Firma den russischen Arbeitern auf der Baustelle der neuen Botschaft einen Winkelbohrer ausgeliehen hat, geht es wieder voran mit den Bautätigkeiten. Die Arbeiten stagnierten eine geraume Zeit, weil so ein wichtiges Utensil zu den Mangelartikeln auf dem Bau zählt. In einem anderen Fall mangelte es nicht an Spezialwerkzeugen, sondern eher an der Eigeninitiative der russischen Arbeitskräfte, die leichte Unsicherheiten in der Beherrschung einer Art Dreisatz vermissen ließen. In drei Blocks müssen jeweils die gleichen Spezialwerkzeugsets für die Bodenversiegelung gegen Pflanzen- und Wurzelwerk als Vorbereitung für das Betonfundament von Garagen eingesetzt werden. Zwei solcher Sets stehen zur Verfügung. Ein Set befindet sich in Block A, ein weiterer in Block B. Wann beginnen die Arbeiten in Block C? Die Lösung ist unkonventionell: wenn ein drittes Set beschafft werden kann. Und das kann dauern. Der Schriftverkehr wegen solcher und ähnlich schwerwiegender Probleme mit dem sowjetischen Behördenapparat ist mittlerweile auf etwa zweitausend Briefe angewachsen.

Die Moskauer Rocker-Szene hat sich Zugang zur Unterwelt verschafft. Stalin hatte für sich und seine Schergen ein riesiges unterirdisches Straßennetz anlegen lassen, mit Versorgungslagern, Krankenhaus, eigener Metro, geheimen Fluchtwegen und allem Komfort, den man zum Überleben so braucht. Natürlich auch eine Bunkeranlage und ein Exekutionsgewölbe. Eine lustige Vorstellung, dass jetzt eine Motorradgang mit ihren schweren Maschinen durch das Labyrinth donnert!

Unser Dia-Projektor streikt. Jedes Mal, wenn ein Dia mit der Automatik vor die Linse geschoben werden soll, verkantet es und kann nur mit Gewalt wieder in die Magazinspur gebracht werden. Das Teil hatte schon immer seine Macken, aber nun hat sich die Lage so verschärft, dass man kurz davor ist, das Gerät anstelle von Pappkartons vom Balkon in den Hof zu schleudern. Wenn wir die Türkeibilder im Großformat sehen wollen, muss Ersatz her. Der Fotoladen am Leninskij bietet ein reichhaltiges Angebot an optischen Geräten aller Art auf einer weitläufigen Verkaufsfläche. Dia-Projektoren sind im Augenblick etwas knapp. Niemand weiß, wann dieser Versorgungsengpass behoben sein wird. Also lasse ich mir von einer schweigsamen, etwas apathisch wirkenden Fachverkäuferin das einzige vorhandene Modell vorführen. Widerwillig baut sie das Gerät auf und legt einige Dias ins Magazin ein, um mir die Automatik vorzuführen. Das geht gründlich schief. Nach dem gelangweilten Knopfdruck auf die Fernbedienung gleitet das Dia geräuschlos in den Geräteschacht. Ein nächster Knopfdruck soll es wieder an seinen angestammten Platz ins Magazin befördern. Genau das aber funktioniert überhaupt nicht. Es ertönt ein Reibegeräusch, weil das Dia auf seinem Rücktransport auf ein Hindernis gestoßen ist und dort verkantet, und zwar so heftig, dass die Fachkraft das Dia mit Mühe und Not aus dem Schacht pfriemeln kann. Weitere Versuche enden auf die gleiche Weise. Das alles kommt mir sehr bekannt vor. Hier handelt es sich offensichtlich um den russischen Zwillingsbruder meines Modells. Das hilft mir nicht weiter. „Ein Gerät mit Halbautomatik“, oute ich mich als Spaßvogel, um die Situation ein wenig aufzulockern. Doch auf diese Bemerkung reagiert sie nur mit einem stoischen Blick.

Nach diesem wenig ergiebigen Einkaufstrip sehe ich nach dem Verlassen des Fachgeschäfts ein Sammeltaxi am Straßenrand. Sammeltaxis sind wegen der günstigen Fahrpreise sehr gefragt. Es sind Kleinbusse von der Größe eines VW-Busses. Die Passagier-Höchstgrenze ist - anders als in Deutschland - immer dann erreicht, wenn niemand mehr zusteigen kann. Da hatte jemand anscheinend ähnliches Pech wie wir in der Türkei mit unserem Wagenfenster. Der findige Fahrer hat seine fehlende Beifahrerscheibe kurzerhand durch eine grob behauene, scharfkantige halbhohe Milchglasscheibe ersetzt. Gut, das nicht die Frontscheibe mit so einem Provisorium ersetzt werden musste.

Glasnost hat immer mehr Folgen für eine offenere Berichterstattung durch die Medien. Kürzlich war die Luft eines Stadtteils mit Marzipangeruch erfüllt. Mehrere Menschen erlitten Vergiftungen, weil aus einer nahegelegenen Hausmülldeponie Blausäure entwichen war. Der Reporter stellte zurecht die Frage, wie Sondermüll auf eine Hausmülldeponie gelangt sein könne. Eine weitere unschöne Meldung ist die, dass eine Frau vergeblich versuchte, Brom ordnungsgemäß zu entsorgen. Ein Telefonat mit der zuständigen Sachbearbeiterin verlief ziemlich unbefriedigend. Man riet ihr, das Brom entweder zu Hause in den Abfluss zu gießen oder auf der nächstgelegenen Deponie abzuladen. Zum Glück gibt es nicht allzu viele Menschen, die nicht wissen, wohin sie mit ihrem überschüssigen Brom sollen. Hier liegt noch Vieles im Argen.

Eines der wenigen Messinstrumente, die man in dieser Großstadt zur Verfügung hat, wurde letztens am sogenannten schönen Diplomatenstrand, etwas außerhalb Moskaus, ins Flusswasser gehalten, mit dem niederschmetternden Ergebnis, dass das Wasser schwer radioaktiv verseucht sei. Warum, wurde nicht berichtet.

Wissenschaftler prognostizieren, dass der Aral-See auf Grund der Umweltzerstörungen bis zum Jahr 2000 gänzlich ausgetrocknet sein werde. Es bestehe derzeit akute Verseuchungsgefahr durch den Genuss der angebauten Lebensmittel wegen der starken Versalzung, weil der Wind schädliche Mikroteilchen in alle Richtungen geweht habe. Massenweise seien Kinder akut erkrankt. Die Lebensmittelversorgung solle nur noch von weit her mit Flugzeugen und Lastwagen erfolgen.

Im Fernsehen zeigt man immer häufiger Sendungen, in denen Experten die abenteuerlichsten Theorien vertreten. Irina hat nicht nur eine Schwäche für Außerirdische; sie ist auch für esoterische Themen zu begeistern. Sie erzählt, was ein Team aus Wissenschaftlern und Astrologen herausgefunden hat. Im Laufe des 21. Jahrhunderts sollen sich große Landstriche der Sowjetunion in ein Meer verwandeln. Man habe vier Bermuda-Dreiecke im Land nachgewiesen: im Baikal-See, im Ladoga-See, auf der Krim und am Ural. Diese vier Dreiecke stünden in engem Zusammenhang mit der zunehmenden Anzahl der mysteriös auftauchenden und schnell wieder verschwindenden Tarielkas, den fliegenden Untertassen.

Wir stellen einen Reiseantrag nach Batumi für November. Hoffentlich wird unser Flugzeug beim Überfliegen der Krim-Halbinsel nicht vom dortigen Bermuda-Dreieck verschluckt. Sollte der Antrag abgelehnt werden, wüsste Irina den wahren Grund dafür.