Читать книгу Warum Mozart Babys nicht schlauer macht - Scott O. Lilienfeld - Страница 9

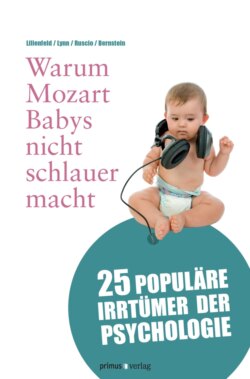

Küchenpsychologie

ОглавлениеWie der Persönlichkeitspsychologe George Kelly (1955) betonte, sind wir alle Alltagspsychologen. Wir versuchen kontinuierlich herauszufinden, wie unsere Freunde, Familienmitglieder, Lebenspartner und Fremde funktionieren und wieso sie so handeln wie sie handeln. Die Psychologie ist ein unausweichlicher Teil unseres täglichen Lebens. Ob es sich nun um unsere Liebesbeziehungen, Freundschaften, Gedächtnislücken, emotionale Ausbrüche, Schlafstörungen, das Abschneiden bei Prüfungen oder Anpassungsschwierigkeiten handelt, wir sind heute überall von Psychologie umgeben. Die Boulevardpresse bombardiert uns beinahe täglich mit Behauptungen über Entwicklungen in den Bereichen Erziehung, Ausbildung, Sexualität, Intelligenztests, Gedächtnis, Verbrechen, Drogenmissbrauch, psychische Störungen, Psychotherapie, Entwicklung des Gehirns und einer erstaunlich breiten Palette anderer Themen. In den meisten Fällen müssen wir diesen Behauptungen Glauben schenken, weil wir die wissenschaftlichen Methoden, die man benötigt, um sie zu evaluieren, nicht erlernt haben. Wie der Mythenentlarver und Neurowissenschaftler Sergio Della Sala (1999) uns in Erinnerung ruft, „sind entsprechende Bücher für Glaubende im Überfluss vorhanden und werden in großen Mengen verkauft“.

Das ist schade, denn obwohl einige alltagspsychologische Behauptungen durchaus als gesichert gelten, trifft dies für die größere Anzahl anderer Behauptungen nicht zu. In der Tat besteht ein großer Teil der Alltagspsychologie aus Eingebungen, wie der Psychologe Paul Meehl (1993) schrieb: Es seien Annahmen über das Verhalten von Menschen, die nur auf unserem Gespür basieren. Dabei lehrt uns die Geschichte der Psychologie einen unbestreitbaren Fakt: Auch wenn unsere Intuitionen beim Aufstellen von Hypothesen sehr nützlich sein können, so sind sie dennoch oft beklagenswert falsch, wenn es darum geht herauszufinden, ob die Hypothesen auch zutreffen. Das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass das Gehirn zwar dazu gemacht ist, alles um sich herum zu begreifen, nicht jedoch, um sich selbst zu verstehen. Dieses Dilemma nannte der Fachbuchautor Jacob Bronowski (1966) „Reflexivität“. Zudem erfinden wir nachträglich häufig nachvollziehbare, aber falsche Erklärungen für unser eigenes Verhalten. Eine Konsequenz daraus ist, dass wir uns fälschlicherweise selbst einreden, wir würden unsere eigenen Beweggründe verstehen.