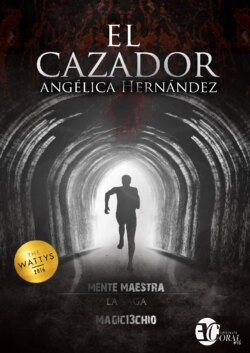

Читать книгу El cazador - Angélica Hernández - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеNo sabía qué año era. Tampoco recordaba en qué año dejó de recordar. Simplemente vagaba por el mundo como si de un animal se tratara. No, no llegaba a ser un animal, ellos desarrollaban un sentido de pertenencia, tenían su territorio. Él no. Una vez lo tuvo, o creyó que lo tenía, pero estaba equivocado. Solo sabía que se sentía en casa cuando estaba a su lado, al lado de ella, y al encontrarla no solo tenía a Cheslay de regreso, sino también a sí mismo. La necesitaba más de lo que algún día estaba dispuesto a admitir.

***

No recordaba en qué año se encontraba, y mucho menos el año en el que todo inició. Recordaba cosas vagamente, pero lo que nunca olvidaría sería la primera vez que vio su rostro. No era un ángel. No, los ángeles son bellos y tenían ese porte de grandeza. Ella era pequeña, flacucha más bien, tenía marcas en la cara que indicaban que estaba mal alimentada; unos grandes ojos azules ocupaban la mayor parte de su rostro y una nariz respingada como de duende hacia sonidos, lo que le indicaba que la niña había estado llorando. Cheslay era su nombre.

Dylan tenía siete años cuando la conoció y nunca había visto nada tan hermoso. No era un ángel, era algo a lo que no podía darle nombre. Era aquello que hacía que las piezas encajaran donde iban y no simplemente quedaran desparramadas sobre su alma. Era aquello a los que las personas le oraban. Era una frágil e indefensa criatura que se aferraba a las faldas de su madre.

Esa fue la primera vez que la vio, aunque ella ni siquiera se dio cuenta de que él la observaba.

Vivía en un complejo militar, su padre era científico, al igual que el padre de Cheslay. Ellos estaban trabajando en algo nuevo, Dylan no tenía idea de lo que era, él solo sabía que en todo el complejo no había otros niños, solo estaban ellos dos, y la ley de la vida dictaba que debían ser amigos. Pasaron los días, y Dylan no veía que la niña saliera de casa. Hasta ese momento especial… Estaba ocupado jugando a cualquier cosa, no recuerda qué era, solo sabía que tenía una pelota entre las manos.

Cheslay estaba sentada sobre los escalones, a sus pies había una pequeña bandeja con agua dentro, la niña metía las manos y luego las sacaba completamente mojadas.

Dylan no supo en qué momento fue que se había acercado a ella hasta que Cheslay levantó la vista.

—No puedo tomar el agua con las manos —se quejó con voz chillona.

El niño frunció el ceño y dejó que la pelota rebotara sobre la calle hasta que esta rodó hacia la orilla, justo donde el agua corría hacia la alcantarilla.

—Es imposible —respondió.

Cheslay lo miró, con sus ojos azules casi leyendo su alma. Se sentía expuesto ante ella. Tragó saliva sonoramente.

—Solo debes creer que es posible y así podrás hacerlo —contestó con petulancia.

—¡Qué tonto suena eso! —replicó.

—Eres grosero. Además, no es tonto el querer mover el agua con las manos de un recipiente a otro. El tonto eres tú, por creer que no se puede hacer.

—Eres demasiado pequeña como para hablar de esa manera.

Cheslay puso los ojos en blanco y se levantó del lugar donde había estado sentada. Colocando las manos en jarras fue que respondió:

—Ya tengo cinco años — refunfuñó—. No soy pequeña.

Dylan se dio cuenta de dos cosas:

Una. Había retrocedido dos pasos a causa del tono de la niña.

Dos: A Cheslay le faltaba un diente, estaba mudando.

—Mami dice que tú serás mi amigo —dijo la niña con seguridad.

—Supongo que sí. —Se encogió de hombros—. Somos los únicos niños en todo este lugar. Tenemos que ser amigos.

Cheslay lo miró con sus ojos grandes y azules mientras Dylan tragó saliva.

—No quiero que tengamos que ser amigos, quiero que tú quieras serlo.

El niño sonrió. Estaba feliz de que ella pensara así.

—De acuerdo. Seamos amigos —Pactó. Y la niña le dio un fuerte apretón de manos.

Ni siquiera sabía cuándo fue que extendió su mano para poder sellar ese acuerdo, solo sabía que se sentía bien, tenía una amiga para toda la vida.

No tenía idea de lo que ese pacto significaría después. En ese simple apretón de manos había puesto toda su esperanza, fe, y humanidad.

Los días pasaban. Dylan y Cheslay estaban juntos todo el tiempo. La madre de Cheslay les daba clases de literatura, matemáticas, ciencias y a veces los dejaba correr libremente por el área residencial del complejo; pero con la condición de que nunca fueran a los laboratorios o áreas de prácticas.

Dylan apoyó las manos sobre la mesa y recargó su cabeza sobre ellas. Veía como el vapor salía de la taza de café, donde un poco antes pudo observar cómo la leche se mezclaba con el color negro de una forma casi mágica.

Amaba ver cómo su madre preparaba el desayuno, solo que no le gustaba comerlo.

—No has tocado la comida —observó ella.

—Es porque sabe extraña.

—Papi dice que tienes que comerla, es una dieta especial para ti. Tu amiga también la come —explicó su madre.

—Cheslay también cree que sabe extraña, tampoco le gusta.

—¿No te gusta mi comida?

—No, no me gusta lo que preparas para mí, sabe raro. Quiero comer lo que tú y papá coméis —pidió.

Su madre sacudió la cabeza en señal de desaprobación. Dylan recordaba el cabello de su madre, los rizos castaños, y la piel morena, también los ojos de color café oscuro. Se parecían demasiado, cada mañana al verse al espejo recordaba aquel rostro angelical y no el del monstruo de su padre. Le gustaba parecerse a mamá.

Pero solo eso recordaba de ella. No resonaba en su mente su voz, o su risa, tampoco su estatura. Solo habían quedado los rasgos de su rostro para recordarla.

—De acuerdo —dijo su madre y le regaló una sonrisa—. Si te acabas el jugo, el pan y el huevo, puedes salir a jugar con Cheslay, de lo contrario pasaras todo el día en casa estudiando ¿Trato?

—Trato. —Le correspondió el niño a la sonrisa.

Salió de la casa con una mueca de asco después de haber terminado su desayuno. Escuchó ruidos extraños detrás de la casa de al lado, que era la de Cheslay. Dylan dio la vuelta y se encontró con una pequeña figura que metía un dedo en su garganta para vomitar.

—¿Qué estás haciendo? —la reprendió.

La niña lo miró con ojos llorosos y cara pálida. Limpio la saliva con un gesto de la mano.

—La comida hace que… Es asquerosa. No sé por qué no podemos comer lo mismo que ellos. A nosotros nos dan cosas feas y ellos comen delicias. No es justo —se quejó.

—¿Y por eso vomitas? Es asqueroso. Si sigues así morirás de hambre.

Cheslay negó con la cabeza y se llevó un dedo a los labios para pedirle que guardara silencio.

—¿Prometes guardar un secreto?

—Creí que éramos amigos.

—Lo somos, y por eso confió en ti. Ayer entré al despacho de papi cuando nadie me veía, encontré un mapa de una red de túneles que están por debajo del complejo. Si lo seguimos podemos encontrar el almacén y comer galletas en vez de cosas que saben raro.

Dylan tragó saliva de una manera audible. El hacer eso lo asustaba muchísimo, pero tampoco podía fallarle a ella, ya que si algo lo asustaba más que romper las reglas era perder la amistad con Cheslay.

—De acuerdo —aceptó.

Jugaron juntos toda la tarde a la vez que planeaban su pequeño acto de rebeldía. Dylan hizo lo mismo que Cheslay con la comida, se obligó a expulsarla por medio del vómito, y se juró a si mismo que nunca volvería a hacer nada tan estúpido como eso. Cuán equivocado estaba en aquel entonces.

Salieron de sus respectivas casas a las nueve de la noche, una hora tardía para unos pequeños niños, escaparon de sus cuartos justo después de que sus madres los arroparon.

Dylan llevaba en su mochila una linterna y una tiza, ya que había leído en una historia que, si rayaba la pared, esta misma lo ayudaría a volver. Estaba seguro de que ella no había pensado algo tan brillante como eso. También tenía tres botellas de agua, por si les daba sed en su recorrido.

Se decepcionó un poco cuando vio que Cheslay llevaba las mismas cosas en su bolsa. «Patético, Dylan, realmente patético» pensó. Ella era tan o más inteligente que él.

Juntos salieron de la zona residencial y, siguiendo el mapa que Cheslay había encontrado, llegaron a los límites del complejo militar.

Él quedó sorprendido. No sabía que estaban rodeados por desierto. Había capas y más capas de arena por doquier.

—¿Qué pasa? —preguntó Cheslay.

—No sabía que estábamos aislados…

—¿No? ¿Cuánto tiempo llevas aquí?

—Nací aquí. Llevo toda mi vida en este lugar. —respondió.

Él sabía que solo tenía siete años, y que su vida no era tan larga, pero el saberse encerrado en ese lugar, el descubrir que había algo más afuera, lo hizo sentir pequeño.

Sacudió la cabeza y siguieron caminando. Cheslay se detuvo entre los arboles junto a la valla. Ella comenzó a pisar fuerte sobre un área específica, hasta que el lugar sonó hueco. Entre los dos quitaron la poca maleza que cubría una placa de metal, y juntos removieron la pesada tapadera. Fueron recibidos por un viento frío que podría traer muchos misterios con él.

A Dylan se le heló la sangre. Tenía miedo.

—H-hay que v-volver —tartamudeó.

—No, ya estamos aquí. Iré yo primero, si estás tan asustado —contestó la niña y entró en el oscuro agujero.

Pronto solo pudo distinguir el fulgor de la linterna de Cheslay. Se tragó su miedo con un profundo suspiro y la siguió. Él no sabía muchas cosas. No comprendía que esos túneles le revelarían cosas que no estaba preparado para saber. No percibía que el seguir a Cheslay en ese momento fue lo que determinó el hecho de que la seguiría por el resto de su vida.

Pero claro que no, él no sabía nada, porque en aquel entonces solo era un niño de siete años que buscaba galletas. Y a cambio, encontraría respuestas a preguntas que ni siquiera se había formulado aún.