Читать книгу Der Eine Million Kilometer Mann - Armando Basile - Страница 8

Der Cowboy

ОглавлениеDort unten im Süden, wo Armando am 6. Februar 1947 zur Welt kam, wird wenig Fahrrad gefahren. Zu heiß; außerdem habe man die Tradition nicht, sagen Italiener gern entschuldigend. Auch chaotisch ist es dort. Das ist zwar ein Vorurteil, aber sicher lebt man in Ugento anders, als im schweizerischen Uster oder im westfälischen Unna. Doch Armando verblüfft alle: Er ist methodisch wie ein Schweizer und präzise wie ein Preuße. König will er überhaupt nicht sein. Er hat immer schon den amerikanischen Westen geliebt und nennt sich einen Cowboy, mittlerweile einen „alten Cowboy“. Die Weiden und die Berge des Schwarzwalds genügen ihm ebenso wenig wie die Landstraßen Südbadens ― er braucht die ganze Welt. „Und dann weiter“ – wie oft sprach er das bei seinen Erzählungen aus! Immer weiter, weiter im Text, weiter auf der Reise, aufs Unbekannte zu.

In den 1950-er Jahren, in Armandos Kindheit, war der Western Domäne der Amerikaner. 1952 drehte Howard Hawks “The Big Sky” (mit Kirk Douglas), 1959 “Rio Bravo” (mit John Wayne und Dean Martin). Das waren epische Western, die heute noch zu den besten Filmen der Geschichte zählen. Armando erzählt:

„Als kleiner Junge, zehn oder zwölf Jahre alt, war ich fast jeden Abend im Kino. Ich brachte immer die Kleider eines Schneiders zu seinen Kunden. Eine seiner vier Töchter arbeitete im Kino, an der Kasse. Ich bin jeden Abend hingegangen: ‘Hallo, komm rein, ist gratis.‘ Ich habe Abenteuerfilme so sehr geliebt, Texas und Cowboy, die Leute mit Pferden, die abends in einem Saloon waren und dort Tanz, Musik und Schlägereien erlebten. Ich sagte mir: Wenn ich groß bin, will ich nach Texas. Ich habe auch immer das Büro geliebt, die Ordnung. Als ich in die Schweiz kam, habe ich mir schon am Bahnhof Prospekte von den Landschaften und Kantonen geholt. Ich bin immer noch für Abenteuer. Ich fahre und überlege immer: Ist es schön in der Gegend dort? Am Monument Valley habe ich Indianer gespielt und Fotos gemacht. Bin eben ein kleiner Junge geblieben.“

Ab 1968 begann dann die Zeit der Italo-Western von Sergio Leone mit der melodramatischen Musik von Ennio Morricone. „Für eine Handvoll Dollars“ und „Spiel mir das Lied vom Tod“ wurden meist in Almeria (Andalusien) oder in den Studios der römischen Cinecittà gedreht. In den „Spaghetti-Western“ prügelten sich Terence Hill und Bud Spencer durch die Welt. (Natürlich liebt Armando Spaghetti, vor allem, wenn er in Indien monatelang nur Reis zu kosten bekam.) Beide sind Italiener. Bud Spencer, der Dicke, kam 1929 in Neapel zur Welt, Terence Hill (als Massimo Girotti) zehn Jahre später in Venedig, und der Mann mit den unglaublich blauen Augen wuchs dann in Dresden auf und lernte nie richtig Englisch. Bud Spencer starb 2016 in Rom.

Von 2000 bis 2019 hatte Terence Hill riesigen Erfolg in seiner Rolle als Don Matteo, einem Priester, der wie weiland Don Camillo auf dem Rad mit wehender Soutane durch Gubbio in Umbrien fährt und Kriminalfälle löst, vorbei an den Carabinieri. Terence Hill sagte einmal über Don Matteo, er sei „ein Cowboy, ein Mann ohne Vergangenheit, von dem wir nichts wissen und über den alles noch zu entdecken ist“.

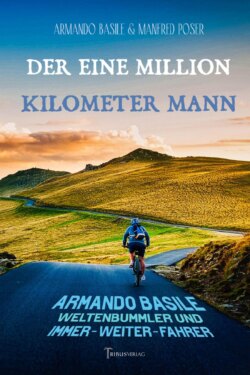

Noch wissen wir nichts (oder sehr wenig) über Armando Basile, den apulischen Fahrradfreak, aber wir werden Licht in seine Vergangenheit bringen und ihn sprechen lassen.

„Die Amerikaner lieben Abenteuermänner“, behauptet Armando in einem Interview (vor einer Abreise im Juni 2017). Sie, die Amerikaner, lieben den Cowboy, dessen Mythos bei der Eroberung des Westens entstand. Sein „Spirit“ mache uns zu Amerikanern, hat jemand gesagt. Der „Code of the West“ – die ungeschriebenen Gesetze aus der Zeit des Alten Westens, als noch kein Stacheldraht die Prärien und Plains durchzog ― gilt noch heute. In seinem Buch „Mythos Cowboy“ (2011) fasste E. Hank Klotz zusammen, was den Cowboy ausmacht, und es ist ein Kurzporträt Armando Basiles.

Oberstes Gesetz war, sein Manneswort zu halten. Hilfsbereit sollte man sein, ohne sich einzumischen. Der Cowboy kannte keine religiösen oder rassischen Vorurteile. Das Pferd war des Mannes wichtigster Besitz; der Pferdedieb wurde aufgehängt. Der Cowboy ist ehrlich, nett zu Kindern und alten Menschen, ein guter Arbeiter, ein Mensch mit reinen Gedanken und ein Patriot. Auch wenn er nach einem langen Tag im Sattel erschöpft ist, kümmert er sich erst um sein Pferd. Echte Cowboys reden nicht viel, sondern sparen sich ihren Atem auf (Armando braucht ihn zum Radfahren).

1890 wurde kaum mehr Vieh durchs Land getrieben. Die Erfindung des Stacheldrahts brachte US-Viehbarone dazu, ihr Land einzuzäunen, und nach Diebstählen gab es wahre Weidekriege. Die Sitten verwilderten. 1893, sagen die Historiker, endete die Pionierzeit, und damit galt auch der „Code of the West“ nichts mehr. Das Gesetz des Dschungels regierte. Damit war der Cowboy zum Mythos geworden und wurde nur mehr in Filmen heroisiert.

In Japan gab es den Samurai, der gleichfalls einen strengen Ehrenkodex kannte, immer unterwegs war und sich bei Kriegsherren verdingte. Unter den achtundvierzig Lehrsätzen für den Samurai nennt Yōchō Yamamoto (1659-1719) in seinem „Hagakure“ als die wichtigsten Entschlossenheiten, Bereitschaft zum Tod in jeder Sekunde, Hingabe an sein Amt, Toleranz, Demut und Harmonie. Was für den Cowboy sein Pferd und für Armando sein Fahrrad, ist für den Samurai sein Schwert, das er unablässig pflegt.

Der Schwertschmied Munechika, der vor tausend Jahren lebte, sagte über den Träger des Schwerts: „Er soll ein geistiger Mann, nicht ein brutaler Mensch sein. Seine Gesinnung soll im Einklang stehen mit der Seele, die die kalte Fläche des Stahls belebt. Die großen Schwertmeister sind nicht müde geworden, dieses Gefühl in die Herzen ihrer Jünger zu pflanzen. Wenn der Japaner sagt, das Schwert sei die Seele des Samurai, so muss man an all die Tugenden erinnern, von denen oben die Rede war: Treue, Selbstopferung, Ehrfurcht, Wohlwollen und Hingabe an den Glauben. Darin liegt das Wesen des Samurai.“

Der Film „Die sieben Samurai“ von Akira Kurosawa wurde von John Sturges 1960 als „Die glorreichen Sieben“ in den Westen verpflanzt. Armando Basile könnte ihn in seinem Kino gesehen haben.