Читать книгу Europas kleine Tiger - Christine Sonvilla - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

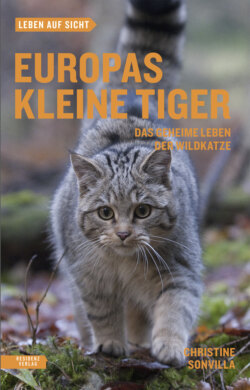

Kapitel 1 Alles für die Katz!

ОглавлениеDie Steinerne Wand macht ihrem Namen alle Ehre. Harte Granite durchziehen den Hang und lose Blocksteine, von Moos überwachsen, verlangen bedachte Schritte. Dazwischen ragen Rotbuchen, knorrige Eichen und Bergahorne aus dem steilen Gelände, in dem Brombeerbüsche und querliegendes Totholz das Vorankommen erschweren – zumindest aus Menschenperspektive.

»Jetzt ist es nicht mehr weit«, stellt Christian Übl fest, als er einen prüfenden Blick auf sein GPS-Gerät wirft. Seine Zielkoordinaten führen uns zur Wendlwiese, einem Platz, der für Besucher normalerweise nicht zugänglich ist. Unsere heutige Tour ist eine Ausnahme. Wir durchqueren die Steinerne Wand, bis sich der Wald lichtet, der Boden wieder in die Horizontale verlagert und wir das Rauschen der Thaya hören, die hier die Grenze zwischen Österreich und Tschechien bildet.

Am Rand der Wiese steckt ein Holzpflock im Waldboden. Er ist gut 50 Zentimeter lang, quadratisch und leicht aufgeraut. Und er hat eine Mission. Versehen mit einem markanten Duft, fungiert das unscheinbare Stück Holz als »Lockstock«, der auf Katzen eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausübt. »Komm und reib dich an mir«, scheint er ihnen zuzurufen.

Christian Übl untersucht den Lockstock genau und wird fündig. Die Konturen eines zarten, kaum ausmachbaren Haars zeichnen sich im Gegenlicht der kühlen Vorfrühlingssonne ab. »Das sieht verheißungsvoll aus«, freut er sich.

Ob es sich jedoch um das Haar einer Europäischen Wildkatze (Felis silvestris) handelt, die dem Wendlwiesen-Lockstock im niederösterreichischen Nationalpark Thayatal einen Besuch abgestattet hat, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest.

Genauso wenig war damals, im Februar 2011, als ich an einem Magazinartikel über die Rückkehr der Wildkatze nach Österreich arbeitete, klar, dass ich Jahre später in Sachen Wildkatze noch viel tiefer schürfen sollte. Vom Thayatal bis an die Ränder Europas habe ich seitdem einen Hauch Algarve, griechischen Sonnenschein, schottische Rauheit, Balkan-Pragmatik und deutsche Gründlichkeit inhaliert; stets auf der Suche nach dem, was die Wildkatze ausmacht.

Es veranlasst vielleicht zum Schmunzeln, warum gerade eine Österreicherin ein Buch über die Wildkatze schreibt, denn die scheue Jägerin streift bis dato in sehr überschaubaren Zahlen durch meine Heimat. Aber ist es nicht meist so, dass uns gerade das fasziniert, von dem wir wenig haben? So verwundert es auch kaum, dass in Mitteleuropa, vor allem in Deutschland, in den vergangenen Jahrzehnten die meiste Forschung dazu betrieben wurde. Auch wenn hier ungleich mehr Wildkatzen als in Österreich leben, nämlich geschätzte 5000 bis 7000 Tiere1, ist das etwa im Vergleich mit den Balkanländern verhältnismäßig wenig. Seriöse Zahlenschätzungen gibt es von Slowenien bis Griechenland zwar keine, aber die Europäische Wildkatze gilt dort vielerorts als häufige »Mitläuferin«. Immer wieder heißt es: »Die Wildkatze, die nehmen wir gar nicht so wahr, wir haben ja mit Wölfen, Bären, Luchsen und Goldschakalen genug zu tun.« Darüber hinaus ziehen viele Wissenschaftler, die auf dem Balkan aktiv sind, den Kürzeren. »Weil Wildkatzen keine Konflikte mit Jägern oder Nutztierhaltern heraufbeschwören und es auch praktisch keine Zoonosen – also von Wildkatze auf Mensch übertragbare Krankheiten – gibt, ist es schwierig an Fördermittel für die intensivere Erforschung der quasi unsichtbar lebenden Art zu kommen«, erzählt mir etwa Hubert Potočnik von der Universität Ljubljana.

Deutschland hat sich dagegen als Hochburg der Wildkatzenforschung etabliert, wo häufig Kongresse und Tagungen abgehalten werden. Im Nationalpark Bayerischer Wald findet sich der Sitz von EUROWILDCAT, einem Zusammenschluss von Forschenden aus aktuell 41 Wissenschaftsgruppen und 13 verschiedenen europäischen Ländern, die ihr Wissen und ihre Daten bündeln, um der Wildkatze noch intensiver auf den Zahn zu fühlen. Insbesondere in Sachsen-Anhalt hat die Wildkatzenforschung lange Tradition. Der bereits verstorbene Rudolf Piechocki, der als Zoologe an der Martin-Luther-Universität in Halle tätig war, hat ein noch heute viel beachtetes Grundlagenwerk geschaffen, das auf einer Fülle von Messungen, Beobachtungen und detaillierten Auflistungen fußt, die zum Großteil aus dem Ostharz stammen.2 Das dürfte auch den Forschungsnachwuchs beeinflusst haben.

Despina Migli, eine aufgeweckte Griechin, die gerade Pionierarbeit leistet, um den Status der Hellas-Wildkatzen erstmalig zu erfassen, schmunzelt, als sie sich an eine Wildkatzentagung in Rheinland-Pfalz erinnert: »So viel Forschung, wie in Deutschland betrieben wird, da könnte man fast annehmen, die Wissenschaftssprache für die Wildkatze müsste Deutsch sein.«

Ein paar Jahre bevor ich mit dem heutigen Nationalpark-Direktor Christian Übl die Wendlwiese besuchte, schrieb der Nationalpark Thayatal Schlagzeilen. Seit den 1950ern galt die Wildkatze in Österreich als »ausgestorben« oder »verschollen«3, aber 2007 gab sie ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Das Aufstellen von rund 25 bedufteten Holzpflöcken, die im Zoologenjargon als »Lockstöcke« bezeichnet werden, hatte in den Thayatalwäldern Wirkung gezeigt. Anhand hängen gebliebener Haare und der in ihnen gespeicherten Erbsubstanz ließ sich die Europäische Wildkatze erstmals wieder in Österreich nachweisen.

Das kam in meiner Heimat einem positiven Naturschutzerdbeben gleich und mündete 2009 in der Gründung der Plattform Wildkatze, die Akteure aus Wissenschaft, Naturschutz, Forst- und Jagdwirtschaft bündelte, um mehr über die Wildkatze in Österreich herauszufinden und sich für ihren dauerhaften Schutz einzusetzen.

Seither hat sich einiges getan. Mehr als 660 Meldungen über echte oder vermeintliche Wildkatzen sind bei der Meldestelle der Plattform bisher eingegangen, davon haben sich bisher 57 als eindeutige Nachweise entpuppt (Stand Ende 2020). Ingrid Hagenstein vom Naturschutzbund Österreich, die sowohl die Plattform als auch die dazugehörige Koordinations- und Meldestelle seit Anbeginn leitet, verrät uns, für welche Gebiete sie besonders zuversichtlich ist: »Neben dem Nationalpark Thayatal sieht es in Kärnten und in der Wachau am verheißungsvollsten mit einer Wildkatzenpopulation aus.« Allein von Jänner bis Mai 2020 lieferte die im Verborgenen lebende Katze in einem Wachauer Hangwald, der den Thayatalwäldern in vielerlei Hinsicht ähnelt, rund 40 Schnappschüsse via Wildkamera. Darüber hinaus ließ sie sich punktuell schon in allen Bundesländern bis auf Wien und Salzburg blicken. Bemerkenswert sind die Begegnung eines Jägers mit einer Wildkatze im Tiroler Paznauntal auf 1150 Metern Seehöhe und der Fund einer toten Wildkatze auf 1600 Metern in der Steiermark.4 Derartige Höhenluft schnuppern Wildkatzen für gewöhnlich nicht, und abgesehen von diesen beiden isolierten Fällen trudelten bisher keine weiteren Indizien für vergleichbar pionierhafte Wildkatzen ein, zumindest nicht aus Österreich.

Das mag auch daran liegen, dass es nach wie vor schwierig ist, in Österreich im großen Stil nach der Wildkatze zu suchen. Obwohl die scheue Jägerin seit Jahren eindeutige Spuren hinterlässt, wird sie auf der nationalen Roten Liste nach wie vor als »ausgestorben« geführt. Die Konsequenz daraus: Es fehlt Geld für zielgerichtete Naturschutzarbeit. Das ändert sich aber nur, wenn sich der Gefährdungsstatus ändert. »Wir brauchen dringend Nachweise für eine erfolgreiche Fortpflanzung der Wildkatze in Österreich, erst dann kann sie neu eingestuft werden, als ›vom Aussterben bedroht‹«, sagt Ingrid Hagenstein. Sobald sich die Tiere nämlich vermehren, gibt es sehr wahrscheinlich auch eine Population. Ab diesem Zeitpunkt greifen die europäischen Naturschutzverpflichtungen, die für gefährdete Tierarten wie die im Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie verankerte Wildkatze5 einen »günstigen Erhaltungszustand« verlangen. Und spätestens dann müssen umfangreichere Fördermittel auf die Beine gestellt werden.

Vielleicht hat sich das ockergrau melierte Wesen mit den tigerähnlichen Streifen nie ganz aus unseren Wäldern verabschiedet und hat an verschwiegenen Rückzugsorten inkognito überlebt. »Es mag Zuwanderung etwa aus Deutschland geben, aber ich gehe auch davon aus, dass die Wildkatze nie ganz ausgestorben war«, mutmaßt Experte Christian Übl.

Hundertprozentig wissen werden wir es nie. Klar ist dagegen, dass das Tier scheu ist, sich von Menschen in der Regel fernhält und – zumindest in hiesigen Breiten – zurückgezogen in den Wäldern lebt. Wie ein Phantom.

Ist das Grund genug, einer einzigen Art ein ganzes Buch zu widmen? Ist es heutzutage überhaupt noch sinnvoll, sich mit einem Tier so intensiv zu beschäftigen?

Heute muss alles »nützlich« sein. Und was »nützlich« ist, lässt sich im besten Fall in Geld aufwiegen. Statt von Wildkatzen, Füchsen und Mardern, von Stieleichen, Eschen und Weißtannen, von Türkenbund, Diptam und Perlgras oder von Weinbergschnecken, Hirschkäfern, Schleimrüblingen, Koboldmoosen und Bartflechten zu reden, abstrahieren wir lieber und nennen es »Ökosystemleistungen«.6 Wie viel eine Wildkatze wert ist, lässt sich schwer sagen, dagegen ist ein Stück Ozean oder Land leichter quantifizierbar. Eine Studie aus dem Jahr 2012 taxierte zehn Großlebensräume, vom Grasland über tropische und temperate Wälder bis hin zu Küstenlebensräumen und Korallenriffen, auf Werte zwischen 490 und 350 000 Dollar pro Jahr und Hektar.7

Ob diese Form der Quantifizierung zielführend ist, um uns den Wert der Natur näherzubringen, darüber scheiden sich die Geister. Hubert Weinzierl, der von 1969 bis 2002 als Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern fungierte und federführend daran beteiligt war, die Wildkatze ab den 1980er-Jahren wieder in Bayern heimisch zu machen, formuliert es im 2001 erschienenen Buch »Die Wildkatze. Zurück auf leisen Pfoten« folgendermaßen: »Umweltschutz […] ist berechenbar in Zeit und Geld und Grenzwerten. Luftreinhaltung und Gewässersanierung leuchten jedem ein und sind […] konsensfähig geworden. Die Libellen in den Flussauen oder die Collembolen in der Handvoll Erde, der Pirolruf und die Wildkatze sind es noch nicht.«8 Ihr Geldwert lässt sich eben nicht beziffern, obwohl sauberes Wasser, gesunde Böden und reine Luft mit all den Lebewesen, die die Biosphäre bewohnen, untrennbar verbunden sind.

Das wird uns spätestens dann bewusst, wenn Ökosysteme nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten. Nährstoffe, die in einen See gelangen, lösen sich nicht einfach auf, sondern regen das Pflanzenwachstum an. Je mehr Nährstoffe, desto mehr Pflanzen. Meist sind es die Algen, die am raschesten auf Nitrat- und Phosphorschübe reagieren. Sobald sie jedoch absterben, beginnen Kleinlebewesen wie Schnecken, Käfer oder Bakterien mit deren Zersetzung, wobei sie große Mengen an Sauerstoff veratmen, bis schließlich nichts mehr übrigbleibt. Der See »kippt«, die Fische treiben mit dem Bauch nach oben im Wasser.

Jedes Rädchen hat eine Funktion, oft auch mehrere, und interagiert mit den anderen Rädchen. Raubtiere beziehungsweise Beutegreifer, wie sie heute oft wertneutral bezeichnet werden, sind ebenfalls Rädchen im Gefüge des Lebens. Wölfe dezimieren Pflanzenfresser wie Rothirsche oder Rehe, üben Druck auf kleinere Räuber wie Fuchs und Goldschakal aus und überlassen die Kadaver ihrer Beutetiere Geiern und Adlern. Braunbären sorgen dafür, dass Pflanzen wie Heidelbeeren besser keimen, nachdem sie einmal ihren Verdauungstrakt passiert haben. Und Wildkatzen? Die effizienten Jägerinnen regulieren gemeinsam mit anderen kleinen Räubern Wühl-, Scher-, Waldmäuse und Co. Wir Menschen ignorieren diesen »Wert« gern, weil Beutegreifer etwa um dieselbe Ressource mit uns konkurrieren, weil sie uns selbst bedrohlich werden könnten oder uns schlichtweg stören. In früheren Jahrhunderten regelte man das einfach, indem die Gefährlichkeit der verschiedenen Arten maßlos übertrieben wurde. Erzählungen berichteten von Wölfen und Bären, die Gehöfte oder Dörfer der Menschen attackierten, oder von Bartgeiern und Steinadlern, die kleine Kinder durch die Luft entführten. Der gezielte Rufmord zeigte seine Wirkung, auch bei der Wildkatze.9

Hubert Weinzierl meint, dass die Frage nach dem Wert einer Wildkatze in letzter Instanz eine Frage der Moral sei und der Einsicht bedürfe, »dass jede Art ein Lebensrecht wie wir selbst und einen Wert an sich besitzt«.10 Viele werden dem zustimmen, aber es bleibt der berechtigte Zweifel, ob uns dieser philosophische Ansatz im Innersten berührt. Inspirieren uns vielleicht eher die konkreten Ökosystemleistungen oder das Wissen über die Zusammenhänge in der Lebenswelt, um Libelle, Pirol oder Wildkatze wertzuschätzen und vielleicht sogar aktiv für sie einzutreten?

Ich schätze, die Botschaft kommt erst dann an, wenn sie an ein Aha-Erlebnis geknüpft ist. Andrea Andersen sieht das ähnlich. Beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), einem der größten deutschen Umweltverbände, ist sie verantwortlich für die Freiwilligeneinbindung rund um die Wildkatze und sie weiß, wie nachhaltig es die Menschen prägt, wenn sie sich bei der »Lockstock-Betreuung« engagieren: »Durch die regelmäßigen Kontrollen der Lockstöcke nehmen die Menschen die Natur intensiv wahr. Selbst wenn sie keine Hinweise auf Wildkatzen entdecken, lernen sie deren Lebensraum kennen, beobachten andere Tierarten und erleben den Wald zu unterschiedlichen Witterungen und Tageszeiten. Viele genießen es einfach, Zeit im Wald zu verbringen.« Gekommen sind sie wegen der Wildkatze, entdeckt haben sie die Vielfalt der Natur.

In Deutschland und Österreich investieren annähernd gleich viele Menschen, rund 45 Prozent, Zeit in unbezahlte Arbeit, vor allem Sportvereine stehen hoch im Kurs.11 Beim Umwelt-, Natur- und Tierschutz ist mit 3,5 Prozent Beteiligung in der Bevölkerung noch Luft nach oben.12

Für mich selbst stellt sich die Frage nach dem Wert gar nicht, einfach deshalb, weil mich jede Tierart, mit der ich mich intensiver beschäftige, fasziniert. Die Wildkatze bildet da keine Ausnahme. Sie ist aber auch unabhängig von meiner wohlwollenden Voreingenommenheit deshalb spannend, weil sie sich mancherorts in Europa wieder ausbreitet, Lebensräume in Anspruch nimmt, bei denen man das nicht für möglich gehalten hätte, und sie trägt in ihrem Namen jenes Prädikat, das in Europa seit einigen Jahren immer mehr Gewicht bekommt: die Rückkehr des Wilden. Auf keinem anderen Kontinent erleben wir aktuell ein vergleichbares Comeback der Wildtiere. Wisente, Wildpferde, Bären, Wölfe, Luchse oder Vielfraße, sie alle werden entweder aktiv gefördert oder wandern von selbst wieder ein. Fast alle Länder Festlandeuropas verfügen über zumindest eine große Beutegreiferart, die sich fortpflanzt und dauerhaft ansässig ist.13 Die Europäische Wildkatze – wenn auch ein kleines Raubtier – ist eine strahlkräftige Botschafterin für das Wiedererstarken des Wilden in unserer Mitte. Vielleicht kann sie sogar als Vermittlerin für ihre großen, teils noch sehr unbeliebten »Kollegen« agieren.

Die Wildkatze taucht in unseren Breiten unstet, aber immer wieder einmal in Tageszeitungen, TV und Rundfunk auf. Sie fungiert als Protagonistin in Kinderbüchern, in Bildbänden; unlängst erschien sogar ein mehrfach ausgezeichneter Film über die Rückkehr der Wildkatze nach Thüringen14. Die Fülle an wissenschaftlicher Literatur – seit der Monografie von Rudolf Piechocki – ist sowieso überbordend, und skurrilerweise begegnet einem das aparte Tier – wenn auch in anderer Gestalt – sogar in Dreigroschenromanen. Zu den Klassikern zählen wohl der »Der Highlander und die Wildkatze«, »Der Pirat und die Wildkatze« oder mein Favorit »Die Zähmung der Wildkatze«. Dann mal viel Glück beim Zähmen …

Ein umfassender Blick auf diese charismatische Art, von den schottischen Highlands bis hin zum Kaukasus, vom Ätna bis hin zu den Karpaten, fehlt aber bis dato und das ist der Ansporn für dieses Buch. Freilich komme auch ich nicht drum herum, Mitteleuropa und speziell Deutschland verstärkt ins Visier zu nehmen, aber ich gelobe, immer wieder über den Tellerrand unserer unmittelbaren Nachbarschaft hinauszulinsen, um so tief wie möglich in die Faszination Wildkatze einzutauchen.

Nach wie vor sind viele Menschen quer durch Europa der Meinung, dass die Wildkatze nichts anderes sei als eine verwilderte Hauskatze. Im Griechischen gibt es nicht einmal einen Unterschied zwischen den beiden Wörtern: »Wildkatze und Streunerkatze klingen bei uns genau gleich«, erzählt mir die Forscherin Despina Migli.

Dabei haben wir es mit einer eigenständigen Art zu tun, die in Europa vor ungefähr 450 000 bis 200 000 Jahren erstmals aufgetaucht ist15 und aktuell in 34 Ländern unseres Kontinents vorkommt. Konkret sind das Großbritannien mit Schottland, Portugal, Spanien, Andorra, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, die Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien, die Slowakei, Tschechien, Polen, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Albanien, Bulgarien, Rumänien, der Kosovo, Nordmazedonien, Griechenland, die Türkei, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Russland, Moldawien und die Ukraine.16 Vollständigkeit muss sein.

Die für Wildkatzen geeigneten Lebensräume quer durch Europa sind aber keineswegs vollständig besetzt. Die Art lebt in größeren und kleineren Populationen, die ein zum Teil stark voneinander isoliertes Dasein fristen. Das bedeutendste geschlossene Wildkatzenvorkommen Mitteleuropas erstreckt sich derzeit von der Eifel im Westen Deutschlands, über die französischen Vogesen bis hin zu den Ardennen Belgiens und Luxemburgs.17 Allein im Pfälzerwald, der im rheinland-pfälzischen Teil der Eifel liegt, werden 3000 Wildkatzen vermutet.18

Mit genauen Zahlen ist das aber so eine Sache. Kaum ein Wissenschaftler, ich korrigiere, kein Wissenschaftler freut sich, danach gefragt zu werden. Die genaue Anzahl durch unsere Länder streifender Wildkatzen ist einfach viel zu schwer abzuschätzen. Einzig für Deutschland existieren gegenwärtig verlässlichere Angaben, die auf intensiven Erhebungen mithilfe der Lockstöcke und auf der Zusammenarbeit mit dem Senckenberg Forschungsinstitut fußen, das in puncto Wildkatzengenetik europaweit führend ist.

Da aber die Systematik der Felidae, der Familie der Katzen, 2017 komplett überarbeitet wurde, findet gerade eine Neubewertung von Status und Gefährdungsgrad der Europäischen Wildkatze statt, inklusive des Versuchs, ihr zahlenmäßig beizukommen. »Vernünftige Zahlen fehlen europaweit, aber mithilfe der vorhandenen Dichteangaben arbeitet die IUCN, die Weltnaturschutzunion, gerade intensiv daran, Schätzungen zu generieren, freilich mit gewissen Schwankungsbreiten«, erzählt mir dazu Peter Gerngross. Der in Wien ansässige Wildkatzenexperte ist Teil der IUCN Cat Specialist Group, die für die Neubewertung verantwortlich ist. Dichteangaben sind in der Tat das Einzige, was einem entgegenspringt, wenn man auf der Suche nach Zahlen in der Literatur stöbert. Im Schnitt rechnen die Experten in geeigneten Landschaften Mitteleuropas mit einer Dichte von zwei bis fünf erwachsenen Wildkatzen pro zehn Quadratkilometern.19 Auf der Fläche des bayerischen Chiemsees würden also statistisch gesehen 16 bis 40 Wildkatzen Platz finden.

Mancherorts in Europa sind die heimlich lebenden Katzen auf dem Vormarsch, etwa in der Schweiz, wo sie sich ausgehend vom Jurabogen über das teils flache, teils hügelige Mittelland in Richtung Alpen auszubreiten scheinen. In Deutschland sorgte ein im Straßenverkehr verunglücktes Tier, das im Herbst 2018 nur 25 Kilometer südlich von Berlin entdeckt wurde, für Furore.20 Damit gab es erstmals einen Hinweis auf Wildkatzen in Brandenburg. Auch in der Lüneburger Heide Niedersachsens, an der Pforte zu Hamburg und damit so weit nördlich wie noch nie zuvor, haben Wildkatzen schon Lebenszeichen von sich gegeben. Anders präsentiert sich die Lage dagegen rund 1800 Kilometer Luftlinie weiter südwestlich in Europa. Während es florierende Populationen im Norden der Iberischen Halbinsel gibt – vom Kantabrischen Gebirge bis hin zu den Pyrenäen im spanisch-französischen Grenzgebiet –, steht es um jene weiter südlich deutlich schlechter. Vom gesamten Balkan hört man keine Wehklagen, dafür kämpfen die schottischen Wildkatzen ums pure Überleben.

Abgesehen von Schottland gibt es inselbewohnende Wildkatzen nur auf Sizilien und möglicherweise auf Kreta. An das Vorkommen auf der griechischen Insel ist allerdings ein großes Fragezeichen geheftet. »Wenn es sich tatsächlich um Felis silvestris handeln sollte, dann müssen die Tiere ursprünglich von Menschen eingeführt worden sein. Anders ist es nicht nachvollziehbar, wie die Katzen auf das weit vom Festland entfernte Kreta hätten gelangen sollen«, erklärt Peter Gerngross. Es wäre aber auch denkbar, dass es sich bei der vermeintlichen Europäerin überhaupt um eine andere Art, nämlich um die Afrikanische Falbkatze (Felis lybica) handelt. Im »schlimmsten Fall« könnten es schlicht und ergreifend verwilderte Hauskatzen sein. Vom Aussehen her, meint die Griechin Despina Migli, besäßen die auf Kreta beheimateten Tiere Merkmale von beiden Arten, den schlanken Körper hätten sie von Felis lybica, den buschigen Schwanz mit der schwarzen Spitze von Felis silvestris. Eine Untersuchung soll bald Licht in die Angelegenheit bringen. Für die Kreter, die sehr stolz auf ihre mutmaßlichen Europäerinnen sind, bleibt zu hoffen, dass das Ergebnis keine bittere Pille wird.

Auf Sizilien ist die Lage dagegen eindeutig. Aber auch hier fällt die Europäische Wildkatze durch eine Eigenart auf. Im Vergleich zu ihren Artgenossen am Festland findet sich viel mehr Schwarz in ihrer Fellfärbung. Die Unterschiede sind aber meist so fein, dass sie nur den Kennern ins Auge springen, denn im Prinzip schauen die Tiere einander sehr ähnlich, gleich ob sie hierzulande oder an der türkischen Schwarzmeerküste ihrer Wege ziehen. Ihre ockergelbe Fellfarbe erinnert an trockenes Gras und ist durchsetzt von verwischt-schwarzen Tigerstreifen.21 Würde man jedoch den Blick von West- nach Osteuropa schweifen lassen, fiele auf, dass es im Kollektiv gesehen eine leichte Variation gibt, nämlich eine Abnahme der Fellzeichnung – von kontrastreich in Richtung immer verwaschener. Am äußersten Rand der Verbreitung, im Südosten der Türkei und am Südrand des Kaukasus, endet schließlich das Hoheitsgebiet der Europäischen Wildkatze und überlappt mit jenem der Asiatischen Wildkatze (Felis lybica ornata). »In diesem Gebiet gibt es Individuen, die wie unsere Wildkatzen aussehen, aber schwarz gepunktet sind wie Felis lybica ornata«, weiß IUCN-Experte Peter Gerngross zu berichten. Die belebte Welt kennt eben keine scharfen Linien, sondern nur fließende Übergänge, das ist bei den Katzen nicht anders.

Während über so manch andere Säugetierart kaum etwas bekannt ist, weiß man über die scheue Wildkatze erstaunlich viel. Neben den Haaren, die sie gerne an Lockstöcken deponiert, sind es auch ihre Hinterlassenschaften, ihre Spuren im Schnee, Schnappschüsse von Wildkameras und Informationen von GPS-Halsbandsendern, die bei den Forschern begehrt sind. Obwohl einiges bei der Datenakquise schiefgehen kann – von zu früh abgestreiften Sendern über zu alte Kotproben beziehungsweise zu schlechtes Haarmaterial, das sich nicht mehr für die genetische Analyse eignet, bis hin zu Wildkameras, die abhandenkommen –, bleibt noch immer genügend übrig, um allerlei Einblicke in die Lebenswelt dieser geheimnisvollen Art zu erhaschen.

Was man findet, hängt aber auch davon ab, wo man sucht. Bis vor Kurzem wurden Wildkatzen in Mitteleuropa nur im Wald gesucht. Nun wird verstärkt auch im Offenland nach ihnen Ausschau gehalten und der Name Felis silvestris, der so viel wie »Waldkatze« bedeutet, muss in Zukunft wohl etwas freier ausgelegt werden.22

Trotz all der verfügbaren Technik gestaltet sich die Arbeit an einem derart heimlich lebenden Tier als Herausforderung und mutet ein wenig wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen an. Aus den Mosaiksteinen, die uns die Katze bisher offenbart hat, versuche ich dennoch ein Bild von einem Wildtier zu zeichnen, das nicht nur mich in seinen Bann zieht, sondern auch viele Forscher. Mehr als einmal habe ich das Funkeln in ihren Augen gesehen, wenn sie von ihrer Motivation erzählten, die Wildkatze zu erforschen. Und das, obwohl viele ihr »Forschungsobjekt« kaum zu Gesicht bekommen. »Ich arbeite seit mittlerweile fast 40 Jahren als Biologe, habe einige Male Luchse, viele Male Wölfe, aber Wildkatzen bisher nur zweimal in meinem Leben gesehen«, sagt etwa Henryk Okarma, der in Polen zu verschiedenen Wildtieren forscht. Zsolt Biró, der an der Szent-István-Universität in der mittelungarischen Stadt Gödöllő arbeitet, war noch gar keine Wildkatzensichtung vergönnt: »Das Tier interessiert mich sehr, aber es ist ein großes Problem, dass es so gut wie unsichtbar ist.« Schon öfter Glück hatte dagegen Hubert Potočnik von der Universität Ljubljana. »Wenn man ihre Tagesruheplätze kennt, stehen die Chancen auf Sichtungen recht gut«, sagt er und fährt fort: »Mich begeistert, dass sie so selbstbewusste Tiere sind und gezielt abwägen, was sie als Gefahr erachten und was nicht.« Nur weil sie einen Menschen riechen oder sehen können, heißt das nämlich nicht, dass sie gleich Reißaus nehmen. Potočnik berichtet, dass er sich manchmal auf 30 oder 40 Meter annähern könne, bevor die Katze auf »Gefahrmodus« umschalten würde.

Manchmal aber überrascht es beide, Forscher und Katze. »Die Geschichte ist total verrückt, aber wahr«, beginnt Stefano Anile. »Ich war gerade dabei, am Ätna in Sizilien nach Wildkatzenlosung zu suchen, als ich plötzlich in meiner Bewegung erstarrte. Wie ein Flamingo stand ich auf einem Bein und wagte gute 30 Sekunden lang nicht mich zu bewegen, denn direkt neben mir saß eine Wildkatze versteckt im Gras. Ich hätte sie mit meinem ausgestreckten Bein berühren können, so nah war sie mir.« Er dachte an die Kamera in seiner Tasche, um diese einmalige Situation zu dokumentieren. Als Tierfotografin kann ich diesen Drang nachvollziehen, andererseits ahnte ich schon, was mir der italienische Forscher, der in den USA arbeitet, als Nächstes erzählen würde. »Sobald ich nach meiner Kamera griff, machte die Katze zwei enorme Sprünge! Ich habe später nachgemessen, es waren fünf Meter aus dem Stand. Das war wie ein Katapult!«, beschreibt er diesen verblüffenden Moment und wirkt dabei noch immer ein wenig fassungslos. »Das Beste kommt aber noch«, sagt er. »Nachdem ich meine eingefrorene Haltung löste, sprang auch noch ein Kaninchen aus dem Gras davon. Die Wildkatze und ich, wir blickten uns in die Augen und sie schien zu sagen: ›Warum um alles in der Welt jetzt und hier?!‹«

Während sie die einen geradezu abgöttisch lieben, sehen sie die anderen nüchtern. In früheren Zeiten war man sich dagegen einig: Die Wildkatze wurde kollektiv gehasst und verfolgt, mit verschiedensten Methoden zur Strecke gebracht, um dem übergeordneten Ziel, der Ausmerzung allen »Raubzeugs« näher zu kommen. So hat man sie zum Riesenvieh überzeichnet, das alles meuchelt, was es zu greifen bekommt. In einem Handbuch für Jäger, Landwirte und Förster aus dem Jahr 1912 heißt es deshalb: »Sie gehört somit zu den schädlichsten Raubtieren unserer Heimat, und es dürfte selbst dem größten Tierfreund schwer werden, ihrem Leben irgendeine sympathische Seite abzugewinnen.«23

Heute sieht das freilich anders aus. Gleichzeitig ist das Bild, das viele Menschen von der Wildkatze haben, nach wie vor von Missverständnissen geprägt. Widerspenstige Hauskatzen werden in einen Topf mit Europäischen Wildkatzen geworfen und überbordende Liebesbekundungen zeugen von einem fehlgeleiteten Wildtierverständnis (»Die ist so süß. Darf ich die mitnehmen?«). Wildkatzen sind alles andere als Streicheltiere, trotzdem werden sie mitunter vom Waldspaziergang mit nach Hause genommen, fälschlicherweise und in guter Absicht, aber der Schaden ist damit schon angerichtet. Gut, dass es Menschen gibt, die sich bei solch unglücklichen Verwechslungen der Wildtiere annehmen und alles dafür tun, um sie wieder in die Natur entlassen zu können.

Während die einen einfach über die Tiere stolpern, müssen Forscher all ihren Grips bemühen, um den Waldkatzen Informationen abzuluchsen. Dabei wenden sie regelrechte CSI-Methoden an, wie sie sonst nur bei der Aufdeckung von Kriminalfällen zum Einsatz kommen. Manchmal aber ist es auch der Zufall, gekoppelt mit einer gehörigen Portion Glück, der dazu führt, dass die Tiere ihre Verstecke preisgeben. In Österreich weiß man diese schicksalhaften Fügungen zu schätzen.

Apropos »Waldkatze«. Wie viel Wald steckt in dieser Katze eigentlich drin? »Für mich ist die Wildkatze immer noch ein Steppentier!«, sagt Biologe Manfred Trinzen aus der Eifel. Und wie war das mit dem Einzelgängertum? Abgesehen von Löwen gelten Katzen in der Regel als notorische Einzelgängerinnen oder haben manche von ihnen, wie die Wildkatze, vielleicht doch eine soziale Ader?

All dem möchte ich auf den folgenden Seiten auf den Grund gehen, genauso wie dem heiklen Thema des Fremdgehens bzw. seiner Konsequenzen. Wildkatzen lassen sich nämlich – mal mehr, mal weniger – auch mit Hauskatzen ein. Möglichkeiten dafür gibt es genug. Mehr als 77 Millionen Hauskatzen herrschen in den Ländern der Europäischen Union über Sofas und Vorgärten.24 In Schottland sorgt diese artübergreifende Liaison für berechtigte Sorgenfalten. Sorgen bereiten auch die vielen zivilisatorischen Einschnitte in die Landschaften Europas, die Wildtiere zu gefährlichen Spießrutenläufen veranlassen. Gleichzeitig fungiert die Wildkatze als Hoffnungsträgerin für sich selbst und viele andere Arten, denn mit ihr als charismatischer Flaggschiffart soll die Verbindung von Lebensräumen vorangetrieben werden. 20 000 Kilometer Vernetzungen quer durch Deutschland lautet die ambitionierte Zielvorgabe. Beim Lokalaugenschein in Thüringen konnte ich mir ein Bild davon machen, wie weit diese Visionen gediehen und wie realistisch sie sind.

Ein Puzzleteil fehlt aber noch immer. Als Tierfotografin liebäugle ich schon seit Jahren damit, eine Europäische Wildkatze mit der Kamera einzufangen. Jetzt ist die Zeit reif. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass die scheuen Katzen alles andere als einfach zu erwischen sind. Auch habe ich keine 40 Jahre Zeit, um ein, zwei Sichtungen zustande zu bringen, das würde die Veröffentlichung des Buches wohl geringfügig verzögern.

Es braucht also eine Geheimwaffe, die sich über die letzten Jahre bei vielen scheuen Wildtieren schon mehrfach bewährt hat. Es braucht »Operation Fotofalle«, sprich eine hochauflösende Spiegelreflexkamera, ein Weitwinkelobjektiv, eine Kiste, in der alles verstaut wird, Blitze und Bewegungsauslöser, Spanngurte und Klettverschlüsse.

Vielleicht gelingt es mit diesen vereinten Kräften von Wort und Bild, ein Wildtier, das regelmäßig mit unseren schnurrenden Hauskumpanen verwechselt wird, als eigenständige, emanzipierte Art zu etablieren, die aus ihrem Schatten und jenem ihres »großen Bruders« tritt. Der Luchs ist nämlich nicht die einzige wilde Katze Europas. Neben ihm funkeln die grünen Augen von »Europas kleinem Tiger« und verleihen unserem Kontinent einen Hauch Exotik, einen Touch Arroganz und ganz viel Eleganz. Die Wildkatze ist zurück!