Читать книгу Europas kleine Tiger - Christine Sonvilla - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

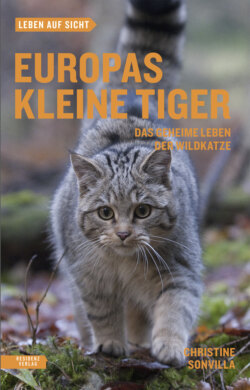

Eine gefährliche Bestie

ОглавлениеAber ist es nicht sowieso viel zu gewagt, das Hoheitsgebiet der Wildkatze zu betreten, wo sie es doch faustdick hinter den Ohren haben soll? Immerhin wird ihr nachgesagt, sie sei eine gerissene »Bestie«, ein »echter Wütherich, dem zum Tiger nichts als die Größe fehlt«.2 Zumindest war man in früheren Jahrhunderten davon felsenfest überzeugt. Sogar etablierte Zoologen fabulierten anno 1859 – als andernorts Charles Darwin gerade sein bahnbrechendes Werk »Über die Entstehung der Arten« veröffentlichte – von einem der »blutgierigsten und grimmigsten Raubthiere«3 und bescheinigten der Wildkatze selbst 1971 noch, dass sie unter den Säugetieren Europas jene Art wäre, die besonders zum »Riesenwuchs« neigen würde.4

Ausschweifendes Jägerlatein und ernstzunehmende Forschung ließen sich lange Zeit schwer voneinander trennen, deshalb wurden überzogene Gewichtsangaben von bis zu zwölf Kilogramm schweren Wildkatzen leichtfertig als Faktum akzeptiert. In der Slowakei sollen die Riesenkatzen sogar 15 bis 18 Kilo auf die Waage gebracht haben.5 Nachkontrolliert hat lange Zeit niemand.

Vielleicht basierten diese Angaben aber auch einfach auf Übersetzungsfehlern und Verwechslungen mit Luchsen? So ist anzunehmen, dass der Verfasser eines französischen Jagdbuches, welches eine der ältesten Darstellungen von Wildkatzen in Europa zeigt, vermutlich selbst nie eines der Tiere zu Gesicht bekommen hat. Laut dem Werk, das um 1400 entstanden sein dürfte, gibt es verschiedene Wildkatzen, wovon manche die Größe von Leoparden erreichen und sogar Hirsche attackieren.6 Das klingt verdächtig nach einer Vermischung von Luchs und Wildkatze und spiegelt sich auch in den Abbildungen wider. Neben einer gestreiften Katze tummeln sich auf der Buchseite vor allem getupfte Katzen, die an den Luchs erinnern, bis auf ein Detail. Alle gezeichneten Tiere weisen einen langen Schwanz auf und das ist nur typisch für die Wildkatze.7

Heutzutage wissen wir, dass sie größenmäßig mit der Hauskatze vergleichbar ist und um die acht Kilogramm Maximalgewicht erreicht, wobei das auch nur auf die Männchen zutrifft, und das nur im Spätherbst, wenn die Fettdepots für den Winter prall gefüllt sind.8 Der bisherige Rekordhalter unter den Katern wurde im Dezember 2013, totgefahren, im bayerischen Spessart entdeckt und wog stolze 8,5 Kilogramm.9 Das schrammt haarscharf an der Fettleibigkeit vorbei.

Aber dann ist auch Schluss, sogar für die schottische Wildkatze. Als ich einen Forscher frage, wie sich diese von ihren Festlandkollegen unterscheiden würde, erwidert er schmunzelnd: »Sie trinkt viel Whisky.« Gut, das war natürlich klar, aber viele Superlative, die nach wie vor über die schottische Wildkatze kursieren und sie noch wuchtiger und schwergewichtiger darstellen – mit bis zu neun Kilogramm wiegenden Individuen –, sind allesamt mit Vorsicht zu genießen.10

Im Schnitt wiegen männliche Wildkatzen übers Jahr gemittelt fast fünf und Weibchen 3,5 Kilogramm.11 Das ist dann doch nicht so furchteinflößend, ändert aber nichts daran, dass einst unisono gegen die aparten Tiere gewettert wurde. Auch für Ritter Franz von Kobell, einen deutschen Mineralogen und Schriftsteller, war das Wesen mit den »falschen funkelnden Lichtern« eine »der boshaftesten Bestien, die man in einem Jagdgehege finden« könne. Weder Vogel noch Hase oder Rehkitz wären vor ihr sicher, sie würde sogar probieren »ein Wildkalb zu würgen«.12 Als »eminent jagdschädlich«13 hätte sie es auf Rot- und Damwildkälber abgesehen, sogar auf ausgewachsene Rehe, Frischlinge, junge Gämsen, Fasane, Reb- und Birkhühner, selbst der Auerhahn müsse vor ihr in die Knie gehen.14 Man wusste die vermeintliche Blutgier auch wirksam zu inszenieren, indem Tierpräparate dramatisch kombiniert wurden. So brannten sich Arrangements von Wildkatzen, die Rehkitze in den Hals bissen oder balzende Auerhähne überfielen, nachhaltig in die Gehirne der Betrachter ein.15 Da half es auch wenig, wenn ein Handbuch für die Jagd relativierend ergänzte: »Nur wenn die bisher geschilderten Räubereien nicht gelingen wollen, stillt sie ihren Hunger mit Hamstern, Wasserratten und Mäusen.«16

Der Tenor war eindeutig, der Wildkatze sollte der Garaus gemacht werden. Als kolportierter Schädling des Niederwildes verlangten alle Jagdordnungen, das Tier auszurotten.17 Man müsse »rastlosen Krieg gegen diesen Erbfeind« führen.18 Und wenn selbst der Leiter einer Zoologischen Abteilung für Forst- und Landwirtschaft betont, dass die Wildkatze zu den »schädlichsten Raubtieren unserer Heimat« gehöre, ist es denkbar schwer, eine abweichende Meinung hochzuhalten.19 Ein anderer Mann vom Fach, Alfred Brehm, der zur Mitte des 19. Jahrhunderts an einer zoologischen Enzyklopädie arbeitete, versuchte sich zumindest in einer Ehrenrettung. Er verwies auf frühe Analysen zur Nahrungszusammensetzung, die kleine Säugetiere als Hauptteil der Beute identifizierten, und meinte selbst: »Zum Glück für die Jagd besteht ihre gewöhnliche Nahrung in Mäusen aller Art und in kleinen Vögeln.« In diesem Licht erscheine es weiters sehr fraglich, »ob der Schaden, welchen die Wildkatze verursacht, wirklich größer ist als der Nutzen, welchen sie bringt«. Sie vertilge mehr schädliche als nützliche Tiere und »macht sich dadurch, zwar nicht um unsere Jagd, wohl aber um unsere Wälder verdient«.20 Im Chor des jagdlich-wissenschaftlichen Mainstreams der Zeit verhallten diese Erkenntnisse jedoch ungehört. »Vielleicht entsprach es einfach dem Selbstverständnis der Jäger in ganz Mitteleuropa, die Bevölkerung nach der weitgehenden Ausrottung von Luchs, Bär und Wolf von einem weiteren Raubtier befreien zu müssen. Nach dem Motto: je wilder der Gegner, desto größer der Ruhm des Jägers«, mutmaßt etwa der Schweizer Wildkatzenexperte Darius Weber, wie es zu der ehemals fatalen Betriebsblindheit kommen konnte.21