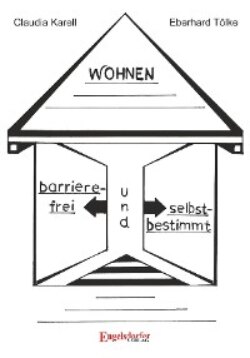

Читать книгу Barrierefrei und selbstbestimmt Wohnen - Claudia Karell - Страница 17

Оглавление4. Wohnen

4.1 Selbstbestimmt Wohnen

Selbstbestimmt Wohnen ist auch für Menschen mit Handicap ein allgemein anerkanntes Menschenrecht, welches in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (BRK) verankert wurde.

Nach dieser:

1 sind für Menschen mit Behinderung Zugangshindernisse zu Wohngebäuden zu beseitigen,16

2 ist behinderten Menschen ein Wahlrecht auf ihren Aufenthalts- bzw. Wohnort einzuräumen,17

3 dürfen behinderte Menschen in den Wohnformen, in denen sie leben, keinen willkürlichen und rechtswidrigen Eingriffen ausgesetzt sein,18

4 haben behinderte Menschen zur Sicherung ihres Lebensstandards Anspruch auf angemessenen Wohnraum.19

Mit der Unterzeichnung und Ratifizierung der BRK durch die Bundesrepublik Deutschland, müssen die Rahmenbedingungen zur Umsetzung für ein selbstbestimmtes Wohnen durch die deutsche Bundesregierung geschaffen werden.

In einem ersten Schritt hat die Bundesregierung einen nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK beschlossen.

Bei einer ganzheitlichen Betrachtung ist erkennbar, dass das selbstbestimmte Wohnen nur ein Teil eines selbstbestimmten Lebens darstellt. Sie stehen jedoch in einer untrennbaren engen Wechselbeziehung zueinander.

Dabei bildet das selbstbestimmte Wohnen die Voraussetzung und den zentralen Raum für die Geborgenheit. „Hier bin ich Mensch, hier darf ich´s sein.“ Es dient dem Wohlbefinden und somit als Quelle zur Kraftschöpfung für eine erfolgreiche Bewältigung aller Alltagsaktivitäten. In diesem Zusammenhang ist es nur eine logische Schlussfolgerung, dass das Wohnen die höchste Planungsebene des barrierefreien Bauens bildet. Es darf jedoch auch nicht vergessen werden, sich bewusst zu machen, dass das Recht auf ein selbstbestimmtes Wohnen die Pflicht mit sich bringt, sich in vollem Umfang eigenverantwortlich für sein diesbezügliches Handeln einzusetzen.

Was bedeutet selbstbestimmt Wohnen?

Das selbstbestimmte Wohnen bedeutet zunächst, eigenverantwortlich über den Abschluss und den Inhalt von Verträgen zum Erwerb oder Mietung von Wohnraum in völliger Unabhängigkeit entscheiden zu können.

Selbstbestimmt Wohnen bedeutet das Recht, seinen Aufenthaltsort und Wohnsitz selbst wählen zu dürfen und über das Zusammenleben mit anderen Menschen bestimmen zu können.

Selbstbestimmt Wohnen bedeutet jedoch auch, selbst über das Zusammenleben mit Haustieren seiner Wahl entscheiden zu können.

Das selbstbestimmte Wohnen bringt das Recht zum Ausdruck, persönlich

ohne Einschränkungen,

ohne Bevormundungen und

ohne Mobbing

in vollem Umfang selbst über seine individuellen Wohnbedürfnisse entscheiden zu können. Dies schließt die Nutzung von Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Assistenzen ein.

Selbstbestimmt Wohnen gestattet jedem Menschen das Recht, seinen Wohnraum entsprechend seiner Wünsche zu gestalten und ausstatten zu dürfen. Selbstbestimmt Wohnen bedeutet, das Recht seine häuslichen Alltagsverrichtungen ohne Bevormundung und fremder Hilfe meistern zu dürfen, aber auf Wunsch, dabei auch auf Hilfe und Assistenz seiner Wahl zurückgreifen zu können.

4.2 Nachhaltiges Wohnen

Das nachhaltige Wohnen umfasst neben den lebenslang wirkenden wirtschaftlichen und sozialen Aspekten auch den schonenden Umgang mit den zum Wohnen benötigten Ressourcen und der Umwelt, ohne Abstriche bei der Wohnqualität bzw. dem Wert der Wohnung hinnehmen zu müssen.

Kernpunkte bilden dabei:

die Raumaufteilung,

das Raumklima, wie visuelle, akustische und thermische Ausstattung und die Energieeffizienz z. Bsp. bei Heizung, Beleuchtung und Haushaltsgeräten

4.3 Wohnung

Als Wohnung werden ein einzelner Raum oder auch mehrere zusammenhängende Räume, die

sich in einem festen Gebäude und in einer zusammenhängenden Einheit hinter einer Wohnungstür befinden;

eine unabhängige Lebensführung gestatten;

nach außen hin (zum Treppenhaus, Vorraum etc.) abschließbar sind und dem Wohnzweck dienen, bezeichnet.

In einem der Räume muss zumindest eine Kochnische vorhanden sein. Feste Wohnungsbestandteile sind ebenfalls Wasser- und Abwasserversorgung, Heizung und eine Toilette, welche sich wie Nebenräume jedoch auch außerhalb der Wohnung befinden können.

Dem Begriff der Wohnung werden folgende Wohnstätten zugeordnet:

Einzimmer-Appartements;

Einfamilienhäuser;

Containergebäude;

Ferien- und Wochenendhäuser mit einer Wohnfläche von mehr als 50 qm, wenn sie die oben genannten Voraussetzungen erfüllen.

In Bezug auf das Melderecht gilt allerdings jeder Raum, der zum Zweck des Schlafens, des allgemeinen Aufenthalts oder zum Wohnen genutzt wird, als Wohnung. Hier spielt es keine Rolle, ob sich der Raum in einem festen Gebäude befindet oder nicht.

Dies hat zur Folge, dass auch ortsfeste Wohnwagen oder möblierte Zimmer der Begrifflichkeit „Wohnung“ zuzuordnen sind.

Das Bedürfnis nach einer Wohnung zählt zu den menschlichen Grundbedürfnissen.

Die Wohnung, ein Ort des gewöhnlichen Aufenthalts, wird auch umgangssprachlich als Wohnsitz bezeichnet.

4.3.1 Entwicklungsskizze des Wohnens

Spätestens mit Beginn des Ackerbaus leben die Menschen in festen und ortsgebundenen Behausungen. Sie dienten zu diesem Zeitpunkt wohl vorrangig der Lagerung der Nahrung und deren Zubereitung, der Sicherheit sowie als Witterungsschutz.

Wohnungen wurden über Jahrhunderte hinweg vornehmlich von Familien bewohnt.

Erst mit Beginn der Industrialisierung begannen sich Wohngemeinschaften, Einzelhaushalte und ähnliche Wohnformen zu bilden.

Das heutige Wohnen wird noch immer maßgeblich durch das aufstrebende Bürgertum im 19. Jahrhundert geprägt. Zu jenem Zeitpunkt nahm der gesellschaftliche Einfluss des Bürgertums spürbar zu. Familie und Wohnung dienen dem Bürgertum als Rückzugsraum für Selbstbestimmung und Individualität. Insbesondere Arbeit und Produktion werden aus der Wohnung an andere Orte verlagert. Die Wohnung gewinnt somit als Ort der Geborgenheit an Bedeutung. Sie bildet somit das Gegenteil zum rauen Ton in der Gesellschaft. Die sich damals entwickelte bürgerliche Kultur des Wohnens wurde vom Biedermeier geprägt, was zum Teil heute noch zu spüren ist.

4.3.2 Wohnquartier

Neben der Entwicklung der Wohnung als privater Rückzugsraum gewinnt in zunehmendem Maße auch das Wohnumfeld – das Wohnquartier – an Bedeutung.

Das Wohnquartier bildet im ländlichen Raum als kleinste Einheit das Dorf. In städtischen Bereichen wird das Wohnquartier in der Regel von den Stadtvierteln gebildet. Bei diesen Wohnquartieren handelt es sich jeweils um historisch gewachsene Strukturen mit räumlicher Begrenzung. Sie verfügen über eine sich entwickelte soziale, kulturelle und wirtschaftlich geprägte Infrastruktur. Ihre Bürger sind durch Identität und Ortsbezogenheit miteinander verbunden.

Hier arrangiert sich harmonisch der private, halböffentliche und öffentliche Raum miteinander. Plätze zum Verweilen, Schwellenbereiche und Übergänge bieten ein Angebot zur Kommunikation für alle Bürger.

4.3.3 Hausrecht

Die Wohnung bildet den persönlichen Lebensbereich eines oder mehrerer Menschen (Familie, Lebensgemeinschaft). Sie stellt somit einen Rückzugsraum dar. Dies gilt ebenfalls gegenüber der staatlichen Kontrolle. Diesen Tatbestand bezeichnet man als Hausrecht. Das Hausrecht ist, nicht nur in Deutschland, gesetzlich geschützt. Diese Aufgabe übernimmt beispielsweise:

in Deutschland das Grundgesetz, Artikel 13

in der Schweiz die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Artikel 13

in Österreich das Staatsgrundgesetz Artikel 9

4.3.4 Funktionen der Wohnung

Die Wohnung bietet Schutz vor:

Kriminalität,

Witterungseinflüssen,

den Blicken fremder Menschen und

Lärm.

Somit ist die Wohnung ein Ort zur Entfaltung der Intimitäts- und Privatsphäre. Sie dient jedoch auch gleichzeitig als Ort der Repräsentation. Dabei vermittelt sie dem Besucher ein Bild über:

den Geschmack,

das Selbstbild und

den sozialen Status ihrer/ihres Bewohner(s).

„Die Wohnung ist mein Ich in ausgebreitetem Zustand.“

(Wolfgang Meisenheimer)

4.3.5 Wohnbauformen

Bei den Bauformen der Wohnungen kann man unterscheiden:

Penthouse – auf dem Dach eines Hauses errichtete Wohnung (auch als Attikawohnung bezeichnet).

Maisonette – eine Wohnung, welche sich über mindestens zwei Stockwerke – häufig über das oberste Geschoss und Dachgeschoss – erstreckt.

Souterrainwohnung – bei dieser Bauform befindet sich der Wohnungsfußboden unter der Erdoberfläche.

Loft – hier kann es sich entweder um:

eine errichtete Wohnung in einer ehemaligen Lager- bzw. auch Industriehalle oder

um einen Schlafboden (ohne Stehhöhe), wie sie in skandinavischen Ländern gebräuchlich sind, handeln.

Appartement – hierunter versteht man eine kleine Wohnung mit Bad sowie einem Zimmer einschließlich einer Kochnische.

Einliegerwohnung – zusätzliche Wohnung im Eigenheim, mit untergeordneter Bedeutung gegenüber der Hauptwohnung.

4.3.6 Wohnungseinteilung nach ihrem Alter

Bei der Wohnungseinteilung nach ihrem Alter wird zwischen Neu- und Altbauwohnungen unterschieden. Eine exakte Differenzierung zwischen beiden Altersformen der Wohnungen besteht hier nicht.

Jedoch weisen Altbauten gegenüber Neubauten häufig folgende Merkmale auf:

gemauerte Wände

hohe Fenster

hohe Zimmerdecken von mehr als 2,60 m

Holzfußböden

4.3.7 Wohnungsgröße

Die Wohnungsgröße kann durch

die Raumanzahl oder

die Wohnfläche bestimmt werden.

Die Wohnfläche wird üblicherweise in Quadratmetern berechnet.

Bei vorhandenen Dachschrägen sind zur Ermittlung der Wohnfläche Abzüge von der Bodenfläche vorzunehmen.

Grundflächen sind wie folgt anzurechnen:

bei einer Mindestraumhöhe von 2 m – vollständig

bei einer Raumhöhe von 1 m bis 2 m – zur Hälfte

bei geschlossenen, unbeheizten Räumen wie Schwimmbädern oder Wintergärten – zur Hälfte

bei Terrassen, Loggien, Balkonen, Dachgärten – zu einem Viertel

Bei der Zählweise der Zimmer gilt:

Flur, Küche und Bad werden nicht als Zimmer gezählt

Wohn-, Kinder- und Schlafzimmer sowie Büros werden dagegen als ganze Zimmer gezählt

Weitere Informationen können der DIN 27720 entnommen werden.

4.3.8 Kriterien für die Wahl einer Wohnung

Für die „richtige“ Wahl einer Wohnung sollten folgende Kriterien eine Rolle spielen:

den Funktionen, welchen sie gerecht werden soll

der örtlich bestehenden Infrastruktur

die Nähe zur Arbeit

ihre erzeugende Atmosphäre

die verursachenden Kosten

die Möglichkeit gewünschter Nachbarschaften

Ein Kriterium für die „richtige“ Wahl Ihrer Wohnung könnte aber auch eine erreichbare Gesundheitseinrichtung, z. Bsp. eine Physiotherapie, im Wohnumfeld sein.