Читать книгу Mengele - David Marwell - Страница 8

Vorwort

ОглавлениеJosef Mengele wurde am 16. März 1911 geboren und starb am 7. Februar 1979. Fast genau in der Mitte seines Lebens, im Sommer 1944, tat er lange Tage und Nächte seinen Dienst an der Rampe des Konzentrationslagers Auschwitz II (Birkenau), wo er Neuankömmlinge begutachtete und über ihr Schicksal entschied. Der Versuch der Nationalsozialisten, die ungarischen Juden zu ermorden, die letzte verbliebene jüdische Gemeinschaft, die sie vernichten wollten, war in vollem Gange, und eine scheinbar endlose Folge von Waggons fuhr auf einem neu gebauten Gleis durchs Haupttor und ins Zentrum des Lagers, wo sie nicht weit entfernt von den Gaskammern hielten. Dieser neue, wenige Monate zuvor gebaute Eingang ersetzte eine ineffiziente Rampe zwischen dem Hauptlager Auschwitz und Birkenau und vereinfachte das Aussteigen und Registrieren der todgeweihten und desorientierten Passagiere, die in Ungarn in stickige Güterwagen gepfercht worden waren. Das Lager hatte seinen größten Umfang erreicht und arbeitete mit voller Leistung; von Ende April bis Ende Juli wurden fast 430 000 ungarische Juden dorthin deportiert und die große Mehrheit gleich nach der Ankunft ermordet. Man könnte sagen, dass Mengele ebenfalls einen Höhepunkt seines Lebens erreicht hatte.

Könnte man in sein Inneres blicken, würde man wohl große Befriedigung angesichts des Verlaufs sehen, den sein Leben genommen hatte. In jugendlichem Alter, mit nur 33 Jahren, stand er auf dem Gipfel des Erfolgs. Seine Studien, Vorbereitung und harte Arbeit hatten ihn beim Engagement für die Wissenschaft, die seine Leidenschaft war, an einen beispiellosen Ort gebracht. In seinen Augen hatte niemand vor ihm dasselbe Rohmaterial zur Verfügung gehabt oder war so befreit von den Einschränkungen gewesen, die den Ehrgeiz fesselten und den wissenschaftlichen Fortschritt bremsten.

Wenn die erste Hälfte von Josef Mengeles Leben eine stete Reihe von Erfolgen gewesen war, die zu diesem Augenblick führten, so kann man die zweite Hälfte als Demontage all dessen sehen, was er erreicht hatte. In diesem Sommer war das Dritte Reich von seiner weitesten Ausdehnung auf seinen Ausgangspunkt zurückgedrängt worden. In den folgenden Monaten schrumpfte es weiter wie ein sich zusammenziehendes schwarzes Loch. Gleichzeitig wurde Josef Mengele aus dem Zentrum einer schönen neuen Welt immer weiter an den Rand gedrängt. Die Aussichten auf eine vielversprechende Zukunft schwanden, so wie alles andere, das ihm wichtig war, von ihm fortrückte.

Während diese Demontage stattfand, begann ein paralleler Prozess, durch den sein Ruf eine fast mythische Größe annahm: Für die Welt wurde er zur Verkörperung der Bewegung, die ihn so antrieb, wie zu ihrem berüchtigsten Verbrecher. Der von manchen „Todesengel“ genannte Mengele wurde eine bekannte Figur der Populärkultur und suchte die Albträume oder Tagträume zahlreicher Menschen heim. An einem bestimmten Punkt wurde er nicht nur zur Verkörperung des Holocaust, sondern auch des Versagens der Justiz nach Kriegsende – eine Rolle, die unser Verständnis dafür, wer dieser Mann wirklich war und was ihn motivierte, stark beeinträchtigte.

Als ich im Februar 1985 für das Office of Special Investigations (OSI) im US-Justizministerium arbeitete, wurde ich Teil der internationalen Untersuchung, die Mengele finden und vor Gericht bringen sollte. Das OSI war 1979 durch ein von Elizabeth Holtzman, einer unerschrockenen und leidenschaftlichen Kongressabgeordneten aus New York, eingebrachtes Gesetz gegründet worden und löste eine wenig effektive Dienststelle der Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde ab, die Kriegsverbrecher in den USA finden sollte. Das neue Gesetz schuf nicht nur das OSI, sondern siedelte es auch bei der Strafverfolgungsabteilung im Justizministerum an, gab ihm ein ausreichendes Budget und schuf einen rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen NS-Verbrecher wegen erschlichener Einwanderung angeklagt werden konnten, weil sie ihre Vergangenheit und ihre Beteiligung an der NS-Verfolgung verschleiert hatten.

Zunächst war das Office wie andere Bundesbehörden zur Strafverfolgung organisiert. Unter der Leitung von Staatsanwälten führten Kriminalbeamte die Untersuchungen durch, indem sie Dokumente und Zeugen ausfindig machten. Bald zeigte sich aber, dass diese Fälle anders gelagert waren. Die untersuchten Verbrechen waren jenseits des Ozeans begangen worden, die Beweismittel lagen in fremden Sprachen vor, und der historische Kontext, in den die Beweismittel gestellt werden mussten, war fast allen entrückt, außer den Zeitzeugen und Historikern, die ihn studierten.

Um diese Verbrechen differenziert genug untersuchen zu können, brauchte das Team neue Mitglieder. Ich gehörte einer kleinen Gruppe fortgeschrittener Geschichtsstudenten und frisch promovierter Historiker an, die zunächst für die Übersetzung von Dokumenten eingestellt worden waren, aber bald die Ermittler praktisch ersetzten. Mit der Zeit entwickelten wir eine neue Disziplin, die man „forensische Geschichte“ nennen könnte. Zum ersten Mal wurden ausgebildete Historiker als vollwertige Mitglieder eines Strafverfolgungsteams eingestellt, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten dazu nutzten, an Strafverfahren mitzuwirken. Unsere Bedeutung für die Mission des OSI lässt sich am Personalschlüssel ablesen. Ich begann im März 1980 als der dritte Historiker beim OSI, dem ansonsten zehn oder elf Ermittler von verschiedenen Bundesbehörden angehörten. Als ich das Office neun Jahre später verließ, waren es zehn Historiker und nur noch ein Ermittler.

Wir arbeiteten wie Historiker, durchforschten Archive nach Beweismitteln, befragten Personen nach entlegenen Details und konsultierten Experten zum Kontext und zur Zeitabfolge. Doch wir waren auch Anwälte. Und wir arbeiteten mit einigen Beschränkungen: Die Beweisregeln des Bundesrechts setzten dem neue Grenzen, was wir als Beweise vorlegen konnten, und wir lernten wie Jura-Erstsemester die Ausnahmen von der Regel über den grundsätzlichen Ausschluss aller Beweise vom Hörensagen auswendig.

Üblicherweise untersuchten wir beim OSI Fälle gegen nichtdeutsche Helfer auf niedriger Ebene, die sich im Dienst ihrer „Herren“ an der Verfolgung unschuldiger Menschen beteiligt hatten. Die Deutschen hatten bei der Besatzung fremder Länder auf einheimische Hilfskräfte zurückgegriffen, ob als Dolmetscher, Polizisten oder Lagerwachen, und die einheimische Bevölkerung hatte ein starkes Motiv, ihr Schicksal mit dem der Besatzer zu verbinden. Als die Kriegslage sich zuungunsten der Deutschen verschob und diese den Rückzug antreten mussten, folgten ihnen ihre Helfer, denn sie wussten, dass eine Rückkehr nach Hause sowjetische Gerechtigkeit bedeuten würde. Sie tauchten im gewaltigen Meer von Displaced Persons unter, die auf deutsches Territorium kamen, weil sie nirgendwo anders hinkonnten. Seite an Seite mit ihren Opfern profitierten diese Täter von der alliierten Hilfe und fuhren auf denselben Schiffen einer helleren Zukunft in Amerika entgegen wie jene, denen sie Schaden zugefügt hatten. In Amerika ließen sie ihre Vergangenheit hinter sich und fingen ein neues Leben an. Es brauchte vier Jahrzehnte und den entschlossenen Druck einiger weniger engagierter Personen, um die groteske Ironie ans Licht zu bringen, dass die USA nicht nur für die Opfer der NS-Verfolgung eine Zuflucht geworden waren, sondern auch für diejenigen, die geholfen hatten, sie zu verfolgen.

Im März 1983 erweiterte William French Smith, Präsident Reagans erster Justizminister, die Kompetenzen des OSI, indem er uns anwies, die Vorwürfe zu untersuchen, der amerikanische Geheimdienst habe nach dem Krieg den früheren SS- und Gestapooffizier Klaus Barbie angeworben. Diese Anschuldigung war besonders alarmierend, weil Barbie, der Gestapochef von Lyon, an der Festnahme und Deportation von Juden beteiligt gewesen und in Frankreich in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden war. Der damalige OSI-Direktor Allan A. Ryan Jr. gab einen umfassenden Bericht heraus, der darstellte, wie die USA Barbie als Geheimdienstquelle rekrutiert, ihn wissentlich vor französischer Strafverfolgung bewahrt und über die sogenannte Rattenlinie über italienische Häfen nach Südamerika gebracht hatten. Ryan machte Schlagzeilen, als er dem Justizminister empfahl, die amerikanische Regierung solle sich bei Frankreich für die Strafvereitelung entschuldigen.

Nach der Barbie-Untersuchung trat eine sehr viel berüchtigtere Figur ins Licht der Öffentlichkeit: Josef Mengele. Mengeles doppelte Bedeutung – als Verkörperung des Holocaust und des Versagens der Justiz – spielte eine Rolle im politischen und moralischen Kalkül der drei Staaten, die 1985 mit der Suche nach ihm begannen.

Für jene Amerikaner, die die Untersuchung am lautesten forderten, war es reine Politik, eine Strategie, um ins Scheinwerferlicht zu kommen und Punkte zu machen. Für die Deutschen war es ein Versuch der Kompensation dafür, in der Vergangenheit nicht gehandelt zu haben. Und für die Israelis war es eine seltsame Mischung aus Politik und Emotionen, wegen der sie den Fall so lange wie möglich nicht abschlossen. Für mich war es sehr persönlich, obwohl niemand aus meiner Familie durch Mengele geschädigt worden war. Im Lauf der Untersuchung besuchte ich seine Heimatstadt und sein Versteck; ich befragte seine Verwandten, Freunde, Kollegen und Opfer; ich besuchte die Orte seiner Verbrechen, las seine privaten Briefe und Aufzeichnungen und hielt schließlich seine Knochen in Händen.

Auch nachdem der Fall Mengele offiziell abgeschlossen war, blieb Mengele bei mir. In zahlreichen Vorträgen in den USA und im Ausland sprach ich über die Untersuchung. Meine Zuhörer blieben von der Figur Mengele und dem, was er repräsentierte, weiter fasziniert. Als sein Tod erklärt wurde und neue Quellen über sein Leben zugänglich wurden, blieb Mengele das Thema ernsthafter wissenschaftlicher und journalistischer Untersuchungen, und er ist nach wie vor eine bekannte und quälende Figur der Populärkultur. Noch heute erbringt eine Google-Alert-Suche nach „Mengele“ fast tägliche Erwähnungen in vielen Zusammenhängen von Geschichte bis Wissenschaft, häufig als Maßstab des Bösen. 2017 ging der prestigereiche französische Renaudot-Literaturpreis an einen Roman über Mengeles Leben nach dem Krieg, La disparition de Josef Mengele von Olivier Guez (deutsche Ausgabe: Das Verschwinden des Josef Mengele, 2018). 2016 war Mischling von Affinity Konar, ein Roman über Mengele in Auschwitz, in den USA erschienen und von der Kritik gelobt worden (deutsche Ausgabe 2017).

Ich las und dachte weiterhin über Mengele nach, und Anfang 2016 begann ich, ein Buch über die Untersuchung und meine Rolle dabei zu schreiben. Viele neue Dokumente über diese einzigartige internationale Aktion waren freigegeben worden und in deutschen, israelischen und US-Archiven zugänglich. Die im Jahr 2000 freigegebene CIA-Akte beleuchtete einen früher unbekannten Teil der Untersuchung, und im September 2017 veröffentlichte der israelische Geheimdienst Mossad einen langen Bericht auf Hebräisch voll neuer Erkenntnisse, die auf seiner geheimen Mengele-Akte beruhten. All dieses Material bot zusammen mit meinen Erinnerungen eine reiche Grundlage dafür, zu verstehen, warum die Bundesrepublik Deutschland, Israel und die Vereinigten Staaten sich 1985 zusammentaten, um Mengele zu finden.

Mein ursprünglicher Plan, nur über die Untersuchung zu schreiben, brach unter dem Gewicht aktueller Literatur und neuer Forschungserkenntnisse zusammen, auf die ich während meiner Recherchen stieß. Ich las viel über Mengeles wissenschaftliche Ausbildung, Erfahrungen und Arbeit und lernte überraschende Zusammenhänge und Details kennen. Dieses Material, zum großen Teil auf Deutsch, untersucht Aspekte von Mengeles Leben und Karriere, die mir unbekannt gewesen waren. Belehrt und fasziniert beschloss ich, mein Thema der Suche nach Mengele auf eine Untersuchung des Menschen auszudehnen – sein Leben, seine Karriere und sein Bild in der Erinnerung und Imagination anderer. Während eine bestimmte Karikatur Mengeles wohlbekannt ist, die durch seine Rolle in Filmen, Büchern und als oft beschworenes Symbol des Bösen genährt wird, weiß man viel weniger über den Menschen selbst.

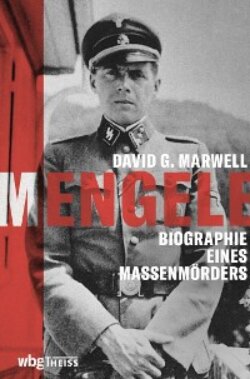

Mengele in Verschuers Frankfurter Institut, 1935–36.

Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem