Читать книгу Mein Leben im zweiten Weltkrieg und in den ersten Nachkriegsjahren - Dieter Schulz - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Der Kriegsausbruch

ОглавлениеFast ein Jahr später, nämlich im September 1939 wurde Polen von der Großdeutschen Wehrmacht überfallen. Damit nahm der Polenfeldzug seinen Anfang. Bald ertönten aus den weit geöffneten Wohnungsfenstern die Siegesmeldungen, die der Großdeutsche Rundfunk bekannt gab. Fast jeder Volksgenosse hatte nämlich ein Radio und meistens war es ein sogenannter Volksempfänger. Auch laute Marschmusik war überall zu hören. Obwohl wir Kinder nicht verstanden, um was es da ging, wurden auch wir von dem allgemeinen Gefühl von Freude erfasst. Irgendetwas Schönes war da wohl im Gange. Die größeren Kinder erklärten uns kleineren, dass wir irgendwo einen bösen Feind besiegt hatten. Diejenigen aber, deren Väter als Soldaten im Krieg waren, wussten zu berichten, wie viele Feinde ihre Väter im Einzelnen erschossen hatten. Ich bedauerte, dass mein Vater nicht auch an der Front war, denn der hätte doch bestimmt auch viele Feinde erschossen! Oder?

Einige Wochen später war wieder Sankt Martin, aber der Zug war irgendwie eigenartig. Ja, der war sogar ganz anders, als ich erwartete. Der Martinszug musste nämlich ohne Lichter ziehen! Wir Kinder hatten zwar wieder unsere Martinslampen, aber die Kerzen durften nicht angezündet werden. Hauptsache war jedoch, dass es wieder eine Martinstüte gab. Unsere Eltern erklärten uns dann, warum wir ohne Lichter ziehen mussten. Das geschah, damit wir nicht von den englischen Fliegern gesehen werden konnten. Die hatten nämlich Bomben, die sie auf uns herunter werfen konnten. Englische Flieger? Bomben? Was war das?

Englische Flieger tauchten erst später, nämlich Ende November 1939 über Düsseldorf auf. Zu einem Angriff kam es aber nicht. Eines Abends, es war schon dunkel, hämmerte es laut an unserer Wohnungstür. Es war der für unsere Wohnung zuständige Blockwart von der NSDAP, der meine Mutter laut ausschimpfte, weil unsere Fenster nicht richtig abgedunkelt waren. Man konnte von draußen Licht sehen. Ich verstand Worte wie „Verantwortungslos, Bomben und Strafanzeige“.

Dass der Krieg eine ernste Sache ist, erkannte ich im Mai 1940, etwa einen Monat nach meinem fünften Geburtstag. Da ertönten zum ersten Mal in der Nacht die Sirenen und wir eilten zusammen mit den anderen Hausbewohnern in den Keller. Düsseldorf wurde zum ersten Mal bombardiert. Gemessen an den späteren Angriffen war diese Bombardierung aber noch nicht verheerend, obwohl einige Häuser getroffen wurden und es auch einige Tote und Verletzte gab.

Die Alarmsirenen hatten übrigens etwas Schauerliches an sich. Wenn vor einem bevorstehenden Angriff gewarnt wurde, verursachte das Auf und Ab des durch Mark und Bein gehenden Heultons der Sirene schon für sich alleine eine beklemmende Angst. Wie eine Erlösung kam mir dann nach dem Angriff der langgezogene Heulton der Entwarnung vor. Diese Sirenen gibt es immer noch und wie in Erwartung eines nächsten Krieges werden sie in bestimmten Zeitabschnitten zur Probe in Gang gesetzt und dann kommt es mir jedes Mal so vor, als wäre wieder Krieg.

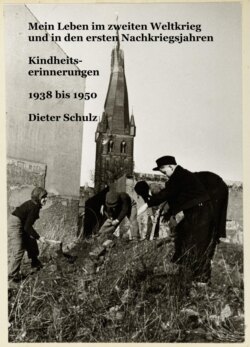

Da weitere Luftangriffe zu erwarten waren, wurden auf dem Marktplatz vor der Sankt-Peter-Kirche Brandschutz- und Feuerlöschübungen veranstaltet. Mit großem Interesse hatte ich aufgepasst und gelernt, dass man Stabbrandbomben nicht mit Wasser löschen kann. Die haben nämlich eine Phosphorfüllung und Phosphor glüht unter Wasser weiter. Man musste Sand darauf schütten. Brennende Dachstühle aber mussten mit Wasser gelöscht werden. Deshalb mussten auf Dachböden sowohl Eimer mit Wasser als auch solche mit Sand bereitgestellt werden.

Obwohl ich glaubte, alles verstanden zu haben, hatte ich mit meinen fünf Jahren wohl doch nicht alles ganz verinnerlicht, denn einige Wochen später machte ich etwas, was bei den Erwachsenen, die sich in der Nähe aufhielten, das blanke Entsetzen erzeugte: Mit ein paar Freunden stromerte ich über die Jahnstraße und da fanden wir das Ding. Es war eine Stabbrandbombe, die da unbeachtet auf dem Boden lag. Wirklich, es handelte sich um eine Stabbrandbombe, soviel hatte ich auf dem Marktplatz gelernt, um das zu wissen.

Wahrscheinlich wollte ich mich vor meinen Freunden wichtig tun, denn ich glaubte, denen gegenüber einen Wissensvorsprung zu haben. Na klar, ich hatte doch gelernt, dass es Blindgänger gibt, die angeblich nicht explodieren konnten und was da auf dem Bürgersteig lag, musste so ein Blindgänger sein. Ich nahm die von mir als harmlosen Blindgänger erkannte Stabbrandbombe auf und warf sie gegen die Mauer des damaligen Dominikanerklosters. Wie von mir erwartet, geschah nichts. Das wiederholte ich einige Male und dass wir es mit einem Blindgänger zu tun hatten, der nicht mehr explodieren konnte, hatte sich damit ja wohl bestätigt.

Ich warf die als harmlos erkannte Stabbrandbombe dann achtlos auf einen Sandhaufen und da passierte es. Der Knall war nicht einmal besonders laut, etwa so, wie bei einer Spielzeugpistole mit Knallplättchen. Was aber Angst machte, war dieses weiß glühende, flüssige Zeug, welches nach allen Seiten zischend spritzte. Dann aber kam auch schon der Mann von der anderen Straßenseite angerannt. Er hatte eine Schaufel und damit bedeckte er die Phosphor sprühende Stabbrandbombe von der Rückseite her mit Sand. Wer meine Mutter gerufen hatte, weiß ich nicht, sie war plötzlich da. Der Mann, der die Stabbrandbombe mit Sand abgedeckt hatte, war wohl eine höhere Persönlichkeit, denn er schimpfte meine Mutter aus, weil sie mich unbeaufsichtigt herumstromern ließ. Er gebrauchte ein paar Mal das Wort „Kinderheim“ und ich verstand, was damit gemeint war. Ich war sehr erschrocken und fragte meine Mutter, ob der Mann mich beim Führer anzeigen würde. Vom Führer hatte ich nämlich inzwischen viel Gutes gehört und von einem meiner Freunde hatte ich erfahren, dass der Führer sowieso alles wusste und dass ich angezeigt würde, war doch wohl klar. Meine Mutter meinte, dass es schlimm ausgehen könnte, wenn ich nochmals so etwas machen würde.

Die Zahl der Luftangriffe nahm zu. Damit für die Feuerwehr nach einem Angriff genügend Löschwasser verfügbar war, wurde zwischen der Sankt-Peter-Kirche und der Elisabethstraße ein Löschwasserbecken gebaut. Das war etwa 20 Meter lang, etwa 10 Meter breit und hatte eine Tiefe von etwa 2 Metern. Im ganzen Stadtgebiet wurden 44 solcher Löschteiche gebaut. Später sollte ich mit einem von denen eine schlimme Bekanntschaft machen. Da war der Krieg aber zu Ende.

Der Vater eines meiner Freunde hatte als Soldat am siegreichen Frankreichfeldzug teilgenommen. Nun hatte er Heimaturlaub und hatte nicht nur französisches Geld mitgebracht, sondern auch einen französischen Stahlhelm als Beutestück. Komisch sah der aus. Ich durfte ihn einmal aufsetzen und dabei deckte er meinen oberen Kopf bis herunter zur Nasenspitze ab. Der Geruch war äußerst unangenehm. Für uns Kinder war klar, dass ein deutscher Stahlhelm viel besser war. Trotzdem beneidete ich meinen Freund um den französischen Stahlhelm und wieder bedauerte ich, dass mein Vater nicht auch Soldat war, denn dann hätte er mir doch bestimmt auch etwas aus dem Krieg mitbringen können. Vielleicht einen französischen Säbel? Es hatte sich bei uns Kindern herum gesprochen, dass andere Väter aus dem Krieg auch Säbel mitgebracht hatten. Es gab jedoch noch ganz andere Sachen, die unsere Soldaten aus Frankreich mitbrachten, z. B. Toilettenseife, Zigaretten und Wein. Später erfuhr ich, dass einer sogar eine große Rolle Seidentapeten mitbrachte, die er mit seinem Säbel von der Wand eines Herrenhauses entfernte. Solche Artikel interessierten uns Kinder aber nicht so sehr. Nein, nein, Stahlhelme und Säbel waren es, die unser volles Interesse fanden. Dann wurde mein Vater Gott sei Dank doch noch Soldat und ich freute mich darauf, dass er mir und meinem Bruder Günter entweder einen Stahlhelm oder einen Säbel mitbringen würde.

Dass unser Vater uns etwas mitbringen könnte, daraus wurde nichts, denn er war Jahrgang 1896 und demnach für Kampfeinsätze an der Front zu alt. Das wurde zumindest so im Jahre 1940 gesehen, vier Jahre später aber nicht mehr. Er war für einen Heimateinsatz vorgesehen und wurde Wachsoldat für französische Kriegsgefangene, die in Mettmann bei Düsseldorf in einem alten Tanzlokal untergebracht waren. Mein Vater hatte mich einmal mitgenommen und ich durfte eine Nacht in dem alten Tanzlokal bei den Gefangenen übernachten. Die Franzosen schliefen in Dreifachetagenbetten. Ich bekam ein oberes Bett zum Schlafen. Einige der Gefangenen winkten mir freundlich zu. Wie mein Vater mir erklärte, hatten die gefangenen Franzosen großes Glück, da der Krieg für sie ja nun beendet war und sie in deutscher Gefangenschaft gut behandelt wurden.

Später, nach dem Kriege, erfuhr ich allerdings auch von meinem Vater, dass die Gefangenen von manchen deutschen Wachsoldaten auch hin und wieder bestohlen wurden. Die Franzosen bekamen nämlich Pakete aus der Heimat und bei den deutschen Soldaten waren besonders Zigaretten und Toilettenseife hoch begehrt. Die deutschen Zigaretten waren von geringer Qualität und die deutsche Seife war eine Seife, die beim Baden auf dem Wasser schwamm. Sie wurde angeblich aus Leichenfett hergestellt. Später lernte ich noch andere französische Kriegsgefangene kennen, die als Arbeitskräfte eingesetzt wurden.