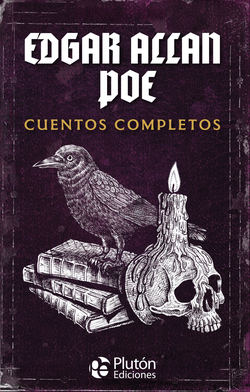

Читать книгу Cuentos completos - Эдгар Аллан По, Marta Fihel - Страница 11

ОглавлениеLa Cita

Yo iré a encontrarte ¡Espérame allá!

En el valle profundo.

Henry King, obispo de Chichester,

Funerales en el fallecimiento de su esposa.

¡Caballero desdichado y enigmático, ardiendo en el fuego de tu propia juventud y deslumbrado por el resplandor de tu propia imaginación! ¡Nuevamente te observo con la imaginación! ¡Tu figura se eleva ante mí una vez más! No; no como tú eres en el frío valle de la sombra, sino como deberías ser, disfrutando de una existencia de maravillosa meditación en esa ciudad de sombrías visiones, tú, Venecia, Elíseo adorado de las estrellas, allí donde los anchos ventanales de los castillos paladianos descubren los secretos de sus aguas silenciosas en hondas y amargas miradas. ¡Sí! lo digo otra vez, como tú deberías ser. Seguramente hay otros mundos diferentes de este; otras especulaciones que las especulaciones de los sofistas y otros pensamientos que los pensamientos de la muchedumbre. Entonces, ¿quién podría poner obstáculo a tu comportamiento? ¿Quién podrá criticarte por tus horas soñadoras o denunciar aquellas ocupaciones tuyas como una pérdida de tiempo totalmente inútil, que no eran sino desbordamientos de tu energía inagotable?

Bajo el arco cubierto del Ponte di Sospiri, en Venecia, fue donde me encontré por tercera o cuarta ocasión con la persona de quien estoy hablando. Solamente recuerdo muy confusamente las circunstancias de ese encuentro. No obstante, recuerdo (¡ah! ¿pero cómo lo podría olvidar?) el Puente de los Suspiros, la profunda medianoche, la belleza femenina y el ensueño romántico que daba la impresión de que se cernía sobre el angosto canal.

Era una noche de extraña oscuridad. Habían dado las cinco de la madrugada italiana en el enorme reloj de la Piazza. La plaza del Campanile estaba solitaria y silenciosa y las luces del antiguo Palacio Ducal se iban desvaneciendo velozmente. Volvía a mi casa desde la Piazetta, por el inmenso canal. Sin embargo, cuando mi góndola llegó a la desembocadura del canal de San Marcos, en el profundo silencio nocturno, una voz femenina estalló de repente con un grito histérico, salvaje y prolongado. Me puse de pie, sobresaltado por ese sonido, al tiempo que el gondolero dejaba su único remo, que se perdió en las aguas oscuras sin ninguna posibilidad de recuperarlo, quedando, por tanto, abandonados al recorrido de la corriente que va al canal pequeño desde el más grande. Nuestra embarcación iba derivando hacia el Puente de los Suspiros, como un enorme cóndor de plumas negras, cuando un millar de antorchas que flotaban en las ventanas y bajaban la escalinata del Palacio Ducal, transformaron repentinamente en un día pálido y sobrenatural toda aquella honda oscuridad.

Deslizándose de los brazos de su propia madre, un niño había caído desde una ventana superior de la elevada estructura al fondo del hondo y oscuro canal. Las serenas aguas se habían cerrado apaciblemente sobre su víctima; y pese a que mi góndola era la única barca a la vista, muchos decididos nadadores se habían lanzado a la corriente y buscaban inútilmente sobre la superficie el tesoro que solamente se podía encontrar, ¡ay!, solamente se podía encontrar en el abismo. A la entrada del palacio, sobre el amplio rellano de losas negras y unos cuantos escalones por encima del agua, se alzaba una imagen que nadie de los que la vieron en ese momento han podido olvidar nunca. Se trataba de la marquesa Afrodita, la adoración de toda Venecia —la más bella de las bellas, la más preciosa allí donde todas son hermosas—; pero, no obstante, la joven mujer de Mentoni, un anciano intrigante, y madre de esa hermosa criatura, su primer y único hijo, que ahora en el fondo del agua pantanosa estaría pensando con el corazón angustiado en las tiernas caricias de ella y agotando su pequeña existencia en desesperados esfuerzos para decir su nombre.

Ella se encontraba sola. Sus pies pequeños y plateados relumbraban en el negro espejo de mármol que tenían debajo. Medio suelto del peinado de baile, su cabello se enroscaba entre una abundancia de diamantes, rodeando su clásica cabeza, en bucles parecidos a los de la joven Jacinta. Un manto de gasa, de una blancura inmaculada, parecía ser lo único que cubría su cuerpo frágil; pero el aire de verano y de la medianoche era pesado, cálido y sereno, y ningún movimiento en la escultural silueta agitaba ni siquiera los pliegues de ese manto tenue, que caía sobre ella como la pesada vestimenta marmórea cae sobre Níobe. No obstante —parece raro decirlo—, sus ojos enormes y brillantes no se volvieron hacia aquel sepulcro donde su más radiante esperanza reposaba enterrada, sino que se encontraban fijos en una dirección totalmente diferente.

La cárcel de la antigua república es, según creo, el edificio más importante de toda Venecia, pero ¿cómo podía esa mujer observarlo tan fijamente en ese instante, cuando su único hijo yacía sepultado debajo? Allá en la oscuridad, también en ese oscuro nicho que está justamente frente a su ventana, ¿qué podía haber, entonces, en sus cornisas solemnes, en sus sombras, que la marquesa de Mentoni no hubiera podido contemplar un millar de ocasiones antes? ¡Necedades! ¿Quién no recuerda que en ocasiones como aquella, el ojo, igual que en un espejo roto, multiplica la imagen del sufrimiento y ve lo que está al alcance de la mano en numerosos lugares alejados?

Bajo el arco de la puerta del desembarcadero, y varios escalones por encima de la marquesa, se encontraba de pie, totalmente vestida, la figura, parecida a la de un sátiro, del mismo Mentoni. Estaba casualmente ocupado en rasguear una guitarra y daba la impresión de que estaba un poco molesto con la misma muerte, y daba órdenes a intervalos para recuperar a su hijo. Atónito y espantado, era incapaz de moverme de la postura que había adoptado al escuchar el grito, y a los ojos del agitado grupo debía tener una apariencia de fantasma cuando, con el semblante lívido y las extremidades rígidas, flotaba ante ellas en esa fúnebre embarcación.

Todos los esfuerzos fueron infructuosos. Muchos de los que se habían mostrado más enérgicos en la búsqueda terminaron cediendo a sus esfuerzos y desistieron ante un sombrío abatimiento. Las esperanzas de rescatar al pequeño eran muy frágiles. ¿Las de la madre cuánto menos serían? Pero de repente, de aquel lugar oscuro que mencioné antes y que formaba parte de la cárcel de la vieja república frente a la ventana de la marquesa, una silueta envuelta en una capa emergió a los rayos de luz proyectados por las antorchas, y deteniéndose un instante sobre el borde del muro, se lanzó al canal de cabeza. Cuando un momento después reapareció con el chiquillo en sus brazos, aun vivo y respirando, sobre el enlosado de mármol al lado de la marquesa, con el peso del agua que la empapaba, su capa se desprendió, cayendo a sus pies en pliegues, y los espectadores, extraordinariamente asombrados, descubrieron la atractiva presencia de un hombre joven, cuyo nombre tenía mucha resonancia en Europa.

El salvador se quedó callado. Sin embargo, ¿y la marquesa?... ¿Cogerá al niño? ¿Lo estrechará contra su pecho? ¿Lo llenará de caricias? Pero, ¡ay! los que han tomado al niño del extranjero son los brazos de otro, los brazos de otro se lo llevaron dentro del palacio. Repetimos, ¿y la marquesa?... Sus labios tiemblan, sus bellos labios. Las lágrimas brotan de sus ojos, aquellos ojos que igual que el canto de Plinio son “casi líquidos y suaves”. Sí, sus ojos son invadidos por las lágrimas. La mujer se estremece completamente desde lo más profundo de su ser y la estatua regresa a la vida. La lividez de su rostro, la turgencia de su pecho blanco, la misma pureza de sus pies de mármol, vemos cómo se cubren de repente de un carmín incontrolable y un suave temblor sacude su frágil cuerpo como el delicado aire de Nápoles agita entre la hierba los plateados lirios.

¿Por qué la dama se ruborizó de esa manera? No hay respuesta para esta pregunta, a no ser que su corazón maternal no haya recordado colocar unas chinelas en sus pequeños pies y un ropaje más adecuado sobre sus hombros venecianos. ¿Qué otro posible motivo podría haber sido el origen de su sonrojo? ¿A qué, sino a esto, se podría deber la mirada de esos ojos que parecían rogar desesperadamente? ¿Cuál, en otro caso, sería la causa del desacostumbrado latir de su pecho o la convulsiva agitación de su mano, de esa mano que de forma accidental quedó en la del forastero al tiempo que Mentoni entraba nuevamente en el palacio? ¿Qué motivo podía tener el sonido apagado, característicamente quedo, de su voz, cuando susurró estas palabras sin sentido, que la mujer dijo rápidamente cuando se despidió?

—“Me venciste —dijo ella, si es que no me engañó el murmullo del agua—; tú venciste. Nos encontraremos una hora después de que amanezca. ¡Así sea!”

Ya había cesado el tumulto; las luces en el interior del palacio se habían apagado y el forastero, a quien entonces reconocí, seguía solo sobre las losas. Tembló con una agitación incontenible y sus ojos miraron alrededor del canal, buscando una góndola. Yo no podía menos de ofrecerle el servicio de la mía y él aceptó con mucha cortesía. Después de conseguir en el desembarcadero un remo nuevo, continuamos por el canal hasta su residencia, mientras él con rapidez recuperaba el control de sí mismo y hablaba de nuestro leve encuentro anterior, aparentemente en términos de enorme amabilidad.

Hay algunos temas en los que me gusta ser meticuloso. El forastero (y permítaseme mencionar con este título a quien para todos aun era un forastero); el forastero era uno de estos temas. En tamaño, más bien podía haber sido considerado por debajo de la estatura media, a pesar de que en los instantes de intensa pasión su silueta verdaderamente crecía, y se puede dar crédito a esta aseveración. La tenue y casi delgada simetría de su persona prometía más esa decidida acción que demostró en el Puente de los Suspiros que esa otra fuerza hercúlea de la que se sabe había hecho gala sin esfuerzo alguno en otra oportunidad de necesidad más peligrosa. Su barbilla y su boca eran las de un semidiós; sus ojos, raros, fluidos y enormes; sus tonos variaban desde el más resplandeciente castaño al más intenso azabache. Su frente, de un ancho inusitado, resplandecía en ocasiones con el brillo intenso del marfil y su cabello era negro y rizado. El conjunto de sus facciones tenía una regularidad clásica nunca igualada, con excepción del caso del emperador Cómodo. Con todo, su rostro era uno de esos que todos los hombres vemos en algún instante de nuestras existencias y que nunca volvemos a ver. No poseía ninguna particularidad, o sea, no tenía ninguna expresión sobresaliente para que quedara fija en la memoria; un rostro visto y olvidado en un momento, pero olvidado con un impreciso e incesante deseo de recordarlo nuevamente. No se trata de que el espíritu de cada pasión efímera dejara en cualquier momento su nítida imagen sobre el espejo de aquel rostro, sino que aquel espejo, como los espejos verdaderos, no retenía huella de la pasión cuando esta se había esfumado.

Cuando lo dejé la noche de nuestra aventura él me pidió, de una manera que me pareció imperiosa, que a la mañana siguiente lo visitara muy temprano. Me encontré, como convenimos, poco después del amanecer en su Palazzo, uno de esos inmensos edificios de una sombría y, fantástica pompa, que se elevaba sobre las aguas del Gran Canal, en las proximidades del Rialto. Subiendo una ancha y curva escalera de mosaico, fui llevado a una estancia cuyo resplandor sin igual me asombró al abrir la puerta, dejándome ciego y aturdido ante su lujo.

Sí, sabía que mi amigo era rico. Se había conversado de sus posesiones en términos que yo me había arriesgado a llamar absurdamente exagerados. Sin embargo, cuando miraba a mi alrededor me daba cuenta de que la riqueza de cualquier persona en Europa no podía haber proporcionado los medios para la principesca fastuosidad que lucía y resplandecía por todos lados.

A pesar de que, como dije antes, ya había amanecido, la estancia aun seguía espléndidamente iluminada. De esta circunstancia, como del aire de extenuación de mi amigo, pude deducir que este no había dormido en toda la noche. En la decoración de la cámara y en la arquitectura se advertía evidente intención de admirar y asombrar. Se había prestado atención a eso que en decoración recibe el nombre de conservación o armonía de las normas nacionales. De un sitio a otro, el ojo vagaba sin detenerse en nada ni en las grotescas pinturas griegas, ni en las esculturas de las mejores épocas italianas, ni en las inmensas tallas del arte más antiguo de los egipcios. Por todas partes, ricos tapices temblaban por la vibración de una música sutil y melancólica, cuya procedencia no se podía descubrir. Los sentidos se colmaban de aromas contradictorios y mezclados que se exhalaban de incensarios raramente labrados, junto con muchas llamas y lenguas de fuego color violeta y esmeralda. A través de las ventanas, los rayos del sol recién salido se reflejaban en el conjunto, que solamente tenían una sola lámina de vidrio color escarlata. Resplandeciendo aquí y allá, con múltiples matices, y entre cortinas que, como cataratas de plata fundida, caían en pliegues desde las cornisas, los relámpagos de gloria natural, mezclados finalmente de manera caprichosa con la luz artificial, se esparcían confusamente en tenues tonalidades encima de una alfombra de rico oro de Chile de apariencia líquida.

—¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!... —rio el propietario cuando entré en el cuarto, señalándome que tomara asiento y haciéndolo él mismo sobre una otomana cuan largo era—. Veo —dijo, notando que yo no lograba encajar completamente la holgura de tan particular acogida—; me doy cuenta de que usted está asombrado de mi estancia, de mis estatuas, de mis pinturas, de la originalidad de conceptos en lo que respecta a tapices y arquitectura. Totalmente embriagado por mi magnificencia, ¿eh? Pero discúlpeme, mi apreciado señor (aquí su tono se hizo más amable), discúlpeme por mis risas poco compasivas. ¡Usted parecía usted tan sorprendido! Además, hay cosas tan cómicas, que un ser humano no tiene más remedio que reír o fallecer. La muerte más gloriosa de todas debe ser morir riendo. Como usted recordará, sir Thomas More, un caballero sumamente educado, falleció riendo. En las Absurdities, de Ravisius Textor, también existe una larga lista de personas que tuvieron el mismo maravilloso final. Usted sabe —siguió pensativo— que en Esparta, al oeste de la ciudadela, entre un caos de ruinas apenas perceptibles, hay una clase de zócalo sobre el cual aun son visibles las letras:

ΛΑΣΜ

Forman parte de la palabra completa, sin duda:

ΙΕΛΑΣΜΑ

Ahora bien, en Esparta había un millar de capillas y templos dedicados a un millar de divinidades distintas. ¡Qué raro es que el altar de la Risa sea el que ha sobrevivido a todos los otros! Pero en el presente ejemplo —continuó con una particular alteración de voz y expresión— yo no tengo ningún derecho a reírme a su costa. Es muy lógico que usted se haya sorprendido. Europa no puede producir algo tan bello como esto: mi pequeño salón real. Las otras estancias no son de ninguna manera parecidas a estas, sino sencillos ejemplos de la moda insípida. Esta es mejor que la moda, ¿no es cierto? No obstante, si se llegara a conocer, es indudable que despertaría en muchos una furiosa envidia, que para lograrlo no tendrían problema en desprenderse de su patrimonio. Por eso lo he protegido contra el peligro de una profanación. Con una sola excepción: usted es la única persona, aparte de mi sirviente y yo mismo, que ha sido aceptado en los enigmas de estos lugares imperiales, desde que fueron adornados como usted puede ver.

En señal de reconocimiento, me incliné, ya que la abrumadora sensación de perfume, música y esplendor, junto con la imprevista excentricidad de su lenguaje y maneras, me previno de manifestar en palabras el reconocimiento de lo que se podía considerar como un cumplido.

—Aquí —continuó poniéndose en pie y a apoyándose en mi brazo para caminar por la estancia— hay pinturas que van desde los griegos a Cimbane, y desde Cimbane hasta la actualidad. Como usted ve, muchos han sido elegidos, sin tener mucho en cuenta las opiniones de la virtud. Sin embargo, todos son una tapicería adecuada para una cámara como esta. También hay algunas obras maestras de grandes desconocidos y algunos bosquejos sin terminar de artistas famosos en su día, cuyo nombre, para mí, la perspicacia de las academias ha dejado para el silencio... ¿Esta Madonna della Pietá —dijo, volviéndose con brusquedad al tiempo que hablaba— qué le parece?

—Es un Guido genuino —exclamé con todo el entusiasmo propio de mi carácter, debido a que ya había estado mirando con detenimiento su incomparable hermosura—. ¡Es un Guido genuino! ¿Cómo lo pudo conseguir? Sin ningún tipo de dudas, esto en pintura significa lo que la Venus en la escultura.

—¡Ah! —dijo él pensativo—. ¡La Venus! ¿La bella Venus? ¿La Venus de los Médicis? ¿La del cabello dorado y de la cabeza diminuta? Están restaurados parte de su brazo izquierdo (y aquí su voz bajó tanto que le escuchaba con dificultad) y todo el brazo derecho, y la coquetería de este brazo derecho, es, pienso yo, la quintaesencia de la afectación. ¡Usted deme a mí a Canova! También el Apolo es una copia, de esto no existe la menor duda. Y es posible que yo sea ciego y necio, pero no puedo mirar por ningún lado la vanidosa inspiración del Apolo. No lo puedo remediar, me puede compadecer, pero yo prefiero el Antínoo. ¿Sócrates no fue quien dijo que el escultor halla en el bloque de mármol su estatua? Entonces en su pareado Miguel Ángel no fue muy original:

“Non ha l’ottimo artista alcun concetto

Che un marmo solo in se non circonscriva”.

Se ha podido observar, o se debería observar, que en las actitudes del auténtico caballero hallamos una diferencia de las del hombre corriente, sin ser capaces de precisar con exactitud de qué se trata semejante diferencia. Pudiendo aplicarse esta observación a la forma de ser de mi amigo, sentí que en esa venturosa mañana se podía aplicar todavía más fecundamente a su carácter y temperamento moral. No puedo definir mejor esa particularidad de espíritu que parecía colocarle tan esencialmente aparte de todos las demás personas sino denominándolo una costumbre de pensamientos intensos y continuos que predominaba incluso en sus actos más insignificantes, entrometiéndose en sus instantes de felicidad e interviniendo en sus rayos de la misma forma como las culebras que brotan de los ojos de las máscaras sonrientes que están alrededor de los templos de Persépolis.

Sin embargo, no pude menos de observar de manera repetida, a través del tono medio de ligereza y solemnidad en el que de inmediato se refería a cuestiones de poca importancia, cierto aire tembloroso, algo de fervor nervioso en sus palabras y en sus acciones, una inquieta excitabilidad en su proceder, que a veces me pareció incomprensible y en algunas ocasiones me llenó de miedo. Con frecuencia, además, se solía detener en mitad de una frase cuyo comienzo aparentemente no recordaba y parecía escuchar con la atención más profunda como si esperara de un instante a otro la llegada de un visitante o escuchara ruidos que solamente debían haber existido en su mente.

Durante una de aquellas ausencias o pausas de aparente ensimismamiento, al volver yo una página de la hermosa tragedia Orfeo, del erudito político y poeta Poliziano (la primera tragedia italiana pura), cuyo libro descansaba al lado mío en una otomana, cuando subrayado con lápiz hallé un pasaje. Se trataba de un pasaje hacia el final del tercer acto: un pasaje de la más grande exaltación personal, un pasaje que, pese a estar manchado de impureza, no puede leer ninguna mujer sin suspirar y ningún hombre sin un estremecimiento. Toda la página se encontraba humedecida de recientes lágrimas, y había entremedias una hoja intercalada con las siguientes estrofas inglesas, escritas con una letra tan diferente a la característica de mi amigo, que para reconocerla como suya tuve alguna dificultad.

Oh amor, tú fuiste para mí,

todo lo que mi alma aspiraba,

isla verde en el mar, santuario y fuente,

con guirnaldas de flores y de frutas,

que fueron mías, oh amor.

¡Ah bello sueño, por bello fugaz!

¡Ah Esperanza estrellada que naciste

para pronto fallecer! Me reclama una voz del futuro:

—¡Vamos adelante! ¡Adelante!—. Pero sobre

el pasado se cierne (¡negro abismo!) mi alma

temerosa, callada, inmóvil.

¡Ay, la luz de mi existencia

ya no está conmigo!

“Ya jamás... jamás... jamás”

(de esa manera murmura el solemne mar

a las arenas de la playa),

ya jamás el águila muriente volará

ni el árbol roto dará flores.

Mis días hoy son fútiles

y mis sueños nocturnos

caminan allá donde tus ojos grises

miran, donde tus plantas pisan,

¡oh, en qué bailes etéreos, a la orilla

de arroyos itálicos!

¡Ay, en qué funesto día

te llevaron por el mar

robándote al amor, para entregarte

a caducos blasones mancillados!

¡Robándote a mi amor, a nuestra tierra

donde en la niebla lloran los sauces!

Que esos versos estuvieran escritos en inglés, idioma que no pensaba yo que mi amigo conociera, me produjo un asombro enorme. Conocía a la perfección la extensión de sus conocimientos y del singular placer que él tomaba en esconderlos de la observación, para que me sorprendiera ante cualquier descubrimiento parecido, pero el lugar donde estaban fechados me ocasionó, tengo que confesarlo, un poco de sorpresa. Originariamente había sido escrito Londres y después borrado con sumo cuidado, aunque no lo suficiente como para que se pudiera esconder a unos ojos observadores. Vuelvo a decir que este nombre me produjo no poca sorpresa, ya que recordaba muy bien que en una charla anterior con mi amigo le había preguntado especialmente si se había encontrado en alguna ocasión en Londres con la marquesa de Mentoni, quien había residido unos años de su matrimonio en esa ciudad, y que su respuesta, si no estoy errado, me dio a entender que él jamás había ido a la capital de la Gran Bretaña. También puedo mencionar que en más de una oportunidad había llegado a mis oídos que (sin dar, por supuesto, crédito a una información que parecía tan poco creíble) la persona de quien hablo era inglés no solamente por nacimiento, sino por educación también.

—Hay una pintura —dijo él sin notar que yo había advertido la tragedia—, hay una pintura que usted no ha visto aun.

Y al descorrer un tapiz, dejó al descubierto una pintura de cuerpo entero de la marquesa Afrodita.

En la pintura de su belleza sobrehumana el arte humano no podía haber llegado a más. La misma silueta incorpórea que yo había visto de pie en las escaleras del Palacio Ducal la noche anterior, estaba frente a mí una vez más. Sin embargo, en la expresión de aquella cara, que resplandecía de sonrisa por todos lados, se ocultaba (enigmática rareza) ese tinte dudoso de melancolía que será siempre inseparable de la perfección de la hermosura. Con su brazo izquierdo señalaba a un vaso curiosamente adornado y el derecho se doblaba sobre su pecho. Solamente uno de sus pies de hada era visible; apenas tocando la tierra, y un par de alas delicadamente imaginadas flotaban apenas discernible en la resplandeciente atmósfera que parecía rodear y enmarcar su belleza. Mis ojos se posaron en la pintura de la figura de mi amigo y en mis labios temblaron inconscientemente las potentes palabras del Bussy d’Ambois de Champan:

Como una estatua romana

Está erguido.

¡Y así se mantendrá

hasta que la muerte haya transformado en mármol!

—¡Vamos! —dijo él al final, volviéndose hacia una mesa de plata maciza bellamente labrada, sobre la que se podía ver varias copas de cristal magníficamente talladas, al lado de dos enormes vasos decorados con el mismo y maravilloso modelo que el del fondo de la pintura y llenos de lo que suponía ser vino de Johannisberger—. ¡Vamos! —dijo él con brusquedad—. ¡Vamos a beber! Sí, es demasiado pronto, pero bebamos. Realmente aun es muy temprano —siguió pensativo, al tiempo que un angelito daba la hora con un martillo de oro muy pesado y hacía sonar en la habitación la hora primera después de amanecer—. Aun es muy temprano. ¡Bebamos, bebamos en homenaje a ese maravilloso sol que estos incensarios y estas resplandecientes lámparas se obstinan en someter!

Y después de brindar conmigo se bebió varias copas de vino rápida y sucesivamente.

—Soñar —siguió, adoptando nuevamente el tono de su charla confusa, al tiempo que alzaba uno de los maravillosos vasos a la luz de un incensario— soñar ha sido la finalidad de mi existencia y para soñar he mandado a construir este retiro. ¿En el corazón de Venecia podía haber levantado uno mejor? Mire usted en torno suyo: es cierto que parece una mezcolanza de decoraciones arquitectónicas. Las esfinges de Egipto se tienden sobre tapices de oro y los designios antediluvianos ofenden la pureza jónica. Pero la apariencia que esto ofrece solamente puede resultar incongruente para los apocados. Los espantajos que aterrorizan a los hombres en la contemplación de la magnificencia son la unidad de lugar y, fundamentalmente, la de tiempo. Yo mismo fui un decorador en un tiempo: sin embargo, aquella sublimación de la tontería terminó por agotar mi espíritu. Todo esto que está a mi alrededor es lo apropiado para llenar mis planes. Mi espíritu se retuerce en el fuego como esos incensarios árabes y el temperamento delirante de todo este escenario está diseñado para las más raras visiones de esta tierra de genuinos sueños, hacia la cual yo me voy a dirigir velozmente en este momento.

Después, se detuvo de repente, inclinó la cabeza sobre su pecho y pareció escuchar un sonido que yo no podía oír. Finalmente se enderezó, miró hacia arriba y declamó las estrofas del obispo de Chichester:

Yo te iré a encontrar. ¡Espérame allá!

En el valle profundo.

Un instante después, el poder del vino confesó, arrojándose sobre una otomana, todo lo largo que era.

Se escucharon entonces, seguidos de un fuerte golpe en la puerta, algunos pasos rápidos en la escalera.

De inmediato me dirigí hacia allí para impedir una segunda repetición, cuando un paje de la casa de Mentoni se precipitó en el cuarto y, con voz agotada por la emoción, balbuceó algunas palabras incoherentes:

—¡Oh bella Afrodita! ¡Mi señora, mi señora! ¡Está envenenada! ¡Está envenenada!

Volé, aturdido, hacia la otomana y traté de alzar al durmiente para darle la asombrosa noticia, pero sus extremidades estaban rígidas, sus labios estaban pálidos, sus ojos, hasta hacía unos instantes brillantes, daban la impresión de que estaban sellados por la muerte. Retrocedí hasta la mesa, tambaleándome; mi mano se deslizó sobre una copa ennegrecida y rajada, y mi alma se sobrecogió súbitamente por la conciencia de la total y aterradora verdad.