Читать книгу El nido verde - Edith Bello - Страница 8

Оглавление1

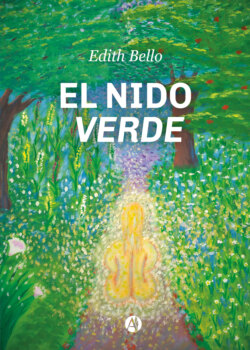

La casa de Ruth estaba ubicada en el centro de la manzana, a treinta metros de la nuestra. Era blanca y de diseño simple. Tenía dos plantas y una escalera exterior que comunicaba con los cuartos de arriba. Se distinguía por su enorme y diverso jardín: árboles robustos, plantas decorativas, frutales, flores y enredaderas estratégicamente ubicadas brindaban sombra, aromas y colores. Una hilera doble de palmeras le daba un aspecto señorial. Había además un angosto camino peatonal que llevaba directamente a la puerta principal. A ambos lados las dalias blancas y lilas engalanaban el recorrido que en ocasiones fue transitado por alguna romántica novia. Lo habitual eran los cultos de la iglesia adventista ortodoxa los sábados a la mañana. En el salón grande estaba el púlpito del pastor y varias filas de bancos de madera lustrada.

Recuerdo haber asistido con mi abuela Emilia cuando era niña. Las fieles, muchas de ellas jovencitas, usaban polleras hasta los tobillos, blusas con mangas largas y los cuellos altos hasta las orejas. El cabello apretadamente trenzado y recogido en un rodete sobre la nuca. Eran mujeres que caminaban con la espalda sutilmente encorvada, la cabeza inclinada y pasitos muy cortos. Durante el ritual religioso, cuando el órgano comenzaba a sonar, las mujeres se incorporaban y cada una desde su lugar comenzaba a cantar. El mentón se elevaba, el pecho se abría y parecían crecer en estatura. Con el rostro relajado y la mirada hacia lo alto proyectaban la voz de tal manera que el espacio se llenaba de una vibración que nos traspasaba a todos. Quizás era el efecto de la luz atravesando los vidrios de colores, pero algo hacía que sus cuerpos se vieran resplandecientes. Cuando la música finalizaba y el sermón recuperaba la atención, las mujeres volvían a opacarse. Ruth participaba de los cultos. Tenía ojos color miel y modales apacibles dignos de una esposa de pastor. Tenía unos cuarenta años, el cuerpo contorneado y una gracia especial para moverse en cámara lenta. Recuerdo verla llegar a la hora de la siesta cruzando el jardín hasta nuestra casa. Aparecía de pronto con las mejillas enrojecidas, el cabello despeinado con una larga trenza que dejaba escapar algunos bucles que enmarcaban su cara de luna. Siempre traía una canasta con regalos de su quinta para mi madre: granadas, caquis, higos, dátiles, moras o limas. Y también flores, junquillos, azares y magnolias. La ofrenda diaria era solo un pretexto para encontrarse al aire libre bajo el sol. Todos hablábamos bajito y nos reíamos cómplices mientras la mayoría de la gente dormía. En el jardín de Ruth la naturaleza hacía su magia silenciosamente en un pulso vital entre lo verde y lo maduro, lo cerrado y lo florecido. Se vivía un ritmo que hacía alianza con el cuerpo de las mujeres cuando la libertad las habitaba por un instante, aun sin su permiso.