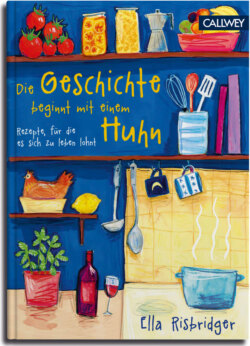

Читать книгу Die Geschichte beginnt mit einem Huhn - Ella Risbridger - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Mitternachtshuhn Für 2 Personen, mit Resten (für Suppe und Salat und Brühe und Sandwiches)

Оглавление1 Huhn, meines wog 1,6 kg

8 Zehen Knoblauch (oder so viele, wie du verkraftest)

2 frische Chilischoten (oder 3, wenn du kein Chilisalz hast)

ein paar Zweige Rosmarin

ein paar Zweige Thymian

1 großer TL grobkörniger Senf

Pfeffer

Chilisalz (oder Meersalz)

Olivenöl (optional)

1 etwa daumengroßes Stück Ingwer

etwa 1 TL Honig

1 Zitrone

Nimm das Huhn aus der Verpackung. Leg es auf ein Backblech und lass es atmen. Heiz den Ofen auf 180 °C vor.

Schäl den Knoblauch, hack die Hälfte ganz klein und gib die Stücke in eine Tasse. Wasch die Chilischoten sowie den Rosmarin und den Thymian, zerschneid alles mit einer Küchenschere und gib es in die Tasse. Füg den Senf, etwas Pfeffer und Chilisalz zu (normales Meersalz tut’s auch, wenn du kein Chilisalz hast). Du kannst auch einen Spritzer Olivenöl zugeben, wenn du magst. Ich mache es nicht immer, aber manchmal schon, und dann ist es ein Genuss.

Schäl und reib den Ingwer, wenn du ein kleines Reibeisen hast. Falls nicht, hack ihn einfach klein. Das passt schon. Gib das meiste davon in die Tasse zu dem Knoblauch und den Kräutern. Die letzte Prise Ingwer kommt zusammen mit dem Honig in einen Henkeltasse.

Setz Wasser auf.

Die Zitrone halbieren. Die eine Hälfte fest und die andere Hälfte ein bisschen weniger fest auspressen. Den größten Teil des Zitronensafts in die Tasse gießen. Umrühren.

Gib den Rest des Zitronensafts in die Henkeltasse mit dem Ingwer und dem Honig. Mit heißem Wasser aufgießen. Umrühren. Trinken. Entspannen.

Kümmer dich nun wieder um das Huhn. Lös das Gummiband, mit dem seine Beinchen zusammengehalten werden, und schieb ihm die restlichen vier Knoblauchzehen und die weniger fest ausgepresste Zitronenhälfte in sein kleines Hinterteil. Bind die Beine wieder zusammen, falls möglich, und reib dann die Hühnerhaut mit der Knoblauch-Chili-Kräuter-Ingwer-Zitrone-Mischung ein: Beine, Schenkel, Flügel.

Schieb das Huhn in den Ofen. Stell den Hühnchen-Küchentimer (ich weiß nicht, was du für einen hast, aber meiner hat die Form einer kleinen roten Henne) auf 1 Stunde 20 Minuten, wenn dein Huhn genauso schwer ist wie meines und dein Ofen etwa das gleiche Temperament hat wie meiner. Wenn dein Huhn kleiner oder größer ist als meines, lass es pro 500 g 30 Minuten länger oder kürzer im Ofen. (Es gibt sehr akkurate Garzeitrechner im Internet: Ich benutze immer den von BBC Good Food*.)

Trink ein Glas Wein.

Wenn der Küchentimer klingelt, schau nach dem Huhn. Ich tue mich sehr schwer damit, herauszufinden, wann ein Huhn gar ist, aber ich weiß es theoretisch – man sticht mit etwas Spitzem in die fleischigste Stelle des Beins, und der herausrinnende Saft muss klar sein. Ist er noch rosa, schiebst du das Huhn wieder in den Ofen. Wenn nicht, stellst du den Ofen ab und lässt das Huhn noch 5 Minuten ruhen. Tunk Brot in den Fleischsaft.

Tranchier das Huhn. Rupf das Fleisch von den Knochen.

Trink.

Iss.

Freu dich.

Ich habe dieses Buch mit einem Huhn begonnen, aber wer weiß, wo eine Geschichte wirklich beginnt? Um das Huhn zu verstehen, müsstest du erst verstehen, was zuvor geschah. Es war so: Eines Sommers wachte ich auf und stellte fest, dass sich die Welt verändert hatte. Oder vielmehr ich hatte mich verändert. Zwischen der Welt und mir war irgendetwas anders geworden. Ich liebte die Welt nicht mehr. Es war nicht das erste Mal, doch diesmal war es am schlimmsten, und das erkannte ich mit dem dumpfen, pessimistischen Gefühl von jemandem, der bei einem Picknick die Wolken am Horizont mustert. Ein Sturm zog auf.

Ich versuchte mein Bestes, um ihn rechtzeitig aufzuhalten, vor dem Ausbruch (oder meinem Zusammenbruch). Ich übte mich in Yoga und Zen-Meditation. Ich verzichtete auf Kaffee und helles Bildschirmlicht. Ich ging jeden Tag zur Arbeit. Doch er ließ sich nicht verscheuchen, und ich wusste, dass es im Anmarsch war: das große Es, das Etwas, der Sturm.

Alles an der Welt wurde mir zu viel; es war beängstigend. Geräusche waren zu laut, Farben zu grell, jede Entscheidung war ein Mitmachabenteuer mit Katastrophenpotenzial. Die Gesichter der Leute bewegten sich zu schnell und ihre Gedanken auch. In vollen Zügen wurde mir schwindlig und übel. Ich konnte Gesprächen nicht mehr folgen. Ich bekam keine Luft mehr. Es war, als wäre die ganze Welt lauter und ich selbst leiser gestellt worden: Ich wurde durchlässiger, wie Pauspapier oder nasse Zeitungsseiten. Ich war ein Gespenst. Ich klammerte mich an alles Mögliche, in der Hoffnung darauf, dass irgendeine Form, irgendein klares Muster in mir am Ende die Oberhand gewinnen würde. Doch dawar nichts, und so kam ich jeden Tag von der Arbeit nach Hause und weinte.

Der Sommer ging in den September über. Ich gab meinen Job auf und weinte stattdessen noch mehr. Meistens blieb ich im Bett. Und dann, an einem verregneten Tag kurz nach meinem 21. Geburtstag, einem Montag, versuchte ich mich einem Bus der Linie 25 Richtung Oxford Circus in den Weg zu stellen.

Viele klügere und belesenere Leute als ich haben Bücher darüber geschrieben, warum Menschen sich umbringen wollen. Ich denke lieber an die Gründe dafür, warum ich es nicht getan habe.

Ein Rettungswagen brachte mich ins Krankenhaus, wo ich im Wartezimmer der diensthabenden Psychiaterin saß. Auf einmal dachte ich zum ersten Mal seit langer Zeit daran, etwas zu backen: einen Pie. An das Krankenhaus selbst habe ich kaum eine Erinnerung (das Gehirn ist schlau und vergisst Dinge, die einem rückblickend wehtun würden), aber ich erinnere mich an den Pie, und ich erinnere mich daran, wie ich jede einzelne Zutat durchging, eine nach der anderen, und wie ich, als die diensthabende Psychiaterin mich nach dem Warum fragte, nur denken konnte: Mürbeteig, dann den Lauch in irischer Butter dünsten, bis der Lauch glasig wird, und die Butter mit dem Mehl verkneten und mit Milch binden. Am Schluss sagte ich: „Ich weiß es nicht“, was ganz oft der einzig mögliche Erklärungsversuch für Selbstmord ist.

Sie verabreichte mir eine große Dosis Valium, erklärte dem Großen Mann, dass sie mich eigentlich zur Beobachtung dabehalten müsse, jedoch glaube, ich sei zu Hause besser aufgehoben, und dass sie sich darauf verlasse, dass er auf mich aufpasste, bis man einen Termin beim Notfallpsychiater für mich habe. Sie redeten, doch ich hörte nicht zu, weil ich an den Pie dachte.

Und daran, wie ich bei meiner Großmutter backen lernte und dass ich wieder kochen wollte. Es war wie eine kleine Landkarte: Ich stehe das durch, und ich werde etwas kochen, und ich werde es essen, und ich werde leben. Ich werde leben, und ich werde mit meinen eigenen Händen etwas herstellen, und ich werde das hier überstehen. Auch das wird vorübergehen – es muss –, weil am Ende ein Pie steht. Mit einer knusprigen Kruste und einer weichen, saftigen Füllung und meinem Initial aus Teig obendrauf und mit Eigelb bepinselt, genau wie es meine Großmutter immer gemacht hat.

Der Große Mann brachte mich nach Hause, und am selben Abend machten wir den Pie, an den ich gedacht hatte. Ich erklärte ihm alles: „So und dann so“, und er hörte zu und gehorchte. Er schnitt alles klein, und ich verknetete Butter mit Mehl und dünstete Lauch in irischer Butter an, und ich glaube, wir waren beide ein bisschen in Hochstimmung: Ich war nicht vom Bus der Linie 25 Richtung Oxford Circus überfahren worden, nun beschäftigten sich Ärzte mit meinem Fall, und vielleicht würde ich ja bald nicht mehr die ganze Zeit weinen. Doch vielleicht würde ich weiterkochen.

Genau das habe ich getan. Und es hat mein Leben verändert.

Das hier – diese Rezeptsammlung – ist die Geschichte darüber, wie ich gelernt habe, wieder auf die Beine zu kommen: eine Art Anleitung dafür, sich neu in die Welt zu verlieben, eine Anleitung dafür, Stürme zu überstehen und seine eigene Lebensform zu finden, richtig zu leben.

Eine Frau hat mir einmal erzählt, dass sie verbitterte Köchinnen an der Bitterkeit ihrer Speisen erkennen könne und traurige an deren Salzigkeit, von all den Tränen. Sie war eine Frau, die allein durch die Kraft ihrer Gedanken Uhren zum Stehenbleiben bringen konnte, doch man braucht keine hexenhaften Vorfahrinnen, um zu erkennen, ob etwas mit Liebe und für die Liebe gemacht worden ist. Die Rezepte in diesem Buch sind alle mit Liebe erdacht und verfasst.

Richtige Liebe: die Du-bist-nicht-allein- und die Lass-uns-gemeinsam-Trost-in dieser-riesigen-Pfanne-Paella-finden-Art von Liebe. Greifbare, handfeste, ehrliche Liebe – die sich trotzdem Zeit nimmt, um deine Hand zu halten und dich zu fragen, wie es dir geht, und sich die Antwort anzuhören. Das war es, was ich in diesem Wartezimmer wollte.

Als kleines Mädchen habe ich nicht viel gekocht: Ich war ein Buchmädchen, kein Küchenmädchen, und ich lag die meiste Zeit auf den Balken in der Scheune und steckte die Nase in Der geheime Garten, Fünf Kinder und zehn Wünsche oder Die Eisenbahnkinder. Ich interessierte mich nicht besonders fürs Kochen und meine Mutter auch nicht. Meine Mutter ist in vieler Hinsicht brillant – Londoner Anwältin, untypische Kleinbäuerin, Gebieterin über Urlaubsreisen, Häuser, internationale Umzüge, weibliche Teenager, Schafe und meinen Vater –, doch eine begeisterte Köchin ist sie nicht. Ich habe das Kochen nicht mit der Muttermilch aufgesogen. Und du wahrscheinlich auch nicht. Heutzutage ist das nicht mehr so verbreitet.

Also habe ich es mir selbst beigebracht.

Genauer gesagt hat mir der Große Mann das Kochen beigebracht, oder vielmehr hat er mir beigebracht, dass Kochen etwas ist, worauf ich Lust hatte. Er hat mich gelehrt, Spaß am Kochen zu haben, das Kochen zu genießen, das Kochen als eine Art freudvollen Rahmen zu betrachten, in dem man seinen Tag aufhängen konnte. Ein Frühstück, für das sich das Aufstehen lohnt. Ein zweites Frühstück. Eine Vesperpause. Mittagessen. Fünf-Uhr-Tee. Abendessen als glorreiche Belohnung für einen gelungenen Tag oder als Trost für einen miesen Tag oder einfach nur, um zu feiern, dass man noch da war, dass man einen weiteren Tag überlebt hatte. Ein spätes Abendbrot. Ein mitternächtliches Gelage.

Ich will gleich zu Beginn eines klarstellen: Ich bin Köchin, glaube ich, aber eine schludrige, von ganz unten aus dem Gemüsefach. Eine Köchin, die zuerst irgendwas kauft, um es später zu googeln und mit Parmesan zu überschütten. Eine Köchin mit zwei alten Krügen ohne Henkel, die Zutaten mit Weingläsern abmisst. Ich habe es fertiggebracht, einen Laib Brot zu grillen, statt ihn zu backen. Ich habe Abendessensgästen süßes Rührei auf gekauften Donuts serviert. Ich habe Pastinakensuppe gekocht, die so unfassbar penetrant alkoholisch war, dass man auf der Stelle einen Kater bekam; Haferkekse, die 24 Stunden lang mit Natron getränkt werden mussten, bevor sie auch nur daran dachten, sich aus der Dose zu lösen; und eine Schweinefleischpastete, die die ganze Küche mit brodelndem, flüssigem Schweineschmalz überzog. Letzteres passierte um zwei Uhr morgens, und der Große Mann hat es mir nie verziehen.

Ich glaube ganz ehrlich daran, so zu kochen. Ich glaube an schlechtes Kochen und experimentelles Kochen und Einfach-drauflos-Kochen. Und ich glaube, dass so zu kochen einem guttut, und ich glaube: Wenn ich kochen kann, kannst du es auch. Wenn ich kochen kann, kann jeder kochen.

Im Deutschen gibt es das Wort „Kummerspeck“, also Speckröllchen, die man sich aus Kummer angefuttert hat, sei es nun mit Speck oder einem anderen Trostessen. Dieses Buch ist das Kummerspeckbuch, und Kummer gibt es genau wie Speck in allen möglichen Formen und Größen. Kein Kummer ist zu klein, um nicht nach Speck oder etwas ähnlich Köstlichem zu verlangen. Dies ist das Buch, das ich gern gelesen hätte, als ich traurig war, doch es ist auch ein Buch für gute Tage: Man kann es ausgestreckt auf einer Picknickdecke unter einem großen Schirm lesen, während man dem Regen lauscht; oder neben die Heizung gekuschelt mit einer Katze, die mit den Tatzen nach den Seiten schlägt: Man kann es in der Badewanne oder im Bus lesen, aber vor allem natürlich in der Küche. Ich hoffe, du hast bald Saucenflecken und Krümel auf den Blättern; ich hoffe, du machst dir darin Notizen, streichst dies und das durch und tropfst einen Riesenklecks Sirup darauf, sodass die Seiten 54 und 55 für immer aneinanderkleben.

Die Gerichte, die hier beschrieben werden, kannst du ohne Weiteres auch beschwipst nachkochen. Es sind Gerichte, die wahrscheinlich besser schmecken, wenn du ein Glas Wein dazu trinkst und einen Kanten Brot durch die Sauce ziehst. Es sind Gerichte, die dir verzeihen, wenn du sie zwischendurch mal kurz vergisst oder wenn du es mit dem Wiegen und Abmessen nicht so genau nimmst. Es sind Gerichte, die für dich da sind, wenn du mit einer roten Nase vom Spazierengehen nach Hause kommst. Es sind Gerichte, die alles wiedergutmachen. Es sind die Gerichte, die mir das Leben gerettet haben.

* Marke der britischen BBC für Lebensmittelmedien mit einem Magazin, einer Website, einer App, Live-Events und Büchern.