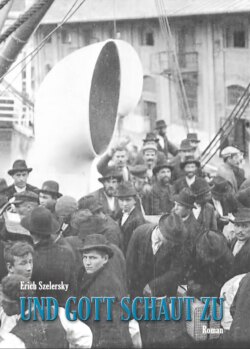

Читать книгу Und Gott schaut zu - Erich Szelersky - Страница 15

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Ein Haus in Duisburg Heute

ОглавлениеIch legte die Kladde für einen Moment zur Seite. Mein Vater hatte mich nie geschlagen. Er hatte viel über Gewalt erzählt. Insbesondere im Krieg muss er wohl viel Gewalt erlebt haben. Aber er versuchte auch immer, mir zu erklären, dass es auch psychische Gewalt gab. Er erzählte mir von Einschüchterungen durch seelische Repressalien. Wie musste mein Großvater gelitten haben? Grundlose Prügel und seelischer Druck wegen der ständigen Drohungen, nicht das Seelenheil zu erlangen, wenn er nicht dem gottgewollten Wort der Obrigkeit folgte.

Ich las weiter, was Vater geschrieben hatte.

*

In der damaligen Zeit machten die Menschen diese Erfahrung täglich. Da ist es nicht verwunderlich, dass man seine eigenen Probleme auch mit Gewalt löst. Gewalt gehörte zum Alltag. Kinder wurden von ihren Eltern verprügelt, Schüler von ihren Lehrern, Messdiener und Katechismusschüler von den Priestern und Landarbeiter von ihren Dienstherren. Obwohl offiziell verboten wurde natürlich auch beim Militär geprügelt. Dienstherren beriefen sich auf die Gesindeordnung von 1810 und ließen prügeln, wenn sie dies zur Aufrechterhaltung ihres Disziplinverständnisses für gegeben hielten. In Schulen war die Prügelstrafe erlaubt und selbst die christliche Kirche sah kein Vergehen darin, ihre Schutzbefohlenen mittels Schlagstock und Faust vom rechten Glauben zu überzeugen. Wie dies zuging erlebte Gustav beim Kommunionunterricht.

In der Vorbereitung auf die erste heilige Kommunion gingen alle katholischen Kinder an jedem Nachmittag in den Kommunionunterricht. Der fand in der Sakristei der Kirche in Reichenbach statt. Es bestand Teilnahmepflicht. An jenem denkwürdigen Tag, der sich in Gustavs Gedächtnis einbrannte und ihn nie wieder frei lassen sollte saßen sie auch wieder in der Sakristei. Es kam schon einmal vor, dass ein Weberkind fehlte, und auch die, die schon in der Glashütte arbeiteten, konnten nicht immer pünktlich erscheinen, denn die Familien brauchten jeden Groschen Lohn zum Überleben. Das war allgemein bekannt. Jeder im Dorf wusste das.

Als an diesem bewussten Tag im Frühjahr 1856 der Kommunionunterricht begann fehlte Anton Mischkowitz. Etwas verspätet kam er angehetzt, öffnete so leise er konnte, um nicht zu stören, die Türe und trat in die Sakristei. Sofort traf ihn der Bannstrahl von Pfarrer Broszka. Anton senkte den Kopf und schlich verängstigt zu seinem Stuhl. Er kam nicht dazu, sich zu setzen, denn Pfarrer Broszka wollte von ihm wissen, wo er gewesen ist.

»Du bist zu spät. Wo hast Du Dich rumgetrieben?«

»Ich hab noch bis gerade in der Fabrik gearbeitet. Die Kühlfässer für die nächste Schicht mussten noch mit frischem Wasser aufgefüllt werden.«

»Das ist kein Grund, nicht da zu sein, wenn Ihr den Katechismus zu lernen habt. Ist das klar?«

»Ja, aber ich musste da bleiben. Vater hat gesagt, ich soll...«

»Was? Dein Vater hat gesagt! Dein Vater hat nichts zu sagen.«

Pfarrer Broszkas Gesicht lief rot vor Zorn an.

»Ich habe Euch etwas zu sagen, und zwar Gottes Wort. Und dann hast Du pünktlich zu sein. Sag mir das Glaubensbekenntnis auf. Aber sofort!«

Anton schaute eingeschüchtert zum Pater auf.

»Ich ... Ich glaube an Gott den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus, seinen Sohn, unseren ...«

»Jesus?« brüllte Pfarrer Broszka, »Jesus? Jesus Christus heißt das! Hast Du das verstanden? Jesus Christus! Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria.«

Er stockte und griff nach seinem Stock, der immer griffbereit auf seinem Pult lag. Er holte aus und schlug zu. Der Stock traf Anton auf dem Kopf. Er zuckte zusammen und wandte sich ab, die Hände über seinem Kopf zum Schutz verschränkend. Doch Pfarrer Broszka war gerade so richtig in Fahrt gekommen und schlug auf Anton ein. Immer und immer wieder.

Dabei brüllte er: »Euch will ich lehren, die Worte Gottes und die Lehren der heiligen katholischen Kirche zu ehren!«

Anton wich immer weiter zurück. Gustav und die anderen Kommunionkinder blickten verstört. Der Pfarrer fand oft Gründe zum Prügeln. Zehn Schläge auf das Hinterteil, wenn der Bleistift nicht angespitzt oder ein Fleck im Heft war. Zwanzig wenn man beim Singen den Text einer Strophe vergessen hatte und dreißig Schläge gab es für das Schlimmste, was man begehen konnte, wenn man nämlich versäumt hatte, zum Gottesdienst zu gehen. Schlimm waren auch die Schläge auf die Hände. Wer sie vorzeitig zurückzog erhielt noch einmal zehn Hiebe extra. Manchmal konnte Gustav nach solch einer Strafe tagelang seinen Becher nicht halten.

Anton rannte zur Tür. Der Pfarrer hinter ihm her, blind auf ihn einprügelnd. Anton riss die Tür auf. Der Seelenhirte stellte einen Fuß davor, doch er konnte nicht verhindern, dass Anton die Tür einen Spalt gerade so weit öffnete, dass er hindurch schlüpfen konnte. Mit einem lauten Krachen schlug die Tür zu. Der Pfarrer wandte sich den in der Klasse verbliebenen zu.

»Wer sagt jetzt das Glaubensbekenntnis auf?« Keiner meldete sich. Allen steckte der Schreck des Erlebten noch in den Gliedern.

»Fritz! Sag Du uns das Glaubensbekenntnis auf!«

Fritz stand auf. Er war schon zehn und etwas größer als die anderen. Mit vor Angst bleichem Gesicht begann er, das Glaubensbekenntnis aufzusagen.

»Ich glaube an Gott den Allmächtigen, Schöpfer des.«

»Was?« brüllte Broszka. »Den Allmächtigen!« Er schlug sofort mit dem Stock zu.

»Den allmächtigen Vater, verstehst Du, den allmächtigen Vater!« Dabei schlug er auf Fritz ein. Fritz drehte sich um und rannte ein paar Schritte weg. Der Pfarrer blieb stehen, mit hochrotem Kopf nach Luft ringend.

»Wer von Euch kann das Glaubensbekenntnis richtig aufsagen?« Gottfried hob die Hand.

»Gottfried! Willst Du das Glaubensbekenntnis aufsagen? Du kennst das doch, da bin ich mir sicher.« Gottfried von Severin war der Sohn einer angesehenen Industriellenfamilie und besaß so etwas wie Artenschutz. Der cholerische Priester verschonte ihn immer, wenn er in seinem Jähzorn auf die seine übrigen Schüler eindrosch. Die anderen Jungen in der Klasse wussten, dass Gottfried einen besonderen Schutz genoss. Seine Familie war wohlwollender Spender für die Kirche und Gemeinde des Pfarrers; das war das eine. Sie war aber auch einflussreich und Pfarrer Broszka wollte sich nicht mit den von Severins anlegen.

»Herr Pfarrer, der Vespergottesdienst beginnt gleich.« Pfarrer Broszka zog seine Taschenuhr aus der Westentasche seines schwarzen Anzugs, sah darauf und nickte.

»Ja, es ist Zeit. Morgen zum Kommunionunterricht könnt Ihr alle das Glaubensbekenntnis! Und wehe nicht!«

Damit war der Kommunionunterricht an diesem Tag beendet. Als Pfarrer Broszka gegangen war ging Gustav zu Anton.

»Tut‘s weh?« Anton nickte wortlos. Gustav hätte ihm gerne geholfen, doch er wusste nicht, was er sagen sollte. Die anderen Kinder saßen ebenso schweigend auf ihren Stühlen. Sie kannten die Wutausbrüche des Pfarrers und fürchteten sich vor ihnen.

»Muss ein Pfarrer eigentlich auch beichten?«

Die anderen schauten auf, als Gustav diese Frage stellte. Keiner wusste die Antwort. Bis zur ersten Kommunion waren es nur noch ein paar Wochen und Pfarrer Broszka hatte ihnen die Bedeutung der Beichte in den vergangenen Wochen eindringlich erklärt. Gustav gab sich die Antwort selbst.

»Sicher nicht, denn Prügeln ist ja keine Sünde.«