Читать книгу Und Gott schaut zu - Erich Szelersky - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Vorwort

ОглавлениеNoch nicht einmal einhundert Jahre sind vergangen, dass unsere Urgroßeltern und mit ihnen das Gros der Menschen in unserer aufgeklärten Gesellschaft abends nicht wussten, ob sie sich am kommenden Tag würden satt essen können; und dies trotz zwölf- und fünfzehnstündiger, harter Arbeitstage. Kinderarbeit war an der Tagesordnung. Abhängigkeit von der Willkür oftmals despotischer Herren und Herrschaften gehörte zum Alltag. In mörderischen Kriegen blieben die Verstümmelten ohne Erwerbsgrundlage zurück, verurteilt zu einem Dasein als Bittsteller.

Wenn man nicht einer privilegierten Oberschicht angehörte lebte man abseits von sozialer Gerechtigkeit, und dies nicht nur im Sinne der sozialen Sicherung. Die bestehenden Klassenstrukturen unterbanden für weite Teile der Bevölkerung Zugang zur Bildung und sozialen Aufstieg. Eine undurchlässige Gesellschaft verhinderte Chancengleichheit und Verbesserung der Lebensperspektiven.

Heute kommen uns die Lebensumstände, die vor nicht einmal einhundert Jahren geherrscht haben, vor, als lägen sie endlos lange zurück, gar in der Steinzeit. Aber lassen wir uns nicht täuschen. Nur weil unsere Generation keinen Hunger erleiden, keine Kriege durchleben, nicht in Unfreiheit leben muss, sollten wir nicht glauben, wir hätten die Zustände der Ungleichgewichte überwunden.

Egoismus und Ignoranz, zwei diabolische Schwestern, prägen die Gesellschaften unserer abendländischen Kultur auch heute noch und wir huldigen ihnen als Antriebsfedern einer, wie wir meinen, modernen Leistungsgesellschaft. Einkommen und Vermögen werden mit persönlicher Leistung gleichgesetzt und unser humanistisches Grundprinzip, auf das wir mit Recht stolz sind, wonach der Stärkere dem Schwächeren helfen soll, verkommt zu Charity-Veranstaltungen, von denen sich einige wenige gesellschaftliches Ansehen und persönliches Wohlgefühl versprechen.

Wir rufen eine Eurokrise aus und schüren die Angst vor sich auftürmenden Schulden und bieten als Lösung billiges EZB-Geld an, das sofort als Spielgeld für die Spekulation mit Rohstoffen eingesetzt wird und einige noch reicher macht, während die Armen in dieser Welt nicht mehr wissen, wie sie die Lebensmittel für ihr tägliches Essen bezahlen sollen.

Und einer sozialverträglichen Lösung dieser Probleme widersetzen sich die Starken in diesem gewaltigen Umverteilungsmechanismus, die in ihrer Gier nach Mehr und in ihrem Egoismus keine Skrupel kennen.

Es hat sich also nichts geändert, außer der Methoden.

Unsere Altvorderen wurden noch zu Tode geprügelt, wenn sie aufbegehrten, und Bildung wurde ihnen verwehrt, damit sie leichter zu lenken waren. Heute spendieren wir jedem ein Auskommen, und das nennen wir dann sozialen Konsens. Keiner muss verhungern und jeder wird unterhalten. Panem et Circenses. Alles schon einmal dagewesen. In Wirklichkeit ist es aber nur eine subtilere Form der Unterdrückung und intellektuellen Entmündigung. Und bedauerlicherweise gibt es immer noch zu viele, die allzu gerne diese Annehmlichkeiten der staatlichen Fürsorge ohne eigene Gegenleistung annehmen. Wenn aber ernsthafte Maßnahmen in Form von Investitionen in Bildung, Ausbildung, Aufklärung und Sanktionen in konkrete Strukturreformen umgestaltet werden sollen, versagen wir.

Sei‘s drum. Wenn wir wirkliche soziale Gerechtigkeit wollen, müssen die Starken anfangen.

Maria Freifrau von Ebner-Eschenbach hat 1911 gesagt, dass es »keine soziale Frage gäbe, wenn die Reichen von jeher Menschenfreunde gewesen wären«, und Bertold Brecht hat treffend formuliert, dass die Moral warten muss, wenn es an den Trog geht. »Zuerst kommt das Fressen, dann die Moral«.

Stellen wir uns doch einmal vor, wir wären Probanden einer übergeordneten Instanz und die Erde wäre ein riesiges Versuchslabor, eine Annahme, die gar nicht so weit hergeholt ist, wenn wir uns darauf einlassen, dass unsere Wahrnehmung einen für uns erkennbaren Makrokosmos beschreibt, der seinerseits wiederum im Angesicht der unbegreiflichen Realität der Unendlichkeit des Universums nur ein Mikrokosmos unter vielen ist.

Nehmen wir also an, dass dieses riesige Experiment zum Ziel hätte, festzustellen, ob wir uns diese große Gnade des Lebens in Freiheit und Selbstbestimmung und ohne tägliche Existenzangst verdient haben. Würden wir bestehen? Ich habe da meine Zweifel.

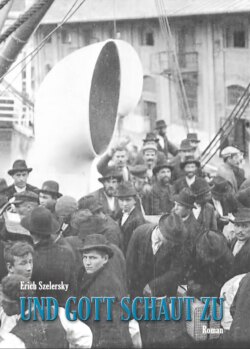

Dieses Buch habe ich geschrieben, um am Beispiel einer armen Familie die Lebensverhältnisses im Verlauf der letzten hundertfünfzig Jahre zu beschreiben.

Dabei verstehe ich unter arm nicht nur die wirtschaftliche Armut. Arm sind alle, die ausgenutzt und missbraucht werden. Missbrauch ist die Herrschaft der Mächtigen über die Schwachen, es ist die Ausnutzung einer überlegenen Position zu Befriedigung persönlicher Egoismen. Eine humane Gesellschaft sollte sich aber gerade durch den Schutz der Schwachen auszeichnen. Stattdessen erleben wir jeden Tag genau das Gegenteil.

Manche fügen sich in die Verhältnisse, lassen sich instru-mentalisieren. Andere suchen nach Wegen aus dem Dilemma. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Hoffen wir, dass alle, die den richtigen Weg gefunden haben, niemals vergessen, wo der Anfang ihres Weges lag, und Nachsicht mit denen üben, die noch nach ihm suchen.

Duisburg, im Frühjahr 2014