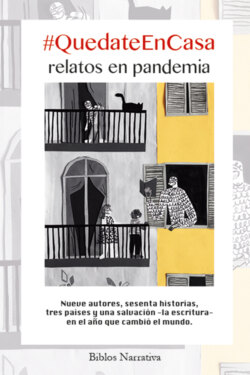

Читать книгу #QuedateEnCasa. Relatos en pandemia - Florencia Agrasar - Страница 14

La loba feroz Graciela Cutuli

ОглавлениеEscondite / Los cocineros

No, no, nada de eso. Mi abuela no era “el” lobo feroz. Mi abuela era “mi” lobo feroz. Porque con los demás todo bien, no sé si me explico. O por lo menos con mis primos, los impecables y perfectos primos que parecían salidos de una serie norteamericana de los 60: rubiecitos, peinaditos, sonrientes. Y tan expresivos como maniquíes. El problema era conmigo. Parece que yo era su problema, y eso que nunca le hice nada, aunque no fuera por falta de ganas. Porque ¿qué le podría haber hecho? Ni siquiera se me ocurría, soy de las que reaccionan tarde y cuando por fin ya tenía la frase perfecta –esa que le iba a sellar la boca de una vez por todas– ya se había pasado el cuarto de hora y me tenía que comer la bronca y el mal trago en mi rincón. Además a todos les habría parecido una reacción exagerada. “Si no te dijo nada”. No, claro. No hace falta decir nada, alcanza con mirar de ese modo, con respirar de ese modo.

Ojo, que mi abuela no tenía ni colmillos largos ni pelaje lustroso y oscuro ni un largo hocico afilado: ¡así hubiera sido fácil! ¡Así cualquiera lo habría sabido! Pero no le daba el perfil lobo feroz. Lo suyo era peinado de peluquería, dos tonos por debajo del oxigenado y tan duro como una torta forrada en fondant; la nariz recta siempre un poquito retraída, como aspirando mal olor; la cartera bien apretada bajo el brazo, como para irse más rápido. Compuesta, la espalda recta, bien sentada, las piernas enfundadas en medias de nylon sedoso que no se le corrían jamás. Y taquitos como puñales.

Venía de visita los jueves a la tarde, única y exclusivamente. ¿Por qué no podía venir los domingos, que de todos modos ya eran días deprimentes? Pero no, los fines de semana decía que no venía porque el barrio donde vivíamos es medio feo, viste, y hay poca gente a esa hora por la calle, mirá si pasa algo. Nunca, nunca entendí qué le podría haber pasado, si se tomaba un taxi en la puerta de su casa en el corazón de Recoleta y se bajaba, pisando cáscaras de huevo, en la puerta de la casa donde vivíamos pasando la General Paz.

Hasta que un día.

La abuela había venido, como siempre, encubriendo su desconfianza bajo su ostentosa cortesía. La conversación, como siempre, era un vaivén de preguntas y respuestas estudiadas: había que aguantar, no hay mal que dure cien años ni visita que dure más de dos horas. Las palabras iban y venían hamacándose y escurriendo su sentido en los pliegues de la alusión, del doble sentido, de lo no dicho. Pensé que hablaban de la casa, o de un arreglo, o del tiempo que había tardado en llegar, del tránsito, del taxi.

Hasta que.

“Nunca voy a entender por qué te viniste a vivir al conurbano”, le siseó a papá, marcando la sibilante como un encantador de serpientes. Me pareció que los ojos de la abuela me miraban rápidos como un relámpago que anuncia la tormenta, pero enseguida se escondieron, falsamente complacientes, detrás de los párpados pintados. Y después, entre dientes, le escuché la pregunta: “¿Qué querés, disimular a la nena entre toda la negrada?”.

Y ahí sí que me cayó la ficha. Cling, anagnórisis. Esa palabra que aprendí mucho más tarde la asociaría para siempre con ese momento inesperado que me pegó de lleno como un flechazo: reconocimiento, saber quién es uno, quiénes son los demás. Fui corriendo al espejo y me miré sintiendo que el cristal se hacía pedazos: las piernas cortas, los hombros anchos, los pómulos altos y los ojos achinados dibujados en la piel oscura y mate. Entre mis primos Brady Bunch y yo había mil universos de distancia. Una identidad entera de distancia.

Y respiré, por fin. Porque ese lobo feroz, mi lobo feroz, no era mi abuela. §