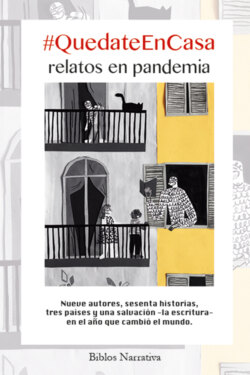

Читать книгу #QuedateEnCasa. Relatos en pandemia - Florencia Agrasar - Страница 9

Un día en el mar Graciela Cutuli

ОглавлениеCapri, sempre blu / Peppino di Capri

Ese sábado había sido largo y encima con un calor infernal. Bajo el sol ardiente de agosto, potenciado por la cantidad de gente, la travesía en el ferry desde el puerto de Nápoles hasta Capri había durado una eternidad. Las chicas tenían sed y se aburrían: ya habían acumulado media docena de museos desde su llegada a Roma, un par de días atrás, y esta escala en el camino al sur, adonde viajaban para ver a la familia, les parecía un alto incómodo que estaba de más. Para empeorarlo todo, en la cola para subir al ferry estaban rodeadas de alemanes ruidosos que las habían puesto de mal humor.

Lo que no decían es que tampoco tenían ganas de ver a la familia: ¡si ni siquiera la conocían! Unos tíos, unos primos, de los que solamente habían escuchado hablar en sobremesas eternas y que identificaban con fotos medio borrosas. Todos viejos. Pero no se animaban a decírselo a los abuelos, que habían organizado el viaje con entusiasmo y estaban decididos a cumplir la hoja de ruta hasta las últimas consecuencias. Fastidiada, Rosario pensaba que no quería volver a viajar nunca más en su vida. Laura, en cambio, se entretuvo un poco más relojeando a un chico que estaba cerca, pero cuando lo escuchó hablar la voz le pareció horrible y enseguida se cambió de asiento en la cubierta. Indiferente, el barco surcaba el Mediterráneo dejando una estela de espuma blanca.

Almorzaron en la terraza de un barcito de Anacapri. Estaba un poco más agradable, corría el viento y el sol había aflojado la intensidad. Los abuelos fueron a asegurarse del horario de la excursión y, sobre todo, que se pudiera entrar en la Gruta Azul: aunque tenían los pasajes reservados, un cambio en el viento o en la marea podía hacerles fallar los planes. La abuela había repetido hasta cansarse que era su tercer intento de entrar en la famosa cueva, y quería que la tercera fuera la vencida.

Terminada la comida bajaron hacia Marina Grande a pie, despacio, descubriendo detrás de algunas curvas la superficie azul del agua, planchada y lejana. Ya en el puerto, pequeño pero animado, nuevamente hicieron la cola para embarcar, esta vez en un bote chico. Hasta la boca de la gruta se llegaba a remo: una embarcación más grande no hubiera pasado entre los farallones que se levantaban, como Escila y Caribdis, interrumpiendo la armonía azul del mar. Hubo una escaramuza con la abuela, porque Rosario quiso ir al baño a último momento, les hizo perder el lugar en la fila y tuvieron que embarcar últimos. Casi pierden el bote, pero al final resultó mejor. Embarcaron solos, ellas y los abuelos. El remero era un hombre grandote, de camiseta celeste desteñida, que parecía tener una fuerza tremenda cuando empujaba los remos para hundirlos bajo el oleaje. De cerca, ese mar que parecía una pileta en realidad se movía en ondulaciones anchas que no llegaban a marearlas pero se hacían sentir. Finalmente llegaron al pie del acantilado golpeado por las olas; frente a la entrada de la gruta había una hilera de botes en espera. De a dos o tres, no más, entraban en el hueco del filoso acantilado y parecía que se los había tragado la tierra. A Laura le dio un poco de miedo. Pero después de un rato los botes salían, y la cara de la gente tenía una expresión indescifrable que iba de la incredulidad a la maravilla.

Habrán pasado unos tres cuartos de hora haciendo tiempo, suspendidos entre el cielo y la superficie del agua. El sol estaba a medio cielo. Para entretenerlas, el abuelo les contó de nuevo la historia que más les gustaba cuando eran chiquitas y se quedaban a dormir en su casa: “¿Se acuerdan de Ulises? ¿Se acuerdan de Polifemo, de Circe, de Nausícaa? Era por aquí que navegaba Ulises, fecundo en ardides”, evocó el abuelo, y las transportó de nuevo a la magia del mar color de vino que imaginaban en su primera infancia.

Cuando ya estaba por tocarles el turno, la abuela le pidió al remero que les sacara una foto. Le tendió la máquina y el hombre, haciendo equilibrio para no moverse ni balancear el bote inestable, hizo clic. Un zumbido y la Polaroid deslizó la foto. Primero opaca y gris, hasta que después de sacudirla un ratito aparecieron los cuatro: el abuelo, con el pelo ondulado y entrecano, con esa sonrisa suya que cuando asomaba lo hacía parecer veinte años más joven; la abuela, agarrada al borde del bote y con la cara semitapada por un sombrero de paja; Rosario y Laura, abrazadas al lado y con los ojos achinados por el sol. Apenas la imagen terminó de formarse, el bote se puso en movimiento. “A terra, a terra!”, gritó el barquero, y todos se agacharon para no golpearse la cabeza al entrar por el estrecho hueco de la gruta.

Y fue como cruzar del otro lado del arcoíris. Adentro estaba oscuro, tan oscuro que casi no podían verse las caras. Pero los últimos rayos de sol que entraban por la abertura del acantilado, casi al ras del mar, teñían el agua de un azul calipso intenso, fosforescente, radiante. Y Rosario y Laura juraron siempre después, toda la vida, que habían escuchado a las sirenas cantar. §