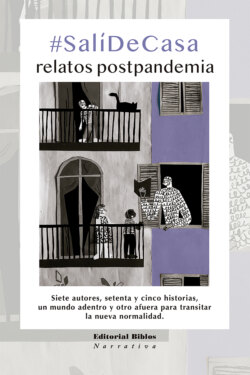

Читать книгу #SaliDeCasa - Florencia Agrasar - Страница 13

Nostalgia

ОглавлениеFlorencia Agrasar

Francine Chantereau / Meunier tu dors

Las sierras se ven diáfanas, hermosas con la luz de la tarde. Niní demora unos momentos más, sentada en el asiento del acompañante del Peugeot que le prestara su hermano para el viaje a Pigüé. Ha frenado al costado de la ruta un momento para capturar la escena. Quiere dejar listo el bosquejo, tal vez encontrar el color justo con su colección de lápices, los verdes, sepias y ocres, para continuar después, en un momento de tranquilidad. Siempre le gustó dibujar así, partiendo de la experiencia, de un catalizador que puede ser un paisaje o un rostro; bosquejar algo para anclar la imagen, el recuerdo, y luego seguir trabajando en un momento de sosiego. “Ahí es donde entra el arte”, le decía siempre su profesor de dibujo cuando era adolescente; “es como la definición de poesía de Wordsworth, ‘el desborde espontáneo de sentimientos poderosos: nace de la emoción recordada en tranquilidad’”. Niní no cree estar muy convencida de la primera parte de la definición porque rara vez experimenta sentimientos poderosos, pero sí está segura de necesitar el momento recoleto, callado, para plasmar lo vivido. Para que surjan la poesía, el arte.

El viaje había nacido de una necesidad. Se vendía finalmente la casa de grand-maman en el campo, Santa Martha. Hacía años que estaba en venta y no la había pisado desde la adolescencia; cuando Niní tenía quince años sus abuelos se habían mudado a Buenos Aires por temas de salud y la casa fue quedando como una especie de reliquia familiar. Uno de sus primos solterones vivió y vive allí como custodio, ocupando solamente una parte, cerrando cuartos y sectores para alivianar el mantenimiento. Ahora él con sus hermanos, los Vincent de Pigüé, quieren repartir algunas cosas y todos los herederos tienen que firmar los papeles pertinentes, motivo más que suficiente para hacer un paseo hacia el pasado.

Mientras maneja en silencio por la ruta, los vidrios bajos, dejando entrar la brisa y el olor a tierra y a pasto, Niní recuerda con nostalgia los veranos en el campo. No puede evitar sentir un poco de culpa de no haberse aferrado a las muchas tradiciones familiares que se celebraban en Santa Martha. Sus primas mayores, en cambio, habían aprendido a cocinar los platos franceses que hacía la abuela los domingos; las recuerda, codo a codo, en la enorme cocina de la casona, parloteando mientras derretían toneladas de manteca para la repostería, adobaban guisos de pollo con hierbas de la huerta y revolvían enormes cacerolas humeantes que inundaban la casa con sus aromas a salvia, laurel y tomillo. Véronique, la mayor, había estudiado el profesorado de francés en el Lenguas Vivas y había ejercido hasta su jubilación. Niní, en cambio, la más pequeña de los doce nietos, se recuerda más como una espectadora que como una protagonista de todo ese mundo tan rico que habían creado sus abuelos. Su conocimiento de la lengua madre se reduce hoy a algunos vocablos, algunas expresiones, eso es todo. Si bien tiene vívido en la memoria el sabor de ciertos platos de la infancia, no le gusta cocinar; su vida urbana y su soltería empedernida la han llevado a ser más amiga del delivery y de la comida sencilla que de las complejidades de la cuisine elaborada de sus ancestros.

Piensa en las vidas de los que ya no están: grand-maman, o más bien la mémé, como le decían los nietos, esa aveyronesa ambiciosa, inmigrante de un pueblito diminuto, que había conocido a grand-papa en Pigüé. Él había sido uno de los colonos traídos a la zona por M. Rocher, un importante terrateniente local que necesitaba trabajar sus tierras, y qué mejor que buscar manos hacendosas en la querida Francia para hacerlo. Ella había venido con su hermano mayor, a probar suerte, escapando de quién sabe qué penurias. Se casaron al poco tiempo de conocerse y rápidamente prosperaron gracias a la tenacidad y visión de la abuela, que en su Saint-Geniez natal había trabajado de niñera en el castillo del marqués y allí había descubierto un mundo; había aprendido mucho sobre la buena vida, la belleza y el buen gusto. Por eso la “casa de grand-maman” (así le dicen, como si pobre grand-papa no hubiera tenido injerencia alguna en su existencia) es algo grandiosa, con ciertas veleidades: un petit château en el medio del campo, con una pequeña torrecilla coronada por balaustradas desde la que se ven las sierras y la lontananza.

Niní recuerda poco a poco, kilómetro a kilómetro, los rituales de la casa: el foie gras que se preparaba todos los años para las fiestas, los gansos clavados al suelo y embuchados con cognac y maíz para que el hígado estuviera tierno y sabroso. La huerta y la quinta habían sido también memorables; la abuela había conseguido traer de su pueblo de origen plantas de ruibarbo, y hacía las famosas compotas y confitures, conocidas en la zona por lo raras. A Niní jamás le había fascinado el ruibarbo, le sentía olor a pasto recién cortado y un gusto vegetal poco atractivo, pero se cuidaba de decir esto entre sus primos Vincent porque era pecado. Un Vincent no podía dejar de disfrutar del foie gras, de la tarta de ruibarbo y de las pastillas de regaliz, golosina que la mémé se hacía traer de Francia cada vez que viajaba algún conocido; esas pequeñas cosas constituían la marca registrada de la familia. También le vienen a la memoria las canciones que cantaba su abuela y que ella, su hermano y todos los primos repetían, sin tener la más mínima idea del significado de las palabras, en un francés que era más un patois que otra cosa: “Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite, meunier, tu dors, ton moulin va trop fort”. Tiene el recuerdo vívido de cantar la canción con la mémé, moviendo las manos, imitando el girar de las aspas de un molino.

Faltan pocos kilómetros. No recuerda el camino pero obedece las indicaciones de su primo Lito que sigue viviendo en Santa Martha, hasta que la entreguen. Reconoce la tranquera de entrada al campo, se baja a abrirla. Le sorprende cómo el cuerpo responde a los movimientos de la niñez, empujándola con la cadera, levantándola un poco al mismo tiempo para que no arrastre. El camino de tierra hacia la casona suelta polvo y Niní sube los vidrios. A lo lejos, ve la torre y las copas desprolijas de las palmeras, centenarias. Ya más cerca, le parece ver, como un recuerdo borroso, la silueta de grand-papa en la quinta, zapa en mano, limpiando de yuyos alrededor de los perales y ciruelos. Y en el frente de la casa, la mémé con su tijera de podar, sacando las ramas secas de las lilas y las rosas. Le viene una enorme nostalgia de esos tiempos laboriosos, llenos de futuro, donde la vida era pura promesa y sus abuelos, como tantos inmigrantes, soñaban una tierra próspera para las generaciones venideras.

Lito la espera en la puerta. Hace mucho que no se ven y se abrazan con afecto. Es un campesino callado, algo rústico, con la cara de los Vincent, los ojos chiquitos celestes y la nariz puntuda. Mientras caminan hacia la casa, que se ve vieja, descuidada y mucho más pequeña de lo que Niní recordaba, le cuenta las novedades. De pronto se le ilumina la cara a Lito.

—¿Sabés, Niní, lo que encontré ayer, revolviendo el baúl que guardaba la mémé en el altillo?

Niní no sabe, ni se imagina qué podría ser. Lito la deja en ascuas y la hace pasar a la sala, de techos altos y piso de baldosas calcáreas negras y blancas, tal como las tiene grabadas en la memoria. Sobre la pesada mesa de nogal hay una carpeta atada con una cinta de gross un poco raída. La abre y está repleta de dibujos. Niní se acerca, se pone los anteojos y escruta. Son diferentes escenas de Santa Martha: la huerta, la casa con el jardín, varios retratos de diferentes personas… Todos los dibujos demuestran un cierto talento, una mirada aguda, una afición por el detalle. Un retrato le llama la atención. Es una niña de unos seis años. La mirada intensa, el pelo corto sobre los hombros. Reconoce sus propios ojos, el ceño fruncido. Una intensa emoción la invade.

—No tenía idea de que la mémé dibujara… —Entonces se le llenan los ojos de lágrimas... la fuerza de los lazos, los lazos y la sangre, los lazos de la sangre. Piensa en las manos de su abuela buscando fijar la memoria, la experiencia, el amor, en esos cuadritos, y se mira sus propias manos, que han seguido el mismo camino. De pronto siente una congoja profunda. Qué pena no haber vuelto a Santa Martha antes.§