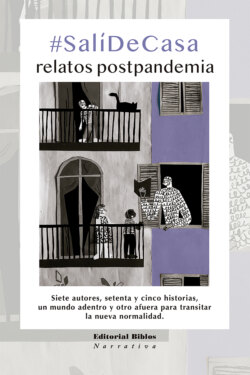

Читать книгу #SaliDeCasa - Florencia Agrasar - Страница 14

Presencia

ОглавлениеTeresa Téramo

Lester Bauer / Vals del adiós

Tahona estuosa de aquellos mis bizcochos

pura yema infantil innumerable, madre.

César Vallejo Trilce, Poema XXIII.

Las llaves hacían el mismo tintineo que en su cartera. Eran tres: para la verja, la puerta cancel y la grande, pesada y alta de madera. Ahora estaban las tres cerradas. Las sombras del jazmín, los agapanthus y el rosal dibujaban extrañas figuras en el damero solo transitado por una hilera larga de hormigas negras y gordas que se perdían debajo del malvón. La verja se quejó con un chirrido –corto y nuevo– de que la traspasara. Contemplé unos pimpollos y ajusté con fuerza la canilla porque vi que una gota, como una lágrima, se le deslizaba lenta e inexorable. Voy a tener que llamar al plomero. Ese pensamiento me trajo de vuelta a un presente extraño e incómodo. Enrosqué la manguera del jardín, que parecía una víbora maltrecha a los pies del muérdago. Cerré la tapa del medidor de luz y recordé que no había pagado la cuenta. Alcé la mirada y las celosías herméticas me parecieron pesados párpados bajos para siempre. El pasto estaba crecido pero aún los canteros mantenían su forma. El jardinero podía esperar.

Revolví en la cartera y luego de tropezar con el pañuelo, la agenda y el monedero, di con las otras dos llaves. Primero una, después otra y, ya en el porche, me invadió un olor a humedad nuevo. Recogí del buzón dos facturas, un sobre abultado con las postales navideñas de los Pintores sin Manos y una nueva carta espiritual de la Abadía de Saint Joseph de Clairval de Flavigny. Abrí la cancel, que vibró como siempre al empujarla. La madera se había hinchado y arañó el piso resistiéndome el paso. Volvieron a sonar las campanitas colgadas de un extremo de la puerta.

Allí, sobre la cómoda, estaba el florero de cristal azul que albergó tantos ramos bien puestos, vistiendo de perfume y color cumpleaños y celebraciones. A su izquierda, la cajita de música. Levanté la tapa y sonaron tres notas hasta que enmudeció por completo. El piano mudo también se entreveía desde el hall. Quise sacudirme el presente y corrí las cortinas, abrí las ventanas, desplegué –a izquierda y a derecha– las persianas para que con la luz y el aire fresco del jardín entrasen a la casa todos los que por aquí pasaron, brindaron, rieron, bailaron, subieron y bajaron la escalera caoba alfombrada, con suaves pasos, quienes hicieron de sus barandas toboganes, atravesaron los barrotes y saltaron por los sillones, quienes tendieron la ropa en el pequeño patio, encendieron la leña en la parrilla de la terraza, dieron de beber a las plantas y de comer a los canarios… A cambio escuché: “Doña tiene algo para darme”. Era el hombre de los trapos rejilla. “La… señora no está. Disculpe. Hoy, no”. Y cerré la ventana. La figura del pedidor resaltaba más el vacío de un mundo que continúa frente a otro que se detiene.

En la cocina, las ollas se apilaban bajo la mesada junto a los jarros, lecheras, sartenes. La panquequera de teflón traída de Mar del Plata y el relojito para que no se pase el huevo. La pava silbadora junto al mate y la yerbera. Todo en su sitio. “No vayas sola”, me había dicho Hernán, como yo le puedo decir a un alumno “No se copie”, preocupada pero indiferente. Cuando abrí la alacena, los Matarazzo abiertos me trajeron el recuerdo de la última cena.

Sonó el teléfono. “¿La señora Paula?”. Dudé. “Sí… soy yo”, total me llamo igual. Papá había insistido en que llevase su mismo nombre. “Hablamos del cementerio”. Lo que faltaba. “Está impago el nicho de Ángel Ruiz y usted siempre era tan puntual, sabe. No la quiero molestar pero podemos pasar a cobrarle por su casa...”. Colgué. “Pasaré en la semana, no se preocupe”, llegué a decirle. Me puse a barrer el patio para que las hojas no tapasen la rejilla. Otras hojas, las de los centenares de libros de la biblioteca, guardaban literatura predominantemente argentina y del Siglo de Oro español. Abrí al azar uno de lomo azul. Era una vieja edición de Martín Fierro; en el margen de algunas páginas, en lápiz, breves anotaciones en excelente caligrafía completaban y cuestionaban el texto, y entre la primera y segunda parte, una flor silvestre, que pareció revivir después de un largo letargo aprisionada entre sextinas, despidió aún algo del perfume del tiempo. “Porque el tiempo es una rueda,/ y rueda es eternidá;/ y si el hombre lo divide/ solo lo hace, en mi sentir,/ por saber lo que ha vivido/ o le resta de vivir”. Lo cerré y devolví a su lugar. Ya veríamos qué hacer con tantos libros.

Se fue. Y se fue todo un mundo. Miré a mi alrededor, ya había atardecido. Fui cerrando las persianas, acariciando los muebles, helados, duros, callados. La paradoja de la fuerte presencia de la ausencia. Busqué su sonrisa, su caricia, su mirada. Y la encontré. La encontré cuando antes de salir me pinté los labios frente al espejo. §