Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 13

Der Thronwechsel

ОглавлениеAm Todestag Friedrichs I., am 25. Februar 1713, vollzog sich in der preußischen Residenz das übliche Prozedere nach der Devise: »Der König ist tot – es lebe der König!« Solche damit verbundenen, scheinbar außergewöhnlichen Maßnahmen wie das Schließen der Stadttore, die Sicherung des Staatsschatzes, die Vereidigung der Garnisontruppen sind aber weniger spektakulär, als der erste Anschein vermitteln mag. Ähnliche Vorkehrungen wurden an anderen europäischen Höfen bei Herrscherwechseln ebenso getroffen, und auch der Vergleich zum letzten Thronübergang in der preußischen Residenz 1688 deutet die bestehenden Traditionen an.

Über die Vorgänge während der ersten Tage nach dem Thronwechsel sind wir durch eine Reihe von Gesandtenberichten informiert, die seinerzeit schon Carl Hinrichs in seiner unvollendet gebliebenen Biographie ausgewertet hat.62 Ohne diese hier noch einmal in aller Breite vorzustellen, seien nur die wichtigsten Wahrnehmungen knapp wiedergegeben – ergänzt um einige Informationen aus der Sicht der kaiserlichen Diplomaten. Die Trauer über den verstorbenen König, eine erwartungsvolle Spannung hinsichtlich der kommenden Entwicklungen, einschließlich des Austausches von Vermutungen, Gerüchten oder vermeintlich zutreffenden Nachrichten »aus erster Hand«, werden die verbreitetsten Stimmungen unmittelbar nach dem Tode Friedrichs I. gewesen sein. Und die Gefühlslage der unmittelbar betroffenen Angehörigen der Hof- und Residenzgesellschaft wird zwischen Befürchtungen und Hoffen changiert haben. Diese Atmosphäre in der preußischen Residenz erinnert in etwa durchaus an heutige, uns bekannte Konstellationen im Umfeld von Regierungskrisen, Neuwahlen oder Ministerstürzen.

Und in der Tat wartete der neue Herrscher mit einigen Überraschungen auf: Schon bei der Wahl des Namens als König zeigte er, dass er nicht danach trachtete, sich wohlgemeintem Rat unterzuordnen. Der Zeremonienmeister Johann von Besser hatte Friedrich Wilhelm geraten, sich den Konventionen entsprechend als König nur einen Namen zuzulegen, also damit zum Beispiel auf »Wilhelm« zu verzichten. Als Vorbild diente ihm das Exempel des sächsischen Kurfürsten Friedrich Augusts I., der sich mit seiner Wahl zum polnischen König den Namen August II. zugelegt hatte.63 Doch der junge preußische König setzte sich darüber hinweg, behielt seinen kronprinzlichen Namen und wurde nicht Friedrich II., sondern Friedrich Wilhelm I.

Selbst diejenigen Herren, die sich vermeintlich guter Kontakte zum Monarchen erfreuten, zeigten sich irritiert. Friedrich Wilhelm von Grumbkow klagte dem kaiserlichen Diplomaten v. Schönborn am 16. Mai 1713 seine missliche Lage, denn »aus keinem Ministro ist nichts zu bringen, der König [sei] nicht zu sprechen«.64 Für wahrscheinlich hielt man in der Residenz, dass der seit 1697 in Hausarrest sitzende Eberhard Christoph Freiherr von Danckelman wieder in alte Ehren gehoben und sogar mit der Leitung der Regierungsgeschäfte betraut werden würde. Das Gerücht erhielt vor allem dadurch neue Nahrung, dass der König am 19. März 1713 in Begleitung Danckelmans völlig überraschend zum Frühgottesdienst in der Berliner Schlosskapelle erschien.65 Es fand bei dieser Gelegenheit eine längere Unterredung zwischen beiden statt, über deren Inhalt aber kaum etwas verlautete, lediglich dass der König ihn »für einen ehrlichen Mann halte und ihn auch lieb hätte«.66 Falls Danckelman überhaupt ein Angebot zur Übernahme eines Amtes gemacht worden war, hätte er dieses abgelehnt, was von dem die Vorgänge in der preußischen Residenz aufmerksam beobachtenden französischen Gesandten weniger auf das hohe Alter zurückgeführt wurde, sondern auf den in den Augen Danckelmans schwierigen Charakter Friedrich Wilhelms I.67 Obgleich Danckelman infolge seiner Haft und des Arrests nur geringe Kunde über die Entwicklungen der letzten Jahre und kaum Informationen über die Interna am Berliner Hof erhalten haben dürfte, waren ihm aufgrund seiner langjährigen Erfahrung dennoch die Unwägbarkeiten und Fallstricke zu geläufig, hätte er auf das glatte höfische Parkett zurückkehren wollen.

Der kaiserliche Gesandte v. Schönborn war laut eigenem Bekunden gleich nach seiner Ankunft in Berlin bemüht, sich »von jetziger Regierung und des hiesigen Hoffes Zustand verläßlich zu erkundigen«. Dazu knüpfte er Kontakte »in Geheimen und Vertrauen« zu nicht namentlich genannten Ministern, auf die er sich »gewiß verlassen« könne.68 Als besonders auffällig nahm der kaiserliche Diplomat wahr, dass der König »absonderlich mit dem Militari, welches auff eine Considerablen Fuß gesetzet werden wirdt, sehr beschäfftiget« sei. Für diejenigen indes, die das Treiben Friedrich Wilhelms schon lange beobachtet hatten, stellte dies sicherlich keine allzu große Überraschung dar.

Auffällig erscheint in den Statements des kaiserlichen Diplomaten, dass noch zwei Monate nach dem Herrscherwechsel »die confusion und Mißvergnügen nicht zu beschreiben [sei] und ein jeder … sowohl Bauer, Hofbediente, Civil- und Militair Standt so desolat und uebel zufrieden seyen, daß es auch nicht zu glauben«. Nun wird man in diesen Berichten einen nicht ganz vorurteilsfreien Blick auf die preußischen Verhältnisse voraussetzen müssen, denn es ist fraglos auffällig, dass die Berichte der anderen Gesandten nicht ganz so schwarz getönt erscheinen. Gefragt nach den Gründen für diese von ihm wahrgenommene Stimmung, antwortete man ihm, dass der König »alles selbst und allein thun wolte«.69 Das deckt sich wiederum mit den Berichten der anderen Diplomaten und deutete in der Tat bereits einen neuen Regierungsstil an, der in den folgenden 27 Jahren beibehalten werden sollte. Und nicht nur das Bestreben, allein zu entscheiden, sondern auch eine gewisse Beratungsresistenz glaubte man beim neuen König ausmachen zu können. So hatte der sächsische Gesandte v. Manteuffel in einem seiner ersten Statements nach dem Thronwechsel die Begebenheit geschildert, wonach der junge König im Umfeld der nach dem Tode Friedrichs I. zu treffenden Vorkehrungen darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es doch genüge, die Berliner Stadttore für den Verkehr nach auswärts geschlossen zu halten. Daraufhin folgte seine brüske Reaktion, »er verlange weder Rat noch Räsonnement, sondern Gehorsam«.70

Dieses Credo avancierte zum Leitmotiv auf einem besonders diffizilen politischen Feld, das in jenen Wochen des Übergangs zu vielen Planspielen Anlass gab und maßgeblich die Stimmungslage in der Hof- und Residenzgesellschaft beeinflusste: Man erwartete mit Spannung die Um- und Neubesetzung der maßgeblichen Chargen in der Zentralverwaltung und im Hofstaat. Und in der Tat hat auch hier der König sich das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen lassen, was durchaus einige Überraschungen – im Positiven wie im Negativen – für die Beteiligten bereithielt. Etliche hohe Amtsträger haben mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass sie in ihren Chargen belassen wurden, für andere Herren, die zum engeren persönlichen Umfeld des Kronprinzen gehört hatten, waren die personalpolitischen Entscheidungen des jungen Monarchen indes mit recht derben Enttäuschungen verbunden. An erster Stelle ist Fürst Leopold von Anhalt-Dessau zu nennen, der sich schon in einer über das militärische Metier hinausgehenden Stellung gewähnt hatte.71 Auch aus kaiserlicher Sicht erwartete man keinen allzu großen Einfluss Leopolds auf den König. Er mische sich zwar »neben den Militär-Sachen auch in andere Angelegenheiten«. Man vermutete jedoch, dass der König »ihn nur solang noch zu brauchen gedencke, bis Er sein Militairwesen eingerichtet und in völligem Standt gebracht habe«.72

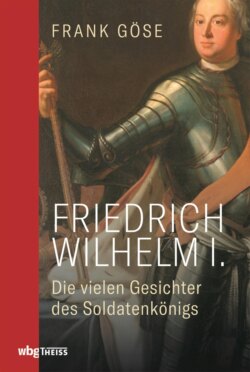

Krönungsporträt Friedrich Wilhelms I. Gemälde von Samuel Theodor Gericke 1713.

Die Berücksichtigung des engeren personellen Umfeldes des Königs, seiner Räte und Minister mit all ihren Verdiensten, aber auch menschlichen Abgründen und Skurrilitäten ist nun nicht etwa dem Bemühen geschuldet, mehr Farbigkeit in die Darstellung zu bringen. Letztlich steht dahinter der Gedanke, dass die Einbeziehung jener Aspekte einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis der Regierungsweise dieses Monarchen erbringen kann. Denn die scheinbar so »modern« und rational agierende preußische Verwaltung zur Zeit König Friedrich Wilhelms I. war auch bzw. immer noch durch eine Herrschaftspraxis des »face-to-face« geprägt – jedenfalls in weitaus stärkerem Maße, als es eine vorrangig an Institutionen ausgerichtete Verwaltungsgeschichtsschreibung suggeriert hat. Dies gilt es zu beachten, wenn wir in den folgenden beiden Kapiteln, gewissermaßen von »oben« nach »unten«, das Verhältnis Friedrich Wilhelms I. zu der an der Residenz angesiedelten politisch-höfischen Elite ebenso versuchen zu beschreiben wie das Zusammenspiel mit den verschiedenen Ebenen der Verwaltung in der preußischen Monarchie. Hier soll beileibe keine trockene Institutionengeschichte betrieben werden. Vielmehr interessiert, ob und in welcher Weise der Monarch die Regierungspraxis beeinflusst hat – eine Fragestellung, deren zentrale Bedeutung innerhalb der Biographie dieses Herrschers, wohl auf der Hand liegt.