Читать книгу Großer Herren Häuser - Georg Hamann - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

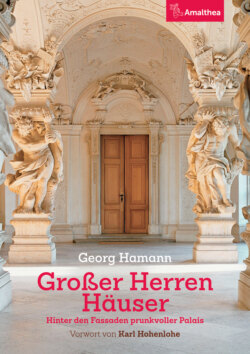

Die Hofburg im 18. Jahrhundert

ОглавлениеJosef I. erkrankte 1711 an den Pocken, er war gerade einmal 32 Jahre alt. Noch auf dem Totenbett soll er seiner Ehefrau Amalie Wilhelmine versprochen haben, all seine Geliebten vom Hof zu verbannen, falls er überleben würde. Es war freilich zu spät. Josef starb im April und hinterließ seine Familie in großer Bedrängnis.

Bei seinen zahlreichen außerehelichen Affären hatte er sich gefährliche Geschlechtskrankheiten zugezogen, mit denen er schließlich auch seine Ehefrau angesteckt hatte. Nach der Geburt zweier Töchter und eines früh verstorbenen Sohnes war sie unfruchtbar geworden. Auf Josefs jüngerem Bruder Karl ruhten nun sämtliche Hoffnungen, die Dynastie weiterzuführen.

Wobei: Von einer »Dynastie« war damals kaum noch zu sprechen. Zwar war Karl VI. der Nachfolger seines Bruders als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und somit der ranghöchste Monarch Europas, aber Spanien ging – nach dem Aussterben des dortigen Familienzweiges und dem langen Erbfolgekrieg – verloren. Auch wenn er durch Neapel-Sizilien und die Spanischen (ab nun: Österreichischen) Niederlande entschädigt wurde und sein Reich dadurch eine noch nie zuvor dagewesene Ausdehnung erreichte – wer sollte all diese Länder dereinst regieren? Karl, der letzte männliche Habsburger, musste einsehen, dass seine Nachfolge auf höchst unsicherem Grund stand, zeugte er doch selbst ebenfalls »nur« Töchter (sein einziger Sohn starb bereits im Babyalter).

Mit all den prunkvollen Bauten, die er in Auftrag gab, schien er eine Bedeutung hervorstreichen zu wollen, die seine Familie gerade zu jener Zeit zu verlieren drohte. Neben dem Bau der monumentalen Karlskirche und dem – geradezu bombastischen – Projekt des »österreichischen Escorials«, der Stiftsresidenz Klosterneuburg, wurde auch die Hofburg großzügig erweitert.

Endlich kam Johann Bernhard Fischer von Erlach zum Einsatz. Er erhielt den Auftrag, das Gebäude einer neuen Hofbibliothek (am heutigen Josefsplatz) zu planen, auch neue Hofstallungen (das heutige Museumsquartier) entstanden nach seinen Entwürfen – ein wahrer Palast für die kaiserlichen Pferde.

Nach Fischers Tod im Jahr 1723 führte dessen Sohn Joseph Emanuel die Bauprojekte fort, ja es gelang ihm sogar, den ständigen Konkurrenten seines Vaters, Johann Lucas von Hildebrandt, schrittweise zu verdrängen (siehe Seite 109f.). Der Kunsthistoriker Hans Sedlmayr schrieb in diesem Zusammenhang vom »Ringkampf zwischen den beiden Hofarchitekten und ihren Protektoren«. Hildebrandt hatte zwar einen Entwurf für einen großzügigen Komplettumbau der Hofburg geschaffen, doch bis auf einen kleinen Teil des Reichskanzleitrakts (in Richtung Schauflergasse) wurde nichts davon verwirklicht. Er erhielt bald keinen einzigen kaiserlichen Bauauftrag mehr.

Der junge Fischer hingegen ging siegreich aus diesem »Ringkampf« hervor und avancierte bald zum Stararchitekten: Neben der Fertigstellung der väterlichen Bauprojekte gestaltete er den Hauptteil des Reichskanzleitrakts (gegen den Inneren Burghof) sowie die Winterreitschule anstelle des alten »Paradeisgartls«. Sein Entwurf für eine repräsentative Front zum Michaelerplatz hin wurde allerdings nur teilweise verwirklicht. Erst im späten 19. Jahrhundert stellte man diesen Teil der Hofburg – angelehnt an Fischers ursprüngliche Pläne – fertig.

All diese Prachtentfaltung kostete ein immenses Vermögen, wobei die finanzielle Lage Österreichs nicht besonders rosig aussah. Kaiser Karl VI. schien dermaßen beseelt vom Wunsch, sich und seiner Familie Baudenkmäler für die Ewigkeit schaffen zu lassen, dass er offenbar die Übersicht über seine Geldmittel verlor. Jenes Problem, das bereits im 16. und 17. Jahrhundert aufgetaucht war, wurde auch unter Kaiser Karl virulent: Korruption und Unterschlagung in großem Stil.

Geschätzt die Hälfte der jährlichen Steuereinnahmen von rund 120 Millionen Gulden verschwand in den Taschen habgieriger Beamter und betrügerischer Höflinge. Auch die Bediensteten in der Hofburg überboten einander geradezu in der »Kunst« des schamlosen Stehlens.

Ein gutes Beispiel hierfür ist das Personal Amalie Wilhelmines, Karls verwitweter Schwägerin (sie lebte in jenem Trakt, der heute nach ihr Amalienburg genannt wird). Auch wenn damals zu jeder Mahlzeit Wein getrunken wurde und der Bedarf dementsprechend hoch war, scheint der Verbrauch der frommen Kaiserinwitwe doch besonders auffallend: Als »Schlummertrunk« habe sie täglich nicht weniger als zwölf Kannen ungarischen Weins, also gut zwölf Liter, benötigt und jede ihrer Hofdamen immerhin sechs Kannen! Die Vermutung liegt nahe, dass der zuständige Kellermeister mehr Wein verrechnete, als er tatsächlich lieferte, um die übrige Menge privat verkaufen zu können. Ähnliches dürfte auch Kaiserin Elisabeth Christine geschehen sein, der Ehefrau Kaiser Karls. Das Brot für deren Papagei wurde in edelstem Tokajer eingeweicht, wobei sich der Vogel als äußerst trinkfest erwiesen haben müsste: Über 900 Liter jährlich soll er auf diese Weise vertilgt haben. Dass die kaiserliche Küche pro Jahr allein 4000 Gulden für Petersilie in Rechnung stellte, sei auch noch angemerkt (zum Vergleich: »Hof-Ingenieur« Hildebrandt erhielt ein Jahresgehalt von 600 Gulden).

Unter Karls Tochter Maria Theresia änderte sich manches. Insbesondere ihrem Mann Franz Stephan von Lothringen ist es zu verdanken, dass der persönlichen Bereicherung der Hofangestellten ein Riegel vorgeschoben wurde. Franz, der zwar aus vornehmer, aber nicht übermäßig reicher Familie stammte, hatte schon in frühen Jahren gelernt, hervorragend mit Geld umzugehen. Er ordnete die desolaten Staatsfinanzen Österreichs, was seinen Nachkommen bald zugute kommen sollte.

Die Zeit der verschwenderischen Bauprojekte war vorerst vorbei (wenn man von Maria Theresias Lieblingsschloss Schönbrunn absieht, siehe Seite 68f.). Man arrangierte sich vielmehr mit der vorhandenen Bausubstanz der Hofburg und adaptierte sie entsprechend den Bedürfnissen der Zeit. Die oberen Teile zweier noch bestehender mittelalterlicher Türme wurden abgetragen, die beiden Redoutensäle entstanden anstelle des barocken Lustspielhauses am Josefsplatz und am Michaelerplatz, dort, wo im »Ballhaus« bislang das gioco di palla (siehe Seite 41f.) gespielt worden war, zog das neu gegründete Burgtheater ein.

Das »Damen-Carroussel« in der Winterreitschule, eines der aufwendigen Feste zur Zeit Maria Theresias

Die bereits erwähnte Kunstsammlung Erzherzog Leopold Wilhelms wurde aus der Stallburg ins Schloss Belvedere überführt, das nach dem Tod Prinz Eugens in kaiserlichen Besitz überging (siehe Seite 127f.). Im Gegenzug brachte man die berühmten Lipizzaner unter, deren Stallungen sich bis heute hier, direkt gegenüber der Winterreitschule, befinden.

Dass es unter dem neuen Kaiserpaar nicht gänzlich vorbei war mit den Festlichkeiten, mit den prachtvollen Bällen und Theateraufführungen, bewies das »Damen-Carroussel«, das am 2. Jänner 1743 veranstaltet wurde. Damals – es war die Zeit des Österreichischen Erbfolgekrieges – feierte man den erzwungenen Rückzug der Franzosen und Bayern aus Böhmen. Tausende noble Gäste sahen Maria Theresia an der Spitze Dutzender hochadeliger Damen, dem kriegerischen Anlass entsprechend als Amazonen verkleidet, hoch zu Ross in die festlich geschmückte Winterreitschule einziehen. Es gab allerlei Wettbewerbe mit Lanzen, Pistolen und Degen, als Zielscheiben verwendete man hölzerne Türkenköpfe. Nach einem öffentlichen Zug der Gesellschaft durch die Straßen Wiens folgte in der Hofburg ein rauschender Ball.

Unter Maria Theresia erhielt auch das berühmte Renaissancetor Pietro Ferraboscos seinen gegenwärtigen Namen: Während wir heute die »Schweizer Garde« nämlich ausschließlich mit dem Vatikan in Verbindung bringen, so war es in früheren Zeiten durchaus üblich, dass sich auch weltliche Fürsten und Könige mit einer Leibwache aus Schweizer Söldnern umgaben. Ausgerechnet die österreichischen Landesherren verfügten über keine, denn die Erinnerung an die schmachvollen Niederlagen Habsburgs gegen die Schweizer Eidgenossenschaft im frühen 14. Jahrhundert wirkte noch lange nach.

Die Herzöge von Lothringen beschäftigten aber seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert sehr wohl eine solche Garde. Nachdem Franz Stephan von Lothringen 1745 zum neuen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt worden war, versah sie ihren Wachdienst in der Hofburg. Gut 20 Jahre später löste sein Sohn Josef II. sie auf, sie bestand damals aus 173 Mann. Die Gardisten wurden finanziell großzügig entschädigt, manche zogen zurück in die Schweiz, viele hingegen blieben in den österreichischen Erblanden und fanden Aufnahme in anderen Regimentern.

Der sparsame Kaiser Josef II. tat übrigens nicht viel, mit dem er dem Aussehen der Hofburg seinen persönlichen Stempel hätte aufdrücken können, es sind gerade einmal 250 Gulden belegt, mit denen er eine »Aufzugsmaschine« finanzierte.