Читать книгу Großer Herren Häuser - Georg Hamann - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Einleitung

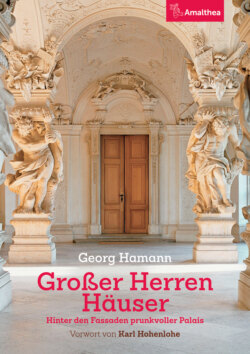

ОглавлениеDieses Buch handelt von zwölf ausgewählten Gebäuden Wiens, die auch Thema der beliebten ORF-III-Serie Vieler Herren Häuser sind. Es versteht sich als Begleitliteratur, die vertiefende Informationen gibt, kann aber ebenso als eigenständiges Werk gelesen werden, ohne dass man die Fernsehserie kennt.

Im Vordergrund stehen nicht architektur- oder kunsthistorische Details (obwohl selbstverständlich die wichtigsten Informationen zur Baugeschichte nicht fehlen dürfen), sondern die Geschichte jener Menschen, die all die Schlösser und Palais entwarfen, die sie in Auftrag gaben und die sie bewohnten.

Der zeitliche Rahmen der Schilderungen erstreckt sich vom ausgehenden 17. Jahrhundert bis zum Ende der österreichischen Monarchie (nur bei der Hofburg beginnt die Darstellung früher, immerhin war sie bereits seit dem Hochmittelalter Residenz der österreichischen Landesherren). Die Ereignisse des 20. Jahrhunderts werden demnach nur in aller Kürze behandelt, denn die Zeit der »großen Herren« war 1918 vorbei. Kaum eines der Gebäude diente noch als Familiensitz, die meisten wurden verkauft, vermietet oder in staatliche Verwaltung übernommen.

Den größten Teil des Buches nehmen Palais ein, die zur Barockzeit entstanden. Als nach der Zweiten Türkenbelagerung die unmittelbare Gefahr durch die osmanischen Truppen gebannt war, kam es in Wien zu einem beispiellosen »Bauboom«. Der Wiener Lokalhistoriker Wilhelm Kisch schrieb in den 1880er-Jahren, dass »auf den Trümmerstätten und Schutthaufen, welche die Türkenbrände 1683 zurückliessen (…) alle die vielen stolzen Monumental- und Prachtbauten Wiens … jetzt wie Pilze aus der Erde schossen. Dort«, so Kisch weiter, »wo man noch jüngst in den niedergebrannten Vorstädten … halb verbrannte Kameele, geschmorte Maulthiere und verweste Christenleichen eine ungeheure Pestilenz unter schwarzen Rauchwolken verbreiten sah, stiegen die stolzen Paläste empor, die mit wahrer französischer Prachtliebe ihrer ärmlichen Umgebung zu spotten schienen.«

Tatsächlich war Wien nicht mehr nur Grenzfestung gegen Ungarn, sondern entwickelte sich zur barocken Metropole einer europäischen Großmacht. Im Jahr 1698 wurde der »Burgfrieden« auch auf die Vorstädte ausgedehnt, die nun – zwar durch die Stadtmauern immer noch von Wien getrennt, aber bald durch den zweiten Befestigungsring des Linienwalls geschützt – zu einem attraktiven Siedlungsgebiet wurden. Der Kaiserhof und viele Adelsfamilien ließen sich dort ihre Sommerschlösser mit ausgedehnten Gartenanlagen errichten (das Belvedere und Schönbrunn bieten hervorragende Beispiele). Auch Bürgerliche zogen aus der engen Stadt, wodurch dort Platz frei wurde für die hochherrschaftlichen Palais, die bis heute das Aussehen des 1. Bezirks prägen.

Immense Summen flossen damals in die Bauwirtschaft. Die adeligen Familien wetteiferten um die berühmten Architekten, Stuckateure, Maler und Freskanten, die sich in Wien tummelten. Neben dem Palais Batthyány-Strattmann und dem Daun-Kinsky wird über Prinz Eugens »Winterpalais« in der Himmelpfortgasse erzählt sowie das Amtspalais des heutigen Bundeskanzleramts, das einst den Staatskanzlern und ihren Familien als Residenz zustand.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde viel schlichter und nüchterner gebaut, selbst die wenigen entstehenden Neubauten aristokratischer Bauherren waren durch vergleichsweise schmucklose Fassaden geprägt und glichen sich der bürgerlichen Zweckarchitektur an. Im Wien-Band des Kronprinzenwerks (1886) hieß es: »Es ist für uns, die wir die künstlerische Verjüngung der Metropole des Reiches erlebt haben, kaum faßbar, mit welch schmaler Hausmannskost die Stadt Beethovens und Schuberts, Raimunds und Grillparzers in allem, was die bauliche Gestaltung und den Schmuck des Lebens betraf, sich begnügen mußte.« Doch es gab Ausnahmen, wie das prächtige Palais Coburg, von dessen Baugeschichte und Bewohnern dieses Buch auch erzählt.

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde von der Architektur des Historismus dominiert: Die Ringstraße entstand und mit ihr all ihre Palais und noblen Mietshäuser. Als Beispiel hierfür dient das von Theophil Hansen entworfene Palais Epstein. In dieselbe Zeit fiel auch der Bau der Hermesvilla im Lainzer Tiergarten und des Achilleions auf Korfu (das als einziges nicht in Wien liegende Gebäude in der Serie »Vieler Herren Häuser« vorgestellt wird). Zwei weitere Gebäude jener Jahre fallen ein wenig aus dem Rahmen, waren sie doch nie als Wohnhäuser gedacht: das »Palais« Ferstel und der Kursalon im Stadtpark.

All diese Gebäude erzählen spannende, mitunter tragische Geschichten: von berühmten Feldherren und Ringstraßenbaronen, von konkurrierenden Barockbaumeistern, politischen Intrigen, gesellschaftlichen Skandalen, aristokratischen Salons und vielem mehr – ein Blick hinter die Fassaden großer Herren Häuser.

Georg Hamann

September 2017