Читать книгу Großer Herren Häuser - Georg Hamann - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Wenzel Anton Graf Kaunitz – die graue Eminenz unter Maria Theresia

ОглавлениеDer bayrische Aufklärer Johann Pezzl, ein glühender Verehrer Kaiser Josefs II. und ebenso kluger wie scharfzüngiger Chronist der Zustände in Wien, scheute sich für gewöhnlich nicht, Autoritäten infrage zu stellen, was ihn so manches Mal in Schwierigkeiten (namentlich mit der katholischen Kirche) brachte. Wenn es aber um Staatskanzler Kaunitz ging, geriet er regelrecht ins Schwärmen: »Ich beneide denjenigen, welchem einst das Los wird, Kaunitz’ Biograph zu sein. Es stärkt Geist und Herz und macht einen stolz auf seine Menschenwürde, wenn man, ohne den Verdacht von Schmeichelei zu erregen, einen Mann zu schildern bekommt, dessen ganzes Leben eine fortlaufende Kette von Zügen der Rechtschaffenheit, Großmut, Wohltätigkeit und erleuchteter Denkart ist.« Weiter schrieb er: »In der Tat ist Kaunitz einzig in seiner Art: eine solche Geradheit, so viel Uneigennützigkeit, jene edle und große Art, die aus allen seinen Handlungen hervorstrahlt, hat man noch bei wenigen Ministern gefunden.«

Pezzl, der seit 1785 als gut bezahlter Bibliothekar, Sekretär und Vorleser in Diensten des greisen Kaunitz stand, hatte dessen positive Charaktereigenschaften vielleicht bloß besser kennengelernt als andere, denkbar ist aber auch, dass er die Persönlichkeit seines Chefs möglichst wohlwollend beschreiben wollte. Gar so perfekt kann der legendäre Kaunitz jedenfalls nicht gewesen sein. Seine großartigen Leistungen als Diplomat und Politiker sollen durch den Hinweis auf seine komplizierte Natur jedoch nicht geschmälert werden: Er galt als Hypochonder, klagte ständig über echte oder eingebildete Krankheiten und litt unter der geradezu pathologischen Angst vor Ansteckung, Siechtum und Tod (strikt weigerte er sich etwa, den sterbenden Kaiser Josef ein letztes Mal zu besuchen). Auch dass Kaunitz gerne über sein angeblich schwaches Gedächtnis klagte, kann nicht mehr als Koketterie gewesen sein, denn einen brillanteren Kopf als den seinen kann man sich schwerlich vorstellen. Zudem dürfte er eitel und selbstverliebt gewesen sein, schrieb ein englischer Diplomat doch: »Er spricht gut und mit großer Ausdrucksgewalt, so gut, daß ich ihn in Verdacht habe, er liebe es, sich selbst sprechen zu hören.«

Als Minister in den Österreichischen Niederlanden und als Botschafter in Paris hatte der studierte Jurist Kaunitz seine Karriere begonnen. Gerade die Beziehung zu Frankreich war damals, gegen Mitte des 18. Jahrhunderts, von entscheidender Bedeutung für Österreichs Zukunft – und Kaunitz sollte bald dafür sorgen, dass es diesbezüglich zu einer regelrechten diplomatischen Revolution kam, zum sogenannten renversement des alliances, also zum radikalen Wechsel der bislang bestehenden militärischen Allianzen.

Wenn man damals nämlich von einer scheinbar schicksalsgegebenen Konstante innerhalb der europäischen Mächteverhältnisse sprechen konnte, so war es die bittere Feindschaft zwischen den Häusern Habsburg und Bourbon. Ohne jegliche Bedenken hatten die Franzosen bislang noch jeden Gegner Österreichs militärisch und finanziell unterstützt, um eigene Interessen durchsetzen zu können: die Ungarn, die Schweden und die Türken. Auch an direkt ausgetragenen militärischen Konflikten mangelte es nicht, man denke nur an den Pfälzischen, den Spanischen, den Polnischen und den Österreichischen Erbfolgekrieg.

Die Österreicher waren traditionell mit den Engländern verbündet, die Franzosen hingegen mit Preußen, dem zweiten Feind Habsburgs, der immer selbstbewusster und aggressiver auftrat.

Nach dem Österreichischen Erbfolgekrieg (1740–48), in dem die junge Maria Theresia Schlesien an den preußischen König Friedrich II. verloren geben musste, stand die Wiedergewinnung dieser reichen Provinz im Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Doch in London maß man dieser Frage keineswegs jene Bedeutung zu, die sie für Wien hatte, vielmehr war man dort am Ausbau der eigenen überseeischen Kolonien interessiert als am Streit zweier Rivalen innerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Österreich fühlte sich nicht ausreichend vom englischen Partner unterstützt, man war von dessen mangelndem Engagement enttäuscht. Zwischen den Verbündeten kühlte die Freundschaft merklich ab.

Überhaupt hatte der 1748 geschlossene Frieden von Aachen viele Unzufriedene hinterlassen. Alle Beteiligten fühlten sich übervorteilt, selbst der Preußenkönig Friedrich war nervös, lag er doch mit seinen Nachbarn weiterhin im Streit und fürchtete um den Verlust des eben erst gewonnenen Schlesiens. Seinen französischen Verbündeten fiel er bald als argwöhnischer und reizbarer Partner lästig. Kurz: Jede der Parteien, so schreibt der französische Historiker Pierre Gaxotte, »fühlte dumpf, dass das altüberkommene Koalitionssystem des siebzehnten Jahrhunderts den tatsächlichen Bedingungen des europäischen Gleichgewichts nicht mehr entsprach«.

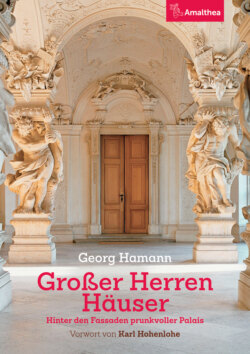

Wenzel Anton Fürst Kaunitz, der legendäre Staatskanzler unter Maria Theresia

Es war nun Graf Kaunitz, der eine auf den ersten Blick irritierende, neue Idee hatte: Warum sollte Habsburg nicht ein Bündnis mit den Franzosen eingehen? Könnte Frankreich – als kontinentale Macht und als direkter Nachbar des Heiligen Römischen Reiches – nicht viel eher geeignet sein, an Österreichs Seite den preußischen König in die Schranken zu weisen? War die gemeinsame katholische Konfession der Österreicher und der Franzosen nicht ohnehin ein kräftiges, verbindendes Element gegenüber protestantischen Engländern und Preußen, also »ungläubigen Emporkömmlingen« (wie Stefan Zweig in seiner Biografie Marie Antoinettes schrieb)?

Kaunitz propagierte seine Überlegungen sowohl bei Maria Theresia in Wien als auch als Botschafter in Versailles. Freilich dauerte es (immerhin nach Jahrhunderte währender Feindschaft und so kurz nach dem letzten Krieg) eine gewisse Zeit, bis sein Plan von beiden Seiten angenommen wurde, aber durch Madame de Pompadour, die einflussreiche Mätresse König Ludwigs XV., fand er am französischen Hof Gehör. Er muss dort mit großer Eloquenz beeindruckt haben, mit Charme, Witz und geschmeidigem Agieren. Die Pompadour setzte sich jedenfalls hingebungsvoll für ihn und seine neue Strategie ein.

Im Jahr 1752 bot Maria Theresia, die an Kaunitz’ spektakulärem außenpolitischen Konzept ebenfalls Gefallen fand, ihm den Posten des Staatskanzlers an. Kaunitz sagte zu, wenngleich er auch – wegen seiner angeblich so schwachen Gesundheit – nur kurze Zeit in dieser Stellung zu bleiben gedachte. Sehr selbstbewusst stellte er darüber hinaus die Bedingung, diese nur dann zu übernehmen, wenn ihm freie Hand bei der sofortigen Neuorganisation der Staatskanzlei zugestanden würde.

An Maria Theresias 36. Geburtstag, dem 13. Mai 1753, wurde Graf Kaunitz offiziell zum österreichischen Staatskanzler ernannt. An seiner neuen Arbeitsstätte, dem Palais am Ballhausplatz, suchte er sich übrigens das finsterste Zimmer als Büro aus, denn grelles Sonnenlicht konnte er partout nicht vertragen.

Dass unter Kaunitz’ Leitung ein frischer Wind wehte, fiel ausländischen Diplomaten sehr bald auf. Ihn umgab ein persönlich ausgewählter Stab an loyalen, gut geschulten Mitarbeitern, denen keine vertraulichen Informationen mehr zu entlocken waren. Der preußische Staatskanzler Kupferberg schrieb sichtlich enttäuscht: »Unter Uhlfeld und Bartenstein war es leichter, die Geheimnisse zu erfahren. Auch hatte man andere Wege, zum Ziele zu kommen«, Kaunitz sei »nicht allein unbestechlich und viel zu umsichtig, sich zu verraten; auch seine Subalternen sind beinahe unzugänglich«.

Die Staatskanzlei gewann unter Kaunitz’ Leitung stetig an Bedeutung, denn immer mehr Agenden gliederte er seiner Behörde ein: Die Angelegenheiten der Österreichischen Niederlande und der Lombardei und auch die Beziehungen zum Osmanischen Reich fielen nun in seinen Aufgabenbereich (und nicht mehr in jenen des Hofkriegsrates). Sein Einfluss war unübersehbar. So berichtete ein britischer Diplomat: »Zweifellos ist Kaunitz jene Persönlichkeit in Wien, die das meiste Ansehen und Vertrauen genießt. In gleich hohem Maß erfreut er sich der Gnade und der Gunst des Kaisers und der Kaiserin.«

Am 1. Mai 1756 war es schließlich so weit. Nach jahrelangem Drängen, Schmeicheln und Drohen konnte der Bündnisvertrag von Versailles unterzeichnet werden, der die Freundschaft zwischen Frankreich und Österreich besiegelte (die Preußen hatten sich mittlerweile ihrerseits mit den Engländern verbündet). Der noch im selben Jahr ausbrechende Siebenjährige Krieg wurde zur Bewährungsprobe der neuen Allianz, und zu deren endgültiger Festigung wurden bald mehrere Heiraten zwischen den Häusern Habsburg und Bourbon organisiert, darunter die Erzherzog Josefs (des baldigen Kaisers Josef II.) mit der Enkelin des französischen Königs, Isabella von Bourbon-Parma, sowie jene Erzherzogin Maria Antonias (Marie Antoinettes) mit dem französischen Thronfolger (dem späteren König Ludwig XVI.).

Zwar konnte der grauenhafte, verlustreiche Siebenjährige Krieg nicht gewonnen werden, doch er wurde auch nicht verloren (siehe Seite 144f.); mit den Leistungen ihres Staatskanzlers war Maria Theresia jedenfalls höchst zufrieden. In einem persönlichen Brief schreib sie ihm: »Europa muß Ihnen die Gerechtigkeit erzeigen, daß ich den größten Staatsmann besitze.«

Kaunitz wurde 1764 in den Reichsfürstenstand erhoben und blieb auch unter Kaiser Josef II. ein unentbehrlicher Mitarbeiter. Der Monarch und sein Staatskanzler vertraten ähnliche Überzeugungen in wichtigen Fragen der Außenpolitik, der Kirchenpolitik und bei der Beschneidung bislang unhinterfragter adeliger Privilegien. Doch als Josef nach dem Tod seiner Mutter begann, hastig eine Reform nach der anderen voranzutreiben, schien der alternde Kaunitz zunehmend beunruhigt. Manches Mal sorgten die unterschiedlichen Temperamente der zwei Männer für Konflikte, und Josefs Tod stellte letztlich eine Erleichterung für Kaunitz dar.

Josefs Bruder Leopold hatte bereits 1778 in seiner Charakterisierung der hohen österreichischen Diplomaten, Beamten und Militärs geschrieben: »Kanzler ist der Fürst Kaunitz, ein Mann von großem Talent, Geist und Fähigkeit, Anhänglichkeit, und der die Dinge im Großen sieht, aber ein altgewordener Faulpelz, der seine Bequemlichkeit sehr liebt und fast nicht mehr arbeiten will …« Weiter hieß es: »… vor allem der Kaiser macht sich öffentlich über ihn lustig. Er ist nicht mehr fähig, seinen Dienst zu verrichten.« Leopold wurde 1790 selbst Kaiser. Kaunitz’ große Zeit war nun endgültig vorbei, denn das Verhältnis zwischen den beiden war spannungsreich.

Als Kaunitz im Alter von 81 Jahren seinen Abschied nahm, hatte sich die Welt um ihn grundlegend verändert: Die Bourbonen, mit denen er einst das spektakuläre Bündnis zustande gebracht hatte, waren von der Französischen Revolution hinweggefegt worden, die »Kabinettskriege« früherer Zeiten wurden abgelöst durch die Koalitionskriege. Eine komplette Neuordnung der europäischen Machtverhältnisse durch Napoleon Bonaparte sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Kaunitz zeigte zwar weiterhin am politischen Geschehen reges Interesse, beobachtete und kommentierte die Entwicklungen, doch wurde er längst als schrulliger alter Herr belächelt. 1794 starb er im Alter von 83 Jahren in seinem (nicht mehr bestehenden) Gartenpalais in der heutigen Amerlingstraße im 6. Bezirk. Sein offizielles Amts- und Wohnpalais, die Staatskanzlei, war mittlerweile durch Nikolaus Pacassi umgebaut und erweitert worden, auch stand das erwähnte Haus des Freiherrn Scalvinioni nicht mehr – der offene Ballhaus-»Platz« war somit entstanden.

Im mährischen Austerlitz (tschech. Slavkov) bei Brünn, neben dem prachtvollen Schloss, das Domenico Martinelli einst seinem Großvater errichtet hatte, wurde Fürst Kaunitz in der Familiengruft begraben. Doch es ist nicht der ehemalige Staatskanzler, an den man heute zuerst denkt, wenn man »Austerlitz« hört. Elf Jahre nach seinem Tod, im Dezember 1805, kam es nämlich nur wenige Kilometer vom Schloss entfernt zu jener weltberühmten »Drei-Kaiser-Schlacht«, in der Napoleons Armee über die miteinander verbündeten Österreicher und Russen triumphierte.