Читать книгу Großer Herren Häuser - Georg Hamann - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Die Hof- und Staatskanzlei – Regierungsgebäude und Wohnpalais

ОглавлениеWährend der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts begannen die europäischen Monarchen, ihre außenpolitischen Agenden in eigenen Behörden zusammenzufassen. Im Habsburgerreich war es Kaiser Josef I., der eine erste separate außenpolitische Abteilung innerhalb der Österreichischen Hofkanzlei (also der obersten Justiz- und Verwaltungsbehörde) schuf. Diese Abteilung erhielt unter seinem Bruder und Nachfolger Karl VI. den Namen »Staatskanzlei«.

Der jeweilige Hof- und Staatskanzler war somit ein enorm mächtiger Mann, war er doch sowohl für die Justiz, die Innen- und die Außenpolitik zuständig (wohlgemerkt mit Ausnahme jener Angelegenheiten, die mit Russland beziehungsweise dem Osmanischen Reich zu tun hatten, diese fielen weiterhin in den Aufgabenbereich des Hofkriegsrates). In der Hofburg wurde der Platz knapp für diese »Superbehörde«, weshalb man sich 1717 entschloss, in unmittelbarer Nähe einen repräsentativen Neubau errichten zu lassen. Er sollte nicht nur die Hofkanzlei (inklusive außenpolitischer Staatskanzlei) beherbergen, sondern auch den jeweiligen Kanzlern als privates Wohnpalais dienen.

Der Baugrund war eng, lag er doch unmittelbar an der Stadtmauer und eingezwängt zwischen Minoritenkloster, dem bereits erwähnten Kaiserspital und dem Haus des Freiherrn Scalvinioni, das direkt an die Amalienburg angebaut war und einen Großteil des heutigen Ballhausplatzes einnahm.

Die Pläne zum neuen Gebäude schuf der damals viel beschäftigte Stararchitekt Johann Lucas von Hildebrandt: Im Erdgeschoß lagen die Stallungen und Wagenremisen, die Dienstbotenwohnungen und die Küche, im Hochparterre die Büros der Beamten. Besonders großen Wert legte Hildebrandt auf die Gestaltung des Stiegenhauses und der Säle und Salons in der Beletage, immerhin sollten hier auch hochrangige diplomatische Delegationen aus dem Ausland empfangen werden, die man als Gastgeber durch verschwenderische Pracht beeindrucken wollte.

Doch so richtig behaglich dürfte das Gebäude abseits all des Prunks nicht gewesen sein, denn die Wohnräume der Kanzler lagen abgesondert im hintersten Trakt und waren nur durch lange, enge Gänge zu erreichen. Lothar Franz Graf Schönborn schrieb 1719, dass Hildebrandt, »dieser … sonst sehr berühmbte architektus … alle seine gang zu schmal machet« (ein Vorwurf, der übrigens auch in Zusammenhang mit dem von Hildebrandt entworfenen Palais Daun (siehe Seite 135–140) erhoben wurde).

Um solche Ärgernisse hatte sich ohnehin nicht mehr Hildebrandt selbst zu kümmern, sondern der ausführende Baumeister Christian Alexander Oedtl. Einer breiten Öffentlichkeit ist er heute nicht mehr bekannt, er steht im Schatten jener berühmten Architekten, mit denen er oft zusammenarbeitete: Neben Hildebrandt waren es Fischer von Erlach (Vater und Sohn), Giovanni Tencala und Anton Johann Ospel. Genau genommen war Oedtl auch gar kein Baumeister, sondern lediglich kaiserlicher Hofmaurermeister, allerdings einer, dessen hervorragende Ausbildung ihn zum Zeichnen eigener Pläne, zum Entwerfen eigener Gebäude befähigte. Neben den vielen Bürgerhäusern, die er nach den Verwüstungen durch die Türkenbelagerung in der Vorstadt gebaut hatte, wurde er vom kaiserlichen Hof auch in Schönbrunn, Kaiserebersdorf und Laxenburg eingesetzt, und die Namen seiner übrigen Auftraggeber lesen sich wie ein »Who is Who« der österreichischen Hocharistokratie.

Oedtl sah sich bald nach der Grundsteinlegung für die Hof- und Staatskanzlei im September 1717 mit einem großen Problem konfrontiert: Es gab kein Geld. Zwar war geplant, den Bau durch eine eben erst eingeführte Rindfleischsteuer zu finanzieren (»auf jedes bey allhiesiger Stadt Wienn und in denen Vorstätten … aushackenden Pfund Rindfleisch«), doch musste Kaiser Karl zur gleichen Zeit auch seinen Beamten eine Gehaltserhöhung zugestehen, weshalb die Mittel gefährlich knapp wurden. Die Handwerker und Maurer begannen bald schon zu murren, sie mussten »täglich um ihre Bezahlung laufen, bitten und schreien«. Erst nachdem man sich bei den niederösterreichischen Ständen neues Geld bewilligen ließ, konnte der Bau 1721 fertiggestellt werden.

Der erste Kanzler, der in das neue Gebäude einzog, war Philipp Ludwig Graf Sinzendorf, ein verdienstvoller Beamter und Diplomat, dem allerdings nachgesagt wurde, in erster Linie »stets seines Vortheils eingedenk« zu sein und es mit jenen zu halten, »von denen er irgend einen Gewinn sich versprechen konnte« (so heißt es jedenfalls in Wurzbachs Biographischem Lexikon des Kaiserthums Oesterreich).

Die außenpolitischen Belange führte unter ihm der ehrgeizige, fleißige und fähige Staatssekretär Johann Christoph Bartenstein, Sohn eines bürgerlichen und wohlgemerkt evangelischen Professors aus Straßburg. Erst mit seinem Übertritt zur katholischen Konfession begann seine Karriere in Wien, die dann aber sehr erfolgreich verlief: 1719 wurde er in den Ritterstand erhoben, 1732 in den Freiherrenstand. Bartenstein war damals unbestritten der eigentlich verantwortliche Kopf der österreichischen Außenpolitik und wurde von Maria Theresia wegen seiner Verlässlichkeit und seines Arbeitseifers sehr geschätzt: »Ohne Seiner wäre alles zu Grund gegangen«, schrieb sie einmal.

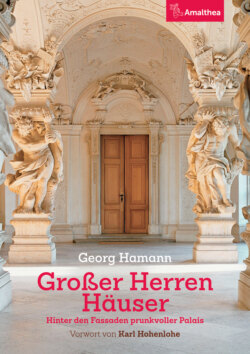

Die unter Karl VI. errichtete Hof- und Staatskanzlei (heute Bundeskanzleramt). Rechts das nicht mehr existierende Haus des Freiherrn Scalvinioni, das einen großen Teil des Ballhausplatzes einnahm

Kurz nach ihrem Regierungsantritt verfügte sie 1742 die Trennung von Hof- und Staatskanzlei. Erstere übersiedelte in das Gebäude der Böhmischen Hofkanzlei in der Wipplingerstraße, Zweitere blieb am Ballhausplatz und wurde zur selbstständigen Behörde aufgewertet. Bis ins Jahr 2005 sollte hier der Sitz des österreichischen Außenamts bestehen bleiben.

Auch unter Sinzendorfs Nachfolger Anton Graf Ulfeld blieb Staatssekretär Bartenstein unverzichtbar, ja, er war nun sogar noch viel wichtiger als bislang, denn sein neuer Chef schien eine glatte Fehlbesetzung zu sein, man attestierte ihm bald schon »peinliche Unfähigkeit«, sein Amt zu versehen. Da er sich sonst aber nichts zuschulden kommen ließ, konnte man ihn nicht einfach entlassen, sondern musste auf einen geeigneten Moment warten, ihn »wegzuloben«. Als 1751 der ehrenvolle Posten des kaiserlichen Obersthofmeisters frei wurde, erhielt ihn Ulfeld sofort.

Sein Nachfolger als Staatskanzler wurde aber nicht etwa der mittlerweile 64-jährige Bartenstein, sondern ein Mann, von dem Maria Theresia eine noch höhere Meinung hatte: Wenzel Anton Graf Kaunitz-Rietberg. Ein knappes halbes Jahrhundert sollte er nicht bloß die österreichische Außenpolitik leiten, sondern auch maßgeblich die gesamteuropäische Diplomatie mitbestimmen.