Читать книгу Großer Herren Häuser - Georg Hamann - Страница 15

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Die Ära Metternich – der »Kutscher Europas«

ОглавлениеHatte Kaunitz rund vier Jahrzehnte hindurch sein Amt ausgeübt, so wechselten seine Nachfolger einander in rascher Folge ab. An der Spitze der österreichischen Außenpolitik herrschten Unsicherheit und Überforderung, denn man fand in Wien einfach kein probates Mittel gegen Frankreich – nicht gegen die revolutionäre Republik und schon gar nicht gegen Napoleon.

Selbst das Jahr 1809, das mit dem Tiroler Volksaufstand und der siegreichen Schlacht bei Aspern vielversprechende Erfolge mit sich gebracht hatte, endete letztlich in einer Katastrophe: Wien wurde zum zweiten Mal durch die französischen Truppen besetzt und Napoleon diktierte den demütigenden Friedensvertrag von Schönbrunn. Österreich verlor mit einem Federstrich ein Siebentel seines Territoriums (rund 100 000 Quadratkilometer) und weit über drei Millionen Untertanen.

Der damalige Staatskanzler Johann Philipp Graf Stadion wurde von Kaiser Franz entlassen und ein 36-jähriger Diplomat erhielt die Leitung der Außenpolitik, ein Mann, der zuvor als Gesandter in Dresden und Berlin und zuletzt als Botschafter in Paris tätig gewesen war: Clemens Wenzel Graf (ab 1818 Fürst) Metternich-Winneburg.

Er stammte aus altem rheinländischen Adel, doch seine Familie hatte durch das Vordringen der französischen Armee den größten Teil ihrer dortigen Güter verloren. Metternich folgte seinem Vater, der als Diplomat bereits lange in Diensten der Habsburger gestanden war, nach Wien.

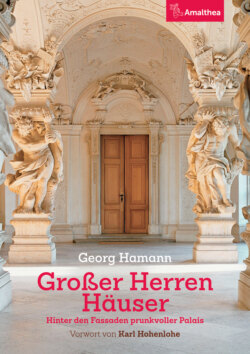

Das Arbeitszimmer Fürst Metternichs in der Staatskanzlei

Im Jahr 1795 heiratete er in Austerlitz Marie Eleonore von Kaunitz-Rietberg, die Enkelin des mittlerweile verstorbenen legendären Staatskanzlers. Es war eine reine Vernunftehe. So äußerte sich Metternich einmal, er sei zwar »nicht gegen, aber ohne seinen Willen verheiratet worden«. Die Verbindung ermöglichte ihm allerdings den erhofften Aufstieg in der Wiener Gesellschaft und in Hofkreisen.

Metternich war klug, weltgewandt, charmant und selbstbeherrscht, ein geradezu idealer Diplomat. Der Schriftsteller Karl Postl (der unter dem Namen Charles Sealsfield bekannt wurde) beschrieb eine weitere Fähigkeit, die ihm in seiner Position von Vorteil war: »In der Kunst, die Schwächen Hochgestellter zu erkennen, und – was noch schwerer ist – sich ihren Schwächen unentbehrlich zu machen, ist er unbestrittener Meister.« Darüber hinaus vertrat Metternich einen klaren politischen Standpunkt: Die Revolution, deren Ausbruch er als junger Student in Straßburg miterlebt hatte, verabscheute er zutiefst. Wenn das Volk erst einmal nach der Macht strebte, käme – so sah er es – nichts als Chaos heraus.

Die alte monarchische Ordnung und das Gleichgewicht der europäischen Mächte sollten vielmehr wiederhergestellt werden, doch dafür musste zunächst einmal Napoleon überwunden werden. Dass dessen Herrschaft nicht von Dauer sein würde, stand für Metternich zwar außer Frage, doch noch schien es zu gefährlich, sich – nach der Niederlage von 1809 – erneut gegen ihn zu stellen.

Auch wenn seine nunmehrige Politik des Ausgleichs bei vielen auf völliges Unverständnis stieß, brachte er Kaiser Franz dazu, sich nicht der Koalition der Russen, Preußen, Engländer und Schweden gegen Napoleon anzuschließen. Er plädierte vielmehr für »Anschmiegung an das triumphierende französische System«, er wollte sich vorerst »auf ausschließliches Lavieren, auf Ausweichen, auf Schmeicheln beschränken«, wie er schrieb. Als Faustpfand dieser vorläufigen Aussöhnung wurde 1810 die 18-jährige Tochter Kaiser Franz’, Erzherzogin Marie Louise, mit Napoleon verheiratet. Für diesen bedeutete die Ehe mit einem Spross der vornehmsten Dynastie Europas eine enorme Genugtuung, für Marie Louise war dieser politische Kuhhandel freilich eine Demütigung erster Güte. Mit dem bürgerlichen »Emporkömmling«, der sich nun Kaiser der Franzosen nannte, verheiratet worden zu sein, sollte sie dem Staatskanzler ihr Leben lang nicht verzeihen.

Tatsächlich trat aber ein, worauf Metternich spekuliert hatte: Die Macht des siegesgewohnten Napoleon geriet ins Wanken, sein Russlandfeldzug (1812/13) endete in einem totalen Fiasko. Jetzt erst, aus der Position der Stärke heraus, rückte Metternich vom angeschlagenen Franzosenkaiser ab. In einer mehrstündigen Unterredung in Dresden (im Juni 1813) versuchte er, ihn zum Rückzug nach Frankreich und zum Verzicht auf seine bisherigen Eroberungen zu bewegen, andernfalls würde Österreich der Koalition gegen ihn beitreten. Metternich berichtete über dieses Vieraugengespräch: »›Nun gut, was will man denn von mir?‹ fuhr mich Napoleon an, ›dass ich mich entehre? Nimmermehr! Ich werde zu sterben wissen, aber ich trete keine Handbreit Bodens ab. Eure Herrscher, geboren auf dem Throne, können sich zwanzigmal schlagen lassen und doch immer wieder in ihre Residenzen zurückkehren; das kann ich nicht, ich, der Sohn des Glücks! Meine Herrschaft überdauert den Tag nicht, an dem ich aufgehört habe, stark und folglich gefürchtet zu sein.‹« Und weiter sagte Napoleon: »Wieviel seid ihr denn, ihr Alliierte? Euer vier, fünf, sechs, zwanzig? Je mehr ihr seid, desto besser für mich! Ich nehme die Herausforderung an. Aber ich kann Sie versichern, im nächsten Oktober sehen wir uns in Wien!«

Hier irrte der Franzosenkaiser. Den Oktober 1814 verbrachte er bereits in seinem erzwungenen Exil auf Elba, während in Wien der große Kongress begonnen hatte, auf dem die Neuordnung Europas erörtert wurde. Genau ein Jahr zuvor waren seine Truppen in der »Völkerschlacht« bei Leipzig von Österreichern, Preußen, Russen und Schweden geschlagen worden, im Frühjahr 1814 wurde Paris eingenommen und Napoleon musste abdanken.

Für Gastgeber Metternich war der Wiener Kongress zweifellos der glanzvolle Höhepunkt seiner Karriere. Seine Staatskanzlei am Ballhausplatz wurde zwischen Herbst 1814 und Sommer 1815 gewissermaßen zum Zentrum Europas, wo alle Fäden zusammenliefen. Nachdem ein Vierteljahrhundert lang fast ständig Krieg geherrscht hatte, sollte nun eine dauerhafte Friedensordnung entstehen, ein neues Gleichgewicht der europäischen Mächte.

Die berühmte Darstellung der wichtigsten europäischen Diplomaten und Minister am Wiener Kongress

Die Vertreter von knapp 200 Ländern reisten nach Wien, um die Interessen ihrer Regierungen durchzusetzen, die Interessen von Königen und Großherzögen ebenso wie jene von Fürstbistümern, Freien Städten und noch so winzigen Grafschaften. Es wurde verhandelt und intrigiert, unverschämte Forderungen wurden gestellt und geschmeidige Kompromisse geschlossen, man schacherte beinhart um Titel, Rechte und Landstriche. Zwischen den offiziellen Arbeitsgesprächen lagen die berühmten rauschenden Bälle, die Schlittenfahrten, Jagden, Galadiners, Militärparaden und Konzerte, bei denen ebenfalls – ganz informell – hohe Politik gemacht wurde. Erzherzog Johann schrieb damals bitter: »Es ist ein jämmerlicher Handel mit Ländern und Menschen! Napoleon haben wir und seinem System geflucht, und mit Recht; er hat die Menschheit herabgewürdigt, und eben jene Fürsten, die dagegen kämpften, treten in seine Fußstapfen.«

Metternichs Plan einer »Pentarchie«, einer Machtbalance zwischen den fünf großen Staaten Österreich, Russland, England, Preußen und Frankreich, wurde letztlich verwirklicht, das alte monarchische, absolutistische System gestärkt. Gegen jedwede nationale oder liberale Volksbewegungen wollte man ab nun hart durchgreifen. Im neu geschaffenen Deutschen Bund teilten sich Österreich und Preußen die Macht paritätisch.

Die Schlussakte wurde feierlich am 9. Juni 1815 im großen Empfangssaal der Staatskanzlei unterzeichnet (in jenem Raum, der direkt über dem Eingang ins heutige Bundeskanzleramt liegt und seither »Kongresssaal« heißt). Wenige Tage später schafften es die Engländer und Preußen, den aus dem Exil zurückgekehrten Napoleon bei Waterloo endgültig zu besiegen. Die neue, konservative Ordnung, die »Restauration«, an deren Entstehen Metternich so viel Anteil gehabt hatte, war für die nächsten Jahrzehnte gesichert.

Wenige Jahre nach dem Wiener Kongress zeigten sich an der Staatskanzlei ernste bauliche Mängel. Das Dach war undicht geworden und das Mauerwerk in so schlechtem Zustand, dass man befürchtete, Passanten könnten durch herabfallende Teile verletzt werden.

Aus der 1821 begonnenen Renovierung wurde letztlich ein Teilumbau des Gebäudes, der sich über Jahre hinzog. Fürst Metternich ergriff nämlich die Gelegenheit, endlich dessen Wohnqualität zu erhöhen, die, wie bereits erwähnt, zu wünschen übrig ließ. So wie die meisten seiner Vorgänger verbrachte er ja mit seiner Familie zumindest die Zeit zwischen Herbst und Frühling hier. In der Beletage lagen die Schlafzimmer von ihm und seiner Ehefrau, die Kinderzimmer befanden sich im zweiten Stock. (Nach Marie Eleonores Tod heiratete er 1827 zum zweiten Mal und 1831 zum dritten Mal, diesmal Melanie Gräfin Zichy, mit der er fünf seiner insgesamt 14 Kinder hatte; die unehelichen Nachkommen, die seinen zahlreichen Affären entsprangen, nicht mitgerechnet.)

Auch sein Arbeitszimmer und der Speisesaal lagen im Hauptgeschoß, sie sahen in Richtung Löwelstraße, auf die damals noch bestehende Bastei, die sich anstelle des heutigen Volksgartens erstreckte. Metternich ließ sich von Hofarchitekt Johann Nepomuk Aman eine eiserne Brücke bauen, über die er direkt von seiner Wohnung in den hübschen Garten gelangte, der sich auf dem Plateau der Bastei befand.

Aman, ein Vertreter der frühklassizistischen, nüchternen »Beamtenarchitektur«, war es auch, der für Metternich mehrere Fenster vergrößerte, weiters wurde das Dach komplett ausgetauscht, die barocken Figuren auf der Attika entfernt, und in der alten Kapelle, deren Eingang sich im Halbstock befand und die sich über zwei Stockwerke erstreckte, wurde eine Zwischendecke eingezogen, um im oberen Teil eine weitere Bibliothek einrichten zu können. Amans Pläne, die gesamte Umgebung der Staatskanzlei neu zu gestalten, wurden jedoch nicht verwirklicht (unter anderem hatte er vorgehabt, auf dem Areal des Kaiserspitals ein neues Burgtheater zu errichten).

Wurde die Staatskanzlei nun immer bequemer, so widmete sich Metternich auch seinem Sommersitz am Rennweg. Seine erste Frau Marie Eleonore hatte dort eine prächtige Sommervilla geerbt, die er Mitte der 1830er-Jahre von Peter Nobile erweitern ließ. Doch damit nicht genug: Ab 1846 schufen Johann Romano und August Schwendenwein ihm in unmittelbarer Nachbarschaft ein großes Palais inmitten eines herrlichen Parks (die Villa wurde später abgerissen, im Palais befindet sich heute die italienische Botschaft).