Читать книгу Unter Schweizer Schutz - Группа авторов - Страница 10

Die neutralen Staaten in Budapest26

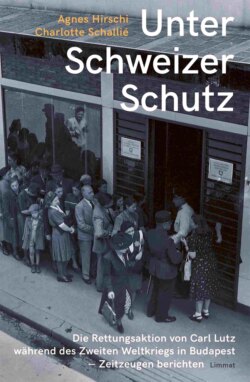

ОглавлениеDie diplomatischen Vertretungen der neutralen Staaten spielten gemeinsam mit den jüdischen Organisationen eine zentrale Rolle bei den Rettungsbemühungen für die Juden von Budapest. Manche jüdischen Oberhäupter führten mit den Nazis Verhandlungen, die insbesondere die Ausreise von nahezu 1700 Juden in die Schweiz ermöglichten.27 Namentlich stehen hier die fünf neutralen Staaten, die über eine diplomatische Vertretung in Budapest verfügten, im Zentrum des Interesses: der Heilige Stuhl, Spanien, Portugal, Schweden und die Schweiz.28

Die Neutralen haben für gewisse Juden Schutzdokumente ausgestellt oder ausstellen lassen. Die ungarischen Behörden hatten nur eine begrenzte Anzahl dieser Dokumente zugelassen. Es wurden Dokumente gefälscht, andere verkauft. Die genaue Anzahl dieser von den neutralen Staaten ausgestellten Schutzbriefe zu eruieren, ist nicht möglich, erst recht nicht, da die Zahlen je nach Quelle voneinander abweichen. Wir müssen uns mit ungefähren Grössenordnungen begnügen. Es muss dabei betont werden, dass diese Dokumente zwar einen gewissen Schutz, aber auf keinen Fall absolute Sicherheit boten, besonders nach der Machtergreifung der Nyilas am 15. Oktober.

Der Apostolische Nuntius Angelo Rotta (1872–1965) spielte eine wichtige Rolle bei der Koordination der Bemühungen durch die Neutralen. Am 21. August wurde ein erster gemeinsamer Protest zu einer geplanten Judendeportation eingelegt. In einer zweiten Protestbotschaft, verfasst anlässlich eines Treffens beim Nuntius am 15. November 1944, wurde der sofortige Stopp der Judenverfolgungen verlangt. Während die neutralen Staaten ihre Koordination allgemein intensivierten, waren es gegen Ende vorwiegend die Schweizer und die Schweden, die sich mobilisierten, manchmal in Begleitung von Vertretern der Nuntiatur und des IKRK.

Die Nuntiatur stellte ebenfalls Schutzdokumente aus. Ihr wurden ungefähr 2500 bewilligt, hauptsächlich für zum Christentum konvertierte Juden, sie gab jedoch mindestens sechsmal so viele aus. Ungarn war das einzige Land, in dem Papst Pius XII. öffentlich für die Rettung verfolgter Juden intervenierte und in dem der Nuntius mit den anderen Diplomaten zusammenarbeitete.29 Rotta wurde 1997 posthum als «Gerechter unter den Völkern» geehrt.

Die spanische Gesandtschaft wurde seit dem Sommer 1944 vom Geschäftsträger Ángel Sanz Briz (1910–1980) geleitet. Im Juli erhielt er die Anweisung, 500 Kindern die Emigration nach Tanger zu erlauben, das damals von Spanien besetzt war, darunter 200 aus Budapest. Er liess für diese 200 Kinder Schutzdokumente ausstellen. Nach dem Krieg berichtete er, er habe jedes dieser Kinder in administrativer Hinsicht als eine Familie behandelt und so die Schutzdokumente vervielfachen können. Anfang Dezember gab Spanien den Forderungen der Nyilas nach und versetzte seinen Geschäftsträger unter dem Vorwand der herannahenden Roten Armee von der ungarischen Hauptstadt nach Sopron an der österreichischen Grenze. Ein Italiener, Giorgio Perlasca (1910–1992), löste ihn ab und unterzeichnete die spanischen Schutzdokumente. Wie der Schwede Raoul Wallenberg und die Schweizer Peter Zürcher und Ernst Vonrufs blieb dieser bis zur Befreiung von Pest, des Stadtteils, in dem sich die jüdischen Ghettos befanden, in dieser Weise aktiv. Sanz Briz wurde 1966, Perlasca 1988 mit dem Titel «Gerechter unter den Völkern» geehrt.

Die portugiesische Gesandtschaft von Budapest war ermächtigt, provisorische Pässe an Juden mit Verbindungen zu Portugal oder Brasilien auszustellen – Länder, deren Interessen Lissabon in Deutschland vertrat. Sie stellte um die 800 Pässe aus. Es gab viele Wechsel an der Spitze der Gesandtschaft: Minister Carlos Sampaio Garrido (1883–1960) musste Budapest verlassen, nachdem er in seiner Residenz mit Juden zusammen verhaftet worden war. Er wurde bis Ende Oktober durch den Geschäftsträger Alberto Teixera Branquinho (1902–1973) ersetzt, dieser bis Anfang Dezember durch einen Konsul. Sampaio Garrido wurde 2010 der Titel «Gerechter unter den Völkern» zuerkannt.

Im Gegensatz zu Spanien und Portugal, die Ende 1944 in Budapest keine eigentlichen Vertretungen mehr hatten, befanden sich Schweden und die Schweiz in diplomatischer Hinsicht gegenüber den Budapester Behörden in einer besonderen Situation. Schweden vertrat die Interessen Ungarns in Washington, London und Berlin sowie die Interessen der Sowjetunion in der ungarischen Hauptstadt. Die Schweiz vertrat in Budapest die Interessen von rund zehn Staaten, welche die diplomatischen Beziehungen mit Ungarn abgebrochen hatten, darunter die Vereinigten Staaten und Grossbritannien. Diese Situation verlangte von beiden Ländern nicht nur ein Mindestmass an diplomatischer Präsenz, sondern ermöglichte ihnen auch, ihren Aktionsspielraum je nach Bedarf einzuschränken oder zu erweitern, um den verfolgten Juden zu helfen.

Die Zusammensetzung des schwedischen diplomatischen Personals war bemerkenswert konstant. Die Gesandtschaft mit Sitz im Bezirk Buda wurde von Minister Carl Danielsson (1880–1963) geleitet, bis dieser am 25. Dezember 1944 in der Residenz der Schweizer Gesandtschaft Zuflucht fand.30 Danielsson wurde wirksam unterstützt von Per Anger (1913–2002), später ausserdem von Lars Berg. Mitte Juni bat er um die Erlaubnis, Notpässe [emergency passports] für Juden mit Verbindungen zu Schweden auszustellen, die von der Deportation bedroht waren. Einen Monat später hatte er etwa 450 davon ausgegeben.31 Die Gesandtschaft verhandelte mit ungarischen und deutschen Behörden, um den Juden, die in Besitz eines Notpasses waren, die Emigration zu ermöglichen. Dies geschah parallel zu den Verhandlungen, die Lutz und die Schweizer über die Auswanderung von rund 7000 Juden nach Palästina führten, die aber schliesslich erfolglos waren.32

Am 9. Juli bekam die Gesandtschaft mit der Ankunft von Raoul Wallenberg (1912–?) Verstärkung. Dessen relativ vage gehaltenes Mandat war in Stockholm vom Aussenministerium in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Vertreter des War Refugee Board formuliert worden, der Anfang 1944 durch Roosevelt eingerichteten Agentur zur Hilfe für Juden. Wallenberg stand offiziell einer neuen Abteilung der Gesandtschaft vor (Sektion B) und mietete dafür eigene Lokale in Buda an. Sein Aufenthalt, ursprünglich für zwei Monate geplant, war in erster Linie dazu bestimmt, Stockholm über die Entwicklung der Lage der jüdischen Bevölkerung zu unterrichten.

Wallenberg setzte sich sehr rasch mit Lutz in Verbindung, um sich über die Schutzmassnahmen der Schweizer zu informieren. Er begann ebenfalls, Schutzdokumente auszustellen, die sogenannten Schutzpässe [protective passports]. Bis zum 10. September waren etwa 5000 ausgestellt worden, von denen 2000 verteilt waren.33 Er beklagte sich oft in Stockholm über fehlende finanzielle Mittel. Nach dem 15. Oktober intensivierte er seine Hilfsaktivitäten und verlegte die Büros nach Pest. Mehrere hundert Menschen, mehrheitlich Juden, arbeiteten für ihn. Er gab an, dass in seinen Büros 700 Leute lebten.34 Wallenberg erwies sich in den Wochen, die seiner Verhaftung durch die Sowjets am 17. Januar vorangingen, als ausgesprochen aktiv vor Ort in Pest. Er kann jedoch nicht als derjenige angesehen werden, der durch Vereitelung des geplanten Angriffs der Nyilas im Januar 1945 die 60 000 oder 70 000 Gefangenen des «Grossen Ghettos» rettete.35

Im Sommer 1944 trat in Budapest ein weiterer schwedischer Akteur in Erscheinung. Der ehemalige Journalist Waldemar Langlet, der in der ungarischen Hauptstadt lebte, drängte darauf, örtlicher Vertreter des schwedischen Roten Kreuzes zu werden. Als ihm dies im Juli gelang, hatte er bereits zwei Monate lang ohne Erlaubnis Schutzdokumente ausgestellt. Offiziell Danielsson unterstellt, führte er unabhängige Operationen durch, und die von ihm ausgestellten Schutzdokumente überstiegen die autorisierte Quote von 400 bei weitem. Carl Danielsson (1982), Per Anger (1980), Raoul Wallenberg (1963), Lars Berg (1982), Waldemar und Nina Langlet (1965) wurden mit dem Titel «Gerechte unter den Völkern» geehrt.