Читать книгу Unter Schweizer Schutz - Группа авторов - Страница 16

«Wir durften den Henkern keine helfende Hand reichen»

ОглавлениеRichard Friedl (später Rafi Benshalom) wurde im Januar 1944 gemeinsam mit Mosche Alpan (Pil) aus Nové Město (Tschechoslowakei) nach Budapest entsandt, um die von der Haschomer Hazair-Bewegung organisierten Rettungsaktionen für Flüchtlinge zu überwachen. Im Frühling 1944 trat Richard Friedl mit der Bitte an Carl Lutz heran, auf Basis eines Ausweises, der auf den Namen «János Sampiás» ausgestellt war, seine amerikanische Staatsbürgerschaft zu bestätigen. Als Friedl Lutz später gestand, dass er nicht János Sampiás war, versicherte dieser ihm, dass er ihn weiterhin schützen werde.44

Der 19. März war ein Sonntag. Wie in einem Albtraum beobachtete ich [in Budapest] dasselbe schreckliche Schauspiel, das sich genau fünf Jahre zuvor auf den Strassen von Prag abgespielt hatte. Die endlosen Kolonnen grauer Panzer, die Motorräder, die militärisch getarnten Fahrzeuge, alles bewegte sich stumm mit der Präzision eines Uhrwerks vorwärts, Angst und Schrecken über der schneebedeckten Stadt verbreitend. Was wir so sehr gefürchtet und wovor wir so oft gewarnt hatten, war eingetroffen. Spontan trafen wir uns alle im Hauptquartier der Bewegung. Von dort machten wir uns auf den Weg zu den Büros des jüdischen Nationalfonds, da wir wussten, dass sich dort die gesamte zionistische Führung versammeln würde. Und tatsächlich, da sassen sie alle. Alle diese Herren, die sich stets so sicher gewesen waren – und sich ihre eigenen Stürme im Wasserglas zusammenbrauten –, warteten nun darauf, dass ihnen jemand Mut zusprach und Vorschläge für das weitere Vorgehen machte. Und zum ersten Mal waren diese erfahrenen Männer, die mehr Respekt einforderten, als ihnen zustand, in ihrer Autorität ratlos und baten uns um Hilfe. Jetzt erinnerten sie sich an unsere Warnungen und wollten wissen, wie es sich genau verhielt und was wir vorschlugen. Wir sahen einander an – Leon Blatt aus Polen, Ivo Davidovitch aus Jugoslawien, Eli Sajó und ich aus der Slowakei – und konnten uns ein bitteres Lächeln nicht verkneifen. Wir vier waren uns einig: Diese Zionisten durften für das, was nun bevorstand, nicht die Verantwortung übernehmen, sie durften die Führungsposition nicht einnehmen, denn das, was jetzt drohte, war die absolute Vernichtung, und wir durften den Henkern keine helfende Hand reichen. Es war unumgänglich, dass wir uns in den Schatten zurückzogen, die Dinge von dort aus lenkten und ruhig und ohne Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, taten, was in unserer Macht stand.

Es sollte allerdings eingestanden werden, dass auch unsere Bewegung auf diesen plötzlichen Umschlag nicht vorbereitet war, so sehr sie auch mit ihm gerechnet hatte. Unsere erste Aufgabe bestand darin, für alle Mitglieder der Bewegung christliche Dokumente zu beschaffen. Das schien kein einfaches Unterfangen. In den ersten Tagen herrschte ein Gefühl der Hilflosigkeit. Bisher waren die Juden in Ungarn gesetzestreue Staatsbürger gewesen. Auch wir waren es gewohnt, uns in den «Kens» der Bewegung [Hebräisch für «Vogelnester»: Versammlungsorte, an denen die Aktivitäten der Bewegung stattfanden] und in verschiedenen zionistischen Büros zu treffen. Von nun an beschlossen wir, um alle diese Orte einen weiten Bogen zu machen. Die gesamte Bewegung musste dezentralisiert werden und wieder auf die Strasse zurückkehren. Das war natürlich keine leichte Sache, und auf der Strasse bestand ständig die Gefahr, überfallen zu werden. Wir suchten verschiedene Plätze der Stadt auf und hielten nach Menschen Ausschau, die jüdisch aussahen. Ausserdem war die Stadt zu einer betäubten Festung geworden. Die jüngsten Ereignisse wurden mehrere Tage lang nicht publik gemacht. Wir hatten keine Ahnung, was aus Horthy geworden war und welches Schicksal dem Land beschieden sein würde. Die Macht lag in den Händen der Gestapo. Führende Liberale waren gleich am ersten Tag verhaftet worden, darunter viele bekannte Juden – nach Listen.

Am 21. März wurden Vertreter der jüdischen Gemeinde zu einem Treffen einberufen, bei dem ihnen freundlich mitgeteilt wurde, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchten, es werde ihnen kein Schaden zugefügt. Sie sollten in Ruhe ihren Geschäften nachgehen. Zwar müssten die Juden einen Teil ihrer überschüssigen Energie eindämmen, aber niemand habe um sein Leben zu fürchten. Es war der Zeitpunkt, da der «Judenrat» oder «Jüdische Rat» ernannt wurde. Die weisen Budapester Juden fielen auf den primitiven Taschenspielertrick der Gestapo herein, und der Optimismus war gross. Bis dahin waren bereits mehrere Juden im wieder eingerichteten Konzentrationslager Kistarcsa verschwunden. Der Judenrat war darauf nicht vorbereitet und der neuen Situation hilflos ausgeliefert. Angesichts des Leids und der Unfähigkeit, dem jüdischen Normalbürger Antworten zu geben, beschlossen die Zionisten, im Ratsgebäude in der Síp-Gasse 12 eine Informationsstelle einzurichten. Die meisten altgedienten Zionisten arbeiteten in diesem Gebäude, aber es war eine Sisyphusarbeit. Also sind wir aktiv geworden. Zum Glück hatten wir nach langer Wartezeit gerade ein Kopiergerät [einen Schapirographen] aus der Slowakei erhalten. Da unsere slowakischen Freunde uns zusammen mit dem Schapirographen alle notwendigen Tintenarten geschickt hatten, waren wir in der Lage, alles herzustellen, was wir wollten [in verschiedenen Privatwohnungen und in einer Werkstatt in der Izabella-Gasse]. Es war eine gefährliche Angelegenheit, in irgendeiner Wohnung an der Herstellung von gefälschten Dokumenten beteiligt zu sein, vor allem in der Zeit, da Hausdurchsuchungen an der Tagesordnung standen. Damals bestand die Bewegung in Budapest aus fast 500 Mitgliedern. In der Anfangszeit mussten wir jeden Tag jedes einzelne Mitglied treffen, nur um sicherzugehen, dass niemand verhaftet worden war, aber den Leuten war auch sehr daran gelegen, uns ihre kleinsten Probleme mitzuteilen. Ich war für die Verbindung mit [Rezső] Kasztner und seinen Männern im Judenrat verantwortlich. Wie sehr ich mich auch bemühe, ich kann mich nicht an meinen Tagesablauf erinnern. Ich weiss nur, dass ich sehr spät nachts nach Hause kam, meine Nerven blank lagen und mir quälende Gedanken im Kopf herumgingen, sodass es mir unmöglich war, mehr als drei oder vier Stunden am Stück zu schlafen.

[no image in epub file]

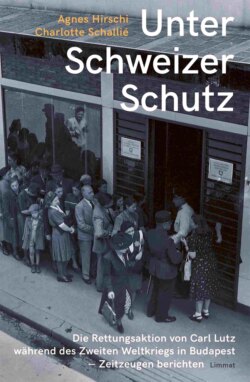

Schweizer Kollektivpass 1 (S. 34), Juli 1944

[Im Juli 1944] hatte uns die Schweizer Gesandtschaft die Möglichkeit gegeben, [im Glashaus in der Vadász-Gasse] halblegale «Sprechstunden» abzuhalten. Wir konnten hier Leute empfangen und in Ruhe ihre Probleme besprechen, ohne die Angst, von jemandem belauscht zu werden; was nicht so schlecht war, wenn in der Zwischenzeit andere warteten. Endlich hatten wir einen Ort gefunden – und das war vielleicht das Wichtigste dabei –, wo wir uns jederzeit aufhalten konnten. Hier konnte jeder, der wollte, vorbeikommen und uns darüber informieren, dass er oder sie noch am Leben war. Hier konnte jeder, der es brauchte, vorbeikommen und Ersatz für eine fehlende Meldebescheinigung oder die Geburtsurkunde seiner Grossmutter in Auftrag geben – wenn diese plötzlich benötigt wurden. Freunde, die aus Arbeitslagern geflohen waren, konnten uns hier finden.

Immer häufiger tauchten Detektive vor dem Glashaus auf. Wir wurden verfolgt, nicht zu auffällig, aber eindeutig. Um sicherzugehen, nahm ich im Gebäude und wenn ich ans Telefon gerufen wurde, den Namen Dr. Rafai anstelle von Rafi an. Viel gefährlicher als die Detektive war jedoch ein Haufen jüdischer Spitzel, angeführt von einem polnischen Juden namens Steiner, der auch Leute erpresste. Zu Beginn hielt er sich im Glashaus auf, später, als er keinen Zutritt mehr hatte, ging er stundenlang vor dem Gebäude auf und ab. Überraschenderweise waren wir Mitglieder vom Haschomer Hazair die Einzigen, die der Bande nicht zum Opfer fielen, vielleicht respektierten sie unsere Stärke. Eine ständige derartige Bedrohung war jedoch nicht besonders angenehm. Um die Situation ein wenig zu entschärfen, gründeten wir – wenn auch mit grosser Verspätung – innerhalb der Auswanderungsabteilung eine Abteilung für die Auswanderung Jugendlicher. So ist es uns wenigstens gelungen, einen Raum für die Organisation Hechaluz zu bekommen. Dies gab unserer Arbeit eine Art Rahmen, den wir selbst mit der Zeit für notwendig erachteten, vor allem im Hinblick auf die bereits erwähnten Detektive und Informanten. Wir versprachen [Mosche] Krausz, dass wir uns nicht mit gefälschten Papieren und der Verteilung von Geld abgeben würden, ein Versprechen, das wir keine Sekunde lang einzuhalten gedachten.

Tag für Tag tauchten Tausende arme Seelen im Glashaus auf. Plötzlich sah sich das Konsulat mit unvorhergesehenen strategischen Problemen konfrontiert. Hinzu kam die moralische Frage: Die Behörden hatten den Schweizern eine Quote von 7800 Schutzbriefen zugesagt, eine Zahl, die angesichts einer solchen Katastrophe nicht mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein war. Wir, die Jugendbewegungen, forderten die Ausstellung von Schutzbriefen in unbegrenzter Zahl. Die sowjetische Armee stand vor Szolnok, und wir befanden uns in einem Wettlauf gegen die Zeit. Unsere Forderung wurde nicht akzeptiert und, so gut es ging, sabotiert. Dessen ungeachtet begannen wir mit der Herstellung von gefälschten Schutzbriefen. Das Konsulat hatte längst das gesamte Kontingent ausgeschöpft, aber als es 10 000 zusätzliche Formulare bestellte, bestellten wir [mit Carl Lutz’ Einwilligung] schnell dieselbe Anzahl.Später bestellten wir elf weitere Sätze dieser Dokumente, insgesamt 120 000 «Briefe», die die zionistische Jugendbewegung an Juden in ganz Budapest verteilte.

Unter einem Schild, das den Namen des Internationalen Roten Kreuzes trug, eröffneten wir ein Büro, von dem aus wir die Schutzbriefe des Schweizer Konsulats ausstellten. Natürlich hatten wir auch unsere eigenen Stempel. Noch pikanter war, dass das Büro in der Perczel-Mór-Gasse sich gegenüber der eigentlichen Schweizer Gesandtschaft befand. Die ganze List wurde vor der Nase des echten Schweizer Konsuls abgewickelt.45

In dieser Phase spielte das Komitee des Internationalen Roten Kreuzes eine entscheidende Rolle. Wir hatten schon vor dem 15. Oktober mit der Planung mehrerer Jugendheime begonnen, die später als Grundlage für die Auswanderung dieser jungen Menschen nach Palästina (Erez Israel) dienen sollten. Nun war es unsere Aufgabe, eine grosse Zahl improvisierter Jugendheime zu errichten, um die Kinder zumindest vor der Deportation zu retten. Innerhalb kurzer Zeit wurden in diesen Häusern mehr als 5000 Kinder untergebracht [von Mitgliedern der Haschomer Hazair-Bewegung als «Beit Jeladim» bezeichnet], zusammen mit 1000 Mitarbeitern, was ein riesiges Operationssystem erforderte. Das Internationale Rote Kreuz war inzwischen zu einer wichtigen Institution geworden, und die Anfänge waren vielversprechend. Als das Führungsteam in die Baross-Gasse 52 verlegt wurde, zog auch ich zum Internationalen Roten Kreuz und richtete dort die «Politische Abteilung» ein. Die Abteilung wurde damit betraut, Verbindungen zu den Untergrundbewegungen herzustellen und Informationen politischer Ausrichtung zu sammeln, die an die entsprechenden jüdischen Organisationen weitergegeben werden konnten. Nach aussen wurde das Ganze als Forschungsabteilung des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes mit Sitz in Genf dargestellt, die Listen mit vermissten Verwandten in Ungarn erstellte.

Mitte November wurde allen Inhabern von Briefen befohlen, in die «geschützten Häuser» in und um die Pozsonyi-Strasse umzusiedeln. Der Befehl war nicht gerade willkommen, da die grosse List mit unseren Schutzbriefen nun aufzufliegen drohte. Das Chaos war unbeschreiblich, denn die Zahl der Personen, die tatsächlich im Besitz der Dokumente waren, war viel grösser als die Zahl der offiziell ausgestellten Briefe. Bevor die Menschen anfingen, in die geschützten Häuser umzuziehen, wurden wir Zeugen einiger herzzerreissender Szenen. Dieses neue Problem führte zu einem weiteren Ansturm auf unser Konsulatsgebäude [das Glashaus], das mit über 2000 Menschen bereits aus allen Nähten platzte. Wir brauchten dringend ein weiteres Gebäude. So zogen mehrere Angestellte in die Wekerle-Sándor-Gasse 17. Wir kämpften natürlich und forderten, dass auch einige unserer eigenen Jugendlichen umsiedeln konnten. Die Beamten nahmen ihre Familien mit, und so lebten im neuen Büro bald etwa 120 Menschen. Während in der Vadász-Gasse weiterhin die «Baumfäller und Wasserschöpfer» ihrer Arbeit nachgingen, setzte sich die «diplomatische» Tätigkeit am neuen Standort fort, insbesondere die Verbindung zu den Behörden und die Erstellung von Listen.

Wir richteten in der Wekerle-Sándor-Gasse auch ein Vorratslager ein. Von hier aus wurden anschliessend die geschützten Häuser mit Lebensmitteln versorgt. Die Existenz des Vorratslagers war für uns auch ein Vorwand, noch ein paar Leute mehr im Gebäude unterzubringen. Das war dringend notwendig, da die Situation in der Vadász-Gasse zusehends gefährlicher wurde, denn es beschlossen immer mehr unserer Freunde, ins Glashaus zu ziehen. Eine gewisse Müdigkeit hatte zweifellos auch dazu beigetragen, die Menschen waren erschöpft vom ständigen Versteckspiel. Jetzt, da sie die Möglichkeit hatten, sich an einem extraterritorialen Ort zu verstecken, entschieden sich viele von ihnen für das Glashaus, was den einfacheren Weg bedeutete. Wir waren von dieser Lösung nicht übermässig begeistert und haben sie unseren Freunden nicht immer empfohlen. Zwar hatte sich die Vadász-Gasse bisher bewährt, aber es gab viele Zweifel, ob das Gebäude bis zum Ende durchhalten würde. Es war den Pfeilkreuzlern ein Stachel im Fleisch. Sie wussten sehr wohl, dass die Vadász-Gasse nichts anderes als ein riesiger Bunker war. Trotzdem hatte es grosse Vorteile, unsere Leute in der Vadász-Gasse zu konzentrieren. Zum ersten Mal seit Monaten waren alle unsere Freunde zusammen und konnten ihre Probleme frei diskutieren. Wir nutzten unsere Situation, indem wir, so gut es ging, eine Haschomer Hazair-Gemeinschaft gründeten. Wir führten Seminare, Diskussionen und sogar Unterhaltungsabende durch.

Am 24. Dezember 1944 verschärfte sich die Belagerung um Budapest. Wir spürten eine gewisse Erleichterung; mit diesem Tag war die Gefahr der Deportation gebannt. Wir mussten zwar mit weiteren Ausschreitungen rechnen, schlimmer noch als zuvor, aber die grösste Angst war immer die Gefahr der Deportation gewesen. Mitten in der Stadt – vor den Augen der Zivilbevölkerung – wagten die Faschisten keine gross angelegten Morde. So waren wir uns auch der Gefahren im Zusammenhang mit der Zerstörung des Ghettos nicht bewusst.46

Eines Tages [am 31. Dezember 1944] tauchte ein aufgeregter Polizist in der Wekerle-Sándor-Gasse auf und erzählte uns, eine bewaffnete Pfeilkreuzlertruppe habe das Konsulat in der Vadász-Gasse umzingelt. Mehrere Granaten wurden in das Gebäude geworfen und die Bewohner auf die Strasse getrieben. Wir hielten alle für eine Sekunde den Atem an; da war er, der Moment, den wir alle befürchtet hatten. Aber innerhalb einer Minute hatten wir zum Hörer gegriffen und alle zuständigen Behörden über den Vorfall informiert: das Auswärtige Amt, die Polizei, das Militärhauptquartier der Hauptstadt und alle möglichen Stellen. Glücklicherweise waren diese Interventionen erfolgreich, und fast augenblicklich trafen Polizei und städtische Beamte in der Vadász-Gasse ein. Bis heute weiss ich nicht mit Sicherheit, wem wir es zu verdanken haben, dass die Massendeportation von etwa 1500 Menschen, die bereits die Strasse füllten, verhindert wurde, aber eines war in diesem Moment sicher: Die grosse List des Konsulats hat wunderbar funktioniert. Die Behörden respektierten den exterritorialen Status des Gebäudes, und unser Volk war gerettet. Die Vadász-Gasse hatte einen grossen Sieg zu verzeichnen – und fünf Tote.

Richard Friedl emigrierte 1947 mit seiner Frau Katalin (1921–2003) und seinem kleinen Sohn Alfred ins damalige Palästina. Sie liessen sich im Kibbuz Ha’ogen nieder, wo viele der Haschomer Hazair-Mitglieder aus Ungarn und der Tschechoslowakei lebten. 1951 wurde ihr zweiter Sohn, Alex, geboren. Richard Friedl, der seinen Namen in Rafael Benshalom änderte – und aus Katalin wurde Tamar und aus Alfred Dany – , arbeitete in der Folge für das israelische Aussenministerium als erster Konsul in der Tschechoslowakei und später als erster Botschafter in Mali, Kambodscha und Rumänien.

Rafi und Tamar haben acht Enkel- und zehn Urenkelkinder.

Ausschnitte aus Rafi Benshalom (Richard Friedl): We Struggled For Life, Jerusalem 2001. Richard Friedl hatte seine Erinnerungen kurz nach der Befreiung aufgeschrieben. Sie wurden erstmals 1977 in hebräischer Sprache im Buch «םייחה ןעמל ונקבאנ» (Tel Aviv 1977) veröffentlicht. Rafi Benshaloms Sohn Dany Benshalom gewährte uns ergänzend zum ursprünglichen Zeugenbericht für die vorliegende Publikation weitere Einsichten.

Aus dem Englischen von Lis Künzli