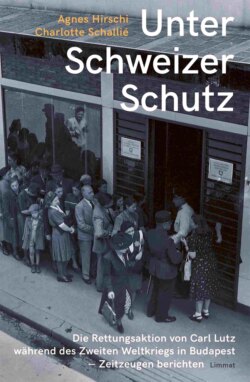

Читать книгу Unter Schweizer Schutz - Группа авторов - Страница 11

Die Schweiz und das Internationale Komitee des Roten Kreuzes

ОглавлениеVizekonsul Carl Lutz (1895–1975) leitete die Abteilung für fremde Interessen der Schweizer Gesandtschaft in Budapest ab Januar 1942.36 Geboren 1895 in der Ostschweiz, wanderte er 1913 in die Vereinigten Staaten aus, wo er seine zukünftige Frau, die Schweizerin Gertrud Fankhauser (1911–1995), kennenlernte. Lutz hatte für mehrere Schweizer Vertretungen gearbeitet, darunter für die Gesandtschaft in Washington. 1935 wurde er ans Schweizer Konsulat in Jaffa versetzt, wo ihm unter Konsul Jonas Kübler die Leitung des Kanzleramts übertragen wurde. Im September 1939 wurde Lutz mit der Schweizer Vertretung der deutschen Interessen in Palästina und Transjordanien betraut, insbesondere mit der Ausreise des deutschen diplomatischen und konsularischen Personals – eine Aufgabe, die nur von kurzer Dauer sein sollte, denn am 22. Oktober 1939 bestätigte Lutz, dass Spanien diese Aufgabe wahrnehmen werde.37 Ein Jahr später kehrte Lutz in die Schweiz zurück.

In Budapest war Lutz für die Wahrnehmung der Interessen von rund zehn Staaten zuständig. Da es dabei auch um den Schutz diplomatischer Gebäude ging, verlegte er sein Büro in das Gebäude der ehemaligen amerikanischen Gesandtschaft und machte den Sitz der ehemaligen britischen Gesandtschaft zu seiner Residenz. Ersteres befand sich am Freiheitsplatz (Szabadság tér) in Pest, letzterer in Buda. Von 1942 an stellten Lutz und seine etwa 20 Mitarbeitenden 300 bis 400 Schutzpässe für US-amerikanische und britische Staatsbürger aus, sowohl an Juden als auch an Nichtjuden, und verteilten anschliessend 1000 solcher Dokumente an jugoslawische Staatsbürger. Diese Dokumente inspirierten die Schweden zur Ausstellung von Schutzpässen für Juden mit schwedischen Verbindungen.38

Die Abteilung, auf deren Aktionen im nächsten Punkt näher eingegangen wird, vergrösserte sich kontinuierlich. Lutz führte sie bis Weihnachten 1944, als Budapest von der Roten Armee eingekesselt wurde und er in seiner Residenz in Buda von Pest, wo sich die bedrohten Juden befanden, abgeschnitten war. Er hatte für diesen Fall zwei Stellvertreter ernannt. Peter Zürcher (1914–1975) und Ernst Vonrufs (1906–1972), Schweizer, die früher in Budapest in der Textilindustrie tätig gewesen waren. Beide intervenierten bis zur Befreiung von Pest zugunsten der Juden.

Carl Lutz konnte stets auf die Unterstützung seiner wechselnden Vorgesetzten zählen. Die Schweizer Gesandtschaft selbst, von der Lutz’ Abteilung abhing, befand sich in einem anderen Stadtteil von Pest, in der Stefania-Strasse. Die Kanzlei der Gesandtschaft war Anfang Juli bombardiert und auf Initiative des Grafen Esterhazy in dessen Palast in Buda verlegt worden. Die Gesandtschaft stand seit 1938 unter der Leitung von Minister Maximilian Jaeger (1884–1958). Nach der Machtübernahme der Nyilas kehrte dieser jedoch aus Protest in die Schweiz zurück. Sein Nachfolger, Anton Kilchmann (1902–1961), bat aus gesundheitlichen Gründen um Rückkehr. Am 12. Dezember wurde der Berner Harald Feller (1913–2003) zum Leiter der Gesandtschaft ernannt; er versteckte in seiner Residenz etwa zehn Juden und musste vier Schweizerinnen jüdischer Herkunft, die nach ihrer Heirat mit Ungarn ihre Staatsbürgerschaft verloren hatten, evakuieren. Harald Feller wurde im Januar 1945 von den Sowjets verhaftet und in Moskau inhaftiert.

An dieser Stelle sollte kurz auf die Aktivität des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK) eingegangen werden. Nach der deutschen Besetzung wurde die Delegation in Budapest von Friedrich Born (1903–1963) geleitet. Die Aktivitäten der bis zu 250 Personen zählenden Delegation erstreckten sich über drei Bereiche: materielle Hilfe, Heime und Krankenhäuser, insbesondere für Kinder, sowie das Ausstellen von Schutzbriefen.

Nach hartnäckigen Verhandlungen erlaubte die ungarische Regierung Born und seinen Mitarbeitenden, Lebensmittelpakete in die Konzentrationslager und Ghettos Kistarcsa und Sárvár zu liefern. Vor allem das Joint Distribution Committee, aber auch andere Hilfsorganisationen stellten die Mittel zum Kauf von Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten bereit, die dann verteilt werden mussten. Diese Aufgabe fiel insbesondere der «Sektion A» der im September 1944 geschaffenen IKRK-Delegation zu, deren Mandat darin bestand, verfolgte Juden zu schützen und zu unterstützen. Born ernannte Ottó Komoly, den Präsidenten der Ungarischen Zionistischen Organisation, den die Nyilas Anfang 1945 ermorden sollten, zu ihrem Leiter.

Friedrich Born widmete sich mit seinem Team ganz besonders der Rettung von Kindern, deren Eltern deportiert worden oder vermisst waren. Er konnte durchsetzen, dass die ungarischen Behörden den Institutionen, in denen diese Kinder Zuflucht fanden, extraterritorialen Status zuerkannten. Born erreichte die Zuerkennung dieses Status nicht nur für bestehende Einrichtungen, sondern auch für solche, die er und sein Team neu einrichteten. Insgesamt wurden mehr als 150 Institutionen (Heime, Krankenhäuser, Volksküchen, Lebensmittellager, Wohnungen für die mit der Delegation arbeitenden Juden) unter den Schutz des IKRK gestellt. 60 dieser Einrichtungen waren Kinderheime, die insgesamt 7000 Kinder beherbergten. Die geschützten Krankenhäuser wurden regelmässig von Nyilas-Banden angegriffen. Born intervenierte persönlich, um ihren extraterritorialen Status durchzusetzen, konnte aber das Massaker an 130 Menschen – Patienten wie Pflegepersonal – im Krankenhaus in der Városmajor-Strasse nicht verhindern.

Schliesslich stellte Born ab September 1944 ebenfalls Schutzbriefe des IKRK aus, laut seinem Tätigkeitsbericht insgesamt 30 000. Er verteilte sie an seine jüdischen Mitarbeitenden, aber auch an all jene, die irgendeine Verbindung zur IKRK-Delegation geltend machen konnten, und an Personen mit Auswanderungszertifikaten für Palästina.

Carl Lutz (1964), Gertrud Lutz-Fankhauser (1978), Friedrich Born (1987), Harald Feller (1999), Peter Zürcher (1998) und Ernst Vonrufs (2001) wurden mit dem Titel «Gerechte(r) unter den Völkern» geehrt. Yad Vashem ehrte noch drei weitere Schweizer Staatsangehörige für ihre Aktivitäten in Budapest, 1995 Schwester Hildegard Gutzwiller, die Mutter Oberin des Herz-Jesu-Klosters, das 250 Menschen Zuflucht geboten hatte; 2003 den Industriellen Otto Haggenmacher, der sich bereit erklärt hatte, etwa 30 jüdische Kinder in seiner Villa unterzubringen und ihren Unterhalt zu finanzieren; 2007 Eduard Benedikt Brunschweiler, einen Mitarbeiter des IKRK, der eine Abtei in der Nähe von Budapest leitete, in der er Kinder aufgenommen und ein Heim für sie eingerichtet hatte.