Читать книгу Unter Schweizer Schutz - Группа авторов - Страница 9

Ungarn und die Judendeportation

ОглавлениеCarl Lutz kam im Januar 1942 nach Budapest und kehrte im April 1945 gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden in der schweizerischen diplomatischen Vertretung nach Bern zurück – mit Ausnahme seines Vorgesetzten und eines Kollegen, die beide von den Sowjets gefangengenommen und nach Moskau gebracht worden waren. Die Ereignisse in Ungarn zu jener Zeit können in drei verschiedene Phasen eingeteilt werden.

Die erste Phase umfasst die Zeit bis zur deutschen Besetzung am 19. März 1944. Nachdem sich Ungarn 1940 durch seinen formellen Beitritt zum Achsenbündnis gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland zu militärischem Beistand verpflichtet hatte, konnte es Teile der Tschechoslowakei, Rumäniens und Jugoslawiens annektieren und damit Gebiete zurückgewinnen, die es in der Folge des Ersten Weltkriegs verloren hatte. Zwischen 1938 und 1941 verabschiedete Ungarn drei antijüdische Gesetze, die sich weitgehend an den Nürnberger Gesetzen orientierten und die Juden faktisch von allen staatlichen und öffentlichen Ämtern ausschlossen. Darüber hinaus beteiligten sich ungarische Truppen an Massakern an Juden. Dennoch stellte Ungarn im Frühling 1944 das letzte Gebiet unter Kontrolle oder Einfluss der Achsenmächte dar, in dem die «Endlösung» noch nicht durchgeführt worden war. Es lebten um die 750 000 Juden innerhalb seiner Grenzen, darunter viele, die aus Polen, vor allem aber der Slowakei geflüchtet waren.

Mit dem 19. März 1944 änderte sich die Lage. Angesichts des Vorrückens der sowjetischen Armee und des sich zunehmend stärker manifestierenden Willens der ungarischen Regierung, ins Lager der Alliierten zu wechseln, marschierten die deutschen Truppen im Land ein. Nazideutschland verfügte jedoch nicht mehr über die Mittel für eine umfassende, dauerhafte Besetzung, und ein Grossteil der Truppen wurde bald wieder abgezogen. Es zwang dem Reichsverweser Miklós Horthy, der das Land seit 1920 regierte, zwei Reihen von Massnahmen auf: eine Kollaborationsregierung und eine Armada von Aufsehern und Beratern unter der Leitung von Edmund Veesenmayer, der sowohl Heinrich Himmler als auch Joachim von Ribbentrop vertrat. Adolf Eichmann stand an der Spitze eines Spezialkommandos zur Organisation der Deportationen. Es waren also die Deutschen, die die Strippen zogen. Um jedoch den Schein ungarischer Souveränität aufrechtzuerhalten, blieb der Regent Horthy Staatsoberhaupt.

Eichmann und seine Kommandotruppe machten sich umgehend an die Arbeit. Es wurde ein Zeitplan zur Konzentration der ungarischen Juden erstellt, der bald die Deportation folgen sollte. Als erstes waren die Juden der Provinzen im Osten, Südosten und Norden betroffen – die Gebiete, die den heranrückenden sowjetischen Truppen am nächsten lagen und als letzte von Ungarn annektiert worden waren. Die Operation sollte spätestens nach drei Monaten mit den Juden der Hauptstadt abgeschlossen werden. Am 15. Mai 1944 fuhr der erste Zug nach Auschwitz-Birkenau, bis an die slowakische Grenze von Ungarn begleitet. Innerhalb weniger Wochen wurden über 430 000 Juden aus der Provinz deportiert, was eine Welle an Protesten auslöste. Papst Pius XII., der amerikanische Präsident Roosevelt und der schwedische König schickten Protestnoten an den Regenten Horthy. Anfang Juli wurde Budapest von der US-Luftwaffe bombardiert. Vor diesem Hintergrund ordnete Horthy am 6. Juli einen Deportationsstopp an. Bis dahin war die jüdische Bevölkerung aus der ungarischen Provinz verschwunden. Übrig blieb die jüdische Gemeinschaft der Hauptstadt Budapest.

Im Laufe des Sommers zeichneten sich zwei widersprüchliche Entwicklungen ab: Zum einen mussten die jüdischen Bürger der Hauptstadt sowie die Gebäude, in denen sie zu leben gezwungen waren, den gelben Stern tragen. Zum anderen wurden allzu deutschfreundliche Regierungsmitglieder entlassen.

Die dritte Phase begann mit dem 15. Oktober 1944. Nach der Ankündigung des Regenten Horthy, Ungarn werde sich aus dem Krieg gegen die Alliierten zurückziehen, wurde er gezwungen, die Macht an Ferenc Szálasi abzutreten, den Anführer der Nyilas, der nazistischen ungarischen Pfeilkreuzler-Partei. Der neue Innenminister gab auf der Stelle bekannt, die Regierung werde die von den neutralen Staaten ausgestellten und verteilten Schutzdokumente – wie wir noch sehen werden – nicht mehr anerkennen. In der Hoffnung, von diesen anerkannt zu werden, gab das neue Regime dem Druck jedoch schliesslich nach, und die Massnahme wurde nicht umgesetzt.

Diese letzte Phase kann durch drei Hauptmerkmale charakterisiert werden. Zunächst war diese Zeit von Chaos, Unsicherheit und – vor allem – von Gewalt geprägt. Nyilas-Banden nahmen unaufhörlich Razzien und Übergriffe gegen Juden vor, die bis hin zu Exekutionen am Ufer der Donau reichten, bei denen die Leichen direkt ins Wasser geworfen wurden. Diese Angriffe machten auch vor den Diplomaten neutraler Länder nicht halt: Die schwedische Vertretung wurde am 24. Dezember angegriffen, der Leiter der Schweizer Vertretung am 29. Dezember entführt und gefoltert. Die Zahl der jüdischen Todesopfer durch die Nyilas wird auf über 60 000 geschätzt.24 Im November wurden Zehntausende von Juden gezwungen, zur österreichischen Grenze zu marschieren. Während dieser «Todesmärsche» versuchten Vertreter der neutralen Länder und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), den Deportierten Schutzdokumente zu überbringen.

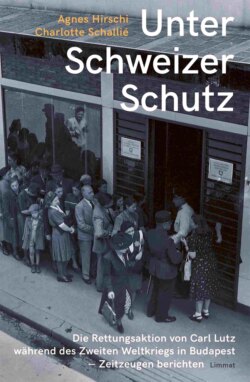

Ausserdem wurden im November im Bezirk Pest zwei grosse Ghettos eingerichtet. Das «Internationale Ghetto» umfasste rund um die Pozsonyi-Strasse 122 Häuser, die unter dem Schutz neutraler Länder standen. Es waren moderne Wohnhäuser von vier bis sechs Stockwerken, in denen sich über 20 000 Juden befanden, Inhaber von durch neutrale Länder ausgestellten oder gefälschten Schutzdokumenten. Die meisten Häuser (76 insgesamt) standen unter schweizerischer Verantwortung, die anderen verteilten sich auf Schweden (33), Spanien, Portugal, das IKRK und das schwedische Rote Kreuz. Das sogenannte «Zentrale» oder «Grosse Ghetto» wurde neben der grossen Synagoge eingerichtet. Darin waren über 60 000 Juden eingeschlossen, darunter mehrere tausend, die durch die Nyilas gewaltsam aus dem «Internationalen Ghetto» geholt worden waren.

Und zu guter Letzt waren sich alle bewusst, dass das Vorrücken der Roten Armee und damit die Befreiung von Budapest unvermeidlich waren. General Malinovsky, der Ende Oktober ungarisches Gebiet betreten hatte, rechnete mit der Befreiung von Budapest Anfang November.25 Der erbitterte Widerstand der deutschen und ungarischen Truppen hatte jedoch zur Folge, dass Budapest erst an Weihnachten vollständig eingekesselt werden konnte. Die Befreiung von Pest am linken Donauufer erfolgte am 18. Januar, die von Buda auf der anderen Seite einen Monat später. Insgesamt forderte die Belagerung von Budapest um die 160 000 Menschenleben.