Читать книгу Unter Schweizer Schutz - Группа авторов - Страница 12

Die Rettungsaktivitäten von Carl Lutz und seinen Mitarbeitenden39

ОглавлениеDie Aktionen von Carl Lutz und seinem Team weisen im Vergleich zu denen der anderen neutralen Länder zwei Besonderheiten auf, die mit der Vertretung der britischen Interessen in Palästina durch die Schweiz zu tun haben. Dies hatte zur Folge, dass auch eine jüdische Organisation – die jüdische Palästina-Agentur (Jewish Agency for Palestine) – nicht nur unter Schweizer Schutz gestellt wurde, sondern bald darauf ihre eigenen Räumlichkeiten erhielt – das Glashaus. Mit diesen beiden Faktoren lässt sich erklären, warum die Aktionen von Lutz und seinem Team sowohl früher einsetzten als andere als auch weitreichender waren.

Bereits im März 1942 wurde eine hochkomplexe Operation in Gang gesetzt, um in Ungarn lebenden jüdischen Kindern die Auswanderung nach Palästina zu ermöglichen. Die Hauptakteure waren die Jewish Agency in Jerusalem und ihr Budapester Büro, die britische Diplomatie (das Foreign and Commonwealth Office und seine Vertretungen in Palästina und der Schweiz) sowie die Schweizer Diplomatie (das Politische Departement 40 und seine Budapester Vertretung). Diese mussten die Listen für die Kinder erstellen und die erforderlichen Ausreise- oder Transitgeneh-migungen einholen. In Budapest führte die Operation zu einer engen, kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen Mosche Krausz, dem örtlichen Leiter der Jewish Agency, und Carl Lutz und ihren jeweiligen Mitarbeitenden. Laut Theo Tschuy konnten bis zum 19. März 1944 fast 10 000 Kinder, hauptsächlich ausländische, Budapest verlassen und in Palästina Zuflucht finden.

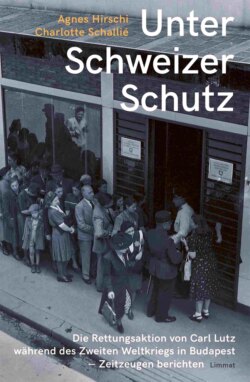

Hilfesuchende Juden und Jüdinnen vor der Auswanderungsabteilung der Schweizer Gesandtschaft im Glashaus. Carl Lutz hat dieses Foto im Herbst 1944 gemacht.

Die deutsche Besetzung Ungarns setzte dieser absolut legalen Auswanderung ein jähes Ende. Sie führte zu zwei konkreten Problemen. Erstens sahen Tausende Juden, die im Besitz eines Zertifikats zur Einwanderung nach Palästina waren (Palästina-Zertifikat), ihre Chancen auf ein Ausreisevisum zunichte gemacht. Zweitens waren Krausz und sein Team nun der direkten Bedrohung ausgesetzt. Anfang April gelang es Lutz, sie von der Zwangsarbeit zu befreien und in seinen Büros in der ehemaligen US-Gesandtschaft unterzubringen. Mit Unterstützung seines Vorgesetzten führte Lutz wochenlange Verhandlungen mit den Deutschen (erst mit Veesenmayer, später mit Eichmann) und den Ungarn, damit die Inhaber eines palästinensischen Zertifikats Ungarn verlassen konnten. Zwar wurde eine grundsätzliche Vereinbarung getroffen, es kam jedoch nie zu einer tatsächlichen Ausreise. So genehmigte der ungarische Ministerrat am 26. Mai die Auswanderung von 7000 Juden nach Palästina unter Schweizer Verantwortung und von mehreren hundert Juden nach Schweden.

Auf dieser Grundlage leitete Carl Lutz eine Reihe von Massnahmen ein und wandte auch verschiedene Strategeme an. Diese Prozesse liefen meist parallel nebeneinanderher, was insbesondere im Hinblick auf die Anzahl der betroffenen Personen zu manchmal widersprüchlichen Angaben führte.

Er bat um die Erlaubnis, Schutzbriefe an Personen auszustellen, denen die Auswanderung nach Palästina bewilligt worden war. Diese Dokumente bescheinigten, dass der Inhaber zur Einwanderung berechtigt war und dass sein Name in einem Kollektivpass enthalten war – ein juristischer Trick, auf den nochmals eingegangen werden soll. Sie waren mit dem Schweizer Wappen, dem Namen der Abteilung fremder Interessen sowie einem Stempel versehen. Es ist nicht möglich, das genaue Datum zu bestimmen, ab dem diese Dokumente erstellt und, was noch wichtiger ist, verteilt wurden. Zwei Dinge sind sicher. Erstens löste die Machtergreifung der Nyilas eine fieberhafte Produktion dieser Dokumente aus. Zweitens begannen Fälschungen in grosser Zahl in Umlauf zu gelangen, von denen einige recht ungeschickt ausgeführt waren und typographische Fehler aufwiesen. Mit der Anzahl der Fälschungen bzw. der Herstellung von Briefen, die keinem palästinensischen Zertifikat entsprachen, stieg das Risiko, dass die Ungarn und die Deutschen die gesamte Operation in Frage stellen würden. Im November wurden Carl und Gertrud Lutz gezwungen, in einer Ziegelfabrik in Óbuda die Inhaber gefälschter Dokumente zu identifizieren, unter Androhung, dass sonst alle Inhaber von Schweizer Schutzdokumenten zu Zwangsmärschen verurteilt würden.

Wie bei den von anderen neutralen Ländern ausgestellten Dokumenten kann die Gesamtzahl der Schweizer Schutzbriefe nicht ermittelt werden. Die Zahlen von über 100 000, die in Umlauf waren, erscheinen nicht sehr glaubwürdig, doch man kann realistischerweise von mehreren Zehntausend ausgehen. Sicher ist auf jeden Fall, dass Lutz die Herstellung von Schutzbriefen, die nicht durch Palästina-Zertifikate gedeckt waren, gestattet hatte. Da die Schutzbriefe nummeriert waren, musste darauf geachtet werden, dass die erlaubte Quote nie überschritten wurde, wobei natürlich mehrere Dokumente die gleiche Nummer bekamen.

Ab Sommer 1944 begann Lutz, die Quote der Personen (etwa 7000), für die er die Auswanderungsgenehmigung beantragt und die prinzipielle Zustimmung der ungarischen und deutschen Behörden erhalten hatte, so auszulegen, dass sie sich nicht auf Einzelpersonen, sondern auf Familien bezog. Später bestätigte er, dass er auf dieser Grundlage die Ausstellung von 50 000 Schutzbriefen genehmigt hatte.

Der Text der Schutzbriefe nahm Bezug auf sogenannte Kollektivpässe. Diese Pässe sollten die Ausreise und anschliessend den Transit durch Rumänien für Inhaber von Palästina-Zertifikaten administrativ erleichtern. Sie enthielten Namen und Fotos der betroffenen Personen. Die Herstellung wurde jungen Juden anvertraut, die unter diplomatischem Schutz der Schweiz standen. Die ersten Pässe wurden Ende Juli fertiggestellt. Natürlich war die Zahl der in den Pässen eingetragenen Personen viel geringer als die Zahl der Inhaber von Schutzbriefen.

Im Juli gelang es Lutz, von den Ungarn die Bewilligung zu erhalten, dass sich Inhaber von Schutzbriefen in speziellen Gebäuden, sogenannten Schutzhäusern, mit diplomatischer Immunität aufhalten konnten. Diese bildeten zusammen mit den Häusern, die später anderen neutralen Ländern und dem IKRK gewährt wurden, den Kern des «Internationalen Ghettos». Am 10. November ordnete der Aussenminister des neuen Regimes an, dass alle Inhaber von Schutzdokumenten in diesem Ghetto konzentriert werden mussten. Insgesamt verfügte die Schweiz über 76 der insgesamt 122 von den neutralen Staaten geschützten Häusern, die rund 15 000 Menschen Unterschlupf boten. Der diplomatische Schutz dieser Häuser wurde wiederholt verletzt oder bedroht. Lutz oder seine Stellvertreter mussten immer wieder eingreifen. Die Verpflegung wurde vorwiegend von jungen jüdischen Pionieren (Chaluzim) gewährleistet, wobei oft auch Gertrud Lutz mit Hand anlegte.

Die oben beschriebenen Massnahmen waren ausgehend von der bereits ab 1942 organisierten – legalen – Auswanderung jüdischer Kinder nach Palästina im Rahmen der britischen Interessenvertretung der Schweiz entwickelt worden. Die von Lutz und seinem Team durchgeführten Aktionen hatten, wie bereits erwähnt, noch eine zweite Besonderheit: Die Büros und Mitarbeitenden der Jewish Agency for Palestine standen unter Schweizer Schutz. So konnten Krausz und seine rund 30 Mitarbeiter unter Lutz’ Verantwortung in den von ihm genutzten Räumlichkeiten im Gebäude der ehemaligen amerikanischen Gesandtschaft arbeiten. Die zunehmend grösseren Menschenmassen auf dem Szabadság tér (Freiheitsplatz), die auf der Suche nach Schutzdokumenten waren, brachten das Risiko von Repressalien – von deutscher und ungarischer Seite – für ein Gebäude mit sich, zu dessen Schutz sich die Schweiz verpflichtet hatte. Es musste eine Alternativlösung gefunden werden für das Büro, das bald als Auswanderungsabteilung bezeichnet werden sollte.

Diese Lösung bestand im sogenannten «Glashaus», dem leerstehenden Geschäftsgebäude einer Glasfabrik in der nahe gelegenen Vadász-Gasse 29, das Arthur Weiss gehörte. Lutz bot ihm an, in der Auswanderungsabteilung zu arbeiten und diese ins Glashaus zu verlegen, womit es zu einem Nebengebäude der schweizerischen Gesandtschaft erklärt und unter diplomatische Immunität gestellt werden konnte. Weiss war einverstanden, und die Ungarn gaben grünes Licht. So zog das Auswanderungsamt am 24. Juli ins Glashaus um.

Ab dem 15. Oktober wurden in dem dreistöckigen Gebäude mit Innenhof nicht nur Schutzbriefe zu Tausenden ausgestellt, es wurde auch zum Zufluchtsort für die Verfolgten. Ende des Monats drängten sich darin bereits 800 Menschen. Lutz mietete ein angrenzendes Gebäude und ein drittes im gleichen Bezirk dazu. Insgesamt fanden dort mehr als 4000 Menschen Schutz. Das Glashaus wurde wiederholt von Nyilas-Banden bedroht oder angegriffen. Am Silvesterabend 1944 verlor Arthur Weiss bei einem solchen Überfall das Leben.

Die gefährlichste Zeit waren für die Budapester Juden, die vor allem in Pest im «Zentralen Ghetto», im «Internationalen Ghetto» oder im Glashaus und in seinen Nebengebäuden zusammengedrängt waren, zweifellos die Wochen unmittelbar vor der Befreiung durch die Rote Armee. Seit Weihnachten standen jedoch an vorderster Front Peter Zürcher und Ernst Vonrufs, die Lutz zu seinen Vertretern in Pest ernannt hatte – während er selbst im Gebäude der ehemaligen britischen Gesandtschaft eingeschlossen war, dessen Schutz er zu gewährleisten hatte.

Schweizer Kollektivpässe 1 und 2, Juli 1944