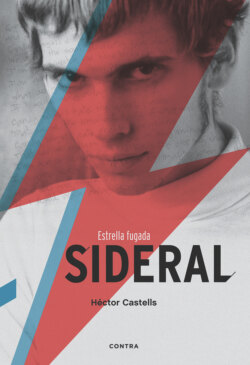

Читать книгу Sideral - Héctor Castells - Страница 22

Seísmo o repetición

ОглавлениеEl jueves 15 de septiembre de 1987, Aleix arrancó octavo de Básica por segunda vez en la única escuela de su vida en la que se sintió comprendido: el Leber. El Leber era un colegio pintoresco e inusual que se reivindicaba como un centro de «educación especial». El edificio era una antigua torre enclavada en la confluencia de las calles Copérnico y Vallmajor, en el residencial barrio de San Gervasio, y tenía un patio de unos seiscientos metros cuadrados, apenas provisto de una pista de fútbol de cemento, cuatro palmeras estimables y dos tableros de baloncesto. Cada curso estaba repartido en dos clases que raramente superaban los veinte alumnos.

El Leber se distinguía por un sistema pedagógico que no creía en los exámenes, y mucho menos en los veredictos. Hasta ese momento, hasta los diez años, los niños podían elegir el temario de sus asignaturas y, en lugar de notas, recibían informes sobre sus progresos. Así, por ejemplo, a los estudiantes de Historia de tercero de EGB se les ofrecía que votaran qué preferían: Egipto, Roma o Grecia. Y en virtud de lo que decidieran, estudiaban uno u otro imperio. El Leber fue un colegio privado que se distinguió durante años por fomentar una educación psicopedagógica e integradora, que no creía en la diferencia ni en la discriminación. Niños con deficiencias mentales, síndrome de Down u otras minusvalías estudiaban en las mismas clases que niños física, mental y presuntamente aptos al cien por cien.

Se trataba de convivir, de igualar y de no presionar, de estimular la imaginación del alumno y de no someterle a presión, juicio ni escrutinio. Si surgían conflictos de aprendizaje, una psicopedagoga que se llamaba Montse secuestraba al alumno o a la alumna conflictivo/a y le descubría la belleza del síndrome de Estocolmo.

El Leber era un colegio laico y feminista en un país católico y machista. No fomentaba la competitividad ni señalaba la diferencia, y de sus aulas salieron preadolescentes que ignoraban la semántica de los crucifijos y de las sotanas, que era exactamente lo que habían conocido todos sus profesores, su directora y los padres de todos sus alumnos. En un país que se había pasado la mitad del siglo XX bajo la dictadura asesina de un enano, la posibilidad de ofrecer aulas libres de Cristo y de su fiscalidad fue un sueño setentero y una realidad ochentera.

Aleix llegó del Frederic Mistral en un año convulso, el penúltimo en la vida del Leber. La hasta entonces directora, una mujer alta y delgada que se llamaba Lolín, traspasó el colegio después de vaciar su energía y no atinar con el heredero, un tal Pepe Marín, el hombre con calva de jesuita y mirada de inspector de hacienda que la relevó. Pepe Marín dirigió al colegio hasta un crepúsculo sucio y barriobajero que terminó cuando las profesoras dijeron basta. Renunciaron. Y se manifestaron. Fueron hasta casa de Pepe con pancartas de cartón escritas con rotulador, con silbatos y panderetas, y le llamaron ladrón, pesetero y sinvergüenza.

Aleix fue instalado en 8ºA, una clase de veintiún alumnos, trece chicas y ocho chicos, que llevaban toda la década estudiando juntos. Eran el grupo A de la promoción de alumnos del 74. Al otro lado del pasillo, quedaba el aula del segundo curso de la promoción, 8ºB. Pese a que el 74 fue el año del baby boom, del récord de fertilidad en la historia de España, la promoción del Leber era de una densidad vaga: veintiún alumnos en el A y diecinueve en el B. Así que cuando Aleix Vergés y Eduardo Marín, un pelirrojo que no tenía nada que ver con el director y que salía en un anuncio de Donuts y tardó media hora en ganarse su apelativo (el Pecas), ocuparon sus respectivos asientos en su flamante clase, la excitación entre sus compañeros podía prenderse con el gas de un mechero.

Aleix apenas se despeinó sobre la capota del Ritmo. Llevaba un polo fluorescente como su pelo y se convertiría en el irresistible catalizador del despertar hormonal de las niñas de su clase. Los niños, en cambio, sucumbieron a la cámara de aire de sus Nike John McEnroe. Se trataba de una edición limitada que jamás había cruzado el charco. La realidad era que el tío de Aleix era jugador de básquet profesional del Espanyol. Hubo un tiempo, en el siglo pasado, en que el Espanyol tenía un equipo de baloncesto. Y el tío de Aleix, Toni Tramullas, hermano de Chisca, fue durante años su base titular y, tras retirarse, se convirtió en el médico del equipo. Toni fue también el estilista deportivo de sus sobrinos.

La mayoría de las trece niñas volvieron del verano con los pechos contoneados y las uves a punto de caramelo. Hache regresó casi igual, como el resto de niños, excepto dos de ellos, Octavi y Jansy, que eran un año mayor que los demás y ya tenían la voz deformada y pelos en los huevos. El primero se hizo célebre después de reventar una cristalera de cuatro metros con una goma de borrar Milan 400. Perseguía a otro alumno que se llamaba Eric. Eric le había mordisqueado el bocadillo. El segundo, Jansy, era especial como la educación del colegio y su popularidad era más bien relativa. Jansy fue una suerte de pionero de las escuchas cacofónicas. Al año de terminar la escuela, grabó noventa minutos de susurros espectrales en la azotea de su casa, llamó a Aleix y a Hache, les invitó a beber Fanta y comer ganchitos y le dio al play de su reproductor. Aleix y Hache nunca volvieron a verle.

Después de las dos primeras horas de clase, había un recreo de media hora. Aleix salió al patio del colegio, alargó un brazo y se quedó agarrado al larguero de una portería. Algunos niños, especialmente Hache, llevaban toda la vida saltando con la ilusión de rozarlo con la punta de alguna uña. Y mientras Aleix estiraba su cuerpo y se enroscaba sobre el travesaño, el polo fluorescente se le dobló y descubrió la camiseta que llevaba debajo. El Pecas estaba a su lado y fue quien distinguió la boca de Sting.

—¿Quién es este?

—Sting. El de los Police —contesta Aleix como si le conociera. Y añade—: Es un defensor de los derechos humanos, lo único que importa en este mundo.

El Pecas dijo que estaba de acuerdo. Que los derechos humanos eran lo más importante del universo. Y el resto de niños lo suscribieron. Sabían lo que eran los humanos. Aunque quizá no tendrían muy claro por qué los derechos los antecedían. Pero lo simularon. Sus dos nuevos compañeros parecían criaturas llegadas del futuro. La fascinación se despertó casi al instante. Aleix era uno de los dos únicos niños del colegio que podía machacar las canastas. Jugaba al baloncesto y seducía a las niñas.

Aleix fue un niño acostumbrado desde muy temprano a ser el centro de atención. Era más alto y más rubio que su país, que la España bajita y morena que le parió. El físico le marcó, seguro. Aunque era su miedo, una nube panorámica e insaciable que viajaba encumbrada a su cabeza, lo que explicaba su tempranas contradicciones, sus arranques violentos y su maquiavélica habilidad para seducir. Tenía mano izquierda para lidiar con el liderazgo. Sin embargo, con el tiempo, se cansaría.

Los años fraguarán muchos diagnósticos y la sospecha del Tras-torno Límite, que entonces era una enfermedad recién descubierta. Hoy es una epidemia de dimensiones proporcionales a las que tuvo la dislexia en los ochenta o la anorexia en los noventa. La necesidad de seducir, de convocar a gente a tu alrededor que te recuerde lo mucho que molas, es, también, la necesidad de despreciar a todos los que se han creído tu mentira. Un pulgar que dice «Like». Una tormenta infinita de pulgares cayendo como fractales sobre el vacío de tu falacia. La posibilidad de un caos arranca con la imposibilidad del amor, con la certidumbre de la mentira.