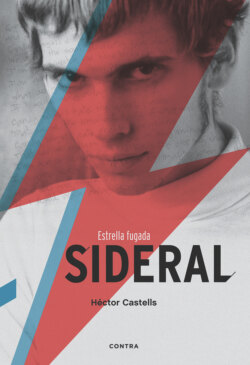

Читать книгу Sideral - Héctor Castells - Страница 21

La letra sorda

ОглавлениеHache está delante del espejo del baño. Es el niño más bajo de su clase y apenas sale en el reflejo. Se ve la cabeza y el cuello a través de una mancha de pasta de dientes. Tiene doce años, pero aparenta nueve. Le falta altura, le sobra sentido del humor y está atormentado por la proximidad de la adolescencia. Es la palabra más larga y descorazonadora del diccionario. Adolescencia. En realidad, no lo es. Descorazonadora lo es más. Pero a Hache no le importa. El tiempo y el contexto le han catalanizado. Es un barcelonés charnego: su padre es madrileño y su madre es una Expósito que fue rescatada de un orfanato ibicenco por una familia de Sabadell. Viven en un entresuelo pequeño y, desde que nació Hache, veranean en el mismo cámping, en Salou. Son una familia modesta que ha hecho un gran esfuerzo para que su hijo reciba la educación que «nosotros nunca tuvimos». Así que Hache se ha pasado la infancia compartiendo pupitre con catalanes políglotas; niños y niñas de apellidos compuestos que viven en sobreáticos, veranean en el extranjero y conocen el sentido de la palabra «depresión» desde que cumplieron los seis años.

Hache alza su brazo desnudo y se aproxima al espejo. Se examina el sobaco izquierdo y piensa: «No, no, no, no, no, no, no». Hace exactamente lo mismo con el derecho. Se escruta las axilas en busca de pelos. Está decidido a arrancar todos los que encuentre. A no dejar rastro. Quiere cancelar el despertar hormonal, correr las cortinas y negar el crecimiento.

«Crecerá su puta madre», se dice.

De pronto una sombra cruza la mancha de pasta de dientes y distingue el vendaje blanco y aparatoso que lleva su padre en el brazo derecho.

Y entonces siente un pinchazo muy cerca del corazón.

Hoy es 15 de septiembre de 1987: hoy arranca el último año de su infancia en el único colegio de su vida: las escuelas Leber. Hoy empieza octavo de EGB y todavía no tiene ni puta idea de dónde estudiará el bachillerato. Hache no quiere enfrentarse al futuro, su padre no ha ido a currar y la luz de septiembre es demasiado rotunda para sus ojeras de invierno. Rafael se mueve más despacio y está más calvo y le dice a su hijo que se dé prisa, que hoy le lleva al colegio. Rafael se ha pasado el verano bajo una sombrilla, en el cámping. Ha bebido en pajita, ha embozado los desagües con bolas de pelo y ha dejado tabletas vacías de pastillas gigantes, esparcidas por todas partes.

Hache le mira y se siente estafado, y su padre le sonríe y le da un Bollycao. El verano se muere y los desayunos con él, y Rafael le pide a su hijo que por favor le deje acompañarle, que le apetece un montón. Hache mira al suelo y ve otra mata de pelo.

Bajan a la calle. El Seat Ritmo está aparcado junto al descampado, y Hache ve agujas, condones y gatos albinos, o gatos con mucha psoriasis, y piensa en la capa de ozono y en una película muda. Y hace un esfuerzo y se lo dice:

—Te quiero, papá.

Hache sabe que a su padre le quedan pocos aparcamientos por encontrar. Se imagina los rodeos y el depósito vacío y le entran ganas de insultarle y de llorar. De llamarle embustero y de desaparecer.

Pero se calla la boca, su padre le da al contacto y el coche se enciende y el piloto de la gasolina parpadea y la pletina arrastra una cinta inmemorial y cansada, y afluye la voz de Manzanita, que habla de primavera y de ramitos de violetas. Doblan por la calle Modolell y se meten por Vallmajor. El colegio se ve desde el final de la calle y Hache se prepara para bajarse. Y llegan a Copérnico a veinte por hora y el Leber está delante. La torre blanca de dos pisos, la reja, las vallas verdes y las cuatro palmeras viejas del patio; los dátiles aplastados, los 600, los Méharis, las mochilas cuadradas, los relojes holográmicos de Mazinger Z y los bocadillos de Nocilla envueltos en papel de plata. Las voces, todas las voces agudas de niños que llevan tres meses sin verse y que ahora son más altos y están más morenos y que han matado a su primera culebra o han aprendido a nadar sin burbujita se acumulan en la isleta que da al colegio.

De pronto, un niño muy largo y muy rubio, que lleva unos pantalones a cuadros y unas bambas con guadaña y un polo fosforito, irrumpe en mitad de la calzada, el Seat Ritmo lo embiste despacio y el niño se levanta por encima del capó y se estampa contra el parabrisas.

—¡Me cago en Dios! —exclama Rafael. Y se le queda la cara más amarilla de lo que ya la tenía.

—No pasa nada, papá —dice Hache, que reacciona mucho más deprisa y ya ha salido del coche.

Aleix Vergés está tendido sobre el capó del Seat Ritmo. Le da el sol en la cara y sonríe. Podría estar tumbado bajo un sauce en la Toscana. Hache flipa. No le da tiempo a preguntarle si está bien.

—Se está bien aquí —dice Aleix espatarrado sobre el capó.

—Me alegro de que te lo tomes así —dice Hache.

—Lo que me sabe mal es que no te haya pasado a ti —dice Aleix.

—¿Que no me haya pasado a mí? ¿El qué?

—El accidente. Yo venía con una cara parecida a la tuya. Pero ya estoy bien.

Entonces Rafael sale del coche y la luz del sol le salpica lugares prohibidos.

Aleix se levanta, borra la sonrisa y se pone solemne cuando ve a Rafael.

—Lo siento mucho, señor —dice.

Se incorpora lentamente, eclipsa la luz del sol y proyecta una sombra reparadora sobre la cabeza del padre. Hache está aturdido.

Aleix continúa:

—Ha sido culpa mía. He cruzado sin mirar. Es mi primer día de clase y el colegio es nuevo. No estoy acostumbrado. Lo siento mucho. De verdad, señor.

El padre de Hache se saca las gafas de sol y mira hacia arriba y siente un pinchazo en el cuello. Pero la medicación y la influencia ultravioleta le arrancan una sonrisa dopada.

—¡Eres un San Pablo! ¿Te has dado en la cabeza? —le pregunta Rafael mientras se le acerca y le pide que se agache. El sol le estalla en la cara y se pone las gafas.

—No, no. No me he dado ningún golpe. He caído de culo.

Rafael le pide que se dé la vuelta y le sube la camiseta y le explora la espalda. Hay una leve mancha roja por encima del cóccix.

—¿Seguro que no te has dado en la cabeza?

—Seguro que no —dice Aleix.

Hache observa el metro sesenta y cinco de su padre y el metro infinito de Aleix y siente un escalofrío de guardia civil en la rabadilla, que será el lugar donde se concentren la mayoría de las sensaciones de su adolescencia.

Entonces, aparece otro vehículo. Es un Seat 600 color azul fuerte conducido por una mujer que parece francesa. O suiza. Es rubia y delgada. Lleva a dos niños altos y rubios en la parte de atrás, que se bajan enseguida.

—¡Hola, Hache! —dice el rubio más alto.

Hache contempla el cuerpo de Luis, el único amigo que tiene en la clase B. Es otro hijo del 74 que ha aprovechado el verano para alargarse. Luis sin duda ha conquistado la barrera del metro ochenta. Le ha cambiado la voz y parece recién afeitado. Su hermano pequeño, Marc, tiene dos años menos, o sea, once, lleva un parche en el ojo y una mochila cuadrada y también parece haber aprovechado los desayunos de agosto mejor que Hache.

—¿Y quién es este? —pregunta Luis. Y señala a Aleix despreocupadamente con la cabeza.

—Es uno que se ha caído del cielo —dice Hache.

—¡Exacto! —dice Aleix. Uno que se ha caído del espacio sideral.

Luis sonríe y Hache también, y Marc, el hermano pequeño, parece contrariado detrás de su parche gigante.

—Los tres miran a Aleix como si realmente fuese un marciano, algo que les pasará a infinidad de personas, miles de veces, a lo largo de los próximos años.