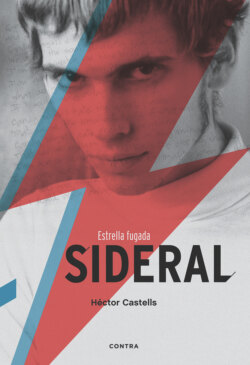

Читать книгу Sideral - Héctor Castells - Страница 36

El anillo de Gollum

ОглавлениеLas Olimpiadas ya están aquí. Hay un montón de coches con las lunetas tintadas y muchas niñas rubias que hablan un catalán relativo y llevan un escote absoluto, niñas que se dirigen a la Barceloneta en compañía de marqueses y de condes, de hombres pequeños de apellidos interminables que llevan acreditaciones gigantes, cencerros de plástico que les glorifican como VIPS y que, a menudo, encubren la historia de un pederasta o de un delincuente. Los marqueses y los condes han conocido a voluntarios que les bajan las braguetas, a niñas cubanas que harán lo que sea por quedarse y a atletas rumanas lesionadas, a las que, ahora, pasean por los escenarios del desfalco y la recalificación, lugares donde antes había gitanos y chiringuitos, descampados adecuados para jugar a fútbol, grabar anuncios con Maradona, chutarse y comer barato. O para llevarte a tu novia y sumergirte en una playa cuajada de medusas y de pelusas. Hay cosas que han cambiado para bien. Hay otras que siempre serán un puto desastre.

Ayer por la noche Barcelona tenía más agujeros que el gueto de Varsovia. Esta mañana, sin embargo, no quedaba ni uno. Alguien ha enmasillado los orificios y ha escondido las vergüenzas debajo de la alfombra. Hay muchas putas encerradas en sótanos, mujeres atravesadas como mariposas en cajitas de cristal que están a punto de hacer el agosto de sus vidas, que podrán mantener a sus nietos o sus vicios a costa de un puñado de presidentes de repúblicas fallidas, ministros bananeros y consejeros delegados del Deporte y el Mamoneo internacional que viajan con maletines portentosos, valijas que han suplantado el sudor de cientos de miles de currantes por gloriosos fajos de billetes. La divisa de la honradez patrocina los excesos y las cúpulas, las acreditaciones VIP y los palcos privados.

En Montjuich, el Estadi Olímpic se eleva como un monumento nacionalsocialista. Un poco más allá, en el margen de la montaña que mira al cementerio, las plataformas del salto olímpico relucen como figuras riefenstahlianas.

Las Olimpiadas son un pretexto cojonudo para intercambiar maletines y pins con las banderitas de todos los países desfalcados, que son casi todos los que se presentan. La pasta corre a espuertas. Es un discurrir incoloro, inadvertido, mucho más discreto que el de la sangre de hace solo cinco décadas.

Ahora los más listos del lugar abren sus bolsillos, y los crímenes contra el suelo y contra el cielo, contra la arquitectura y la población sin recursos, se encubren con los tirabuzones, los dobles mortales y las piruetas semidesnudas en el aire de adolescencias vietnamitas, croatas, norteamericanas, inglesas, nepalíes y chinas, figurines de mazapán, de plástico y purpurina; de cuellos de cisne y muslos superdotados que se desploman en el aire como palomas fusiladas.

Aleix los observa boquiabierto en las piscinas Picornell. Lleva unas Adidas teñidas y las bermudas desabrochadas. Las anillas olímpicas están por todas partes. Esta mañana ha visto a Angola jugar contra España en Badalona y mañana tiene un partido de waterpolo, de nuevo aquí, en las Picornell, su escenario favorito, un lugar en el que verá a mucha gente de su edad vestida con camisetas que llevan los cinco aros del taladro estampados en el pecho. Niños y niñas que trabajarán sin descanso, de sol a sol, por amor a su ciudad, a la retransmisión mundial de su belleza, de sus mañanas soleadas y de sus crepúsculos calientes. Son voluntarios, una especie en extinción. En unos años volverán a ponerse de moda. Será una de las exigencias de la recesión: fabricar voluntarios.

Aleix ha visto a unos tipos que llevaban el dorsal en los gorros, que movían mucho las piernas para no hundirse y que apenas podían abrazarse después de marcar goles que no se veían. España ha ganado a Hungría, y Aleix mira más allá y ve los rascacielos de la Barceloneta, los helicópteros de los sultanes árabes y las bragas de las niñas danesas, y tiene unas ganas irresistibles de volver a colgarse la guitarra del cuello, de quedar con Néstor y con Mario, y volver a tocar versiones de los Héroes del Silencio. En unos años, acaso doce, tendrá un romance con una mujer de la que se enamorará pérdida e imposiblemente, como tantas otras veces: una chica de Zaragoza que se llama Nona y que tal día como hoy, una mañana de julio del 92, lo mismo ande por el Pilar, en Zaragoza, de la mano de un tipo que se hace llamar Enrique Bunbury. Es posible que todavía no se conozcan. Que Nona solo le haya visto pinchar un par de veces en el garito más cool de Zaragoza. Lo que es seguro es que, en unos años, cerca del cambio de siglo, se casarán. Aleix no había considerado jamás la música de los Héroes hasta que se ha incorporado a su nueva banda, Marea Baja, su primera aventura musical después de los Impresentables, un grupo de tres chavales que iban al Liceo Francés y tienen tendencias neogóticas y le descubren la poesía del apellido más pintoresco de Zaragoza. Marea Baja tocarán «Mar adentro» y «Entre dos tierras», canciones que hablan de la distancia del agua y de la proximidad del desierto, que ahora, aquí, en lo alto de Barcelona, en las Picornell, suena como un horizonte prometido.

Los catalanes de siempre se frotan las manos. Barcelona se convertirá en una callejón de Ámsterdam. O en un descampado de Teherán. O de Lima. Los que no tengan apellidos compuestos, ni conexiones con Madrid o con la senyera, los que no se llamen Vila d’Abadal, Muntanyola, Pujol Ferrusola, Trias Fargas o Trias de Bes, Vidal-Trias, Tria Ta Puta Mare, Mas i Gavarró o Sentmenat observarán el desembarco como sus abuelos hace cincuenta años, el día en que el cielo se pobló de mariposas erráticas que eyaculaban cilindros explosivos. El día H, después de una noche cualquiera, en que el enano del bigote cambió el destino de millones de individuos que no tenían ni puta idea de nada, que lo más parecido a la sociedad de la información que habían conocido eran las noticias transmitidas por vía oral sobre el precio del pan en la provincia vecina. Ayer por la noche, Barcelona era un pueblo. Esta mañana, es la sede mundial del Despiporre. Está todo lleno de cámaras, de círculos rojos que parpadean. Los precios del suelo, los del cielo y los del duelo se multiplican para los ciento cincuenta millones de ojos de todas partes que asisten alucinados a la desfloración de una ciudad virgen, pueblerina, de una capital de provincia que hasta el día de hoy no había tenido el arrojo de mirarse al ombligo, que, de hecho, vivía replegada en el entresuelo de la modestia y de la paranoia, de la vergüenza y del miedo a una invasión inminente. Pero lo cierto es que Pasqual Maragall ha hecho cosas muy buenas por un país al que su clase política, una clase masónica y españolista que simula hablar catalán y que forma parte de los Consejos de Administración de la Falange y del Valle de los Caídos, ha llevado hasta su última desembocadura.

Ha pasado el tiempo y han cambiado las nubes y la naturaleza de los crímenes, que ya no salpican ni circulan en bimotores estropeados. Ahora los crímenes se llaman Suiza y se llaman ceros, se llaman violaciones y derechos humanos, y se ejecutan impunemente, sin otras armaduras o uniformes que los trajes de esmoquin y de chaqué y un ligero olor a puta maltratada en el cogote. Ahora los asesinos se llaman Presidente del Comité Olímpico Internacional y marqués de Sentmenat, Montoliu o Vilallonga. Tipos que tienen nombres largos como lagartijas, que no tienen ni puta idea de hablar catalán y se reparten los edificios que, en unos años, abrirán el tajo más chungo de la triste historia de este suelo, cuando se derrumbe el cielo y se multipliquen los desalojos y el duelo, cuando sus cuentas corrientes se hayan largado de vacaciones con sus ceros a todos los paraísos cómplices de la desvergüenza.