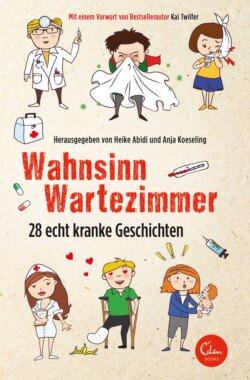

Читать книгу Wahnsinn Wartezimmer - Heike Abidi - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Aus dem Leben eines möglicherweise Gesunden

ОглавлениеEins vorab: Hypochondrie schützt vor Krankheit nicht. Kein bisschen. Das aber nur am Rande.

Meinen ersten lebensbedrohlichen Herzanfall bekam ich mit 13. Es war während eines Weltcup-Skirennens, das ich zusammen mit meinem Vater aus gemütlichen Wohnzimmersesseln verfolgte. Aus heiterem Himmel: Stiche! Wie Nadeln pikste es mir um die linke Brust herum. Ich sprang auf, um dem Schmerz durch spontane Bewegung zu entgehen. Das sollte es schon gewesen sein? Mit 13? Während eines lausigen Riesenslaloms? Wie durch ein Wunder klangen die Stiche wieder ab und ich durfte mich erstmals zu den Überlebenden zählen.

Mochte sein, dass ich über meine Großmutter mütterlicherseits eine Denkart geerbt hatte, die sich im maßlosen Überschätzen des eigenen Einflusses auf objektiv kaum beeinflussbare Gegebenheiten und Ereignisse niederschlug. Träume etwa galten als Vorboten der späteren Realität und auch die Spielergebnisse meines Lieblingsfußballvereins hatten ungemein viel mit dem zu tun, was ich während der Radioreportagen gerade tat oder dachte. Was meine Herzstiche betraf, so drängte sich eine Erklärung geradezu auf, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ: In den Tagen zuvor hatte ich mit großem Interesse in dem Buch eines amerikanischen Forschers zum Thema »Leben nach dem Tod« geblättert, das den Nahtoderlebnissen ins Leben zurückgeholter Menschen gewidmet war. Zweifellos sollten mir die Herzstiche eine Warnung sein, dieses Buch nicht mehr anzurühren. Es war einfach noch nicht an der Zeit für mich, zu viel über das zu wissen, was mich dereinst erwarten würde, und so stellte ich das Buch ins Regal zurück, wo ich es jahrelang nicht einmal mehr von außen auch nur ansah.

Also kurierte ich den Hirntumor in Eigenregie, indem ich mir ein paar Wochen lang japanisches Heilpflanzenöl auf die Stirn träufelte und ein Tuch darum band.

Mit 18 stellte das Kreiswehrersatzamt hohen Blutdruck fest, was mich zunächst noch kaltließ, erst recht, als ich mit zwanzig die Augen nicht mehr davor verschließen konnte, mir einen Hirntumor eingefangen zu haben. Der Hausarzt, den ich ein paar Wochen zuvor noch wegen äußerst dubioser Bauchschmerzen aufgesucht hatte und der diese auch nach mehreren Röntgenaufnahmen nicht näher definieren konnte, erschien mir in diesem Fall nicht als der richtige Ansprechpartner. Also kurierte ich den Hirntumor in Eigenregie, indem ich mir ein paar Wochen lang japanisches Heilpflanzenöl auf die Stirn träufelte und ein Tuch darum band. Irgendwann ging es dann wieder ohne Stirnbedeckung und ich hatte Zeit, mich endlich meinem Blutdruck zu widmen.

Es müssen wohl die ersten beiden Studiensemester gewesen sein, in denen ich aus Angst vor einem Schlaganfall jeden Tag mindestens eine Knoblauchzehe in Kombination mit ein paar Schlucken Milch zu mir nahm. Der Schlaganfall blieb aus und der Knoblauch irgendwann wieder unangetastet.

Natürlich kam es in all den Jahren auch vor, dass ich wirklich krank war. Kinderkrankheiten aller Art, Virusgrippe, Pfeiffersches Drüsenfieber suchten mich heim und ich musste mich Operationen von Blinddarm, Mandeln, Innenmeniskus unterziehen. All dies füllte meine offizielle Krankenakte und ich verhielt mich aus meiner Sicht wie ein Patient, für den es sich nicht gehörte, Ärzten und Pflegepersonal unnötige Umstände zu machen. Wohl kaum einer der professionellen Akteure dürfte bemerkt haben, mit welcher Art von Gesundheitsproblemen ich tatsächlich zu kämpfen hatte. Zum Beispiel mit dem Hirntumor, der sich Ende der Neunzigerjahre abermals in meinen Gedanken eingenistet hatte und mir hartnäckig weismachen wollte, dass in der Schaltzentrale meines Kopfes etwas wäre, was nicht dort hingehörte. Monatelang trug ich diesen schweren Gedanken mit mir umher, drängte ihn mal in den Hintergrund, mal ließ ich ihn in all seiner Düsternis zu, aber nie derart, dass ich daraus eine Handlung abgeleitet hätte. Erst als ich gar nicht mehr weiterwusste, trottete ich bangen Herzens zu der Praxis des einzigen niedergelassenen Arztes in meinem damaligen Wohnort und setzte mich ins überfüllte Wartezimmer. Der Arzt genoss einen hervorragenden Ruf, man sagte, er nähme sich für seine Patienten viel Zeit und betrachte sie ganzheitlich.

Als ich endlich aufgerufen wurde und ins Behandlungszimmer trat, empfand ich sofort eine wohlige Sympathie für den schlaksigen, blonden Mann, der sich nun meinem Allgemeinzustand widmete. Was mich zu ihm geführt habe? Nun, ich hätte Knieschmerzen, vor allem beim Bergabgehen.

Mit ernster Miene prüfte der Arzt meine Reflexe und bat mich, ohne Hose auf der Patientenliege Platz zu nehmen. Nach dem Vermessen meiner Beine meinte er: »Kein Wunder, dass Sie Schmerzen haben. Ihr linkes Bein ist anderthalb Zentimeter länger als das rechte. Ich werde Ihnen Einlagen verschreiben, die wirken manchmal Wunder.« Ehe ich mich versah, stand ich wieder vor der Arztpraxis und fragte mich, warum ich es nicht geschafft hatte, dem Mann den wahren Grund meines Erscheinens zu nennen. Knieschmerzen hatte ich zwar auch, aber wegen solchen Belanglosigkeiten brauchte ich doch keinen Arzt.

Am nächsten Tag überwand ich meine doch erhebliche Scham und saß nach einer erneuten Geduldsprobe im Wartezimmer wieder dem freundlichen Arzt gegenüber, der mich vom Vortag noch kennen musste. »Ich haben Ihnen gestern nicht alles gesagt«, stammelte ich und bemühte mich darum, meine gewiss an den Haaren herbeigezogenen Ängste wenigstens in akzeptable Worte zu verpacken. Der Arzt schaute mich noch besorgter als zuletzt an. Dann fasste er mit großen und kompetenten Medizinerhänden nach meinem Kopf und klopfte ihn sehr gründlich an allen möglichen Stellen ab. »Nichts Tumorverdächtiges«, sagte er, »aber ich denke, allein um Sie zu beruhigen, sollten wir einmal nachsehen lassen. Ich schreibe Ihnen eine Überweisung zum CT.«

Zu Hause legte ich die Überweisung in meine Schreibtischschublade. Ab und an sah ich nach ihr und stellte mir dabei vor, wie es wohl wäre, in einer Röhre zu liegen und hinterher von einem unwahrscheinlich empathischen Weißkittel mitgeteilt zu bekommen, wie lange man noch zu leben hätte. Nach einem knappen Jahr warf ich die Überweisung ins Altpapier.

Nicht, dass ich meine Hodenkrebsphobie gern bestätigt gesehen hätte, aber wenn man sich schon bis auf die Knochen blamiert, hätte man wenigstens gern eine Unterhose an.

Der Tiefpunkt folgte zwei Jahre später, als ich an einem anderen Wohnort vor einem alternden Urologen mein Geschlecht entblößte und von diesem nach einigen Sekunden schweigenden Abtastens den vernichtenden Satz »Da ist aber nichts« an den Kopf geschmettert bekam. Nicht, dass ich meine Hodenkrebsphobie gern bestätigt gesehen hätte, aber wenn man sich schon bis auf die Knochen blamiert, hätte man wenigstens gern eine Unterhose an.

Die genannten Ereignisse, deren Auflistung keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, ließen mich zu einem Schluss kommen, der möglicherweise falsch, ganz sicher jedoch nachteilig für meine weitere Gesundheitsfürsorge gewesen sein dürfte: Ich war ein Hypochonder. Vielleicht tat ich meiner sensiblen Wahrnehmung der eigenen Befindlichkeit und der damit verbundenen Sorge mit dieser Selbsteinschätzung unrecht, aber es entlastete doch ungemein, der eigenen Angst den Gedanken entgegenzusetzen, dass man sich die Gefahr ohnehin bloß einbilde. Zwar blieb ich nicht frei von Ängsten, richtete sie nach Familiengründung auch auf Frau und Kinder, ganz der Selbstlosigkeit folgend, die für Eltern typisch ist, doch letztlich hatte ich auf jedwede Sorge die Antwort parat, dass sie nur meiner übertriebenen Empfindsamkeit entsprang.

Als ein alter Schulkamerad sich als Hausarzt niederließ und ich mit der Absicht, ihm das Wartezimmer zu füllen, zu seinem Patienten wurde, schenkte ich ihm bereits in den ersten Anamnesegesprächen die Diagnose gleich dazu: »Ich bin etwas hypochondrisch veranlagt.« Mit anderen Worten: kerngesund.

Da ich mich ein wenig fürchtete, vor meinem neuen Hausarzt als Weichei daherzukommen, suchte ich ihn nur in solchen Fällen auf, in denen an meiner Erkrankung kein Zweifel bestehen konnte. Bei einer eitrigen Angina etwa oder bei einer Sportverletzung. Die Dinge, die mich tatsächlich sorgten, erwähnte ich dabei bestenfalls im Nebensatz. Zum Beispiel dieses seltsame Knacken, das ich seit einigen Jahren unten rechts in meinem Hals verspürte, wenn ich schluckte. Dieses Knacken war früher nicht dagewesen. Es kam aus heiterem Himmel und es blieb. Das Knacken war definitiv keine Einbildung, ich fühlte und hörte es zugleich. Selbstverständlich brachte ich es direkt mit meiner Hypochondrie in Verbindung und musste mich daher durchaus überwinden, den Doktor zu fragen, ob er diesbezüglich eine Vermutung hätte. Freilich hatte er die. Dieses Knacken – mein Hausarzt bezeichnete es, damit es besser zur Fachliteratur passte, als trockenen Husten – war eine geradezu typische Nebenwirkung meines Blutdruckmedikaments. Also verschrieb er mir ein anderes, dann würde der trockene Husten schon verschwinden.

Doch das Knacken blieb. Als ich ein halbes Jahr später wegen einer anderen Sache den Arzt aufsuchen musste, erwähnte ich es beiläufig, aber doch so bestimmt, dass der Hausarzt mich zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt überwies. Der wiederum zeigte sich außerordentlich interessiert an meiner Stressbelastung und wollte wissen, in welchen Situationen denn das Knacken auftrete. Offensichtlich wollte er mich auf die Psycho-Schiene schieben, eine Strategie, die dadurch noch Nahrung bekam, dass er beim Blick in meinen Hals nichts Verdächtiges fand. Ja, wenn man unbedingt wolle, könne man noch einen Breischluck machen, aber eigentlich halte er es nicht für nötig. Ich bekam trotzdem meine Überweisung und saß ein paar Wochen später beim Radiologen.

Der Breischluck. Wenn es wenigstens Brei gewesen wäre. Es gab so leckere, liebliche Breie auf dieser Welt. Aber dieser hier war weder lecker noch lieblich, sondern eine sämige Kontrastflüssigkeit, die ich mir stets in genau dem Moment hinunterwürgen musste, in denen der kauzige Radiologe das Wort »Schluck« sagte. Ansonsten sprach der Radiologe nichts mit mir. Immer nur: »Schluck.« »Schluck.« »Schluck.« Irgendwann durfte ich wieder im Wartezimmer Platz nehmen, wo ich in einer der bereitliegenden Zeitschriften den Bericht über einen ehemaligen Profifußballer las, der während eines Prominentenkicks einen Herzstillstand erlitten hatte und wiederbelebt werden musste. Dann doch lieber Breischluck. »Herr Schmidt, bitte …«

Ich betrat wieder den Röntgenraum, wo man mir jetzt die Ergebnisse mitteilen würde. »Stellen Sie sich noch einmal hierher und wenn ich ›Schluck‹ sage, schlucken Sie bitte.« Ich gehorchte. »Schluck.« »Schluck.« »Schluck.« Die Kontrastflüssigkeit widerte mich an. Immer schwerer fiel es mir, große Schlucke davon zu nehmen. Also war ich großzügig mit mir und nahm kleinere. In der Auswertung bekam ich hinterher gesagt, es sei alles in Ordnung.

»Warum haben Sie mich dann noch einmal hineinbestellt?«

Harmloser konnte man den Tod nicht umschreiben.

»Ich dachte zunächst«, meinte der kauzige Radiologe, »ich sähe eine ganz kleine Tasche. Das hat sich aber bei genauerer Hinsicht nicht bestätigt.« So war das also. Eine kleine Tasche. Harmloser konnte man den Tod nicht umschreiben. Aber bei genauerer Hinsicht war die Tasche ja weg. Kein Wunder, wenn der Patient so kleine Schlucke nimmt. Ach was, ich war ja Hypochonder, es würde schon seine Ordnung haben.

Nicht, dass ich permanent über meinen Gesundheitszustand nachdenken würde. Dazu habe ich gottlob gar keine Zeit. Und überhaupt ist mir bei aller Hypochondrie ja doch bewusst, dass alles am Ende ohnehin tödlich enden wird. Aber ist es nicht der eigentliche Sinn eines jeden Lebens, dem Tod aus dem Weg zu gehen? Das Leben ist der Gegenspieler des Todes und solange ich lebe, möchte ich nicht tot sein. Ich weiß nicht, wie es anderen in dieser Angelegenheit geht, aber für meine Person kann ich das recht eindeutig behaupten. Und kleine Taschen, aus denen irgendwann größere Taschen werden, die mehr Platz benötigen, können diesbezüglich durchaus ein Problem darstellen.

Den Arzt habe ich in dieser Knacksache nicht mehr aufgesucht. Ich begegne ihm manchmal in anderen Zusammenhängen. Wenn es die Gelegenheit erlaubt, erwähne ich alle paar Jahre mal, dass es da unten im Hals noch knackt. Der Arzt ist sich sicher, dass das nichts Schlimmes sein kann. Wenn es etwas Schlimmes wäre, so meint der Arzt, dann wäre es schon längst schlimmer geworden. Und das ist es nicht. Es knackt halt nur. Knack. Knack. Knack. Mein Gott, dann soll es eben knacken. Die Uhr tickt ja auch. Manchmal laut, manchmal leise. Und manchmal ist es später, als man denkt.