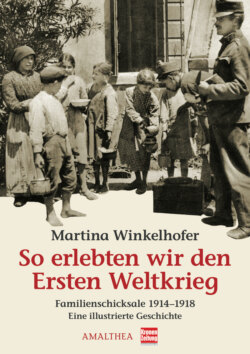

Читать книгу So erlebten wir den Ersten Weltkrieg - Martina Winkelhofer - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Das Ende der alten Welt –

die Donaumonarchie

ОглавлениеDer Frühsommer des Jahres 1914 war ungewöhnlich schön, warme Sonnentage erfreuten die Menschen – man sprach von einem Jahrhundertsommer. Wenig deutete auf einen drohenden Konflikt hin. Das Habsburgerreich, das aus elf verschiedenen Nationalitäten bestand, brachte zwar ständig neue Spannungen hervor und in manchen Phasen stürzte eine Regierung nach der anderen – doch hatte Österreich-Ungarn auch eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit Spannungen erworben. Zwar führte die vorherrschende Rolle der deutschen und ungarischen Bevölkerung in den slawischen Gebieten des Reiches immer wieder zu Unzufriedenheit, sorgten die Nationalitätenstreitigkeiten innenpolitisch immer wieder für Konflikte, man lebte aber trotzdem weiter in einem gemeinsamen multinationalen Reich.

An der Spitze dieses Reiches, das mehr als 50 Millionen Einwohner hatte, stand der greise Kaiser, der, je älter er wurde, immer stärker zum Symbol der Donaumonarchie wurde. Er war die Klammer, die alles zusammenhielt, er garantierte die Einhaltung der Grundrechte – die seit 1867 für alle Bürger ungeachtet ihrer Nationalität oder Religion galten – und verkörperte das über Jahrhunderte gewachsene Reich: Kaiser Franz Joseph I.

Der längstregierende Monarch, den die Habsburger hervorgebracht hatten, galt nie als außergewöhnlicher Herrscher. Jetzt im Alter hatte er aber für seine Untertanen eine größere Bedeutung, als es die meisten seiner Vorgänger hatten: Er war der Garant, dass der Vielvölkerstaat Bestand hatte – zumindest, solange er lebte. Der greise Kaiser war der eine gemeinsame Nenner, auf den sich alle einigen konnten.

Trotz aller innenpolitischen Konflikte und den stets schwelenden Nationalitätenkonflikten: Den Menschen in Österreich-Ungarn ging es so gut wie nie zuvor. Während der 66 Jahre, die Franz Joseph bis dahin regiert hatte, konnten Schritt für Schritt immer größere Teile der Bevölkerung ihre politischen Rechte in Anspruch nehmen, 1907 wurde etwa das allgemeine, gleiche Wahlrecht für Männer in der österreichischen Reichshälfte eingeführt. Außerdem wurden bereits die ersten Schritte in Richtung einer Sozialgesetzgebung unternommen. Den meisten Menschen ging es spürbar besser als im Jahrhundert davor. Die medizinische Versorgung und die Ernährungssituation hatten sich extrem verbessert, die Sterberate war drastisch gesunken und die Industrialisierung ermöglichte breiteren Bevölkerungsschichten als bisher einen bescheidenen Wohlstand. Kulturell war Österreich-Ungarn sowieso auf seinem Höhepunkt: Ob Musik, Literatur, Malerei oder Architektur – als würden die ständigen Reibungen erst den Impuls zu kreativen Höchstleistungen geben, erlebte das Reich nun eine Hochblüte wie nie zuvor.

Kaiser Franz Joseph

Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges war Kaiser Franz Joseph knapp 84 Jahre alt. Er war bereits eine lebende Legende. Während der Revolution von 1848 kam er als 18-Jähriger auf den Thron. Die ersten Jahre regierte er noch als absoluter Monarch, doch nach etlichen militärischen Niederlagen und dem Finanzdesaster, das sich daraus ergab, blieb ihm nichts anderes übrig, als den Staat in eine konstitutionelle Monarchie umzuwandeln. Innenpolitisch musste der Kaiser ab nun seine Macht teilen, doch die Außenpolitik und der Oberbefehl über die Armee blieben weitgehend in seiner Hand. 1867 wurde die Monarchie in die k. u. k. Doppelmonarchie umgewandelt. Ab diesem Zeitpunkt teilten sich Deutsche und Ungarn die Macht im Vielvölkerstaat. Die slawischen Völker forderten immer lauter die gleichen Rechte, der Nationalitätenstreit war bis zum Ende der Monarchie das beherrschende innenpolitische Thema. Der Kaiser betrachtete sich als erster Beamter des Staates, er lebte nach unzähligen persönlichen Katastrophen nur mehr für den Erhalt der Dynastie: Kaiserin Elisabeth wurde 1898 von einem Anarchisten ermordet, sein einziger Sohn, Kronprinz Rudolf, beging 1889 mit seiner jungen Geliebten Selbstmord. Franz Josephs Pflichtgefühl und seine persönliche Bescheidenheit verhalfen ihm im Alter zu einer ungeheuren Popularität – politische Reformen erwartete allerdings niemand mehr vom alten Kaiser.

Franz Joseph I., der am längsten regierende Kaiser der Habsburger

Franz Ferdinand im Kreis seiner Familie (v. li.): seine Frau Sophie, der Thronfolger, die Söhne Ernst und Maximilian, Tochter Sophie