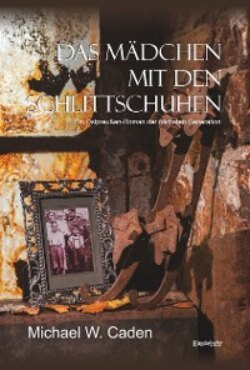

Читать книгу Das Mädchen mit den Schlittschuhen - Michael W. Caden - Страница 19

Vater kommt nach Hause

ОглавлениеKarlchen rannte. Er rannte, als ginge es um sein Leben. Für diese Nachricht würde er sich die Seele aus seinem kleinen Körper rennen. Wenn es sein musste, würde er diese Botschaft bis ans Ende der Welt tragen. Und er würde sie jedem kundtun, ob er sie hören mochte oder nicht.

Doch ganz so weit brauchte er an diesem Nachmittag nicht zu laufen. Eigentlich waren es auch nur drei oder vier Kilometer, die er zurücklegen musste. Denn das entsprach in etwa der Entfernung zwischen dem Torfgebiet von Blumenau und seinem Elternhaus in Klotainen.

Auf dem sandigen Weg nach Blumenau fielen Karlchen die schnellen Schritte schwer. Doch das war Nebensache. Albert hatte in aller Herrgottsfrühe mit einigen Männern das Dorf verlassen. Sie wollten zum Torfstechen. Der Krieg war längst schon ins zweite Jahr gegangen. Auch wenn bereits einige Männer aus Klotainen zur Wehrmacht eingezogen worden waren, so gab es dennoch seit Kriegsbeginn 1939 keine Verluste im Dorf. Das Leben verlief in seinen gewohnten Bahnen: Saat und Ernte, Geburt und Tod.

Willi Steinky war bereits direkt bei Kriegsbeginn zu einer Flakeinheit eingezogen worden. Die Grundausbildung absolvierte er im Samland. Dann zog er mit der Truppe nach Westen – gegen den Erzfeind Frankreich. Zuletzt war er in Ostende stationiert. Und während Männer wie Willi Steinky für Volk, Vaterland und für den allseits so geliebten Führer ihr Leben riskierten, mussten die größeren Burschen zu Hause mit anpacken. Karlchen blieb noch verschont, Albert, der drei Jahre älter war als sein Bruder, hatte da die schlechteren Karten.

Es war Frühling geworden in Klotainen. Der Mai war mit vielen Farben und Gerüchen ins Land gekommen. Jedes Jahr begannen die Bewohner zu dieser Zeit in der Nähe von Blumenau mit dem Torfstechen. Mit dem Pferdewagen, der große breite Holzrollen als Räder besaß, zogen sie ins Torfgebiet nordöstlich des kleinen Dörfchens. Dem verdutzt dreinschauenden Ross hatten sie hölzerne Pantoffeln an die Hufe geschnallt, richtig breite platte Latschen. Die sollten verhindern, dass das Pferdchen im sumpfigen Moor einbricht. Mit diesem Gefährt konnte man auf die Felder fahren, deren Untergrund sich unter den Füßen auf und nieder bewegte, wenn man darauf herumsprang. Zu Hause heizte man mit dem getrockneten Torf den Kachelofen. Selten verwendeten die Bewohner von Klotainen Holz. Das Dorf besaß eigens eine Maschine zum Torfstechen. Der Heizwert von Torf war besser als der von Holz. Man ließ ihn trocknen bis zum Herbst, dann wurde er mit dem Pferdewagen nach Hause gebracht und eingelagert. Auch im Elternhaus der Steinkys türmte sich hinter der Speichertreppe das wertvolle Brennmaterial.

Klotainen, das waren ungefähr 240 Einwohner, verteilt in 51 Haushaltungen. Jeder kannte jeden. Das Dorf gehörte zum Kirchspiel Siegfriedswalde. Man war katholisch im Ermland, im Gegensatz zum Rest Ostpreußens, wo die Protestanten lauerten. Siegfriedswalde lag etwa fünf Kilometer in Richtung Seeburg entfernt. Dort gab es ein kleines Kirchlein, in dem die Steinkys mit ihren Kindern jeden Sonntag dem Pfarrer und dem lieben Gott ihre Aufwartung machten. Die letzte Eiszeit hat das Gesicht des Landstriches geprägt. Klotainen bestand aus einem gleichnamigen Rittergut, zwei Gutshöfen, landwirtschaftlichen Betrieben, einer Schule und einer Gaststätte, die von der korpulenten und überaus geschäftstüchtigen Miggegret betrieben wurde. Das Leben in Kotainen vollzog sich seit jeher im Rhythmus zwischen Aussaat und Ernte. Die Bodenverhältnisse waren gut, somit auch die Ernteerträge. Angebaut wurden Roggen, Weizen und Gerste. Auch Hafer, Erbsen und Flachs reiften vortrefflich. Ebenso Kartoffeln, Rüben, Wruken, Weißkohl und andere Getreide- und Gemüsearten. Es gab zudem Weidegärten für Pferde und Rinder. Ein Fuhrunternehmen brachte von mehreren Bauernhöfen aus Klotainen, Tollnigk und Siegfriedswalde die Milch zur Molkerei nach Seeburg. Auf dem Rückweg wurden die leeren, auf Bestellung mit Magermilch gefüllten Kannen zurückgebracht. In Sachen Fleisch, Brot, Gemüse sowie Milch und Butter waren fast alle im Ort Selbstversorger.

Karlchen freute sich schon auf den Moment, in dem er seinem Bruder von der Neuigkeit berichten würde. Er gefiel sich in dieser Rolle. Von Hermes, dem Götterboten, hatte Lehrer Pingel in der Schule erzählt. Und wie dieser Hermes würde er jetzt in Windeseile die gute Botschaft weitertragen.

Er ist nach Hause gekommen. Er ist wieder zu Hause. Bei dem Gedanken hing ein Lächeln auf Karlchens Lippen, das auch nicht nur für eine Sekunde lang weichen wollte. Es waren nur noch ein paar Meter, die Beine mit einer Last von Tonnen beschwert, bog er um die kleine Bergkuppe. Schon aus der Ferne konnte er Albert zwischen den Männern ausmachen.

»Albert …!«, rief er, so laut er konnte. Ja, er schrie es fast heraus. »Albert …! Albert…!«

Albert hatte Karlchen noch gar nicht so recht wahrgenommen, als ihn der alte Block, seines Zeichens Vorarbeiter und eine Autorität auf dem Rittergut in Klotainen, stupste und in die Richtung zeigte, aus der sich der kleine ostpreußische Götterbote näherte.

»Albert …!«

»Ja, was ist denn?«, fragte dieser halb neugierig, halb besorgt.

»Vater ist …«

Noch war Karlchen völlig außer Atem. Er blieb stehen und schnaufte auf der Stelle wie ein altes Königsberger Dampfross.

»Vater? Was ist denn mit Vater?«, hakte Albert ungeduldig nach.

»Unser Vater… Unser Vater, er ist nach Hause gekommen.«

»Was!? Vater ist zu Hause!?«

Albert durchfuhr es, als habe ihn der Blitz getroffen. Vater ist zu Hause? Mehr als eineinhalb Jahre waren es her, seit er ihn das letzte Mal gesehen hatte. In der Küche hatten sie beieinander gestanden, als er sich verabschiedete. Die Kinder weinten. Auch Albert konnte die Tränen nicht verbergen. Sie ahnten, was kommen könnte. Heilsberg war eine Garnisonstadt, und die Kavallerie hielt von Zeit zu Zeit Übungen am Simsersee ab. Dabei kam es zu einem schrecklichen Unglück. Zwei Soldaten ertranken. Sie waren mit ihren Pferden in einen Strudel geraten. Albert hatte sonntags beim Kirchgang stets dafür gebetet, dass es seinem Vater in der Fremde nicht ebenso ergehen würde. Der liebe Gott, so dachte er einen kurzen Moment bei sich, er hat mich erhört …

Albert blickte fragend zum Vorarbeiter hinüber. Block nickte.

»Nu lauf schon, Jungchen. Dein Torf hat auch noch Zejt bis morgen.«

Albert fieberte. Er schaute Karlchen an und lächelte.

»Wann ist er gekommen? Geht es ihm gut? Ist er verletzt?«

»Langsam … langsam.. Ne alte Kuh ist keijn Ejlzug nuscht«, keuchte Karlchen.

Nachdem der kleine Götterbote wieder besser Luft bekam, machten sich die Steinky-Brüder auf den Weg nach Klotainen. Unterwegs erzählte Karlchen, was sich in den vorangegangenen Stunden zu Hause alles zugetragen hatte.

»Er kam mit dem Zug«, berichtete Karl, wobei eine gewisse Aufgeregtheit nicht zu verbergen war. »Das letzte Stück ist er zu Fuß gelaufen. Einen langen Schnurrbart hat er sich wachsen lassen – unser Vater. Lieschen hatte Angst vor ihm, als sie ihn in der Küche stehen sah und versteckte sich hinter der Mutter. Und er hat auch etwas mitgebracht aus dem Flandernland.«

»Was denn?«, fragte Albert neugierig.

»Sag ich nuscht. Du wirst schon sehen, was es ist«, grinste sein Bruder verschmitzt.

Nachdem Karlchen wieder zu Kräften gekommen war, liefen sie das letzte Stück. Vorbei an den Feldern, an der Schule, am Hof der Familie Paula, bis sie schließlich das Elternhaus erreicht hatten. Doch was war das? Aus dem Inneren des Hauses erklang Musik, eine Musik in einer Sprache, die Albert zuvor noch nie gehört hatte.

Als er die Küche betrat, fiel sein Blick als erstes auf den uniformierten Mann am Tischende mit den Obergefreitenabzeichen und dem langen, gezwirbelten Bart, dann auf dieses seltsame Gerät mit dem riesengroßen Trichter, aus dem unentwegt ein seltsamer Gesang erklang.

»Das ist ein Grammophon«, erklärte Karlchen, der offensichtlich schon gänzlich im Bilde war, was es mit dieser technischen Errungenschaft so auf sich hatte. »Und die, die da singt, das ist eine französische Sängerin. Sie heißt Rina Ketty. Ja, ich weiß, der Name klingt nicht eben Französisch, aber sie singt halt recht schön, dass sie auf jemanden wartet, der weit weg ist und so was.«

Der Vater fuhr ihm ins Wort.

»Na, mein Junge, wie geht es dir? Groß biste geworden. Haste der Mutter ooch immer brav geholfen?«

Albert schaute zu seinem Vater, lächelte und nickte.

»Ja, hab ich.«

Tief im Innersten spürte er diese große Wiedersehensfreude, als der Vater ihn in die Arme schloss.

»Schön, dass du wieder bei uns daheim bist! Wie war’s im Krieg, Vatter?«

»Ach mejn Junge, vergiss den Kriech. Weijst du, mit jedem Kriech iss das so ne Sache. Wer den ersten Schuss getan hätt, das kannst du später in Geschichtsbüchern nachlesen. Wer den letzten Schuss macht, das weijss man nuscht. Aber ich bin jetzt für ne ganze Weile zu Hause, und da wollen wir nuscht über Krieg oder so was reden. Sach man, habt ihr schon orntlich von dem Torf nach Hause gebracht?«

»Ja, haben wir. Unter der Speichertreppe liegt schon jede Menge davon. Der Winter kann man ruhig kommen.«

Willi kramte beiläufig in seiner Jackentasche. Offenbar suchte er etwas, was sich kürzlich noch dort befunden hatte, was aber abhanden gekommen sein musste. Dann wandte er sich wieder seinem ältesten Sohn zu.

»Albert, tust du mir einen Gefallen?«

»Ja klar! Welchen?«

»Ich würde heute Abend gerne eine von diesen Salem-Zigaretten rauchen. Würdest du mir eine Schachtel bei der Miggegret besorgen?«

»Ja klar, mach ich.«

Auch Karlchen war die Bitte nicht entgangen.

»Ich komm mit! Kann ich mit?«, fragte er den Vater. Der nickte.

Albert und Karlchen verschwanden in Windeseile durch die Tür. Im Haus schräg gegenüber hatte der Nachwuchs der puckligen Schibulski-Nachbarschaft so wie allabendlich bereits Position bezogen.

Die Schibulskis bewohnten ein baufälliges Häuschen mit einer Waschküche, einem beinahe zerfallenden Stall und einem kleinen Schuppen, in den es bei schlechtem Wetter hinein regnete. Die Gebäude machten, ebenso wie die Wohnung, nicht nur auf Albert einen recht klapprigen Eindruck. Die Schibulskis hatte der Klapperstorch mit einem großen Reichtum an Kindern bestückt. Er legte ihnen in einer gewissen Regelmäßigkeit kleine Heemskes oder Grumpels ins Nest, aber es waren auch zwei, drei lange Gerippe darunter. Insgesamt vierzehn Mal hatte Meister Adebar in aller Eile die Kajup der Schibulskis angesteuert, um den Nachwuchs im Tiefflug abzuwerfen. Tagtäglich saßen sie wie die Orgelpfeifen auf der Treppe und beäugten die Nachbarschaft. Und fast jedes Jahr gesellte sich, sobald er auch nur ein paar Schritte aufrecht gehen konnte, ein weiterer Schibulski hinzu.

Die besten Plätze waren ganz oben und stets reserviert. Dort saßen die Ältesten, die Kleinsten und Jüngsten mussten unten mit dem ersten Treppenabsatz vorlieb nehmen. Die Schibulskis, sie mussten irgendwie mit Marx und Engels verwandt sein, fand Albert. Für sie gehörte alles allen. Und manchmal, da fanden sie sogar Sachen, die andere noch gar nicht verloren hatten. Für die Schibulskis hatte auf der Treppe gerade das allabendliche Unterhaltungsprogramm begonnen, und das hieß heute: Vater Steinky ist heimgekehrt.

»Is Euer Vadder heijm gekommen?«, rief eine aus der Mitte.

Albert kannte die Stimme. Sie gehörte der frommen Helene, die sich stets durch eine große Neugierde auszeichnete. Sie war jedoch alles andere als fromm. In der Kirche ließ sie sich nur selten blicken.

In der Figur ähnelte die Helene sehr ihrem Vater, im Gesicht aber kam sie nach der Mama. Als sie noch klein war, lief sie fast immer mit einem benuschelten Gesicht herum. Später, als sie anfing sich zu schminken, sah sie auch nicht besser aus, fand Albert. Ihr Haar war verruschelt, die Fingernägel abgegnabbelt. Und sie verfügte über ein loses Mundwerk.

Reger Betrieb herrschte vor ihrem Fenster, wenn die Helene ihren Badetag hatte und im Evakostüm in ihrer Zinkwanne stand. Das Schauspiel fand in aller Regel sonntags kurz vor dem Kirchgang statt. Die halbe männliche Dorfjugend von Klotainen versammelte sich dann, das Gebetbuch unterm Arm, vor dem Haus der Schibulskis, und während andere das Licht einschalteten, um besser sehen zu können, tat die fromme Helene dies, um besser gesehen zu werden. Das war eben so ihre Art. Und den jungen Burschen im Ort gefiel’s. Ja, sie waren geradewegs begeistert und ließen an den Sonntagen keine Vorführung aus.

Wochentags, wenn die Helene aus der Schule kam, zog sie auf ihren dünnen, ausgetretenen Stöckelschuhen, die sie von ihrer Tante Walburga geschenkt bekommen hatte, durchs Dorf. Sie quetschte sich in ein froschgrünes, enges, seidenschimmerndes Kleid, damit die Burschen auch ja ihre werdenden Rundungen bemerkten. Der Busen, und davon hatte sie genug, fiel ihr fast aus der Bluse, was wohl daran lag, dass sie nie einen Büstenhalter trug. Sie wusste nicht, ob sie auf den Händen oder auf den Füßen gehen sollte, und wackelte durchs Dorf wie eine Katze auf Nussschalen. »Zum in der Küche helfen, dafür taugt sie nicht allzu viel«, erzählte ihre Mutter einmal im Ort.

»Ja«, meinte Albert im Vorbeilaufen und grinste. »Er ist heimgekommen. Und wir passen auch auf, dass er uns so schnell nuscht wegkommt.«

Albert und Karlchen nahmen die Abkürzung am Teich entlang über die Wiese. Nach ein paar Minuten hatten sie den kleinen Krämerladen erreicht.

Die Miggegret führte eine Gastwirtschaft und einen Kolonialwarenladen an der Chaussee zwischen Seeburg und Heilsberg. Schon manch einer aus dem Dorf hatte in ihrer Kneipe das liebe Geld beim Kartenspiel verschettert.

In Miggegrets kleinem Kolonialwarenladen gab es fast alles zu kaufen. Albert liebte den Geruch von Petroleum und Salzhering. Es roch herrlich nach Sauerkohl, Leder- und Holzwaren.

Eigentlich hieß sie Margarete Migge. Karlchen glaubte indes, dass ihr Name etwas damit zu hatte, dass in der Schänke regelmäßig auch ein paar Fliegen ein und aus gingen. Niemand in der Welt hätte ihn vom Gegenteil überzeugen können. Die Miggegret war ein korpulentes Weib, musste sie als Wirtsfrau wohl auch sein, denn häufig hatte sie es mit den raubeinigsten Gesellen aus Klotainen und Umgebung zu tun. Etepetete zu sein, das war im Wirtshaus wahrlich fehl am Platz.

»Na ihr beeden, wat führt euch denn zu mir?«, fragte die Grete und stützte sich mit verschränkten Armen auf dem Tresen auf. Ihr Blick fiel auf Alberts geschlossene Hand, in der er das Geld für die Zigaretten hielt.

»Unser Vadder ist aus dem Kriech nach Hause gekommen, und wir sollen ihm eine Schachtel Salem kaufen«, antwortete Karlchen.

»Dat is aber ejne schejne Nachricht?«

Die Gret blickte zu einem Mann, der in einer Ecke saß und an einem Tulpchen Bier schlürfte. Die Nase, vom Alkohol bereits in leuchtender Weise gezeichnet, hing dabei mehr im Glas als darüber.

»Ja, ja, Unkraut vergeht nuscht«, brummelte der Mann.

Es war der alte Kalludrigkeit, der dort im Halbdunkel an einem runden Tisch saß. Er hatte die beiden Burschen schon seit dem Augenblick beäugt, als diese den Laden betraten.

»Passt man auf, Euer Vadder, der macht beim Milidär man so richtig eine Karriere. So wie der junge Piel«, spottete er.

Piel war das, was man in Ostpreußen landläufig als doller Heiland bezeichnete, ein Draufgänger. Er imponierte Albert. Auch Karlchen bekam glänzende Augen, wenn die Rede auf diesen Piel kam. Piel war auf einem abgelegenen Rittergut unweit von Klotainen geboren worden. Er hatte das Löbenichtsche Realgymnasium in Königsberg, wo er 1934 sein Abitur machte, besucht. Freiwillig meldete er sich zur Wehrmacht und wurde als Fahnenjunker 1934 einberufen. Im Polenfeldzug zeichnete man ihn als Führer eines Panzerspähtrupps mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse aus, und während des Frankreichfeldzuges setzte er noch eins drauf und erhielt das Eiserne Kreuz erster Klasse verliehen.

Kalludrigkeit dagegen war aus einem ganz anderen, eher morschen Holz geschnitzt. Er war ein Speilzahn, ein Spötter und alter Krauter, einer, der an allem und an jedem etwas zu meckern hatte. Für ihn waren alle Leute im Dorf Pracher oder Posauken. Wenn es darum ging, Schimpfwörter zu kreieren, war Kalludrigkeit äußerst erfinderisch, und während andere bei der Arbeit die Hemdsärmel hochkrempelten, wickelte er sie, falls er sie denn jemals hoch getragen haben sollte, schnell runter und verschwand. Er hatte weiter nichts zu tun, als den ganzen Tag überall rumzuschwadronieren. Alles, was irgendwo rumlag, musste er mit seinen großen, globigen Fingern begrabbeln. Und wenn er sich einmal nicht über irgendetwas oder irgendjemanden ausließ und meckerte, tat er so, als koste jedes Wort einen Taler. Dann saß er meistens bei der Miggegret an diesem Tisch in der Ecke, verlötete sich einen, starrte dabei in sein fast immer gefülltes Bierglas und wurde einfach nur älter.

»Ach Jungs, schert euch nuscht darum, was der alte Gniefke sagt«, meinte die Miggegret und schob die Zigaretten über die Ladentheke.

»Hier, für eueren Vadder und sagt einen schönen Gruß.«

»Machen wir.«

Albert legte das Geld auf den Tresen und nahm die Zigaretten. Dann verließ er mit seinem Bruder den Laden.

Als sie wieder zurück im Haus waren, hatte der Vater seine Uniform ausgezogen und sich seine alten Klamotten aus dem Schrank geholt.

»Er könnte auch mal wieder ein Stückchen zulegen, der Vadder«, meinte Mutter Elisabeth. »Aber dafür werde ich schon sorgen.«

Sie holte Grützwurst und geräucherten Schinken aus der Räucherkammer vom Dachboden. Ihrem Willi sollte es heute an nichts fehlen!

An diesem Abend saßen sie lange beisammen. Willi erzählte den Kindern von der Nordsee und dem Leben im fernen Belgien und Frankreich. Gemeinsam saßen sie am Kamin, so als würde es den Krieg nicht geben. Vielleicht, so dachte Albert bei sich, ginge er ja zwischenzeitlich zu Ende und Vater könnte ganz zu Hause in Klotainen bleiben. Mit diesem Gedanken ging er zu Bett, während in der Wohnstube noch leise das Grammphon spielte.