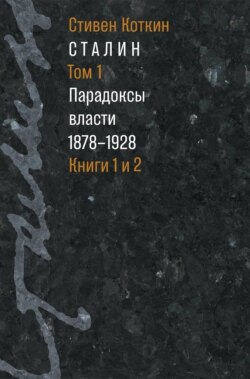

Читать книгу Сталин. Том 1. Парадоксы власти. 1878–1928. Книги 1 и 2 - Стивен Коткин - Страница 12

Часть I

Двуглавый орел

Глава 2

Ученик Ладо

Марксизм и Россия

ОглавлениеКарл Маркс (1818–1883), родившийся в прусской зажиточной семье, принадлежавшей к среднему классу, отнюдь не был первым современным социалистом. Такой неологизм, как «социализм», возник в 1830-е годы, более-менее одновременно с «либерализмом», «консерватизмом», «феминизмом» и многими прочими «измами», порожденными начавшейся в 1789 году французской революцией и одновременным распространением рынков. Одним из первых признанных социалистов был хлопковый барон Роберт Оуэн (1771–1858), желавший создать образцовую коммуну для своих наемных работников и с этой целью повысивший им заработную плату, сокративший продолжительность рабочего дня, строивший школы и жилые дома и боровшийся с пьянством и другими пороками – словом, стремившийся стать отцом для «своих» рабочих. Другие ранние социалисты, особенно французские, мечтали не только об улучшении условий человеческого существования, но и о построении совершенно нового общества. Граф Анри де Сен-Симон (1760–1825) и его последователи призывали к социальным экспериментам в условиях общественной, а не частной собственности с целью совершенствования общества и насаждения в нем принципов братства, разума и справедливости в духе «Республики» Платона. Шарль Фурье (1772–1837) пошел еще дальше, утверждая, что труд – основа существования и потому он должен облагораживать общество, а не вести к его дегуманизации; соответственно, он тоже строил проекты по созданию общества, подчиняющегося централизованному контролю [153]. Впрочем, не все радикалы выступали за централизованную власть: Пьер-Жозеф Прудон (1809–1865) нападал на банковскую систему, утверждая, что крупные банкиры не желают выдавать кредиты мелким собственникам и бедноте, и выступая за общество, организованное по принципу сотрудничества (взаимности), при котором государство станет ненужным. Он называл свою систему, основанную на мелкой собственности и сотрудничестве, анархизмом. Однако Маркс вместе со своим единомышленником, британским фабрикантом Фридрихом Энгельсом (1820–1895), утверждал, что социализм – не дело выбора, а «неизбежный итог» всеобщей исторической борьбы, подчиняющейся научным законам, вследствие чего нынешний строй, хотели ли этого люди или нет, был обречен на гибель.

Ужасы рынка обличали и многие консерваторы, но Маркс выделялся среди врагов нового экономического строя своими громогласными заявлениями о силе капитализма и современной промышленности. Шотландский просветитель Адам Смит в своей книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776) выдвинул получившие широкое признание аргументы о том, что конкуренция, специализация (разделение труда) и сила своекорыстия работают на благо общества. Но 29-летний Маркс в своей яркой брошюре «Манифест Коммунистической партии» с восторгом писал о том, что «пар и машина произвели революцию в промышленности» и что «потребность в постоянно увеличивающемся сбыте продуктов гонит буржуазию по всему земному шару» [154]. До прорыва к «современной крупной промышленности» и глобализму, описывавшихся Марксом в 1848 году в качестве свершившихся фактов, нужно было ждать еще не одно десятилетие, даже в Великобритании, несмотря на промышленную революцию, происходившую здесь еще в пору германского детства Маркса. Но он предвидел все это. Прогнозируя будущее, Маркс, в отличие от Смита, утверждал, что глобальный капитализм утратит свой динамизм. В 1867 году он издал первый том своего трехтомного труда «Капитал», дававшего ответ не только Адаму Смиту, но и классику британской политической экономии Давиду Рикардо. Маркс постулировал, что источником всякой стоимости является человеческий труд и что владельцы средств производства присваивают «прибавочную стоимость», созданную рабочими. Иными словами, «капитал» – это присвоенный труд других людей. Собственники, – указывал Маркс, – инвестируют свою неправедно добытую прибавочную стоимость (капитал) в машины, позволяющие сэкономить на труде, и тем самым способствуют росту производства и общего богатства, и в то же время – снижению заработков и сокращению рабочих мест; в то время как рабочие, согласно Марксу, не способны вырваться из порочного круга обнищания, капитал концентрируется в руках все меньшего и меньшего числа людей, что препятствует дальнейшему развитию. В интересах дальнейшего экономического и социального прогресса Маркс призывал к отмене частной собственности, рынков, прибыли и денег.

Предпринятая Марксом ревизия французской социалистической мысли (Фурье, Сен-Симон) и британской политической экономии (Рикардо, Смит) основывалась на том, что германский философ-идеалист Георг Вильгельм Фридрих Гегель называл диалектикой, то есть гипотетической внутренней логикой противоречий, в рамках которой формы конфликтуют со своими противоположностями, вследствие чего двигателями исторического прогресса становятся отрицание и преодоление того, что было раньше (Aufhebung). Соответственно, капитализм вследствие присущих ему противоречий по законам диалектики будет побежден социализмом. В более широком плане Маркс полагал, что история проходит через ряд этапов – феодализм, капитализм, социализм и коммунизм (при этом строе в мире настанет изобилие) – и что ее главной движущей силой являются классы, такие как пролетариат, который уничтожит капитализм так же, как буржуазия якобы уничтожила феодализм и феодалов-землевладельцев. В теории Маркса пролетариат стал носителем вселенского гегелевского Разума, предполагаемым «вселенским классом», являющимся таковым из-за «вселенского характера своих страданий» – иными словами, не потому, что он трудился на заводах, а потому, что пролетариат был жертвой: жертвой, превратившейся в избавителя.

Маркс намеревался положить свой анализ общества в основу усилий по его изменению. В 1864 году вместе с разнородной группой влиятельных левых деятелей, включая анархистов, он основал в Лондоне международный орган, призванный объединить рабочих и радикалов всего мира и получивший название «Международное товарищество трудящихся», или «Первый интернационал» (1864–1876). К 1870-м годам деятели левого толка начали критиковать цель этой организации, поставленную Марксом, – «сосредоточить все средства производства в руках государства, то есть пролетариата, организованного как правящий класс», – как авторитарную, что повлекло за собой взаимные нападки и расколы. После того как Маркс в 1883 году умер в Лондоне (где он и был похоронен), различные социалистические и рабочие партии основали в Париже Второй интернационал (1889). Вместо «буржуазно-республиканской» «Марсельезы» французской революции 1789 года Второй интернационал избрал в качестве социалистического гимна песню «Интернационал», первая строка которого гласила: «Вставай, проклятьем заклейменный». Помимо этого, Второй интернационал выбрал для себя красное знамя, появившееся во Франции в противовес белому флагу династии Бурбонов и контрреволюционеров, стремившихся восстановить свергнутую монархию. Однако несмотря на французскую песню и символику, во Втором интернационале верховодили немецкие социал-демократы – верные последователи покойного Маркса. Главными соперниками немцев во Втором интернационале стали подданные Российской империи, многие из которых жили в Европе изгнанниками.

В Российской империи идея социализма пустила корни почти за полвека до появления пролетариата; своей феноменальной популярностью она была обязана самоанализу того слоя, который называл себя интеллигенцией. Он состоял из образованных, но разочарованных индивидуумов, первоначально происходивших из дворянства, но с течением времени все чаще оказывавшихся выходцами из простонародья, получившего доступ к среднему образованию и университетам. Русская интеллигенция взяла на вооружение ту же немецкую идеалистическую философию, на которую опирался Маркс, но без его тяжеловесного материализма, позаимствованного из британской политической экономии. Русские социалисты, организованные в маленькие кружки, отстаивали достоинство всех людей, обобщая собственное чувство уязвленного достоинства. Это движение возглавляли Александр Герцен и Михаил Бакунин, знакомые друг с другом выходцы из привилегированных слоев, жившие в середине XIX века. Оба они разделяли убеждение в том, что в России опорой для социализма может стать крестьянство с его институтом крестьянской общины [155]. Такие общины обеспечивали коллективную защиту от заморозков, засух и прочих бедствий посредством периодического перераспределения земельных наделов между крестьянскими домохозяйствами, а также иными способами [156]. Многие крестьяне не входили в состав общин, особенно на востоке страны (в Сибири), а также на западе и на юге (на Украине), где не было крепостного права. Но в центральных районах Российской империи произошедшее в 1860-х годах освобождение крестьян только укрепило власть общины [157]. Поскольку входившие в общину крестьяне не имели частной собственности как индивидуумы – ни до, ни после своего освобождения, – такие мыслители, как Герцен и Бакунин, считали крестьян империи урожденными социалистами, вследствие чего, по их мнению, социализм в России мог установиться еще до капитализма. Так называемые народники, вооружившись такими теориями, в 1860-х годах, после отмены крепостного права, отправились в русские села с целью помочь крестьянам выбраться из отсталости.

Народники торопились: в стране началось распространение капитализма, и они опасались, что получившие свободу крепостные превратятся в наемных рабов, а на смену помещикам-крепостникам придут эксплуататоры-капиталисты. В то же время считалось, что сильно идеализированному эгалитаризму сельской жизни угрожает появление кулаков, то есть богатых крестьян [158]. Но даже бедные крестьяне враждебно встречали самозваных наставников из большого мира. После того как избранная народниками тактика агитации не привела к массовому крестьянскому восстанию, некоторые из них обратились к политическому террору как к способу разжечь массовое восстание в городах (из чего тоже ничего не вышло). Однако прочие радикалы вместо крестьян стали возлагать свои надежды на зарождавшийся пролетариат, чему способствовало растущее влияние Маркса в России. Георгий Плеханов (г. р. 1857), отец русского марксизма, подверг критике народнический аргумент о том, что Россия может избежать капитализма благодаря якобы присущей ей врожденной тенденции (крестьянская община) к социализму. В 1880 году Плеханов эмигрировал в Европу (его изгнание растянулось на 37 лет), но его работы 1880-х годов – «Социализм и политическая борьба» (1883) и «Наши разногласия» (1885) – проникали в Россию, насаждая убеждение в том, что ни один исторический этап не может быть пропущен: только капитализм создает возможность для социализма и потому и в России перед социалистической революцией должна состояться «буржуазная революция», даже если пролетариату придется помочь буржуазии совершить эту революцию [159]. Именно так говорил Маркс. Впрочем, ближе к концу жизни Маркс, кажется, признал, что опыт Энгельса, на основе которого он делал свои обобщения, возможно, не является универсальным, что буржуазии, возможно, не присуща уникальная прогрессивность (в историческом плане) и что Россия, возможно, сумеет избежать полноценного капиталистического этапа [160]. К этой явной ереси Маркса привело то, что он полагался на суждения русского экономиста Николая Даниельсона, ставшего его доверенным лицом и снабжавшего его книгами о России. Тем не менее квазинароднические представления позднего Маркса о России не получили большой известности (на русском они были обнародованы лишь в декабре 1924 года). Марксистская критика народничества, исходившая от Плеханова, одержала интеллектуальную победу.

Этой победе способствовал сам Даниельсон, приняв участие в работе над русским переводом «Капитала», трехтомного главного труда Маркса, опубликованного в 1890-х годах и прочитанного многими людьми – включая и будущего Сталина. В 1896 году при издании третьего тома нерешительный русский цензор в конце концов признал «научный» характер «Капитала», тем самым дав разрешение на его продажу и выдачу читателям в библиотеках [161]. К тому моменту марксистская политическая экономия уже преподавалась в некоторых русских университетах, а на рубеже веков управляющий одной из московских текстильных фабрик, входивших в число крупнейших в империи, даже собрал у себя обширную марксиану [162]. В России к тому времени насчитывалось 1 миллион промышленных рабочих и более 80 миллионов крестьян. Но марксизм вытеснил народничество в качестве «ответа».

Начиная с тех же 1880-х годов марксизм распространялся и на подвластном России Кавказе. Частично он был воспринят через Россию от левых европейских движений, а частично – от неспокойной российской Польши, чье влияние ощущалось в Грузии благодаря полякам, отправленным в ссылку на Кавказ, а также грузинам, учившимся в царской Польше. Помимо этого за распространением марксизма в Грузии стоял конфликт поколений. Роль кавказского Плеханова сыграл Ной Жордания. Он родился в 1869 году в дворянской семье из Западной Грузии, учился в Тифлисской семинарии и вместе с другими, включая Сильву Джибладзе, тифлисского семинариста, давшего в 1884 году пощечину русскому ректору, в 1892 году основал «Третью группу» («Месаме-даси»). Их целью являлось противопоставление своей откровенно марксистской ориентации консервативному народничеству Ильи Чавчавадзе («Первая группа») и национальному (классическому) либерализму Георгия Церетели («Вторая группа»). Путешествуя по Европе, Жордания познакомился с Карлом Каутским, родившимся в Праге лидером германских социал-демократов, а также с Плехановым. В 1898 году по предложению Георгия Церетели Жордания стал редактором журнала «Квали» [163]. Под его руководством «Квали» превратился в первое легальное марксистское периодическое издание в Российской империи, выступавшее за самоуправление, развитие и грузинскую культурную автономию в пределах России (примерно такую же позицию занимали австрийские социал-демократы в многонациональном габсбургском государстве). Прошло немного времени, и марксистская литература – включая сто мимеографированных копий «Манифеста Коммунистической партии», переведенного на грузинский с русского, – стала подпольно доставляться в Тифлис, способствуя расширению круга молодых кавказских радикалов – таких, как Джугашвили [164].

Тифлис стал их организационной лабораторией. В этом городе мелких торговцев, носильщиков и ремесленников, окруженном неспокойной деревней, насчитывалось 9 тысяч зарегистрированных мастеровых, по большей части состоявших в артелях размером в один-два человека. Около 95 % его «промышленных предприятий» являлись мастерскими менее чем с десятью рабочими. Однако численность пролетариата в крупных железнодорожных депо и мастерских (открывшихся в 1883 году), а также на нескольких табачных фабриках и кожевенной фабрике Адельханова, составляла не менее 3 тысяч человек (до 12500 человек в Тифлисской губернии в целом). Тифлисские железнодорожные рабочие не выходили на работу в 1887 и 1889 году, а затем еще раз делали так на протяжении пяти дней в середине декабря 1898 года – эта крупная стачка была организована Ладо Кецховели и другими рабочими. Во время этих волнений, продолжавшихся целую рабочую неделю – с понедельника по субботу, – Джугашвили находился в семинарии [165]. Но благодаря Кецховели кружок семинаристов – совсем недавно, в мае 1898 года, оказавшийся в подчинении у Джугашвили, – расширился, приняв в свой состав около полудюжины рабочих из тифлисских железнодорожных депо и мастерских. Обычно он собирался по воскресеньям, в тифлисском районе Нахаловка (Надзаладеви), где не было ни тротуаров, ни фонарей, ни канализации, ни водопровода [166]. Джугашвили читал рабочим лекции о «механике» капиталистического строя и необходимости участия в политической борьбе за улучшение положения рабочих [167]. Через Ладо он познакомился с неистовым Сильвой Джибладзе, который, судя по всему, помог Джугашвили научиться вести агитацию среди рабочих и привел его в несколько новых «кружков» [168]. Кроме того, возможно, именно Джибладзе представил Джугашвили Ною Жордании.

Примерно в 1898 году Джугашвили явился к Жордании в «Квали», так же, как когда-то пришел к аристократу Чавчавадзе в журнал «Иверия» (в котором были напечатаны его стихи). Аристократ Жордания, любезный человек с обликом профессора, с виду совсем не похожий на радикала, впоследствии вспоминал, что его дерзкий юный посетитель сказал ему: «Я решил бросить семинарию, чтобы распространять ваши идеи среди рабочих». По утверждению Жордании, он устроил молодому Джугашвили экзамен на тему политики и общества, а затем посоветовал ему вернуться в семинарию и продолжить изучение марксизма. Этот снисходительный совет не нашел у Джугашвили отклика. «Я подумаю об этом», – якобы ответил будущий Сталин [169]. В августе 1898 года Джугашвили вслед за Ладо Кецховели все-таки вступил в «Третью группу» грузинских марксистов.

Формально «Третья группа» не являлась политической партией, которые были запрещены в царской России, но в марте 1898 года в частном деревянном домике на окраине Минска, небольшого города, находившегося в «черте оседлости», состоялся учредительный «съезд», на котором была основана марксистская Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) – будущая правящая партия Советского Союза, созданная по образцу аналогичной германской партии. Это была уже вторая попытка (из предыдущей попытки основать партию в Киеве ничего не вышло). Организационную поддержку Минскому съезду оказывал еврейский рабочий бунд («федерация»), основанный пятью месяцами ранее. На съезде присутствовало всего девять делегатов, включая лишь одного рабочего (вследствие чего некоторые делегаты возражали против того, чтобы будущая партия называлась «рабочей») [Этими делегатами были Борис Эйдельман (главный организатор), Степан Радченко, Арон Кремер, Александр Ванновский, Абрам Мутник, Казимир Петрусевич, Павел Тучапский, Натан Вигдорчик и Шмуэль Кац (единственный рабочий).] На 1898 год пришлась 50-я годовщина «Манифеста Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, и делегаты съезда, продолжавшегося три дня, приняли свой собственный манифест, беспощадно обличавший «буржуазию»; по мнению делегатов, его следовало переписать с целью дальнейшего распространения, и эта задача была поручена Петру Струве (г. р. 1870), сыну пермского губернатора и выпускнику юридического факультета Петербургского университета [170]. (Как впоследствии объяснял Струве, «самодержавие создало в душе, помыслах и навыках русских образованных людей психологию и традицию государственного отщепенства» [171].) Царская тайная полиция не знала о Минском съезде, но за большинством его делегатов уже была установлена слежка и вскоре многие из них были арестованы [172]. Владимир Ульянов, больше известный как Ленин, узнал о Минском съезде 1898 года, находясь в трехлетней ссылке в Восточной Сибири, куда его отправили после 15-месячного тюремного заключения за распространение революционных листовок и участие в заговоре с целью убить царя. Минский съезд оказался единственным дореволюционным съездом РСДРП, проведенным на территории Российской империи [173]. Но вскоре группа социалистов-эмигрантов, в состав которой входили Плеханов, его старые товарищи Пинхус Борух (Павел Аксельрод) и Вера Засулич, а также молодые революционеры Юлий Цедербаум (Юлий Мартов) и Ленин, начали издавать в Европе русскоязычную газету, первый номер которой вышел в Штутгарте в декабре 1900 года. Эта газета, призванная объединить русских революционеров вокруг марксистской программы, получила название «Искра» – имелась в виду та искра, из которой «возгорится пламя» [174].

153

Riasanovsky, Teaching of Charles Fourier.

154

Маркс, Энгельс. Сочинения. 2-е изд. Т. 4. М.: Госполитиздат, 1955. С. 425, 427. [ «Манифест» был написан К. Марксом совместно с Ф. Энгельсом. – Прим. науч. ред.]

155

Malia, Alexander Herzen. См. также: Randolph, House in the Garden.

156

В России существовали три институциональные разновидности крестьянства: крепостные крестьяне, жившие на помещичьих землях, находившихся в частном владении (около 42 % всех крестьян), государственные крестьяне, жившие на арендуемых ими государственных землях (около 53 %), и придворные крестьяне, принадлежавшие непосредственно императорскому дому и имевшие более-менее промежуточный статус между статусом крепостных и государственных крестьян (около 5 %): Кабузан. Изменение в размещении населения России. См. также: Crisp, “State Peasants”; Deal, Serf and Peasant Agriculture.

157

Крестьяне получили возможность владеть землей в виде наделов, предоставляемых им общиной, которая коллективно отвечала за обязательные выкупные платежи за землю, поступавшие помещикам, в то время как леса (источник топлива) и луга (служившие для выпаса скота) остались во владении дворян, что служило для крестьян источником постоянного озлобления. Однако в какой степени отмена крепостного права привела к долгосрочным реальным изменениям в структуре владения земельными угодьями, остается предметом дискуссий: Gerschenkron, “Agrarian Policies”; Hoch, Serfdom and Social Control; Gatrell, Government, Industry, and Rearmament; Миронов. Государи и государственные люди. Государственные крестьяне в ходе проведенной в 1865 г. реформы получили такое же количество земли, но по более низкой цене.

158

Wortman, Crisis of Russian Populism.

159

Baron, Plekhanov; Baron, “Between Marx and Lenin”; von Laue, “The Fate of Capitalism in Russia.”

160

Marx and Engels, Selected Correspondence [1944], 354–5. См. также: Shanin, Late Marx.

161

Цензура. [Подробнее см.: Карл Маркс и царская цензура, в: Красный архив. 1933. Т. 56. С. 12. – Прим. науч. ред.]

162

Лядов. Зарождение легального и революционного марксизма. С. 107 и далее.

163

Жордания. Моя жизнь. С. 8–9, 13, 25, 27.

164

Горгиладзе. Распространение марксизма в Грузии. Т. 5. С. 472.

165

Махарадзе. Очерки революционного движения. С. 53, 72–73; Островский. Кто стоял за спиной Сталина? С. 141 (ссылка на: ГАРФ. Ф. 124. Оп. 7. Д. 144. Л. 1–6).

166

Островский. Кто стоял за спиной Сталина? С. 130–131; Сталин. Сочинения. Т. 8. С. 173–174.

167

РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 10. Д. 273. Л. 195–197. Будущий тесть Сталина вполне справедливо относил его первый контакт с рабочими к 1898 г.: С. Аллилуев. Встречи с товарищем Сталиным. С. 154.

168

Сталин. Сочинения. Т. 8. С. 174; Rieber, “Stalin as Georgian,” 35–9; Jones, Socialism, 71–5.

169

Jordania, “Staline, L’Écho de la lute”; Вакар. Сталин.

170

В октябре 1905 г., когда политические партии получили легальный статус, Струве участвовал и в основании Конституционно-демократической, или Кадетской, партии.

171

Струве. Исторический смысл русской революции и национальные задачи.

172

Из девяти делегатов съезда один умер в 1911 г., пятеро покинули Россию вскоре после революции 1917 г., один уехал из страны в 1922 г., а еще двое (включая Эйдельмана) были казнены во время сталинских чисток: Medish, “First Party Congress.”

173

Второй «учредительный» съезд, состоявшийся четыре года спустя в Белостоке – на территории русской Польши – окончился провалом.

174

Carr, Bolshevik Revolution, I: 6–7; Всесоюзная Коммунистическая партия (б) в резолюциях. 6-е изд. Т. 1. С. 7–10. Освободившись из сибирской ссылки в январе 1900 г., Ленин со своей молодой женой Надеждой Крупской – они поженились в июле 1898 г. – перебрался в Псков, но спустя несколько месяцев они эмигрировали в Германию: Service, Lenin, I: 80–1; Carr, Bolshevik Revolution, III: 3.