Читать книгу Die Parther - Uwe Ellerbrock - Страница 22

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Phase 3: Parthien als führende Großmacht: von Phraates III. bis Vonones II. (ca. 70 v. Chr.–ca. 51 n. Chr.)

ОглавлениеIn seiner dritten Phase präsentiert sich Parthien als führende und dominierende Großmacht zwischen Rom und China. Gekennzeichnet war diese Zeit vor allem durch die unmittelbare kriegerische Auseinandersetzung mit Rom. Die Analyse der zwischen beiden Völkern geführten Kriege zeigt, dass die meisten Aggressionen in der Regel von Rom ausgingen und die Parther auf sie nur reagierten.71 Vologases IV. war vermutlich der einzige König, der den Römern den Krieg erklärte. Die Parther selbst haben von sich aus offenbar nie besondere Anstrengungen unternommen, einen offenen Angriff auf das Römische Reich zu unternehmen oder gar das Römische Reich zu bezwingen. Allerdings kam es immer wieder zu Kämpfen um die Vorherrschaft in Armenien. Eine Reihe von diplomatischen Kontakten fand zwischen beiden Reichen statt. So kam es unter Sulla 96 v. Chr., unter Lucullus 69/68 v. Chr. und zuletzt 66 v. Chr. unter Pompeius zu Friedensabkommen zwischen Rom und Parthien, die den Euphrat als Grenze zwischen beiden Herrschaftsgebieten bestätigten. Kurz bevor es zu der Schlacht von Carrhae kam, in der Rom von den Parthern vernichtend geschlagen werden sollte, schickte Orodes II. noch eine Gesandtschaft zu Crassus, um eine diplomatische Lösung zu erreichen. Auf die Frage, warum er diesen Krieg anstrebe, lautete Crassus’ Antwort sinngemäß: „In Seleukia werde ich dir die Antwort geben“.72 Trotz aller Kämpfe zwischen beiden Mächten blieb die Euphratgrenze als Trennlinie bis zum Ende des 2. Jhs. n. Chr. bestehen.

Phraates III. (ca. 70–57 v. Chr.), Sohn Sinatrukes’, wurde dessen Nachfolger. Zu dieser Zeit war es unter dem pontischen König Mithridates VI. (*ca. 132–†63 v. Chr.) zu den insgesamt drei sogenannten „Mithridatischen Kriegen“ mit Rom gekommen, in die Armenien und schließlich auch das Parthische Reich mit einbezogen wurden. Der dritte Mithridatische Krieg, der 74–64 v. Chr. stattfand, brachte ganz Kleinasien in Unruhe. Der armenische König Tigranes II. (95–55 v. Chr.) einigte sich schließlich mit dem römischen Feldherrn Pompeius und erlangte dadurch auch die Oberhoheit über die Gordyene, die eigentlich zu Parthien gehörte. Bei nachfolgenden Kämpfen um dieses Gebiet musste sich der parthische König Phraates III. unter Teilverlusten im Grenzbereich geschlagen geben und verlor die Gordyene durch einen Friedensvertrag im Jahr 64 v. Chr. Letztlich blieb die Frage der Vorherrschaft in Armenien bis zum Ende des Parthischen Reiches steter Streitpunkt zwischen Rom und Parthien.73 In dieser Phase nutzte der Herrscher von Kommagene, Antiochos I. Theos (69–36 v. Chr.), diese Situation, um ein kleines unabhängiges Königreich zu gründen.

Abb. 13: Orodes II., Silberdrachme, S 48.9, Avers: Der König mit typischer Warze auf der Vorderstirn, umgeben von Sonne, Mondsichel und Stern. Revers: Sitzender Bogenschütze, hinter ihm wird ein Ankersymbol dargestellt.

Mithradates III. (ca. 57–54 v. Chr.) und sein Bruder Orodes II. brachten römischen Berichten zufolge im Jahr 57 v. Chr. ihren Vater Phraates III. um. Die Eintracht, die sie noch beim Vatermord gezeigt hatten, verwandelte sich bald in Feindseligkeit gegeneinander. Ein Bürgerkrieg brach aus. Mithradates III. wurde von seinem Bruder Orodes II. aus dem von ihm beherrschten medischen Bereich vertrieben. Nachdem Mithradates III. vergeblich um Schutz und Hilfe bei dem römischen Statthalter von Syrien, Gabinus, nachgesucht hatte,74 gelang es ihm, im Bereich Babylons und Seleukias einen Bürgerkrieg gegen seinen Bruder zu entfachen. Orodes II. sah seine Vormachtstellung in Gefahr und schickte daher Surena, der einer der ersten Familien Parthiens, der Familie Suren entstammte, als führenden General seiner Armee nach Seleukia. Surena bezwang Mithradates III. 54 v. Chr. und ließ diesen umgehend töten. Ein Jahr später führte Surena als General Orodes’ II. das parthische Heer in die Schlacht bei Carrhae.

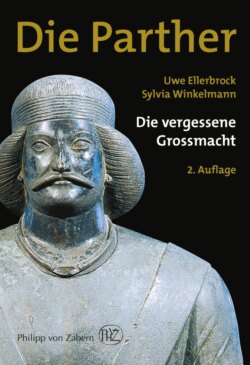

Nach dem Sieg über seinen Bruder setzte Orodes II. (ca. 57–38 v. Chr.) die Expansionspolitik fort. Er kämpfte in Kleinasien und stieß bis in den Bereich des heutigen Israel vor. Er machte Armenien zum Vasallenstaat und bereitete so die erste große Auseinandersetzung mit dem Römischen Reich vor. Orodes II. war den Münzabbildungen nach ein gepflegter Mann mit sorgfältig gestutztem Bart und akkurat in Wellen gelegtem Haar, der der griechischen Sprache kundig war.

Zu Konflikten zwischen den Großmächten kam es, nachdem die Römer Syrien zu einer römischen Provinz gemacht hatten und ihr Reich weiter nach Osten ausdehnen wollten. Nach Kriegsvorbereitungen ab dem Jahr 55 v. Chr. zog der römische Feldherr Crassus (ca. 114–53 v. Chr.) mit einem Heer von ca. 40.000 Soldaten, davon ca. 4000 Reitern, gegen die Parther. Das entscheidende Zusammentreffen zwischen den Großmächten fand im Juni des Jahres 53. v. Chr. im Gebiet südlich der Stadt Carrhae statt (auch Karrhai, heute im Bereich Harran, Südost-Türkei), nachdem die Römer den Euphrat überquert hatten. Surena, dem parthischen Heerführer König Orodes II., gelang es mit taktischer Raffinesse, die Römer in die waldlose Steppenlandschaft zu locken. Dort stand bereits die parthische Streitmacht für den Kampf bereit. Diese Armee soll aus 40.000 Reitern bestanden haben, davon 10.000 Panzerreitern mit schwerer Rüstung (Kataphrakten). der Rest war leichte Reiterei, die vor allem mit dem Bogen bewaffnet war. Dazu kamen 1000 Kamele, die einen schier unendlichen Vorrat an Pfeilen transportierten.

Anfänglich ließ Surena die schwere Reiterei gegen die römischen Reihen vordringen, die überwiegend aus Fußvolk bestanden. Später zog sich seine schwere Kavallerie zurück und begann in der Manier der Reitervölker, die römische Armee zu umzingeln und Teile von ihr abzuspalten. Viele Römer wurden von einem gewaltigen Pfeilhagel getroffen und verwundet. Die Hoffnung der Römer, dass den Parthern die Pfeile ausgehen würden, erfüllte sich nicht, da der Gegner über einen ungeheuren Vorrat davon verfügte. Ein Teil der römischen Armee wurde durch diese Taktik getötet. Auch Publius Crassus, der Sohn von Crassus, wurde schwer verwundet und ließ sich von seinem eigenen Diener töten, um der Gefangenschaft zu entgehen. Von ihren Erfolgen angespornt, setzten die Parther den ganzen Tag über ihre Angriffe auf das römische Heer mit noch größerem Elan fort. Die ganze Zeit über wurde das römische Heer mit Pfeilen beschossen. Abgesprengte Teile des Heeres wurden sowohl mit schwerer Kavallerie attackiert als auch mit der leichten Kavallerie angegriffen, wodurch viele weitere römische Soldaten getötet wurden.

Erst als die Nacht hereinbrach, ließen die Parther von ihrem Gegner ab. Während Crassus, der an diesem Tag 10.000 Mann durch Tod oder Verwundung verloren hatte, in Apathie verfiel, riefen die übrigen römischen Befehlshaber einen Kriegsrat ein. Im Schutze der Nacht wurde der sofortige Abmarsch nach Carrhae beschlossen. An eine Fortsetzung der Offensive war wegen des großen Verlustes an Soldaten nicht mehr zu denken. Rund 4000 Verwundete mussten zurückgelassen werden. Die Parther verzichteten jedoch in der Nacht auf eine Verfolgung. Erst am nächsten Morgen sichteten sie das Schlachtfeld und töteten die 4000 dort zurückgelassenen Verwundeten. Ganze Truppen parthischer Krieger marschierten über das Schlachtfeld und sammelten die verschossenen Pfeile ein.

Crassus war mit den ihm verbliebenen Truppen zur Stadt Carrhae gezogen, verlor aber durch weitere ständige Angriffe der Parther vier Kohorten, die auf einem anderen Weg versucht hatten, die Stadt zu erreichen. Er selbst wurde mit dem Kern des Heeres von einem verräterischen Führer in die Irre gelockt und auf einem Hügel eingeschlossen. Der parthische Feldherr bot Crassus Verhandlungen an, die dieser auf Drängen seiner Soldaten auch annehmen musste. Nach der Aufnahme der Verhandlungen wurde Crassus in einem Handgemenge getötet. Warum es zu diesem Kampf kam, ist nicht ganz klar. Die übrigen römischen Truppen ergaben sich danach kampflos. Nur wenigen Abteilungen gelang der Durchbruch nach Syrien. Alles in allem wurden ca. 20.000 Römer getötet, 10.000 gerieten in Gefangenschaft.

Der erfolgreiche parthische General Surena wird von dem griechischen Schriftsteller Plutarch als ein Mann beschrieben, der eine Stellung gleich unter dem König eingenommen und sogar die Könige gekrönt habe. Er soll mit einer privaten Karawane von 200 Kamelen, die seinen Harem und sein Gepäck transportierten, in den Krieg gereist sein. Plutarch berichtet verwundert, dass das Gesicht Surenas geschminkt75 und seine Kleidung eher weiblich gewesen seien und nicht im Einklang mit seinem sonst edlen Aussehen und seiner Tapferkeit gestanden hätten. Vermutlich trug Surena bei den Verhandlungen mit den Römern die typisch parthische herrschaftliche Seidenkleidung, die ihn aus römischer Sicht weiblich erschienen ließ.

Dieser erste große Zusammenstoß mit den Parthern brachte dem Römischen Reich die größte Niederlage in seiner bisherigen Geschichte ein – eine Niederlage, die die Römer letztlich nie überwinden sollten. Zum ersten Mal musste Rom erkennen, dass das Partherreich eine Großmacht geworden war. Die römische Armee hatte zudem im Kampf ihre Legionsadler verloren, was für das aufstrebende Rom eine enorme Demütigung darstellte. Welch große psychologische Bedeutung der Verlust der Standarten für die Römer gehabt haben muss, mag man daran erkennen, dass 33 Jahre später Kaiser Augustus deren Rückgabe erwirkte und sich auf einer Büste mit der Übergabeszene darstellen und feiern ließ.

Der Sieg Parthiens über die Römer bewirkte in der Folge auch eine Neuorientierung der zwischen den beiden Staaten liegenden kleineren Reiche. So nimmt es nicht wunder, dass der Partherkönig Orodes II. Laodike, die Tochter Antiochos’ I. Theos (69–36 v. Chr.), des Königs der Kommagene, heiratete. Man kann davon ausgehen, dass es sich zumindest auch um eine politische Heirat handelte, da mit der Kommagene ein westlicher Stützpunkt für die Parther gesichert wurde.

Nach dem glorreichen Sieg über die Römer erteilte Orodes II. seinem Feldherren Osakes, der unter offizieller Führung des noch jungen Prinzen Pakoros stand, die Aufgabe, mit einer Reiterei gegen Syrien vorzugehen. Dies Vorhaben gelang nicht, Osakes wurde 51 v. Chr. von dem römischen Proquaestor Gaius Cassius Longinus geschlagen und zurückgedrängt. Pakoros I. wurde später ein erfolgreicher General und war verantwortlich für den Ausbau der Befestigung der Stadt Ktesiphon, die nun die Winterresidenz der Parther wurde. Unklar ist, ob Pakoros I. die Regierungsgeschäfte seines Vaters Orodes II. im Jahr 39 v. Chr. übernahm oder ob er parallel zu diesem regierte.76

Eigentlich sollte man annehmen, dass die Parther stets gegen Rom eingestellt gewesen seien. Umso mehr erstaunt es, dass sie sich während der römischen Bürgerkriege auf die Seite der republikanischen Römer zu Pompeius schlugen. Im Jahr 46 v. Chr. kam Pakoros I. dem römischen General Quintus Caecilius Bassus, einem Unterstützer von Pompeius, zu Hilfe. Dieser war bei der Stadt Apamea in einen Hinterhalt des ihn bekämpfenden Gaius Antonius Vetus geraten. Pakoros konnte zwar rettend eingreifen, die Parther zogen sich dann jedoch wegen des Beginns der Winterzeit wieder zurück.

Am 15. März 44 v. Chr. wurde Caesar, der sich mitten in Kriegsvorbereitungen für einen großen Angriff gegen die Parther befand, von Brutus, Cassius und weiteren Senatoren ermordet. Gut zwei Jahre später kämpften Cassius und Brutus gegen das 2. Triumvirat, das von Oktavian, dem späteren Kaiser Augustus, Marcus Aemilius Lepidus und Marcus Antonius gebildet worden war. Unterstützt wurde Cassius dabei von parthischen Truppen, die er von dem Partherkönig Orodes II. erbeten hatte.77 Diese Unterstützung bot ihm jedoch keine wirksame Hilfe. In der Schlacht bei Philippi am 3. Oktober 42 v. Chr. wurde Cassius vernichtend geschlagen, er ließ sich ebenso wie Brutus von Sklaven töten, da sie den Sieg verloren glaubten. Berichten zufolge befanden sich unter den getöteten Soldaten viele Parther.

Im Jahr 40 v. Chr. drangen die Parther erneut nach Syrien ein. Diesmal hatten sie sich mit dem römischen Feldherrn Quintus Labienus verbündet. Gemeinsam überquerten sie den Euphrat und griffen Apamea an. Obgleich der Angriff anfänglich scheiterte, gelang es Pakoros I. und Labienus schließlich doch noch, Apamea einzunehmen, da sich weitere römische Truppen Labienus angeschlossen hatten. Das Bündnis zwischen Pakoros und Labienus hielt jedoch nicht lange. Bald kam es zu Zerwürfnissen zwischen den beiden. 39 v. Chr. wurde Labienus bei einem römischen Gegenangriff von den Truppen Marcus Antonius’ getötet.78 Pakoros starb ein Jahr später (38 v. Chr.), als er ein römisches Lager angriff, von dem er irrtümlich glaubte, dass es ohne Schutz sei.79 Nach dem Tod Pakoros’ bestimmte Orodes II. einen seiner 30 Söhne, Phraates IV., zum Nachfolger.

Abb. 14: Phraates IV., Tetradrachme, S 50.8 (Variante), Avers: König mit dynastischer Warze; Revers: Tyche überreicht dem König ein Diadem. Gut erkennbar ist der am Oberschenkel des Königs befestigte Vierlaschendolch. Inschrift untere Zeile: ΥΠC80 (Jahr 287 nach seleukidischer Rechnung = 26 v. Chr.); ΑΠΕ (= ΑΠΕΛΛΙΟΥ = November).

Phraates IV. (ca. 38–2 v. Chr.) dankte seinem Vater diese Ernennung nicht. Da er um Streitigkeiten hinsichtlich der Erbfolge fürchtete, ließ er alle Söhne aus der Ehe seines Vaters Orodes II. mit Laodike, der Tochter des kommagenischen Königs Antiochos I., umbringen. Seinen Bruder und etliche der parthischen Adligen schickte er nach Rom ins Exil. Später ließ er sogar seinen Vater selbst ermorden. Es bleibt unklar, ob dieser Mord dazu führte, dass für einen Zeitraum zwischen 29 bis 26 v. Chr. ein parthischer Gegenkönig, Tiridates I. (s. unten) an die Macht kam, der letztlich aber von Phraates IV. verdrängt wurde.

Nach der Ermordung von Julius Caesar, dem Geliebten der Ptolemäerkönigin Kleopatra VII., wurde der römische Feldherr Marcus Antonius (ca. 83–30 v. Chr.) jetzt deren Geliebter. Ungefähr im Mai 36 v. Chr. brach Marcus Antonius nach umfangreichen Vorbereitungen zu einem Feldzug gegen die Parther auf. 16 Legionen (ca. 80.000 Krieger) wurden von ihm zusammengestellt. Kleopatra begleitete ihn bis zum Euphrat, um von dort aus in Verhandlungen mit dem jüdischen König Herodes in Judäa zu treten.

An die 100.000 Römer zogen schließlich über den Euphrat in den Kampf gegen die Parther. Antonius’ Feldzug endete erneut in einem Desaster für die Römer. Mehr als 12.000 Römer fielen im Kampf, weitere 12.000 starben an Krankheiten. Große Teile der römischen Ausrüstung gingen verloren. Dennoch versuchte man in Rom, die Kriege als Erfolge darzustellen. Auch dieser Sieg stärkte das Selbstbewusstsein der Parther, die ihre Vormachtstellung im Nahen Osten damit weiter ausbauen konnten.

Die schwere Niederlage der Römer gegen die Parther 53 v. Chr. bei Carrhae und die erneute Übermacht der Parther beim Angriff von Antonius bewirkten bei den Römern ein Umdenken in der Ostpolitik. In Verhandlungen zwischen Rom und den Parthern im Jahr 20 v. Chr. und durch das diplomatische Geschick des Kaisers Augustus legten beide Reiche erneut den Euphrat als Grenze fest. Politisch geschickt versuchten die Römer, diese Friedensverhandlungen ihrem Volk als Sieg zu verkaufen und die Parther letztlich als Barbaren zu kennzeichnen. Die Festlegung dieser Grenze am Euphrat sollte de facto bis zur Eroberung Mesopotamiens durch Lucius Septimius Severus im Jahr 198 n. Chr. Bestand haben, wenn man von einzelnen Grenzverschiebungen im Laufe der Jahre bis dahin absieht.

Im Zuge dieser Friedensverhandlungen zwischen Rom und Parthien im Jahr 20 v. Chr. gaben die Römer einen Sohn Phraates’ IV. an den Herrscher zurück. Die Parther lieferten im Gegenzug von ihnen eroberte Feldzeichen und Gefangene an die Römer aus. Im Gefolge des zurückgegebenen parthischen Sohnes befand sich eine Sklavin namens Musa. Musa erlangte am Hof Phraates’ IV. den Status einer Geliebten und gebar dem Herrscher einen Sohn, Phraatakes (ca. 2. v. Chr.–4 n. Chr., Abb. 15). Daraufhin wurde sie zur Gemahlin Phraates’ IV. erhoben und verdrängte erfolgreich die Nebenfrauen. Musa verwandte nun ihre ganze Kraft darauf, ihren eigenen Sohn an die Macht zu bringen, und veranlasste Phraates IV., seine vier Söhne – Seraspadanes, Vonones, Phraates, Rhodaspes – aus seiner Ehe mit Laodike, der Tochter des kommagenischen Königs Antiochos I. Theos, im Jahr 10 oder 9 v. Chr. an der Grenze dem syrischen Legaten Marcus Titius zu übergeben, der sie weiter nach Rom zur Ausbildung brachte. Glaubte man früher, dass dies einer Art von Verbannung gleichgekommen sei, so scheint das Vorgehen Phraates’ IV. nach heutiger Ansicht ein nicht unüblicher Akt gewesen sein, wie er sich häufig bei römischen Klientelstaaten findet.81 Der möglichen Thronfolge Phraatakes’ stand nun nichts mehr im Weg.

Königin Musa muss eine sehr willensstarke Frau gewesen sein, denn im Jahr 2 v. Chr. vergiftete sie römischen Quellen nach ihren Gemahl Phraates IV. und setzte ihren eigenen Sohn Phraatakes auf den parthischen Thron.82 Beinah wäre in dieser Phase über der Frage des Einflusses in Armenien – dort war es nach dem Tod Trigranes’ II. zu Schwierigkeiten in der Nachfolge gekommen – ein Krieg zwischen Rom und Parthien ausgebrochen. Durch Verhandlungen zwischen Phraatakes und dem Vertreter des römischen Reiches, Gaius Caesar, einem Enkel des Kaisers Augustus, auf einer Insel im Euphrat wurde jedoch eine Einigung erzielt: Parthien verpflichtete sich, nicht in Armenien einzugreifen.

Abb. 15: Phraatakes, Silberdrachme, S 58.9, Avers: Der König wird von zwei Niken bekrät. Revers: Königin Musa. Inschrift: ΘΕΑƩ ΟΥΡΑΝΙΑƩ [ΜΟΥƩΕƩ ΒΑƩΙΛΙƩƩΗƩ] (= [Münze der] göttlichen Urania Musa, der Königin).

Die Macht ihres jungen Sohns auf dem Thron reichte nicht aus, die Opposition aus dem eigenen Lager zu bekämpfen. Im Jahr 2 n. Chr. heiratete Musa daher ihren eigenen Sohn und erscheint fortan gemeinsam mit ihm auf Münzen. Auf diesen lässt sie sich mit ΘΕΑƩ ΟΥΡΑΝΙΑƩ ΜΟΥƩΕƩ ΒΑƩΙΛΙƩƩΗƩ (= Münze der göttlichen Urania Musa, der Königin) bezeichnen83 (Abb. 15). Dargestellt wird die Königin auch mit der geflügelten Nike, die die Herrscherin krönt. Durch diese Doppelbotschaft wird ihr Machtanspruch verdeutlicht, den sie auf den Thron und damit die Herrschaft über die Parther erhob. Münzen von Phraatakes, auf denen dieser allein dargestellt wird, zeigen zwar auch seine Investitur durch die Göttin Nike, jedoch bleibt ihm der Titel ΘΕΟΥ (Gott) offensichtlich versagt. Ungefähr im Jahr 4 n. Chr. verschwinden beide von der politischen Bühne.84 Nach Josephus Flavius wurden sie ihrer Heirat wegen umgebracht. Inwieweit dieses Bild mit den tatsächlichen Geschehnissen übereinstimmt, muss offenbleiben.

Tiridates I. (ca. 29–26 v. Chr.),85 der bereits erwähnte Gegenkönig zu Phraates IV., konnte seinen Rivalen nur kurzzeitig aus Parthien vertreiben, Phraates IV. blieb letztlich Sieger. Bei den Kämpfen gelang es Tiridates I., einen Sohn Phraates’ IV. gefangen zu nehmen. Geschickt verbündete sich Tiridates I. mit den Römern, indem er den Sohn Phraates’ IV. an Kaiser Augustus in Rom übergab. Augustus konnte mit diplomatischem Geschick in den Streit zwischen beiden Parthern eingreifen (23 v. Chr.), da Gesandte der rivalisierenden Partherkönige vor dem römischen Senat ihre jeweiligen Standpunkte vorbrachten: Tiridates I. erhielt in Rom Asyl gewährt, Phraates IV. wurde als König anerkannt, sollte aber die römischen Standarten zurückgeben.86 Der Sohn Phraates’ IV. wurde später im Rahmen der Friedensverhandlungen von Augustus freigelassen. Allerdings muss TiridatesI. noch einmal an die Macht gekommen sein, worauf eine Münze vom Mai 26 v. Chr. hinweist, die die Inschrift: ΦΙΛΟΡΩΜΑΙΟΥ (Freund der Römer) zeigt. Die lässt vermuten, dass Tiridates I. mit römischer Hilfe rechnen durfte.87

Nach dem Ende der Regierungszeit von Phraatakes gelangte Orodes III. (ca. 6 n. Chr.) mit Unterstützung von parthischen Adligen auf den Thron. Er regierte nur für einige Monate, möglicherweise wurde er von denen ermordet, die ihn auf den Thron gebracht hatten. Nur einige wenige Tetradrachmen wurden während seiner Regierungszeit geprägt. Vonones I. (ca. 8–12 n. Chr.), ein Sohn Phraates’ IV., der von diesem nach Rom geschickt worden war, gelangte 8/9 n. Chr. auf den Thron, nachdem ein Teil des parthischen Adels bei Kaiser Augustus um Unterstützung nachgesucht hatte. Er war bei den übrigen parthischen Adelsfamilien nicht beliebt, vielleicht deshalb, weil er eine römische Erziehung erhalten hatte. Vonones I. errang kurzfristig einen Sieg über seinen Rivalen Artabanos II. Eine seiner Münzen verkündet folgendes: ΒΑƩΙΛΕΥƩ ΟΝΩΝΗƩ ΝΕΙΚΗƩΑƩ ΑΡΤΑΒΑΝΟΝ (König Vonones, der Artabanos besiegt hat).88 Der Erfolg war Vonones I. nur kurz gewährt. Weitere Auseinandersetzungen mit Artabanos II. verlor er und versuchte um 11 n. Chr., den Königssitz in Armenien zu besetzen. Doch Artabanos II. vertrieb ihn auch von dort. Vonones I. floh nach Syrien, wo ihm zunächst von den Römern Zuflucht gewährt wurde. Auf Bitten von Artabanos II. wurde Vonones I. aber nach Kilikien versetzt, wo er 19 n. Chr. ermordet wurde.

Artabanos II. (ca. 10–38 n. Chr.), König der Media Atropatene, hatte einen aus der Linie der Arsakiden stammenden Prinzen der Dahae zum Vater.89 Seine Mutter war die Tochter Phraates’ IV. Wie oben beschrieben, stellte sich eine Gruppe des parthischen Adels gegen Vonones I. und versuchte, Artabanos II. an die Macht zu bringen. Ein erster Versuch Artabanos’ II., seinen Konkurrenten Vonones I. vom Thron zu stoßen, misslang offensichtlich, wie aus der erwähnten Siegermünze Vonones’ I. abzulesen ist. Im Jahr 12 n. Chr. gelang es Artabanos II. dann wohl endgültig, die Macht zu übernehmen. Bekannt wurde Artabanos II. durch einen Brief an die Archonten von Susa (eponyme Beamte der Stadt). Dieser Brief wurde von Steinmetzen in einen Marmorstein kopiert und ist so der Nachwelt erhalten geblieben (s. Abb. 16).90 Er befindet sich nunmehr im Louvre und ist eines der wenigen vollständigeren Schriftzeugnisse der Parther in griechischer Sprache. In dem Text geht es um die rechtlich problematische Wiederwahl eines Schatzmeisters der Stadt. Von Bedeutung ist dieser Fund, da er zeigt, dass die parthischen Könige in die inneren Angelegenheiten griechisch geprägter Städte in Parthien eingreifen konnten.

Abb. 16: Statuenbasis mit griechischer Inschrift. Brief Artabanos’ II. an Susa, (21 n. Chr.), Inv. Nr.: Fouilles R. de Mecquenem 1922, Sb 2780, Louvre, Paris.

Während seiner relativ langen Regierungszeit festigte Artabanos II. das Partherreich, das vorher von diversen Wirren erschüttert worden war. Verschiedene Provinzen, so etwa Media-Atropatene, die Persis und die Elymais, die vorher fast autonom gewesen waren, konnten dem Reich wieder eingegliedert werden. Auch in Armenien wollte Artabanos II. den parthischen Einfluss stärken, indem er dort seinen Sohn Orodes einsetzte,91 der sich aber nicht halten konnte. Dies führte zwischen Rom und Parthien zu weiteren Konflikten in der Armenienfrage. Im Osten des Reiches scheinen in Artabanos’ Regierungszeit allerdings mit der Entstehung des Indo-Parthischen Königreiches Provinzen verloren gegangen zu sein. Im Jahr 38 n. Chr. verstarb Artabanos II.

Tiridates II. (ca. 35–36 n. Chr.), ein Enkel Phraates’ IV., wuchs in Rom auf. Als Artabanos II. versuchte, seinen Sohn auf den armenischen Thron zu setzen, trat der parthische Adel mit Kaiser Tiberius in Verbindung, der den Prinzen Tiridates II. nach Parthien schickte, wo dieser von dem Oberhaupt der Familie Surena in Ktesiphon zum König gekrönt wurde.92 Dieser Vorgang wirft ein Schlaglicht auf die mögliche politische Macht und den Einfluss des Adels bei einer Königswahl.93 Der Machtanspruch Artabanos’ II. war durch die Einsetzung des Gegenkönigs in Gefahr, und er griff daher mit seinen Truppen Ktesiphon an und konnte die Stadt nach längeren Kämpfen einnehmen. Tiridates II. floh nach Syrien. Von Tiridates II. sind keine Münzen bekannt.

Artabanos II. hatte zwei Söhne, Vardanes I. und Gotarzes II., zwischen denen nach dem Tod des Vaters ein Streit um den Thron entbrannte. Vardanes I. (ca. 40–45 n. Chr.) wurde anfänglich von der parthischen Oberschicht unterstützt, und Gotarzes II. floh zu den Dahern, um dort Unterstützung zu erlangen. Unter politischem Druck einigten sie sich: Vardanes I. verblieb auf dem Thron, während Gotarzes II. die Herrschaft über Hyrkanien übernahm.

Vardanes I. belagerte anschließend erfolgreich Seleukia am Tigris, das sich in den Machtkämpfen zwischen Artabanos II. und Tiridates II. für unabhängig erklärt hatte. Seine Basis war dabei das am anderen Ufer des Tigris gelegene Ktesiphon, das nun zur dauerhaften Winterresidenz ausgebaut wurde. Der Herrscher wurde um 45 n. Chr. auf der Jagd ermordet. Mit dem Tod seines Bruders Vardanes I. erlangte Gotarzes II. (ca. 40–51 n. Chr.) endgültig den Thron. Allerdings hatten es die Römer es inzwischen geschafft – auf Drängen eines Teiles des parthischen Adels –, Meherdates, einen Sohn Vonones’ I., der in Rom als Verbannter aufgewachsen war, als Gegenkönig zu etablieren. Meherdates, der von dem römischen Statthalter der Provinz Syrien, Cassius Longinus, unterstützt wurde, unterlag jedoch Gotarzes im Kampf. Gotarzes II. ließ ihn zwar am Leben, schnitt ihm aber die Ohren ab, um ihm zeitlebens die Möglichkeit zu nehmen, König zu werden.94 Gleichzeitig sollte mit dieser Tat Rom gedemütigt werden. Gotarzes II. starb im Jahr 51 n. Chr. Über Vonones II. (ca. 51 n. Chr.), der danach nur für kurze Zeit die Regierungsgeschäfte übernahm, ist nur wenig bekannt. Vermutlich hat er keine Münzen geprägt.94a