Читать книгу Otra sociedad para la locura - Carolina Alcuaz - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

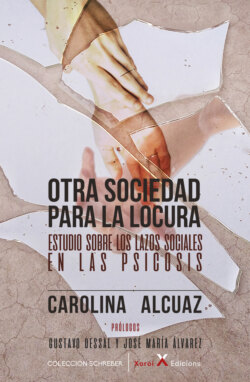

Presentación

ОглавлениеMi primer encuentro con el padecimiento mental comenzó en un hospital neuropsiquiátrico1. Allí me dediqué al tratamiento de las distintas manifestaciones del sufrimiento psíquico. Me refiero, principalmente, a las que son diagnosticadas dentro de la categoría clínica de las psicosis. La institución era conocida como «El Melchor Romero», debido al nombre de la localidad donde se encuentra; tenía dos entradas, ubicadas una enfrente de otra, separadas por una conocida avenida. Me resultaba extraño que aquella calle pudiera atravesar el hospital, como sin permiso, dividiéndolo en dos. Creo que la entrada principal debió ser aquella que conducía a una pequeña fuente decorativa y resquebrajada, siempre sin agua, detrás de la cual comenzaban a verse unas desgarbadas siluetas azules. No sé por qué el color azul fue el elegido para distinguir los uniformes de los pacientes que, por alguna razón, se habían quedado a vivir en el hospital. No recuerdo, en mis primeros años de formación clínica, que muchos profesionales hayan cuestionado esa manera de habitar el mundo. ¡Vivir en un neuropsiquiátrico!… no era un tema de debate frecuente entre colegas.

Aunque parezca increíble, la simple acción de fumar podía interrumpir, algunos minutos, la inquietante vivencia de la eternidad. Cerca de aquella fuente, los fumadores azules, se paseaban a la espera de alguien que les regalara un cigarro. Detenidos en la historia eran tan olvidados como el verdadero nombre de la institución, Doctor Alejandro Korn. Siempre me pregunté ¿por qué nuestra mente es tan porosa para el olvido? Muy pronto el análisis personal me advirtió, que algunas omisiones padecen sus consecuencias. Ese nombre, de aquel que dirigió durante veinte años la institución, había encarnado la decisión de convertirla en un lugar de tratamiento de la locura y no en su depósito. Para Alejandro Korn la laborterapia en el asilo devolvía al loco su dignidad humana. Entendí, entonces, que la pasión por su desconocimiento no podía ser más que política.

Como en cualquier hospital los pacientes realizaban distintos tratamientos. Algunos frecuentaban el Servicio de Consultorios Externos, con el apremio de resolver aquellos malestares frecuentes en los seres humanos: amorosos, laborales, familiares… Otros, invadidos por la presencia de un sufrimiento extremo, insoportable e incomprensible, veían interrumpidas sus vidas. En esa lucha contra los dolores de la existencia, el aislamiento se convertía en la pausa necesaria para poder retornar al mundo. No obstante, no todas las internaciones eran iguales. El criterio psiquiátrico basado en la evolución de la enfermedad, las dividía en: Servicio de Atención en Crisis, Salas de Agudos y Salas de Crónicos, llamados pabellones.

Era en los pabellones, donde la internación podía transformarse en un modo de vida. Conocí pacientes con veinte años de estadía. Aquellas salas llevaban los nombres de destacados y conocidos psiquiatras europeos, todos ellos estudiados en mi carrera universitaria. Paradojalmente, la historia extranjera resultaba más familiar que el nombre de Korn, aquel que había hecho de la defensa del nacionalismo su propia bandera. A la entrada de los pabellones había unas viejas cortinas, detrás de las cuales se ocultaba el destino trágico de algunas personas. Un pasillo largo separaba las dos hileras de camas donde descansaban los internados. En el comedor una larga mesa los ubicaba unos al lado de otros, pero la soledad era la atmósfera que caracterizaba el lugar. ¿Cómo se puede estar tan juntos y tan distantes a la vez? Las salas de pacientes se sucedían unas tras otras a lo largo de un predio que las perdía en el horizonte. Jamás conocí la última sala. En las noches de guardia, la oscuridad de las urgencias obligaba a trasladarse a pie hasta los pabellones. Debo confesar que la arquitectura del lugar siempre me ocasionó una sensación inquietante. No tuve la misma impresión años después cuando asistí, para continuar mi formación, a otro asilo2. Quizás porque allí las calles laberínticas, que conducían de un servicio a otro, tenían nombres de escritores y poetas. O tal vez, pienso ahora, porque los muros de dicha institución estaban mejor definidos.

Mis primeros pacientes no fueron casos fáciles. Recuerdo que Miguel caminó trescientos kilómetros, semidesnudo, hasta llegar a la guardia del hospital un treinta y uno de diciembre. La necesidad imperiosa de testimoniar sobre su gran sufrimiento no dio lugar a ningún cansancio físico. Otra persona, en su lugar, hubiera desfallecido en el intento. En cambio a Juan lo trajo, muy a su pesar, la policía. Tras varios días de reclamar sin éxito, a una conocida empresa de cervecería donde trabajaba, por los perjuicios sufridos, arrojó botellas hasta hacerlas estallar contra sus muros. Tomás también sufrió conflictos laborales. Sus compañeros se burlaban de él y hacían comentarios por lo bajo sobre su condición sexual. Harto de estas insinuaciones agrede a su jefe, principal implicado en la trama del complot. Por el contrario, Pablo tenía otra clase de problemas. Estaba enamorado, pero enloquecidamente enamorado. Una madrugada caminó por los techos del vecindario y entró por la ventana de la habitación de su amada en un intento más por declararle su sentimiento. En el silencio de la noche hizo escuchar la melodía del piano familiar que despertó a todos. Otra mujer, llamada Celina, nunca se sacaba sus guantes blancos porque hacerlo la pondría en contacto con la contaminación mundial. Alojada en el último piso de un edificio antiguo fue denunciada por haber provocado una inundación con sus rituales de limpieza. A diferencia de Celina, Marta había enviudado hacía poco y la habían encontrado en la calle, muy agitada y gritando ¡Ayuda! Mónica pensó que era culpable de una falta grave y que el diablo la castigaría anticipando en imágenes cómo ardería en el infierno. En cambio, Pedro, no podía explicar por qué hacía dos meses yacía en una cama.

Podría mencionar muchos más ejemplos de las formas en que el mundo se vuelve insoportable para alguien. Sin embargo, prefiero subrayar cómo cada una de esas personas demostró ser responsable de la búsqueda de una respuesta que alivie. Es así como la concepción deshumanizante del malestar, que impregnaba las paredes del lugar y sus tratamientos, no me impidió reconocer la dignidad de aquellas soluciones. Algunas atenuaban el dolor y otras permitían también reinsertarse en la existencia. Muchos volvieron así a trabajar, amar o estudiar. Lejos del escándalo social, que muchas veces acompaña a la locura, las llamadas psicosis eran para mí un aprendizaje en el plano ético. Me dejé captar, entonces, por los efectos de enseñanza de los pacientes, y aprendí que no solo había condiciones para enloquecer sino también para recuperarse. Ambas comprometían el lazo con los otros. Solo hacía falta predisponerse a escuchar. Quizás el descreimiento, sostenido por muchos, en la posibilidad de curación ocultaba la falta de propuestas en el terreno terapéutico y explicaba la existencia de tantos pabellones. El diagnóstico de psicosis, otorgado al paciente y a su familia, auguraba un futuro dramático, más invadido de imposibilidades que de oportunidades. Así, la concepción deficitaria de la locura, inseparable de la vieja idea de peligrosidad, confundía lo crónico de la enfermedad con el efecto de cronicidad maliciosa del asilo.

Ni partidaria del asistencialismo ni de la comprensión, más afín a las ideas de rehabilitación, reinserción e inclusión social, mis años de formación profesional estuvieron destinados a entender ¿qué nos permite sostener la relación con los otros? De este modo comenzó mi dedicación al tema que culmina, veintitrés años después, con la escritura de este libro sobre los lazos sociales en las psicosis.

Carolina Alcuaz