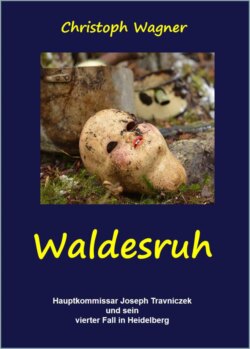

Читать книгу Waldesruh - Christoph Wagner - Страница 9

Sonntag, 28. Dezember 2014 2

ОглавлениеWie ein Leichentuch hatte sich der Schnee über das kleine Dorf Waldesruh1 gebreitet und jedes Geräusch erstickt. Nebelschwaden verwischten die Konturen der Häuser. Das Licht des Tages hatte sich noch nicht gegen die Morgendämmerung durchsetzen können, obwohl es schon bald zehn Uhr war.

Vom Schnee gedämpft erklang die kleinste der Glocken vom Turm der für das Dorf viel zu großen Kirche, denn drinnen wurde gerade das Vaterunser gebetet. Als die Glocke langsam ausschwang, drang ein wenig von dem strahlenden Orgelklang nach draußen, der die Gemeinde bei dem alten Weihnachtslied „O du fröhliche“ begleitete an diesem nachweihnachtlichen Sonntag.

Vom hinteren Teil des Dorfes, wo das Steinachtal ziemlich schmal wurde, kam mit schleppendem Gang eine merkwürdig anmutende menschliche Gestalt die Straße herunter, groß, hager, in einen dicken dunklen Wintermantel gehüllt, die langen grau gelockten Haare trotz einer Pelzmütze vom Nordostwind zerzaust, unter dem linken Arm ein großes, flaches Paket. Man hätte meinen können, hier käme ein Bote aus einem unbekannten, fernen Land.

Er schien auf die „Jägerstube“ zuzusteuern, dem einzigen Lokal im Dorf, das gegenüber der Kirche lag. Dort würde gleich nach dem Gottesdienst der traditionelle Sonntagsstammtisch beginnen. Hier trafen sich jede Woche die Männer, die sich für wichtig genug hielten, die Geschicke des Ortes zu lenken. Dass sich an diesem Stammtisch nur die Männer trafen, war schon seit Urzeiten so und keine Frau im Dorf wäre je – zumindest nicht öffentlich – auf die Idee gekommen, das in Frage zu stellen. So war das eben in Waldesruh. Die Zeiten schienen über das Dorf hinweggegangen zu sein.

Der Gastraum der „Jägerstube“ war mit dunklem Holz getäfelt. Die Wände zierten mannigfaltige Geweihe, vom kleinen Rehbock bis zum mächtigen Sechzehnender. An den Scheiben der niedrigen Fenster hatten sich bizarre Eisblumen gebildet, die mit den weinroten Gardinen in eine Art Dialog zu treten schienen. Tannenzweige, in kleine Blumentöpfe gesteckt, verstellten den freien Blick nach draußen auf die tiefverschneite Dorfstraße. Auf den Tischen brannten Kerzen in zierlichen dreiarmigen Leuchtern, und aus zwei kleinen Lautsprechern über der Theke tönten dezent von einem Kinderchor gesungene Weihnachtslieder.

Die wenigen Pensionsgäste hatten längst ihr Frühstück beendet. Die Wirtsfrau, Brigitte Gerster, räumte das Geschirr von den Tischen und baute dann das Buffet ab. Sie war schlank, trug einen enganliegenden blauen Jeansanzug und eine weiße Bluse mit einem roten, weiß gepunkteten Halstuch und wirkte mit ihren langen blondgelockten Haaren auf den ersten Blick jugendlich attraktiv. Doch ihr vollkommen verhärmtes, von Falten durchzogenes Gesicht schien eher einer alten Frau zu gehören, die schon zu viel Unglück erlebt hatte, um sich noch über irgendetwas freuen zu können.

Da wurde der schwere Vorhang am Windfang zur Seite geschoben und die Gestalt mit dem flachen Paket unter dem Arm trat in den Gastraum. Es war der Kunstmaler Pietro Mostacci. Er hatte sich vor mehr als dreißig Jahren das letzte Haus vor dem hinteren Ortsausgang gekauft und später ein riesiges gläsernes Atelier anbauen lassen, in dem er fast ständig arbeitete. In aller Ruhe klopfte er sich den Schnee aus der Kleidung, zog den Mantel aus, hängte ihn an die Garderobe und schob Wollschal und Pelzmütze in einen der Ärmel. Das Paket lehnte er an die Wand und versuchte vergeblich, mit seinen großen knochigen Händen Ordnung in seine strähnigen Haare zu bringen.

Als er Brigitte Gerster sah, hellte sich sein müde wirkendes Gesicht schlagartig auf. „Hallo Gittelein, bin ich mal wieder der Erste?“, fragte er, obwohl sonst noch niemand im Raum war.

Die Wirtin, die gerade die letzten fast leer gegessenen Wurst- und Käseplatten in die Küche tragen wollte, drehte sich um und schenkte ihm ein leicht spöttisches Lächeln.

„Ach Pietro, siehst du sonst noch jemanden?“

Der Maler tat, als müsste er sich umsehen, richtete sich zu ganzer Größe auf und sah sie mit glänzenden Augen verlangend an.

„Ich bin glücklich, dass noch niemand sonst da ist. Ein Moment mit dir allein versüßt mir den ganzen Tag.“

„Quatschkopf!“

Er näherte sich ihr.

„Warum so abweisend? Brigitte, du bist die schönste Frau im Dorf. Wenn Michelangelo dich gesehen hätte, sofort hätte er dich malen wollen, als Venus.“

Jetzt wurde die Wirtin ärgerlich.

„Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Ich weiß ganz genau, wie beschissen ich aussehe.“

Aber der Maler ließ das nicht gelten.

„Nein, nein, du siehst nur traurig aus, weil … weil du unglücklich bist.“

„Ja, und du weißt auch, warum.“

„Ach Gittelein, das Leben ist zu kurz, um sich ewig über die Vergangenheit zu grämen. Du musst lernen zu vergessen.“

„Das kann ich nicht – nie und nimmer.“

„Doch, du kannst, du musst nur wollen, du darfst dich nicht mehr dagegen wehren. Lass mich dir helfen.“ Er legte ihr eine Hand sanft auf die Schulter und sah unverhohlen lüstern auf ihre vollen Brüste, die sich deutlich unter der Bluse abzeichneten.

„He, he, lass das gefälligst, du alter Schürzenjäger!“, tönte da eine metallische Tenorstimme. „Muss ich dir erst Hausverbot erteilen, damit du aufhörst, meine Frau anzubaggern?“ Egon Gerster, der Wirt, dessen Bauchumfang verriet, wie gern er bei seinen Gästen mittrank, war aus der Küche gekommen.

„Egon, beschwer dich nicht“, entgegnete Mostacci lachend. „Du musst deine Frau eben glücklich machen, dann brauchst du keine Angst vor Nebenbuhlern zu haben.“

Er wandte sich zum Stammtisch um und sang leise vor sich hin: „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist2.“ Einem sensiblen Zuhörer wäre das Melancholische in seiner Stimme aufgefallen. Pietro Mostacci musste den Dorfclown geben, wann immer er mit seinen Mitbürgern zusammenkam. Er hätte es nie ertragen, wenn die Menschen, für die er eigentlich nur Verachtung empfand, gemerkt hätten, wie es tatsächlich in ihm aussah.

Da hörte man von draußen lautes Stimmengewirr. Der Gottesdienst war zu Ende und erstaunlich viele Menschen strömten aus der Kirche. Waldesruh hatte gerade einmal hundertvierzig Einwohner. Doch als Waldesruher ging man eben in seine Kirche, wenn hier einmal im Monat Gottesdienst gefeiert wurde. Das gehörte zum guten Ton. Schließlich war sie ein echtes Juwel und der ganze Stolz der Dorfbewohner. Mit ihrem höchst ungewöhnlichen Grundriss, einer Halbrotunde mit recht flachem Halbkegeldach, ihren rötlich leuchtenden Wänden aus naturbelassenem Buntsandstein, dem hoch aufragenden viergeschossigen Turm mit spitzem Helm, gekrönt von einem großen goldenen Kreuz3 war ihr schon vor langer Zeit überregionale kunsthistorische Bedeutung bescheinigt worden. Dennoch hatten die Dorfbewohner jahrelang darum kämpfen müssen, dass hier wenigstens einmal im Monat wieder Gottesdienst gefeiert werden konnte.

Erneut bewegten sich die Vorhänge am Windfang, und als Nächster der „wichtigen Männer von Waldesruh“ trat Dr. Engelbert Wollzogen ein, der in Wilhelmsfeld* eine gutgehende Arztpraxis hatte. Der Doktor war eine stattliche Erscheinung. Das beeindruckend volle, nach hinten gekämmte weiße Haar, stechend blickende Augen und eine große, gebogene Nase verliehen dem Mittsechziger die kalte Majestät eines Steinadlers.

Er gab dem Nächsten die Klinke in die Hand, Edwin Jauerneck, Studienrat für Biologie und Chemie am Helmholtz-Gymnasium in Heidelberg. Die Augen des recht schmächtigen Mannes wanderten sofort unruhig durch den Raum, als fürchtete er Gefahren, die es rechtzeitig zu erkennen galt. Vor einigen Jahren – er war da gerade fünfunddreißig Jahre alt – wurde er zum Ortsvorsteher gewählt, nicht etwa, weil jemand von seiner Eignung für das Amt überzeugt gewesen wäre, sondern weil alle sicher waren, dass er ihre privaten Interessen nicht stören würde.

Die vier Männer setzten sich an den Stammtisch und Brigitte Gerster servierte jedem ein Pils. Nur Mostacci bestand auf seinem geliebten Valpolicella.

Dr. Wollzogens Augen funkelten erregt. Er musste erst einmal etwas loswerden.

„Also, es ist jedes Mal das Gleiche. Immer wenn dieser linke Jungspund von Vikar predigt, wird’s unerfreulich.“

Jauerneck sah missbilligend in sein Bierglas, ohne ihm aber zu widersprechen.

„Er kann einfach das Politisieren nicht lassen.“

„Hat der Oberkirchenrat ihm immer noch nicht klargemacht, dass er hier das Wort Gottes zu verkündigen hat und keine politische Propaganda?“, ereiferte sich der Wirt. „Was war es denn diesmal?“

„Ach, er meint, wir müssten alle Asylanten und Flüchtlinge willkommen heißen, dürften niemandem unterstellen, er wolle nur unser Geld. Das sei unsere elementare Christenpflicht.“

„Was hat das denn mit Religion zu tun?“, tönte es von der Eingangstür her. Sigismund Mampel, der seit acht Jahren pensionierte Kriminalkommissar, dessen dunkelrote Nase verriet, dass er immer dabei war, wenn es etwas zu trinken gab, übrigens auch schon vor seiner Pensionierung, war gerade hereingekommen. Er hatte zwar nur zum Teil hören können, was Dr. Wollzogen gesagt hatte, meinte aber trotzdem sofort mitreden zu müssen.

„Das hat er umständlich begründet“, erklärte Dr. Wollzogen weiter.

„Nämlich?“

„Er hat da irgendeine alte Geschichte ausgegraben, die angeblich von Jesus stammt: Man habe eine Frau wegen Ehebruchs steinigen wollen. Da sei Jesus gekommen und habe gesagt: ‚Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.‘ Ich glaube nicht, dass das wirklich so in der Bibel steht. Der manipuliert doch die Heilige Schrift, wie er es gerade braucht.“

„Nein“, schaltete sich Jauerneck ein. Er versuchte zwar meist, Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, aber das ging ihm doch zu weit. „Diese Geschichte steht so im Neuen Testament: Johannes 8, Vers 7.“

„Also, jetzt verteidigt der den auch noch!“, schimpfte Mampel sofort wieder.

Inzwischen waren noch zwei weitere „wichtige Männer von Waldesruh“ gekommen: Ferdinand Brinkmann, als Elektroinstallateur der einzige Handwerksmeister im Ort, und Eberhard Kurz, der mit Abstand Jüngste in der Runde, der erst seit eineinhalb Jahren hier wohnte.

„Auf jeden Fall werde ich nachher noch mit Adalbert reden“, fuhr Dr. Wollzogen unbeirrt fort. „Sein Vater soll sich mal bei der Kirchenleitung beschweren, dann ist der Spuk sicher bald vorbei.“

Die Wirtin brachte ein Tablett mit sieben wohlgefüllten Schnapsgläsern.

„Also, bevor ihr euch hier noch die Köpfe heiß redet, etwas zum Abkühlen.“

Die Männer ließen sich nicht zweimal bitten, griffen, mit Ausnahme von Mostacci, begierig nach den Gläsern und leerten sie in einem Zug. Das half fürs Erste.

Da teilten sich wieder die Vorhänge am Windfang und die Runde verstummte wie eine ungezogene Schulklasse, wenn plötzlich der Direktor in der Tür steht. Adalbert und Waldemar Schittenhelm waren gekommen, Sohn und Neffe des einflussreichen Fabrikanten Ansgar Schittenhelm, der oberhalb des Dorfes eine palastartige Villa bewohnte. Beide waren um die vierzig und man hätte sie auf den ersten Blick für Zwillinge halten können.

Erwartungsvolle Blicke waren auf die beiden gerichtet, als sie zum Stammtisch traten. Mostacci griff jedoch genau in diesem Moment nach seinem Weinglas, nahm einen großen Schluck, rülpste behaglich und meinte: „Ich kann euch Biertrinker überhaupt nicht verstehen.“

Die Anderen warfen ihm abschätzige Blicke zu. Etwas irritiert nahmen die Schittenhelms Platz und Adalbert, der ein Glasauge hatte, das seinen ohnehin arroganten Gesichtsausdruck noch unangenehmer machte, schickte sich an, den offiziellen Teil der Zusammenkunft zu eröffnen.

„Guten Tag allerseits“, begann er in amtlichem, Distanz schaffendem Ton. „Wir haben heute etwas äußerst Wichtiges zu besprechen. Es wird für das weitere gedeihliche Zusammenleben unserer Dorfgemeinschaft entscheidend sein …“

„Tschuldigung“, unterbrach ihn der Maler. „Ich muss mal eben ganz dringend für kleine Jungs.“

„Kann das nicht warten?“, schimpfte der pensionierte Kriminalkommissar. „Wir wollen endlich anfangen.“

„Nein, kann es nicht“, erwiderte Mostacci grinsend und stand auf. Er schlurfte in Richtung Stilles Örtchen, drehte sich aber noch einmal um. „Fangt ruhig schon mal an, ich weiß eh, worum es geht.“

Adalbert Schittenhelm sah seinen Cousin fragend an. Der zuckte nur leicht mit den Achseln.

„Also, dann“, hob Adalbert Schittenhelm, etwas verunsichert, erneut an, „zur Sache: Er – kommt – zurück.“

Betroffenes Schweigen in der Runde. Nur Eberhard Kurz machte ein dümmliches Gesicht. Er wohnte noch nicht lange genug in Waldesruh, um zu wissen, was das bedeutete.

„Meinst du damit etwa“, unterbrach der Wirt als Erster die Stille ehrlich entrüstet, „dieser verdammte Mordbube will tatsächlich wieder hier leben, mitten unter uns?“

„Ja, man sollte es nicht glauben, dass er sich das traut“, sagte jetzt Waldemar Schittenhelm.

„Bist du da ganz sicher?“, wollte Dr. Wollzogen wissen.

„Ja, als Anwalt habe ich da meine zuverlässigen Quellen“, entgegnete Waldemar.

„Dann erzähl jetzt allen, was du über unseren Frauenmörder erfahren hast“, forderte sein Cousin ihn auf.

„Also, das Schwein hat ja jetzt seine zehn Jahre abgesessen. Behauptet aber nach wie vor, er sei unschuldig …“

„Das nehme ich ihm am meisten übel“, fuhr Brinkmann dazwischen und schlug mit der Faust auf den Tisch, dass die Gläser klirrten. „Wenn er wenigstens zu seiner Tat gestanden hätte! Wie furchtbar muss das für die armen Eltern sein. Sie haben nicht mal ein Grab, wo sie ihre Berit betrauern können. Und mit diesem Halunken sollen wir jetzt wieder zusammenleben? Das geht gar nicht!“

Mostacci war inzwischen wieder in die Tischrunde zurückgekehrt, hatte sich auf seinem Stuhl zurückgelehnt und mit einem Zug sein Weinglas geleert. Jauerneck sah ganz beiläufig zu ihm hin und bemerkte, wie das Gesicht des Malers während Brinkmanns Statement plötzlich erstarrte. Hatte das mit diesen Ereignissen zu tun? Wusste der Maler etwa Dinge, von denen sie alle keine Ahnung hatten?

„Natürlich hast du recht“, fuhr Waldemar indessen fort. „Aber hört erst einmal weiter. Am zweiten Januar wird er entlassen. Ich habe mich kundig gemacht. Als Adresse hat er hier sein Elternhaus angegeben.“

„Unerhört! Was denkt der sich eigentlich?“, riefen die Männer durcheinander.

„Ich versteh das ja auch nicht“, sagte jetzt Jauerneck in verbindlichem Ton, erkennbar bemüht, die Wogen zu glätten. „Ich habe so oft auf den alten Maurischat eingeredet, es wäre doch für alle Beteiligten …“

„Das hätten Sie sich schenken können“, platzte Sigismund Mampel dazwischen. „Verlorene Liebesmüh bei diesem Flüchtlingspack, wenn Sie mich fragen.“

„Das geht aber jetzt wirklich zu weit, Herr Mampel“, entgegnete Jauerneck erbost. „Das kann so nicht …“

„Nichts da, man wird doch noch die Wahrheit sagen dürfen!“ Mampel war so außer sich, dass einzelne Speicheltröpfchen noch den Wirt trafen, der ihm genau gegenübersaß. „Der ganz alte Maurischat hat sich damals hier einfach breitgemacht. Nichts hatte der hier zu suchen. Hätte sich eben mit den Russen vertragen sollen! Dann reißt der sich auch noch das Haus von Handke einfach unter den Nagel. Damit hat doch alles angefangen!“

„Was heißt hier ‚unter den Nagel gerissen‘?“ Jauerneck stieg die Zornesröte ins Gesicht und seine Hände zitterten. „Die Amerikaner haben es ihm als Ostpreußenflüchtling zugeteilt.“

„Ja, nachdem sie Handke einfach so über den Haufen geschossen haben!“

„Mann, Mampel, Sie sind ja jetzt schon besoffen! …“

„Schluss jetzt!“, schrie Dr. Wollzogen sie an wie zwei streitende Schuljungen. „Hört endlich mit den ollen Kamellen auf! Das ist alles siebzig Jahre her, das führt doch jetzt nicht weiter. Irgendwann muss doch mal Schluss sein mit dem alten Mist!“

Einen Moment war es still am Tisch.

„Also“, fuhr der Doktor dann fort, „versuchen wir’s doch mal ganz ruhig und sachlich. Wir haben jetzt folgendes Problem: Wolfgang Maurischat kommt zurück. Das wollen wir alle nicht. Wie können wir das verhindern? Waldemar, du bist der Anwalt. Haben wir irgendeine rechtliche Handhabe?“

Waldemar Schittenhelm antwortete nicht sofort, denn er sah, dass der Vorhang am Windfang gerade wieder zur Seite geschoben wurde und ein Mann mittleren Alters, klein, aber kräftig, mit schwarzen, bürstenmäßig geschnittenen Haaren, die Gaststube betrat. Er hängte seine Winterjacke an die Garderobe, nahm die dort liegende Wochenendausgabe des Heidelberger Tagesanzeigers zur Hand und setzte sich in die Ecke des Raumes, die vom Stammtisch am weitesten entfernt war. Die Wirtin brachte ihm, ohne dass er etwas sagen musste, einen Kaffee.

„Der Alte schickt mal wieder seinen Spion“, murmelte Dr. Wollzogen in seinen Bart.

Adalbert Schittenhelm machte eine wegwerfende Handbewegung, als wollte er eine lästige Fliege vertreiben, und forderte seinen Cousin auf weiterzumachen.

„Rechtlich können wir gar nichts machen“, begann Waldemar Schittenhelm sehr viel leiser als vorher. „Wolfgang hat seine Strafe abgesessen, bis auf den letzten Tag. Eine vorzeitige Entlassung hatte er sich selbst verscherzt, da er sich fortgesetzt geweigert hat zu gestehen. Der kann jetzt wohnen, wo er will.“

„Was sind das denn für Gesetze!“, ereiferte sich Brinkmann wieder lautstark.

„Nicht so laut“, raunte Dr. Wollzogen ihm zu. Doch Brinkmann hörte nicht auf ihn.

„Ja, sollen wir denn mit einem Sittlichkeitsverbrecher in der Nachbarschaft leben? So einer macht doch einfach weiter. Ich hab schließlich drei minderjährige Töchter. Wer schützt die dann?“

„Das interessiert doch keinen von denen da oben“, erklärte Waldemar mit der Attitüde eines Volkstribuns. „Menschenrechte gelten in unserer sogenannten freiheitlichen Demokratie immer nur für die Täter. So ist das hier. Wolfgang ist ja gar nicht als Vergewaltiger verurteilt worden, sondern ‚nur‘ wegen Totschlags. Als guter Demokrat hat man den nach zehn Jahren Freiheitsstrafe einfach wieder in die Gemeinschaft aufzunehmen, als wäre gar nichts gewesen. Wir müssen ja noch froh sein, dass er damals nicht mangels Beweisen freigesprochen wurde. Das haben die exzellenten Ermittlungen von unserm lieben Herrn Mampel ja gottlob verhindert. Ich sag euch: Darüber nachzudenken, wie wir ihn auf legalem Weg loswerden können, ist Zeitverschwendung. Da läuft nichts. Nicht in diesem Staat.“

„Also, entschuldigen Sie bitte“, meldete sich Eberhard Kurz etwas schüchtern zu Wort. „Vielleicht mache ich die Sache jetzt ja unnötig kompliziert.“

„Das fürchte ich“, brummte Mampel vor sich hin.

„Ist es denn nicht denkbar, dass dieser Maurischat tatsächlich unschuldig ist? Ich meine, schließlich …“

„Nein, nicht noch einmal, damit sind wir schon lange durch!“, fielen die Anderen geradezu über ihn her.

„Ich mein ja nur, man hat schließlich keine Leiche gefunden, soviel ich weiß.“

„Junger Mann“, versuchte Dr. Wollzogen die Gemüter wieder zu beruhigen. „Ich versteh Sie ja, Sie waren damals noch nicht in unserem Dorf. Glauben Sie mir, dieses Thema ist erledigt. Polizei und Gericht haben wirklich alles und nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Die Indizien waren erdrückend. Das wollen wir jetzt nicht noch einmal aufwärmen. Wenn Sie mehr wissen wollen, erzähl ich Ihnen das gerne mal unter vier Augen im Detail.“

„Aber ... warum kommt er dann hierher zurück? Das macht doch keinen Sinn“, brachte Kurz verwundert vor.

„Ja, da haben Sie natürlich recht“, erwiderte Jauerneck seufzend. „Das wüsste ich auch gern.“

„Reden wir doch nicht weiter um den heißen Brei herum“, ergriff jetzt wieder Adalbert Schittenhelm das Wort und versuchte, seiner Chefrolle gerecht zu werden. „Wenn Waldemar sagt, rechtlich ist da nichts zu machen, dann muss es eben anders gehen.“

„Wie anders?“, fragte Gerster. „Meinst du – so?“ Und er deutete mit einer Geste Erhängen an.

„Man muss doch nicht gleich zum Äußersten greifen“, entgegnete Adalbert Schittenhelm lächelnd. „Nein, ich mache mir an dem doch nicht auch noch die Finger schmutzig. Nein, nein, wir werden ihm mit abgestuften Aktionen hier das Leben so zur Hölle machen, dass er über kurz oder lang von alleine geht.“

Hinter seiner Zeitung verborgen machte sich der „Spion“ immer wieder Notizen.

„Ich hätte da ‘ne Idee“, schaltete sich überraschend Mostacci ein und setzte sein bekanntes Clownslächeln auf. „Wir sollen ihn wieder in unsere Dorfgemeinschaft aufnehmen. Also tun wir, was der Staat von uns verlangt. Sind wir also freundlich zu ihm und machen wir ihm ein Begrüßungsgeschenk.“

Die Männer murmelten aufgeregt durcheinander. „Was soll das denn jetzt? Unser Maler spinnt mal wieder. Schenken sollen wir dem noch was?“

„Doch nicht gleich so aufgebracht“, beschwichtigte Mostacci. „Wir dürfen uns doch nicht die gute Laune verderben lassen. Wartet’s einfach mal ab. Ich bin sicher, mein Vorschlag wird euch hellauf begeistern.“ Er stand auf. „Waldemar, ich hab auch meine Quellen. Die sind besser als deine, denn ich weiß schon seit Monaten, dass er zurückkommt. Da hab ich sicherheitshalber schon mal was vorbereitet.“

Er ging langsam, mit betont schlaksigen Bewegungen zur Garderobe und griff nach seinem Paket. Er hob es auf, sah es von allen Seiten prüfend an, als wüsste er selbst nicht, was es enthielt.

„Jetzt ratet mal, was ich da habe.“

„Der macht’s mal wieder spannend“, meinte Dr. Wollzogen ungeduldig.

„Bühnenreif wie immer“, kommentierte Jauerneck aufmunternd.

„Na, wahrscheinlich hat er wieder etwas gemalt“, spottete Mampel. „Was Anderes kann er ja nicht.“

Mostacci kam zurück, legte das Paket auf den Tisch, sah es noch mal von allen Seiten an, strich beinahe liebevoll darüber, ehe er begann, die aufwendige Verpackung genüsslich und umständlich zu entfernen. Das dauerte natürlich viel länger als eigentlich nötig. Die Männer sahen ihm dabei gebannt zu. Er hatte sie gepackt und genoss es sichtlich, im Mittelpunkt zu stehen. Das erlebte er viel zu selten und brauchte es doch so sehr.

„Geduld, Geduld, gleich haben wir’s.“

Schließlich enthüllte er ein Bild, etwa 50 auf 70 cm groß, in einem einfachen Holzrahmen. Er hielt es hoch in der sicheren Erwartung allseitiger Wertschätzung. Die Runde war sprachlos.

Zu sehen war das Porträt einer schönen jungen Blondine, dahinter eine Teufelsgestalt mit furchteinflößender Fratze, die ein langes Messer so an die Kehle der Frau führte, dass man den weiteren Ablauf tatsächlich zu sehen glaubte. Die Männer konnten die Gesichter eindeutig zuordnen: Der Teufel – das war ohne jeden Zweifel Wolfgang Maurischat. Die Frau war keine andere als Berit Ehlers, die Wolfgang vor zwölf Jahren – damals war sie sechzehn – ermordet hatte.

Sogleich Bravorufe und Beifall. Alle standen auf, auch der „Spion“ in der hinteren Ecke. Er hatte die Zeitung weggelegt und wollte genau sehen, was da am Stammtisch passierte.

„Alle Achtung, Mostacci!“, tönte Mampel laut los. Die Männer stießen heftig ihre Biergläser zusammen. „Und dazu schreiben wir ihm noch einen Brief!“, forderte Brinkmann großmäulig. „Wir schreiben, dass wir ihn ganz herzlich wieder unter uns begrüßen. Jawoll, und das ganze Dorf unterschreibt!“

Und er begann zu grölen: „Hoch soll er leben, hoch soll er leben, …“

Die Anderen fielen ein, nicht sehr intonationssicher, dafür laut und martialisch. Das klang ganz anders als vorher in der Kirche.