Читать книгу Hieronymus - Heinrich Schlange-Schöningen - Страница 20

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Ein antikes Studentenleben

ОглавлениеHieronymus selbst malt seine Studienzeit in Rom an den wenigen Stellen, an denen er sich dieser Jahre erinnert, in düsteren Farben. Ähnlich, wie Augustinus im Rückblick auf seine Jugend die Sündhaftigkeit seines früheren Lebens beklagt, bekennt auch Hieronymus, nachdem er die Entscheidung für ein asketisches Leben getroffen hat, früher in Rom allen unsittlich-sinnlichen Versuchungen erlegen zu sein, mit denen die Jugend auf Abwege gelockt und ihr das Geld aus der Tasche gezogen werden konnte. Für den jungen Mann aus reichem Hause gab es am Tiber viel zu erleben, was sich nicht recht mit der religiösen Unterweisung vertrug, mit der er gleichzeitig als Katechumene auf seine Taufe vorbereitet wurde. Und so tadelt er sich später heftig, als er in den frühen siebziger Jahren die ersten seiner überlieferten Briefe schreibt, auch an Freunde, die mit ihm gemeinsam in Rom studiert hatten, oder noch in den achtziger Jahren, als er Eustochium vor Augen führen will, welchen teuflischen Angriffen seiner Begierden er noch während des Aufenthalts in der Wüste von Chalkis ausgesetzt gewesen sei.

„Noch habe ich nicht angefangen, die Lockungen des früheren Wohllebens von mir zu weisen, habe von den Sünden noch nicht abgelassen“, so schreibt er 374 in Antiochia an den Abt Theodosius voller Verzweiflung darüber, nicht mutig genug für den Schritt zum asketischen Leben zu sein.83 Und zur gleichen Zeit sieht er sich in einem anderen Brief nur mehr „als Staub und armseliges Häufchen Erde, zu Lebzeiten schon Asche, […] mit allem Schmutz der Sünde behaftet, […] im Grab der Sünden liegend“.84 Die Freunde in Aquileia, die sich um die Schwester kümmern sollen, werden an den „schlüpfrigen Weg der Jugend“ erinnert, auf dem Hieronymus selbst ausgerutscht sei,85 und worin eigentlich der jugendliche „Schiffbruch“ bestanden hat, von dem Hieronymus später einmal spricht,86 das wird am anschaulichsten in einem Kapitel des langen Mahnschreibens an Eustochium ausgemalt, in dem von den „Vergnügungsstätten in Rom“ mit den „Tänzen der Mädchen“, der dadurch hervorgerufenen „Glut der Begierde“ und dem „Feuer der Sinnlichkeit“ als Bildern und Erinnerungen die Rede ist, mit denen der Teufel den armen Hieronymus in seiner Wüsteneinsamkeit quält.87

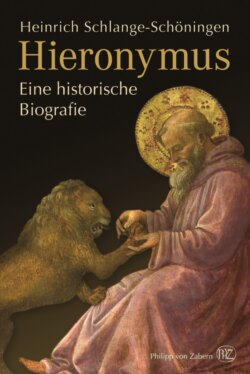

Die Versuchung des Heiligen Hieronymus. Gemälde von Francisco de Zurbarán (1598–1664) im Hieronymitenkloster in Guadalup.

Dass das Studentenleben in Rom wohl tatsächlich recht vergnüglich war, geht aus dem Schulgesetz des Kaisers Valentinian I. hervor, der im Jahr 370 Anweisungen erließ, wie die Studenten in Rom kontrolliert werden sollten.88 Der leitende Beamte sollte dafür sorgen, dass sich die Studenten bei ihren Zusammenkünften manierlich aufführten; auch sollten sie sich nicht ständig mit Spielen und Gelagen unterhalten. Nur wer ordentlich studierte, sollte sich bis zum Alter von zwanzig Jahren in Rom aufhalten dürfen, während besonders auffällige Studenten einer öffentlichen Prügelstrafe unterzogen, danach auf die Schiffe verbracht und nach Hause zurücktransportiert werden sollten. Viele der Studenten in Rom stammten dem Gesetz zufolge aus den Provinzen außerhalb Italiens; Afrika wird ausdrücklich genannt.

Neben den vielen Klagen über seine Verfehlungen steht im Werk des Hieronymus nur ein einziger Abschnitt, in dem er religiöse Impressionen anführt, die er während seiner Studienjahre in Rom empfangen hat:

„Als ich in meiner Jugendzeit in Rom studierte, da pflegte ich mit meinen Altersgenossen an den Sonntagen zu den Gräbern der Apostel und Märtyrer zu gehen und oft auch in die unterirdischen Räume herabzusteigen, die in die Erde gegraben sind und an deren beiden Seiten sich Grabkammern befinden. Und es ist dort so dunkel, dass das Psalmenwort erfüllt wird: ‚Es werden die Lebenden in die Unterwelt herabsteigen‘, und selten kommt das Licht von oben herab, um den Schrecken vor den Schatten zu mildern.“89

Die sonntäglichen Besuche in den Katakomben, die der Öffentlichkeit schon damals zugänglich waren und die wenig später unter dem Papst Damasus neu ausgeschmückt wurden, unternahm Hieronymus mit Kommilitonen, von denen einige auch namentlich bekannt sind.90 Sein ältester Freund war der bereits erwähnte Bonosus, der wie Hieronymus aus Stridon stammte. Die beiden Familien scheinen eng befreundet gewesen zu sein, denn Hieronymus und Bonosus wurden „vom zarten Kindesalter an bis zur Blüte der Jünglingsjahre“ gemeinsam erzogen, „an der Brust der gleichen Amme genährt und von den gleichen Wärtern auf den Arm genommen“.91 Nach dem Studium in Rom sollten die beiden gemeinsam nach Trier ziehen und gemeinsam in Gallien die Entscheidung treffen, sich einem asketischen Leben zu weihen. Vielleicht noch enger war das Verhältnis zu Rufin, der aus der kleinen, bei Aquileia gelegenen Stadt Concordia stammte und später ebenfalls Mönch wurde.92 Mit ihm wechselte Hieronymus über Jahrzehnte freundschaftliche Briefe, bis dann durch den Streit um Origenes aus der herzlichen Freundschaft eine heftige Feindschaft wurde. Kennengelernt hatten sich die beiden Männer wohl während ihrer Studienzeit in Rom, wo zahlreiche Kinder aus wohlhabenden Familien den Unterricht bei Victorinus, Donatus und ihren Kollegen besuchten.93

Bonosus und Rufin waren wie Hieronymus christlich erzogen worden. Alle drei müssen während ihrer Jugend getauft worden sein, bevor sie einige Jahre später als junge Männer Mönche wurden. Erinnert man sich daran, dass Augustinus die Taufe des Rhetors Victorinus als großes öffentliches Ereignis darstellt, oder auch daran, dass Augustinus selbst mehr als die Hälfte seiner „Bekenntnisse“ dafür verwendet, dem Leser den verschlungenen gottgeführten Weg zu schildern, der ihn zum christlichen Glauben geführt hat, und dass seine Bekehrung in Mailand und die anschließende Taufe durch den Bischof Ambrosius den Höhepunkt dieser ‚Autobiographie‘ darstellen, dann nimmt man mit Verwunderung zur Kenntnis, dass Hieronymus seinerseits kaum etwas über seine Taufe sagt. Sie ist, wie aus seinen Briefen hervorgeht, in Rom erfolgt.94 Aber die Taufe erscheint in keiner Weise als ein herausragendes, für den weiteren Lebenslauf entscheidendes Ereignis. In einem der Briefe, die er in den siebziger Jahren aus der Wüste an Damasus schreibt, hofft Hieronymus auf theologischen Rat und bittet um „Nahrung für meine Seele von dort, wo ich vor Jahren das Kleid Christi empfangen habe“.95 Da Damasus mit der Taufe nicht persönlich in Verbindung gebracht wird, muss Hieronymus sie von seinem Vorgänger Liberius empfangen haben, dessen Pontifikat 366 endete. Die Taufe lässt sich also in die römischen Studienjahre des Hieronymus datieren, die um 362 bis 367 anzusetzen sind. Warum aber diese Beiläufigkeit?

Während für Augustinus Ausbildung und weltliche Laufbahn als erfolgreicher Rhetor, die bis zur Berufung auf den kaiserlichen Lehrstuhl in Mailand führte, ebenso vor seiner Bekehrung liegen wie seine jugendlichen Vergnügungen und sein langjähriges Verhältnis mit einer Konkubine, die ihm den Sohn Adeodat gebar, hat Hieronymus die Taufe wohl nicht als Wendepunkt erlebt. Augustinus gab seinen Beruf auf und verstieß seine Partnerin, während sich im Leben des jungen Hieronymus nichts veränderte. Für ihn behielten die Vergnügungsstätten ihren Reiz, auch wenn es daneben Spaziergänge zu den Katakomben gab,96 und zudem betrieb er seine Studien wohl nach wie vor mit dem Ziel, anschließend eine weltliche Stellung zu erlangen. Die Reise nach Trier, die Hieronymus und Bonosus nach dem Ende ihres Studiums unternahmen, lässt sich kaum anders erklären als mit der Hoffnung, die Aufmerksamkeit des Kaisers Valentinian I. zu erlangen, der 367 seine Residenz von Mailand an die Mosel verlegt hatte und sich bald als Förderer des gallischen Dichters Ausonius erwies. Warum sollten die beiden gut ausgebildeten Absolventen aus Rom nicht in der kaiserlichen Bürokratie unterkommen können?

Die intensive Beschäftigung mit den lateinischen Autoren und die praktischen rhetorischen Übungen dürften ihnen eine souveräne Beherrschung der Sprache, einen geschliffenen Ausdruck und einen reichen Schatz an Sentenzen und Zitaten verschafft haben. Hieronymus legt davon in seinen Schriften fortlaufend Zeugnis ab. Seine spätere Verteidigung gegenüber Rufin, man könne das einmal so gründlich Gelernte nicht mehr vergessen, ist vor dem Hintergrund der jahrelangen Übungen durchaus plausibel. Die erworbene Bildung versetzte Hieronymus und seine Kommilitonen in die Lage, Briefe und andere Texte mit vielfachen literarischen Anspielungen und rhetorischen Ausdrucksformen zu verweben. Diese Art von Gelehrsamkeit gehörte auch zur christlichen Theologie, seit die großen Theologen der vorkonstantinischen Zeit das christliche Denken mit der antiken Erbschaft verbunden hatten, weil sie ihrem Glauben philosophische und literarische Dignität verleihen und ihn auch für die Gebildeten attraktiv machen wollten. Mit seinem im Brief an Eustochium so nachdrücklich verbreiteten Traumbericht legte sich Hieronymus später auf eine negative Linie der Ablehnung klassischer Autoren fest, die er indes selbst weder einhalten wollte noch konnte. Denn die Lektüre ihrer Werke hatte er nicht als lästiges Schulpensum pflichtgemäß erledigt, sondern mit Begeisterung betrieben.

Davon zeugt nicht zuletzt die Tatsache, dass er bereits während seines Studiums in Rom damit anfing, Bücher zu sammeln und eine eigene Bibliothek aufzubauen.97 Etliche seiner Briefe bezeugen, dass die christlichen Gelehrten untereinander Abschriften von Werken austauschten, die sie noch nicht besaßen,98 und seinen Katalog der christlichen Schriftsteller hätte Hieronymus ohne seine Büchersammlung später kaum zusammenstellen können. Aber er sammelte seit seinem Aufenthalt in Rom auch die heidnischen Klassiker, sodass er sicher ein gern gesehener Kunde in den Buchgeschäften der Via Sandalaria war.99

Nicht sicher ist, wie weit Hieronymus damals bereits die griechische Sprache gelernt hat. Er selbst bleibt dazu die Auskunft schuldig, doch ist die Annahme naheliegend, dass er zu einer vollständigen Beherrschung des Griechischen erst während seines späteren ersten Aufenthalts im Osten des Reiches gelangt ist.100 In den Jahren, die er in der Wüste von Chalkis zubrachte, begann er zudem, Hebräisch zu lernen, und dabei dürfte ihn sein Lehrer, ein zum Christentum konvertierter Jude, den Hieronymus vor Ort kennengelernt hatte, wohl eher in griechischer als in lateinischer Sprache unterrichtet haben.

Einige Bücher, in denen die Studenten bisweilen besonders gern gelesen hatten, werden sich wohl nur vorübergehend in Hieronymus’ Bibliothek befunden haben. Rückblickend moniert er die Lektüre der „Milesischen Erzählungen“ oder des „Testaments des Ferkels Grunnius Corocotta“, mit der man sich als junger Mensch unsinnigerweise unterhalten habe. Unter „Milesischen Erzählungen“ verstand man seit Aristides von Milet, der dieses Genre um 100 v. Chr. begründet hatte, freizügige erotische Novellen, die heute nur noch in den Werken von Petron oder Apuleius fassbar sind. Konnte solchen Texten der Weg durch die Skriptorien der mittelalterlichen Klöster kaum gelingen, so erging es Grunnius Corocotta hier besser. Der harmlose Scherz, entstanden in der Mitte des 4. Jahrhunderts, schildert, wie ein armes Ferkel am Festtag der Saturnalien in der letzten Stunde seines Lebens sein Futter und alle seine Körperteile an seine Familie, an Köche und Pastetenmacher und alle möglichen anderen Leute vermacht und schließlich auch die eigene Grabinschrift diktiert.101 In seiner Auseinandersetzung mit Rufin wirft Hieronymus seinem früheren Freund vor, sich literarisch nur noch auf diesem Niveau zu bewegen, und, während er hier beklagt, dass die „Milesischen Erzählungen“ in der Schule gelesen würden, sagt er dies im Vorwort seines Kommentars zum Propheten Jesaia mit den gleichen Worten auch vom „Testament des Ferkels Grunnius Corocotta“.102